摘要:媒介不仅是信息技术的传递方式,更是汇聚关系与意义的空间。文章以三重勾连理论为分析框架,从技术文本、空间场景与主体行动三个面向展开论述,采用线上参与观察与实地田野调查的研究方法,探讨短视频在乡村社会抗疫实践的过程中扮演的重要角色,意义是如何被生产、维持与分享。试图深描乡村青年是如何在“天井”里沟通互动,以及在社会实践交错的各个场域中,如何理解媒介与人、社会的复杂关系。研究发现,新媒体技术勾连抗疫日常生活获得或实现其社会和文化意义,乡村青年也发挥主体能动性,建构命运共同体与国家认同意识。同时,天井创造了一个新的地理空间文化,人们在这种公域与私域、虚拟与现实、线上与线下混杂互嵌的场景中开启一种崭新的“共在”感。在探索媒介所扮演的角色与意义时,不能忽略媒介、人与环境三者的共生关系。

关键词:短视频;天井空间;媒介实践;乡村青年

英国学者罗杰·西尔弗斯通(Roger Silverstone)在《电视与日常生活》中强调电视不再是孤立的媒介技术,它现在迅速地嵌入到技术与媒介正在汇合的文化之中。理解电视媒介的权力关系与社会意义,必须要透过媒介消费与日常生活、家庭与郊区的空间、工业和技术的结构等要素互相连接在一起[1]。牛耀红以西部农村的微信群实践为观察对象,认为村民借助新媒体实现虚拟在场,使得村民从私领域走向公领域,由原子化状态转变为媒介“共在”,再经由媒介形成某种共同行动,从而建构乡村秩序[2]。刘娜将网络短视频放置于乡村场域中考察,强调新媒介促进乡村身份界定与文化认同的线上空间,隐喻着乡村人独特的价值审美与生存状态,重塑乡村文化行为习惯与精神归属[3]。换言之,媒介不单只是作为传递信息的渠道,还是将社会经验世界中的技术面与意义面共构而成的媒合中介。媒介是人们通向意义世界的端口,是意义和关系的建构者[4]。唯有将媒介实践放置在具体的日常生活、社会语境与历史脉络之中,媒介文化的意义生产才成为可能,技术也才能与意义、论述、实践等相接触,从而成为指向社会实践的结构性场域。

面对新型冠状病毒肺炎疫情,湖北农村社区的防疫工作面临巨大挑战。乡村基层以社会组织为桥梁,化疫情危机为社区发展契机,重建村民信任,营造社区共同体[5]。在农村社区的信息治理中,乡村青年除了通过电视、广播、宣传册或横幅等传统媒介接收疫情防控资讯外,也充分使用抖音短视频等新媒体获取各种信息。他们在天井庭院里观看、拍摄与制作短视频,甚至听声辨人、隔墙对话交流。那么,短视频在乡村社会抗疫实践的过程中扮演的什么重要角色,受众又是如何在“天井”里沟通互动,如何运用中介的手段与机制展开他们的日常生活成为研究的重点。因此,研究不得不回溯至文化研究的理论脉络与乡村抗疫的现实语境,试图追问短视频使用的意义是如何被生产、维持与分享,在社会实践交错的各个场域中,如何理解媒介与人、社会的复杂关系。

本文尝试对乡村青年的抖音短视频媒介使用与参与实践进行考察,尝试在如下三个方面做出努力:第一,通过梳理媒介文化研究的相关理论,结合“双重勾连”概念,提出一个可用于经验研究的探索性分析框架“三重勾连”。第二,强调媒介研究的社会、历史、文化脉络,将媒介实践放置在湖北乡村的特殊的抗疫时空语境内。第三,尝试融合媒介研究的多元路径,借此理解天井空间的社会关系与意义生产,以及乡村青年的媒介实践与日常生活变迁。

法国语言学家安德鲁·马丁内特(Ander Martinte)认为自然语言的表意潜力来自音素(phonemic)与形态(morphological)两个维度以及两者相互建构的意义之间的双重勾连[6]。罗杰·西尔弗斯通延伸此概念逻辑,主要考察以电视为代表的新传媒技术进入私人空间和家庭生活,作为一个物件,电视既是国内和国际传播网络中的一个因素,也是家庭欣赏趣味的一个象征。同时又作为一种媒介,把家庭成员带入到一个分享意义的公共领域。具体来说,双重勾连(double articulation)强调媒介既是技术与物质性的,又彰显其作为意义的传达者。第一层勾连是指传播技术的生产、营销和话语论述实践。第二层意义的勾连指涉对传播媒介的文本或符号的接收与解释等。

然而,双重勾连研究也遭遇了某种困境。一方面,过于聚焦于文本符号本身,而忽视了社会场景与空间关系,以及文本的特定意义[7]。另一方面,随着新媒体技术的推广与应用,双重勾连理论存在解释力不足等问题。随着媒介研究的空间转向的兴起,将空间作为关系的概念适合思考移动性和移动媒体、符号与文化、物质与技术融合互动问题的本体论立场[8]。亨利·列斐伏尔(Henri Lefebvre)认为空间充满了社会关系,它不仅得到社会关系的支持,而且还能够生产社会关系并被其所生产[9]。在此理论脉络中,众多学者逐渐赋予双重勾连新的阐释,强调“空间场景”的位置关系。国内有学者从科技物品、符号文本与空间场景三个面向对乡村日常生活是如何与信息传播技术产生勾连展开分析。其中,特别强调了场景与空间的重要性,认为农村移动网络实践形成了农业生产不在场的空间,相应带来家庭共享空间的式微与“卧室文化”的形成[10]。由此,媒介使用与特定的空间场景的关系也被关注。

除了对媒介作为科技物品、符号文本、空间场景的重视之外,英国媒介学者马伦·哈特曼(Hartmann)在对驯服研究重访的基础上,发展了西尔弗斯通的双重勾连理论,创新性提出“三重勾连”分析框架,涵盖技术、场景与情境三个维度[11]。他认为媒介技术不仅是物品或信息渠道,更是一种“情境”(context),这种情境是由“行动者”(agency)的私人实践与行动要素建构而成。随后学者库尔图瓦(Courtois)对青年群体的媒介消费展开讨论,提出将物质、文本和情境纳入更为广阔的历史与社会的场景之中,突出行动者的媒介实践。值得注意的是,国内学者戴宇辰认为“情境”暗示出主体在私人实践行动中的媒介使用可能建构出一种新的交往环境,主体的能动性介入媒介实践能够跨越“家庭”的界限,连接国家与社会,形成一定程度的公共空间活动。这也正是对“情境”中“行动者”与媒介实践的重视,以及对勾连理论从“家庭”拓展到对公共社会的讨论[12]。

不能脱离“情境”谈“行动者”,否则就失去了意义。学者孙信茹曾对普米族村民的微信群进行考察,也特别强调对生活脉络和文化“情境”的重视,认为少数族群的微信书写和文化表达,呈现出复杂的关系互动。发现微信成为一个得以勾连不同时间、空间和多向度的新型空间,并从真实与虚拟空间、乡村个体与族群、村落内部与外部的多重勾连展开讨论[13]。

“三重勾连”在理论脉络上是对“双重勾连”的继承与发展,有其内在的关联性与思辨性。英国文化研究学者斯图亚特·霍尔(Stuart Hall)对“勾连”(articulation)的解读也能说明,他认为一个勾连就是可以在一定条件下将两个不同要素(elements)聚合为一个统一体的连接方式,再形成新的意义[14]。纵观霍尔的论述,他所阐述的勾连不局限于表达意义所形成的文本本身,还包括某种意指实践与行动过程,这种表达的行动对于勾连所产生的意义具有重要作用[15]。这种对勾连的解读是强调了社会主体的存在与行动主体的位置,以及主体与社会结构相互暗合衔接,从而产生特定的文化与意义的历史过程。尽管西尔弗斯通与霍尔观点有异,但在行动主体与社会参与层面有着较为接近的看法。西尔弗斯通认为这样的社会活动是受众能动参与的结果,反映出社会主体的生活追求,通过挪用商品而构成自我表达,其中涵盖了他们的社会阶级归属、美学价值与意识形态的取向。

综上所述,本文借由学者马伦·哈特曼所发展的“三重勾连”这一来自媒介文化研究的理论概念与分析框架,结合湖北乡村抗击疫情的实际语境,分析短视频在乡村社会抗疫实践的过程中扮演的重要角色,意义是如何被生产、维持与分享。其中第一重勾连是短视频作为物质技术与文化的媒介,第二重勾连是短视频作为建构社会场景空间的媒介,研究结合人类学实地调查,突出“天井文化”空间的公共领域。第三重勾连是短视频作为表征技术赋权与民族认同的媒介,将人与媒介科技物都视为行动者,主体通过短视频的制作发挥能动性进行媒介实践,媒介本身也具有物质性与能动性,共同建构某种社会认同与国家共同体意识。

1.田野资料:疫情下的乡村抖音媒介实践

本文田野位于湖北江汉平原地区且距离武汉市中心约80公里的清水湾村,村庄约450人,水稻农田均由每户中老年人负责耕种,而大部分青壮年主要在武汉求学或打工,春节将至他们都陆续返乡过年。2020年1月23日,武汉实施交通管制,笔者所在的清水湾村也接到命令下达封村的通知,开始将所有村内主干道和羊肠小路用铁皮、栅栏、麻绳,甚至是汽车、八仙桌封堵拦截。与此同时,村委会利用广播、横幅、宣传纸等传统媒介进行宣传,要求所有人不得外出并配合相关医学检测,对武汉返乡人员实施居家隔离管控。

在村干部的号召下,笔者身为共产党员,主动加入了清水湾村疫情防控工作小组。在将近两个月的时间内,与其他主要负责宣传、医疗、交通管制工作的志愿者们并肩作战,共同投入乡村抗疫一线。选择此村作为田野地点,主要有以下考量:第一,作为乡村抗疫一线工作人员,能更恰切地完成从局外人到局内人的身份性转变,较为便捷地接触到乡村青年等研究对象,这是研究的前提与条件。第二,随着互联网数字技术在全国农村地区的普及,清水湾村又靠近湖北武汉大型城市,手机媒介与电信网络早已渗透进乡村社会。本文以此传统村落为蓝本,可窥测中国农村互联网与新媒体的实践图景。

清水湾村青年几乎都安装注册了抖音,并积极转发分享、拍摄与制作短视频。其中有8位乡村青年的粉丝数在1万以上,有3位的粉丝数在5万以上。疫情未发生之前,多数抖音博主发布内容包括自制情景喜剧、美食烹饪、柑橘水果售卖、车技表演与杂技、农村日常生活记录等。疫情发生后,主要视频内容就包括了美食制作、健康医学知识科普、居家运动健身以及抗疫短片故事等等。

2.研究方法:线上参与观察与实地田野调查

研究采用线上参与观察与实地田野调查相结合的研究方法,通过参与式观察,深度访谈与收集县志档案资料去考察乡村青年的短视频媒介实践,及其产生的文化实践与历史意义。具体而言,研究的调查工作由前期线上参与观察与后期实地调查两个部分组成。受到疫情影响,笔者在抗疫工作最为艰辛的1月底至4月初这段时间内,尽管身体无法过多接触到村民,但在跟随村医护人员、宣传人员及交通管制人员进入村户执行相关体温检测及政策宣导工作时,都会深入观察村民与研究对象的行为与环境。再通过线上浏览其抖音发布的视频,收集评论留言或采用微信语音的方式进行电话访谈。4月初,湖北疫情交通管控逐渐解封,清水湾村允许人员流动后,笔者随后展开了三个月的实地调研,逐一对研究对象进行了再次深度访谈与实地调查工作。

清水湾村是笔者生于斯、长于斯的故乡,又是此次研究的田野所在。一方面,固有的熟人关系与社会背景使得笔者作为局内人的身份“入场”相对容易。另一方面,研究需带有某种反思性“出场”,跳脱或抽离出原有的知识背景与主观经验,回溯至对理论的讨论中。因此需不断进行研究身份的调适与转换。与此同时,当研究者深入传统乡村社会,挖掘日常生活经验和社会实践,将人们的媒介实践活动“还原”到某个具有地方性的文化结构之中,才能编织与诠释其意义之网。

1.第一重勾连:作为物质技术与文本的媒介

(1)嵌入:日常生活实践与媒介逻辑

文化研究学者雷蒙德·威廉斯(Raymond Williams)在《漫长的革命》中将文化定义为一种整体的生活方式(culture is a whole way of life)。在这种启示下,关于文化的理解被界定为“对整个生活方式中各个要素之间关系的研究”[16]。另一学者霍尔(Stuart Hall)则表示威廉斯所强调的“文化”不单指涉一种实践,也只是对社会习惯与民俗的描述,它是嵌入了所有社会实践,是社会实践的相互关系的总和。威廉斯拒绝了一种庸俗唯物主义和经济决定论,强调的是作为实践的总体性的建构活动[17]。相比较霍尔聚焦于意识形态、语言、种族之间的冲突,威廉斯则主张文化作为唯物过程的意义,必须在生活日常实践中才能理解文化。

以抖音为代表的短视频,作为一种物质技术的新媒介,它的第一重勾连正是以某种媒介逻辑的形态嵌入在日常生活实践中。当笔者作为乡村抗疫宣传小组成员,与医护人员、消毒人员进入村民家中摸排走访时,发现大部分青年群体均在使用抖音了解新冠肺炎疫情相关信息,他们不仅积极主动配合各项工作,并且还能科学处理自我与家人的隔离防护问题。“这些健康资讯都是看短视频得出来的,比如平常如何洗手、站距多远、家庭消毒等等日常都源自抖音视频。”(村民吴某,2020年3月18日访谈)与此同时,女大学生小巩是从武汉返乡的第一批大学生,进村后她立刻在家门口张贴了“武汉返乡,居家隔离,切勿靠近”的警示字条,并将自己主动隔离在二楼卧室,玩抖音、自习看书是她最主要的日常生活,“如果发现假新闻或错误的健康科普,会拉黑举报、通知家人取消关注,不能全信跟从”(大学生小巩,2020年4月2日访谈)。短视频以一种制度化的媒介逻辑形态潜移默化地嵌入了日常生活实践中,人们也控制或依循着其信息资讯与文本内容来安排生活,与其说这是受到媒介逻辑的影响与制约,不妨说这是人与科技的彼此相互勾连。

在媒介研究的制度主义取径下,媒介逻辑作为媒介的运作过程被提出,这套逻辑不仅主导媒介内容与传播过程的种种实践,更具有外延的社会影响性。赫瓦尔德(Hjarvard)用一般社会学词汇表述媒介逻辑时,将其理解为制度与资源的结合,分别从文化与社会两个方面论述[18]。也就是说在思考媒介与社会生活产生勾连,应该思考媒介的社会实践问题,媒介如何与日常生活发生互相渗透的过程。“疫情不能外出,每天就跟着抖音学做菜,还有第一次尝试跟孩子们做蛋糕。”(全职母亲小柔,2020年2月25日访谈)模仿抖音短视频学习烹饪,家庭的日常生活联系得更为亲密,抖音作为一种科技媒介勾连了人们的抗疫日常生活,也促使了某种家庭情感的联结。媒介逻辑与日常生活实践彼此相互影响和作用,媒介逻辑日益被人们用作观察世界、建构其存在、展开其行动和互动的策略[19]。因此人们的日常生活透过新媒体的媒介逻辑勾连介入到国家政治与乡村社会的不同层面或建制化的社会实践与行动中。

(2)共生:文化媒介与媒介技术的融合表达

英国媒介学者尼克·史蒂文森在《认识媒介文化》一书中提出“文化媒介”与“技术媒介”的概念。学者关琮严认为传统乡村社会,媒介形态与技术发展相对缓慢,媒介的社会功能主要在于乡村的文化整合与经验分享,因此,媒介更多以“文化媒介”的面貌呈现,如秦腔戏、社火、皮影戏等传统媒介[20]。随着家电下乡、宽带下乡与村村通工程等国家力量的介入与数字经济的发展,农村媒介环境逐渐开始由“文化媒介”向“媒介技术”转变。

为了更好地宣传国家抗击疫情的政策,清水湾村开始利用广播、铜锣等传统媒介进行宣传。“村里面每天都会用广播喇叭宣传国家政策,为了满足老年人的需要,也特别鼓励年轻人制作花鼓戏的抖音视频,老少皆宜。”(村干部周某,2020年3月2日访谈)音乐专业毕业的小张从小受到爷爷的影响,酷爱花鼓戏。于是在家人的指导下开始填词,并用抖音录制了《众志成城抗疫(花鼓戏)》。

穿着朴素的小生戏服,扮上了浓艳的妆容,小张面对镜头安然自如地唱道:“猛听得疫情到毅然上阵,唤起了,白衣战士壮志凌云。想当年SARS病毒闻风丧胆,顷刻之间化为灰尘,冠状病毒来侵袭,切不可小看我中国人,任尔病毒多凶险,众志成城战疫情。”这一唱段视频发布后,引起村民不小轰动,也在抖音上得到5000次以上转发,数万次红心点赞。

“一方面是想为抗击疫情做点事,另一方面就是想要大家了解花鼓戏也可以紧跟时代。”(戏曲表演者小范,2020年3月21日)花鼓戏不仅仅是一种传统乡村媒介,表征与再现了抗击疫情的现实世界,在特殊的时空语境下,花鼓戏及其唱词内容文本更是一种文化技术,与短视频这种媒介技术相互勾连与共生。

因此,在乡村社会的语境下,文化媒介与技术媒介并非绝对的二元对立,两者彼此共生,相互依赖交织,形成某种媒介力量,共同建构客观世界。传播媒介的历史演变与社会发展是暗含在一起的。传播媒介在乡村社会的变迁过程中经历了对抗、共存与淘汰的更迭变化过程,映射出深刻的时代背景与复杂的文化意义。媒介被赋予的多重意义以及人们对媒介的使用方式、使用目的、使用效果等差异,并不仅仅取决此媒介的物质属性与独特性,而且还取决于媒体使用的社会结构、文化特征等具体的语境。

2.第二重勾连:作为场景空间文化的媒介

(1)在哪里看:天井里听声辨人与隔墙喊话

在勾连内部结构中存在不同差异与冲突,因此形成了不同主体间“勾连”“去勾连”以及“再勾连”的争锋。霍尔认为勾连的产生不是随意的,需要特定的时空语境和条件,这种“语境”既包含行动主体的意图,也涵盖勾连产生的具体场域和历史脉络[21]。那么,面临抗击疫情严峻挑战的湖北农村社区,乡村青年群体一般是在什么具体的情境或场景下使用这些具有高度流动性与视觉性的抖音短视频,以及其中受制于何种社会历史与文化惯习影响?

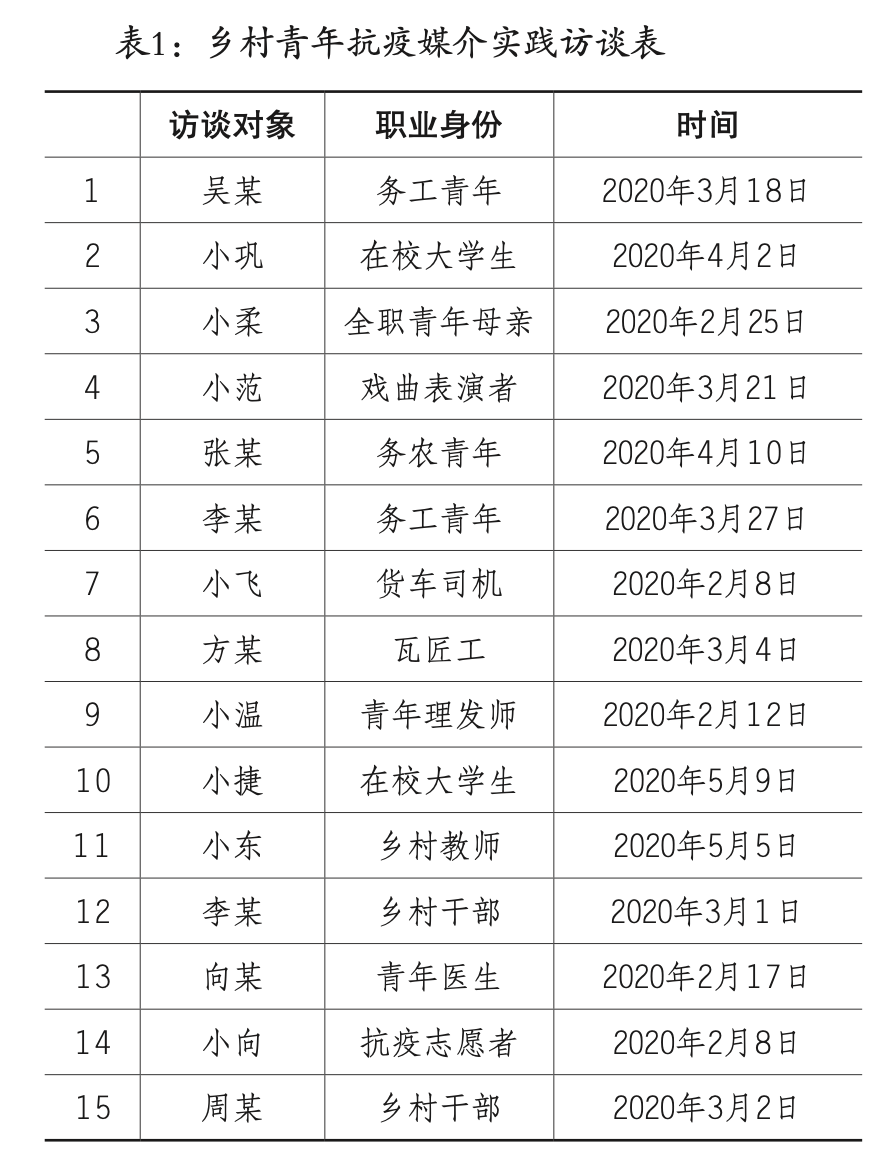

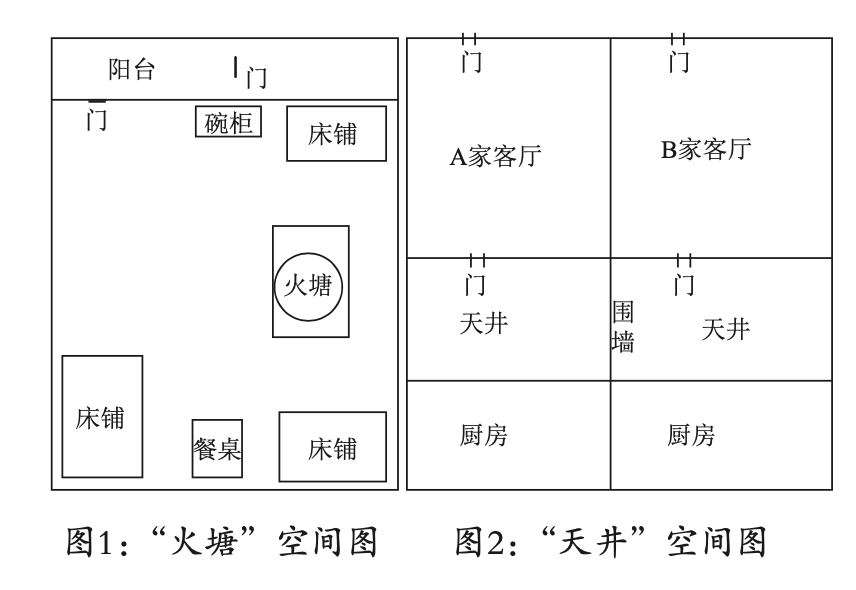

媒介人类学者郭建斌早年深入滇缅边界独龙族村寨,发现村民都集中在“火塘”观看电视(图1)。村民房子有将近三分之二以上空间都由火塘所在的房间占据,吃饭、会客、取暖等活动无一不是在火塘边进行,火塘不但是村民日常生活的中心,也是宗教祭祀唯一的核心场所。由于电视的进入,传统的火塘边的座次没有了以往严格的划分,电视成为了这个空间最核心的物件[22]。媒介科技渗入日常生活会影响乡村既有的社会传统结构,当然这绝非“科技决定论”的基调,而是提醒研究在考察媒介与场景的关系时则要探究当地的建筑特色、乡土人情与文化习俗。当笔者深入乡村家居调查时,发现多数青年群体一般都在客厅与厨房之间的“天井”里观看、拍摄与制作短视频,甚至出现与邻居听声辨人、隔空喊话的现象(图2)。为何是天井?天井作为一种建筑地理空间,在媒介场域中起到何种作用?“疫情被关在家,不得不在天井活动的时候刷抖音。”(务农青年张某,2020年4月10日访谈)由于受到地理位置、地方习俗与安全生活的需要,在平面形制上出现北方合院式的特征,形成了符合地域文化特征的天井院式的居住空间[23]。它成为连接人与社会、自然与住宅之间关系的纽带,体现了“天地一体,造化阴阳”的朴素哲学观念[24]。在天井活动更能接近自然,这成为疫情期间普通村民习以为常的生活经验。“我们一边玩抖音,还能听到隔壁玩抖音的声音,通过玩抖音声音就知道是谁在玩,然后再大声跟邻居闲聊。”(务工青年李某,2020年3月27日访谈)鄂地区的天井与房舍相连,位于厅堂前后,与墙壁围合而成[25]。两户人家中间只隔着一堵大约两三米的砖瓦墙,隔音效果和私密性较差,但这也为疫情期间,村民仍能与人交谈提供了一定空间。即使下雨天,气温较低,村民们也会在天井与厨房前的屋檐下,用木材搭起篝火用于取暖,全家人围坐在一起玩手机刷抖音或闲话家常。

正如人类学家指出,任何媒体都不可能在真空中被使用,而是在剧院、客厅、茶坊

、地铁中,不同地点通过不同使用者的消费经验的反作用会影响着媒体的含义[26]。

这里的“地点”正是指“天井”。

从听到邻居的抖音声,辨别出是谁在围墙的另一侧,再站在各家的天井里隔墙喊话成为湖北清水湾村独有的传播沟通景观。

先是抖音所发出的音乐声音,揭露出人与新媒介的共同在场,再借由隔空喊话达成传统人际沟通,这反映了媒介与当地建筑或空间文化的勾连,进而媒介与天井、村民与村民、现代科技与在地文化之间的复杂关系也被重构。

正如日本学者吉见俊哉强调,媒介技术就应该由技术本身、社会史和人类学讨论的人类在地实践面向重新理解[27]。

受众的媒介使用及行为,无法孤立于有意义的实践而存在,同时也会被乡村社会本土化知识、文化脉络与权力关系所限。

(2)怎么看:消融公与私、身与心的边界

英国文化学者莫利在《电视受众与文化研究》中认为需要把媒介放入在社会的时空组织语境中理解,才能注意媒介所扮演的重要角色。家庭(私人领域)形成的概念正好超出、独立或建构了“政治”的界限,从而揭示作为横跨私人/公共空间领域的电视,实际上是一种特殊的话语,将家庭和国家的生活结合起来。电视将私人和公共两个领域距离拉近。由此,空间的社会组织结构不可避免地包含了权力关系和意识形态多种问题[28]。

湖北清水湾村民在天井空间里使用抖音,除了因为房屋建筑因素、与邻居交流方便之外,还有另外一个考量。“坐在天井里,透过客厅前后两扇门还能看到屋外的宣传车,如果有事我可以立马跑到屋前,如果没事我就安静待在天井,以免被打扰。”(货车司机小飞,2020年2月8日访谈)尽管实施封村封路的政策,但是每日会有医生上门检测提问、志愿者发放免费救灾物资,以及有宣传广播车巡逻和执行任务。为了更好地获取和配合当地抗击疫情的工作,村民们会一边在天井上网通过抖音了解全国疫情信息,也会时刻关注本村疫情进展,再与村友隔墙讨论交流。

随着田野实地调查的深入,多数研究对象也相互印证了关于天井的特殊性与本土性。“天井以前本来就是晾晒衣服或稻谷、炊事烹饪、休闲娱乐,以及跟乡亲讲话或讨论比较重要事情的地方,现在疫情期间,大家都喜欢去自家天井玩,如果屋外有事,从天井可以快速看到情况,没有事就跟邻居隔墙刷抖音和讲话。”(瓦匠工方某,2020年3月4日访谈)天井除了具有满足乡村农业生产或家居生活休闲以外的功能,本就承载着农村议事、信息沟通的作用。在疫情不得外出的客观条件下,这种一边通过口语传播隔墙讨论当地的疫情情况,一边又通过抖音了解全国抗击疫情的媒介景观,深深地根植于人们的抗疫日常生活中,它既受限制于乡村的地方性与疫情防控的时空语境,又成为理解地方性知识的一个重要的构成因素。“一边玩抖音和跟隔壁闲聊,还要看着屋外动静,身体都不够用了。”(青年理发师小温,2020年2月12日访谈)主体的身心沉浸于虚拟抖音网络,又通过天井来往穿梭于房屋内与外,使身与心、现实与虚拟的边界多次被打破、缝合又勾连。

学者袁艳通过从购买、摆放和连线三个方面考察电视机在农村家庭中的使用,发现媒体与流动性的关系不在乎它是否移动或便携,而是要在一个特定的社会文化背景下观察它是如何被创造性地使用在人们的日常生活中[29]。“以前很少有机会这样隔着墙对话交流,现在拿着手机只能在天井里面活动,不仅能一起在网上转发互看同一个短视频,还能大声发表观点。”(大学生小捷,2020年5月9日访谈)相比较电视机而言,手机短视频的使用更具有某种移动性与灵活性,但这并非重点,关键是这种线上和线下的交流是及时互动的,在这种非常态的情境下,交谈与互动恰恰体现了参与者的互动、交往以及特定的关系建立。更重要的是,在疫情防控期间,天井作为一种特有的建筑空间,划定与捍卫着内与外、公与私之间的分界。短视频新媒介与天井空间场景产生紧密勾连,淡化了公共空间和私人空间之间的边界,促进新的关系与社会意义的再生产。

因此,不能仅把清水湾村的抖音使用看成满足日常的娱乐化需求,而应该将其视作一种彰显和创造新的交往互动方式的形态。在这种线下与线上同步交流的形式中,新媒介技术与天井文化空间互相勾连在一起,消融了公共与私人、身与心之间的明显边界,同时也产生了一种别具特色的人际口语传播与网络传播相互融合重叠的互动形式。通过对“在哪里看”“如何看”的文化深描,以此探析在疫情期间,传统乡村人们交往与互动的生活空间如何变化以及人们在期间遵循独特的场景空间逻辑,从而更为深切地理解特定社会构成的基本规则。

3.第三重勾连:作为技术赋权与民族认同的媒介

(1)基于能动性与技术赋权的社会行动

在信息化、全球化的历史过程中,人的主体性得到了进一步的加强与赋权,新媒体技术跨越时空的传播,打破了传统社会结构中人际传播、小团体传播、组织传播、跨文化传播与大众传播的界限,这意味着社会结构与权力关系的重构。从印刷媒介赋权到网络技术赋权,新旧媒介的每一次赋权都会改变社会权力结构,媒介赋权的过程是祛魅化、世俗化的过程。因为“体制外增权”和“权力扩张后的下方”,普罗大众获得历史上最多的交往权力,他们以自己特有的身份参与公共空间的建设[30]。

学者雷蔚真认为主体采取的“行动”不再是简单的“想象”与言说,而是基于组织或个人自发在日常生活中表征一系列社会互动过程[31]。这种社会互动过程正是指涉乡村青年面对严峻的疫情挑战,利用抖音评论、转发、分享,甚至创造性参与拍摄制作。短视频不仅勾连了人表达其作为主体性的能动性,更凸显了公民意识的觉醒与公民身份的认同。

“通过电视机、广播、宣传册来获取信息已经无法满足我,抖音能更快地获得消息,并且我自己能主动搜索。”(乡村教师小东访谈,2020年5月5日访谈)

乡村青年并非一味地被动接收相关疫情信息,而是主动积极地参与到其中,主体的能动性突破以往的社会结果与媒介逻辑。更进一步,这种能动性使得个体的力量在无限连接中聚合、放大、爆发,催生出某种在互联网技术与社会的协同演进中出现的群体性现象。学者喻国明称其为“关系赋权”,它发生于社交媒体建构的嵌套性关系网络中,受众在进行大规模的内容生产、传播、交互中自发协同合作,成为权力赋予的新机制[32]。

清水湾村并未发生一例感染者,但在排查走访登记的工作中,也仍会听到关于武汉亲友感染与治疗的相关情况。“居然在抖音里看到许久未见的武汉老同学,通过抖音私信又联系到她了,她爱人在方舱医院积极治疗中。”(村干部李某,2020年3月1日访谈)不管是录制视频记录抗疫过程,还是在线上社区与他人重新建立关系,个人的话语表达权力与日常生活能通过新媒介进行叙事,同时,人与人之间的关系被重拾,技术建立了关系的连接,关系创造了技术的价值。因此,理解短视频所带来的社会行动逻辑,是无法将人的能动性与技术的赋权分离的,两者是互相勾连的关系。即媒体在社会变迁中发挥着沟通社会与组织社会的作用,现有社会结构中的媒体权力也发生着分化与重构[33]。新媒体技术成为勾连行动主体的媒介,而行动主体也透过新媒介技术实现勾连客观世界,进而达成主体赋权与社会互动。从新媒介的“关系技术”到“关系赋权”,正是反映了人、技术与社会三者彼此勾连与嵌入的价值。

(2)国家认同与想象共同体的媒介筑构

美国文化学者本尼迪克特·安德森的《想象的共同体》为民族主义研究提供了新的理论范式,他从文化根源与民族情感出发,将民族定义为一种想象的政治共同体,并分析了印刷媒介在民族国家创立过程中的重要影响,即大众媒介持续不断地参与民族共同体建构[34]。互联网技术的去中心化和多元参与等特点使传播权力不断被瓦解,公众赋权逐渐成为传播主体。短视频以读图形式降低了接触门槛,通过传播的“上浮”让受众进入到网络民族主义场域中,以及透过扩大参与范围和话语结构的权力“下沉”,进一步推动网络民族主义传播[35]。

抖音短视频不仅促使关系赋权,而且还凝聚国家认同与建构民族意识。由于清水湾村比邻武汉市区,在地缘、血缘、业缘等多方面与疫情重灾区有着千丝万缕的联系。“每天用抖音记录为村民测量体温的实况,为武汉老乡加油,也为祖国加油”(医生向某,2020年2月17日访谈)。观看评论与转发抖音短视频,已无法表达自我情感,青年村民纷纷开始响应号召录制视频,与全国人民一道支持武汉抗疫工作。当笔者深入田野,发现一位弟弟正在给姐姐录制视频,“姐姐在武汉某医院当护士,亲戚们都很关心,我就在抖音上给她写信打气加油,也记录乡村抗疫日记给她看”(青年志愿者小向,2020年2月8日访谈)。用抖音创作电子书信的方式,将个人与群体、国家与社会勾连缝合起来。网络社会的网状社会结构与“超域化”的时空特征,正在逐渐取代大众传播技术的“中介化想象”,这种去中介化的直接连接,让每一个个体能够直接观看和参与到国家认同的现场[36]。

信息传播技术的发展,正改写着现代性、后现代性社会的政治秩序和文化版图,使国家历史记忆、族群归属意识、个人生活方式获得重塑的机会[37]。村民录制短视频,是一种由地方认同扩展为国家认同的叙事表达,建构了媒介化的想象共同体。社交媒体不仅在传播文化、形成共同体方面,而且在引导建构国家身份认同方面都发挥着不可或缺的作用。当短视频新媒介进入乡村社会之后,有效地促进了传统村落的人际交往和社会发展,将个人与社会、国家与民族等各种共同体的想象和现实勾连,进一步拓展中华民族共同体的想象,凝聚公民之间的共同感与归属感。学者潘忠党认为勾连是一种社会参与的过程,将自我选择和个性化的表达与公共(社会上多人共享的、在开放的社会空间流通的)意义体系相连接[38]。国家认同绝不是单维的,也不是某一种力量促成的,是一种时空的集合体,综合了特定社会、文化、经济、政治等多方面的力量。