七七事变,八十年了!

文 |

李辉

1937年7月7日,卢沟桥事件爆发,中国从此进入全面抗战。今天,整整八十年!

八十年,再来一次历史回顾。

宛平城墙。李辉 摄。

宛平城的青石板路。李辉 摄。

修葺一新的宛平城门。李辉 摄。

在北京,宛平老城和卢沟桥是少有的仍能让人直接触摸到当年抗战历史陈迹的地方。宛平城里重修而起的明清建筑,色彩过于浓烈,工艺粗糙而随意,让老城门好不容易聚集收拢起来的一些古老气息,消散得难见踪影。从城门洞里延伸城外直达卢沟桥的石板路,千百年车来车往,磨压出凸凹不平的深深的车辙。另有一段城墙,上面有多处弹孔,指示牌告知,弹孔正是“七七事变”——又称“卢沟桥事变”——日军攻打宛平城时留下来的。

它们在诉说当年。

穿出城门,踏在石板路上,不时得跳跃一下,越过车辙里残留的雨水,躲闪从城外开来的汽车。目光所及,就是卢沟桥。

记得二十几年前,我初到北京时,汽车还可以在桥上通过,现在则禁止行车,完全供游客步行了。曾见过一张老照片,一名中国第二十九军的士兵,守卫在桥头,步枪架在狮子身上,身背大刀,凝神瞄准前方,狮子旁是沙袋垒起的防御工事。这张照片很有名,几乎所有关于抗战的图书中,都选用过。

卢沟桥头。李辉 摄。

卢沟桥上的石狮子。李辉 摄。

2005年,又一次来到卢沟桥。

2005年7月,抗战胜利六十年,文艺部同事一起前往卢沟桥 参观抗日战争纪念馆。前排左起:刘博明、刘琼、徐红梅。后排左起:蒋元明、邵剑武、王玉芳、穆颖、罗雪村。李辉 摄。

我走在桥上,抚摩大大小小的狮子。然后,我特意根据照片显示的位置,走到靠近城墙这一端桥头的左侧,寻找那位中国普通士兵依偎过的狮子,定位他的身姿。历史想象中,我的目光与他的目光交织在一起,凝望前方……

《封面中国》书影。

1937年7月7日发生在卢沟桥的中、日军队冲突,到底是哪一方先开的第一枪,没有定论。《时代》当年这样报道说:

与此同时,日本军队在中国华北已在白天向北平附近调动。晚上枪声不断,据一份中国官方公报称:“在有人从丰台兵营朝在宛平城和卢沟桥周围出现的夜间调动的日本军队开枪之后,日本军队首先开火。”所提两个中心地带立即爆发战斗,日本炮轰不牢固的防线,日方十六人、中方二百人被打死,其中一颗炸弹正好落在一位中国地方官员的空床上。战斗如此激烈,因此无法弄清楚在日本“首先开火”之前,谁是那个向日本人开枪的“有人”,但在南京的中国政府第一次表现出它已做好与日本作战的准备。

(《时代》,1937年7月19日)

对于一个早就被肢解的中国来说,在承受了多年的屈辱和痛苦之后,整个民族积压的愤怒,到了一点即可熊熊燃烧的程度。因此,任何时间任何地方,在现实大背景下都随时可能爆发小磨擦、小冲突,而突发的小磨擦、小冲突也必然引发全面的对抗。美国传记作家赫伯特•比克斯在所写的裕仁天皇传记中,对发生卢沟桥冲突的原因有恰当的分析。他说:

1936年4月17日,裕仁天皇批准了陆军的要求,将其小规模的驻中国部队扩大三倍,从一千七百七十一名增加至五千七百七十四名。他还同意在位于北平西南郊区的铁路交叉点,距离历史上著名的马可波罗桥(卢沟桥)不远的丰台建立新的驻屯基地。中国人强烈的反对接踵而至,但是扩张后的驻军随着丰台军营的建设向前推进。不久,日本军在靠近中国军事设施的地方进行实弹训练,为与中国军队间不断冲突搭建了舞台背景。

(《真相》,第216页)

舞台背景早就由日本方面搭建起来。在这一舞台上,中国历史性的时刻到来了。

卢沟桥发生的七七事变,中国的奋力反击,令日本吃惊,也让世界刮目相看。《时代》报道认为,华北有可能成为远东新台风的中心:

过去,从未听说过蒋委员长的经德国顾问训练过的军队,即“蒋的嫡系部队”,向有日本军队的地方调动过。最新消息称,这些部队正在火速从华中地区派往华北,日本使馆官员已经拿到一份中国方面充满斗志的声明,令他们大吃一惊。声明要求日本政府就在华北的“不友善表示正式道歉”,然后,“惩罚相关日本军官,赔偿中方损失”。

一位南京高官称:“我们已做好战争准备。”

意义。上周,本应是中国而非苏联发生激烈战斗,本应是斯大林而非蒋介石要求日本道歉和赔偿,这使远东观察家记住了一个开始,即年初以来南京政府与作战十年的中国共产党武装之间的悄悄和解,并达成了人民阵线,一直公开资助中国共产党武装的苏联,向他们共同提供军火。今天,在人民阵线的旗帜下,中国的爱国者在广阔的家园到处高喊口号:“抗日!”

……

既然中国的军列本周已从南京接近北平,华北已经成为远东麻烦的“新台风”的中心。

(《时代》,1937年7月19日)

台风即起。接下来的每期《时代》,中国的抗日战争都成了突出报道的重点。最终选择与中国共产党合作、一致抗日的蒋介石,也由此开始走上声名的一个高峰。

上周在南京,中国的独裁者、智慧而具有远见的蒋介石委员长发表声明:“……中国决心战斗到最后一人!……我们政府的政策始终如一,我们绝不放弃一寸土地,决不丧失我们的主权。我号召全国,动员一切力量,并肩作战,拯救中国!”

曾有报道称委员长正调遣精锐部队(“蒋的嫡系”)北上,欲将日本军队赶出华北,迄今已有数周。日本空军上周沿铁路南下八十五英里,一直在寻找这些中国军队可能抵达的地方,并猛烈轰炸保定城。

(《时代》,1937年8月9日)

中国历史新的一页翻开了。

中国军队的抵抗,率先由宋哲元将军任军长的第二十九军从卢沟桥开始,紧接着北平城和天津一带也展开了激战。《时代》报道了发生在北平城的一次战斗:

南京的中国政府已致电宋将军命令抵抗日本,驻北平的日本使馆紧张不安,请求增派兵力保护。五百名日本士兵,装备机关枪和装甲车,急速从丰台前往北平的正阳门(Chengyang Gate)。前门大门打开,冲进二百五十名日本士兵,此时,大门突然又关上,将这批日本士兵困在前门和正阳门之间,中国人向他们投掷手榴弹。日本对此“屠杀”暴跳如雷,中国的态度也很强硬,这使得本周仍存在着在华北爆发大规模战争的危机。

(《时代》,1937年8月2日)

从报道内容看,这应是当时一场规模不小的战斗,但我查阅了多种抗战书籍,均未见相应记载。《中国抗日战争图志》只提到7月25日发生过战斗:“日军在广安门与我二十九军发生冲突。”《中国抗日战争史》提到过7月26日发生的一次战斗:

7月26日下午,(日本)中国驻屯军向第二十九军发出最后通牒,要求该军于28日前全部撤出平津地区,否则将采取行动。紧接着,由天津乘火车抵达丰台的驻屯军步兵旅第二团第二营,分乘二十六辆卡车于19日到达广安门,企图强行入城。广安门守军交涉无效,遂关闭城门阻止。于是双方发生战斗,日军一部入城,大部被阻于城外。至二十二时左右,已入城的日军进到使馆区兵营,未入城的日军退后丰台。

(《中国抗日战争史》中卷,第13页)

《中国抗日战争史》的叙述与《时代》报道提及的地点不同,且无细节,但情节较为接近,可以判断两者所说可能是同一次战斗。详情待考。

1937年12月6日的《生活》封面选择的是日本士兵。

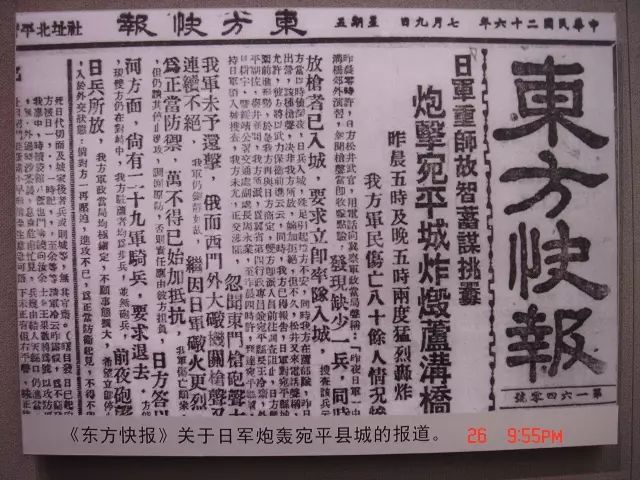

1937年7月9日《东方快报》报道宛平城卢沟桥事件。

1937年8月被炸后的上海和平饭店。

1937年8月被炸前的和平饭店大门。

中日之间的战争虽然在平津打响,但是,显而易见,双方的军事实力悬殊:

日本大约有战斗机一千二百架,中国大约四百架,日本首相非常清楚中国的独裁者蒋对这些具有意义的统计数字也有了解。日本陆地作战装备远远优于中国,后者几乎没有坦克;日本的军火也占优势,尽管中国在这方面已有明显改观。日本有将近七百万平民接受过强制性军事训练,中国则没有训练平民,其所称的“二百万士兵”超过一半是装备简陋的乌合之众,日本则有二十八万装备精良、训练有素的部队。然而,中国拥有的人力资源、自然资源非常巨大,日本则相当有限。……

有着在中国长期生活经验的外国人士指出,海外目前普遍认为中国已经做好抗日准备并在华北开战,这一看法是不对的。

(《时代》,1937年7月26日)

这些中国通的分析,有一半被证明是正确的,即蒋介石的确没有做好在华北开战的准备,他的嫡系精锐部队也没有如宣布的那样增援北方;但另一半他们却没有预料到,即蒋介石做好了准备,决定集中精锐部队在上海开辟新战场,8月13日淞沪战役(又称“上海会战”)打响。淞沪战役历时三个月,中方投入兵力七十余万人,日方投入兵力三十万人。一般认为,蒋介石在有外国租界和外国侨民集中的上海开战,其目的就是希望引起世界对中国局势的更大关注,促使西方列强介入中日冲突,以使这场战争在国际直接干预下得到解决。

在华北之外中国另辟主战场,这是日本没有预料到的:

有理由相信,卷入这场孤立的上海战事,不是日本人最初的计划,他们的陆地侵略计划是针对北平地区,有各种原因使他们不愿意消耗军火,分散军力,在上海另外进行一场战斗。

(《时代》,1937年8月30日)

日本没有预料到的不仅仅是战场的转移,更令他们吃惊的是从卢沟桥战斗到淞沪战役,中国军民士气空前高涨。历来被认为一盘散沙的中国民众,在1937年表现出的团结、勇敢,令世界刮目相看。《时代》甚至说,中国在上海的战斗“创造着远东的奇迹”:

不管如何,上周,中国在上海承受日本最猛烈的轰炸,对其进攻予以抵抗,创造着远东的奇迹。抵抗者士气空前高涨。卓越的上海俞鸿钧市长兴奋地说:“当日本的轰炸开始时,我们的士兵像鼹鼠一样躲进地下防空设施,留在那里搓麻将,掷骰子,一直到轰炸结束。紧接着,他们又像雪貂一样跳出来,用机关枪、步枪、大刀向进攻的日本兵猛烈还击,把他们击溃。”

(《时代》,1937年11月1日)

坚守在闸北苏州河岸四行仓库里的中国官兵,耀眼地出现在硝烟弥漫的上海。这是当年最为轰动的一次抵抗。史书记载如下:

四行孤军战斗:1937年10月26日,参加淞沪抗战的中国军队第八十八师五二五团奉命掩护大部队从闸北撤退。27日晨,完成任务后,该团第一营战士四百五十二人(上海报刊后来报导为八百人),在刚升任团长的谢晋元率领下,又奉命进驻西藏路新垃圾桥北堍四行仓库大楼,濒河负固,据众死守。在上海人民的支援下,孤军抱着“宁愿死,不退让”、“不投降”、“决作壮烈牺牲”的决心,与日军苦战四昼夜。……

(《中华民国史辞典》)

在《时代》的报道中,谢晋元官兵的故事被生动地赋予了英雄主义的色彩,这在以往的报道中比较少见。为了让美国读者容易理解,《时代》将四行仓库称作“中国的阿拉莫(Alamo)”。阿拉莫堡垒保卫战是美国历史上的著名战事。1836年,在得克萨斯地区决定摆脱墨西哥统治的独立战争期间,圣安东尼奥教区人数不到二百的当地军民,面对近万名墨西哥军队的进攻,在阿拉莫堡垒坚守十四天,虽最后因弹尽粮绝而牺牲,但却被视为美国历史上最壮烈的战斗之一。2004年,美国好莱坞根据这一史实拍摄了一部被称作史诗片的电影,片名就叫The Alamo(中译名《边城英烈传》)。

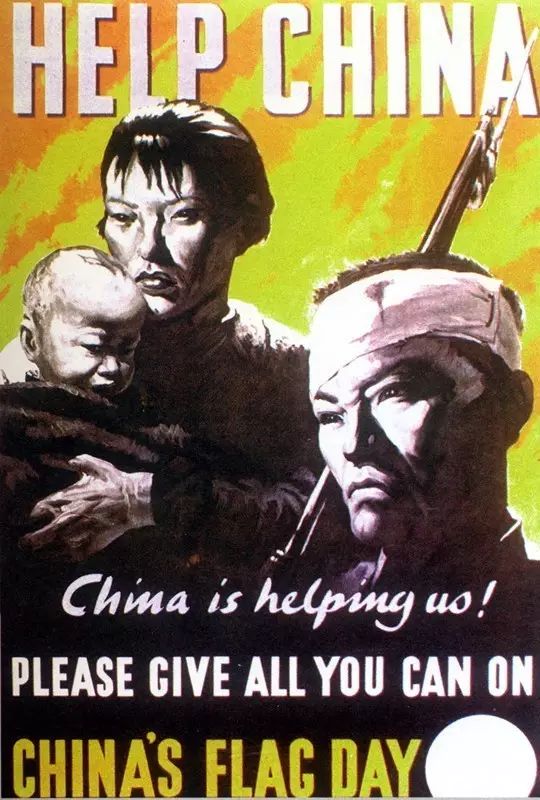

抗战期间美国发行的宣传画《帮助中国——中国正在帮助我们,也请你付出全力。

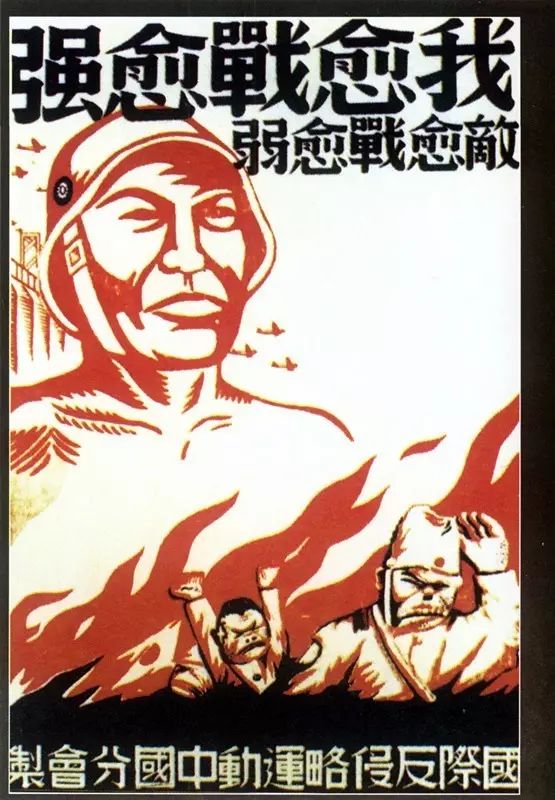

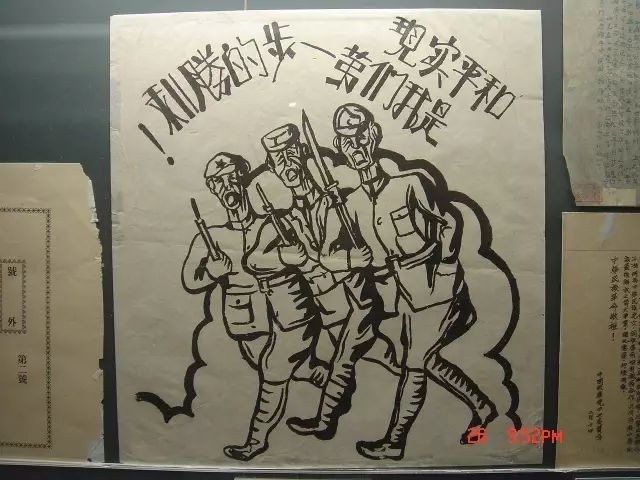

中国抗战宣传画。

抗战纪念馆的抗战招贴画。

《“从未见过的了不起的壮举!”》——这是报道的标题。

在全中国鼓舞士气的是五百名“蒋的嫡系”部队、蒋委员长著名的八十八师的士兵,他们坚守在闸北的一个仓库。天亮之后,日本军队就举着太阳旗发动进攻,从三面迅速围攻仓库,另一面对着上海公共租界的英国区域。当日本的装甲车集中火力炮击仓库时,全世界的报道的标题醒目地写着:“中国的阿拉莫(Alamo)”。

……日本发出最后通牒,阿拉莫必须投降,不然就会被消灭。它的中国指挥官谢晋元上校致信上司孙将军:“死,没什么了不起!我们的生命不会白白牺牲!”

(《时代》,1937年11月8日)