商家明知商品过期无效,却用假标签欺骗消费者,这看上去与情境 A、B 不太一样——「虽然有些东西我没主动交代,但我也没有撒谎骗人啊!」

是这样的吗?

我们先思考何为欺骗以及欺骗的问题在哪儿。被陌生人搭讪时,我们沉默不理,这算欺骗吗?话都没说,当然不算。那陌生人问路,我指向错误的方向,这算欺骗吗?似乎要看情况:如果我天真地以为那是正确的方向(可能记忆有误,或者我也被错误信息误导),应该不算欺骗;若我明知为东却指向西,这是欺骗无疑了。也就是说,

欺骗是以他人形成错误认知为目的、向他人提供明知为假的信息

。而情境 A 与 B 并不是提供明知道为假的信息,因此不算欺骗。

这么说来,情境 A、B 就没有道德问题了?不尽然。我们都知道「善意的谎言」,比如在异国他乡时生了病,我们可能为了避免父母担心,而在电话中说自己身体很好。这样的「欺骗」因为背后的善意而被我们所理解、接受。

可见,欺骗与否并不是关键,关键是有没有带来

恶果

。这里说的恶果,当然不是只考虑欺骗的行为给欺骗者本人造成什么结果,而是考虑

所有相关当事人

受到的影响。完全以一个行为造成的全部结果来决定它是否正当,在伦理学中被称为

结果主义

。

结果主义能很好地解释我们反对情境 C 的理由——过期无效的药品会严重影响病患治疗、危害其健康,相比之下商家盈利没有那么重要。

如果你认同结果主义,那回到原本两个情境中,我们去判断隐瞒信息的结果好坏就行了。具体而言,我们首先得确定谁是相关当事人,其次判断行为给各方造成的影响,最后综合考虑这些影响。

先看情境 A。你和你的客户无疑是相关当事人。对客户,被隐瞒导致的是 ta

可能

多付出一些成本来购买商品;对你自己而言,结果则是得到业绩和提成。你应该还会想到,虽然客户可能多付了钱,但早一些拿到商品也算是好处;而你自己其实还可能因为客户事后发现真的降价而口碑受损。业绩提升与口碑贬损似乎没有标尺可以统一丈量对比;相应的,客户多付出的金钱和省下的时间也很难客观评定孰重孰轻。更不用说我们还得把两方综合起来。这该怎么办呢?

结果的好坏没法客观衡量,我们可以转而衡量人的主观偏好是否得到满足了。业绩重要还是口碑重要?取决于你怎么认为。为省时间而多付钱是不是值得的?那就得看客户的眼中 ta 的时间有多值钱了。

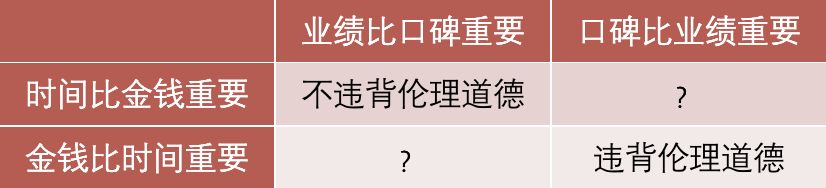

这样一来问题的答案就变成「看情况」了:隐瞒可能降价的信息是不是违背伦理道德,取决于「你」和客户的偏好。如果业绩对你来说比口碑更重要,且时间对客户来说比多付的钱更重要,那么隐瞒就没有问题。其他情况我们列入下面的表格里。

表格中的问号是源自行为对双方的不同影响:一人得利一人受损。在有限的篇幅里我们对这样的情况只好放在一边,无能为力了。相同的方法我们可以用于评判情境 B,只不过罗列出的表格可能就更为复杂了。那么,这些就是故事的全部吗?

当然不是。你可能意识到,情境中的「你」其实难以了解到对方的偏好;更重要的一个疑问是,凭什么是「你」来做决定呢?即便你在情境 A 中的隐瞒,碰巧给一位偏好节省时间的客户带来好结果,但客户全程被蒙在鼓里,无法自己判断、自己选择,这仍旧可能构成该行为伦理道德上有问题的理由。

试想,别人替你做出的决定,就算真的于你有益,你就能接受了吗?你很可能会开始意识到,只看结果好坏是不行的。这样的观点其实就是伦理学中的

义务论(Deontology)

。义务论的支持者一般会认为撒谎的错误并不在于其恶果,而在于对他人知情权的侵犯,对他人的不尊重乃至利用,哪怕这种侵犯和不尊重能带来更好的结果,也还是不正当的。

看来,义务论同样能解释情境 C 的错误,并且会明确将 A、B 判定为「不正当」。判决一锤定音了吗?不,我们只是考虑了第一组区别。

义务论认为隐瞒信息是错的,是因为这么做侵犯他人的知情权、不尊重他人。但知情权包含什么信息呢?但凡有所隐瞒就是不尊重他人吗?

回想前面说到被陌生人搭讪的例子,我们沉默不言不算欺骗,也没有什么人会认为这侵犯了知情权或者不尊重他人。为避免更冗长复杂的讨论,我们姑且基于此认为,只有关乎一个人切身利益的信息才可能属于其知情权的范围。购买的商品是否会造成伤害,这无疑应该属于知情权的范围,这也是情境 C 违背了义务论的原因。但情境 A 中你向买家隐瞒的信息是

可能

降价,情境 B 中隐瞒的信息是异地的

风险

。信息是否确定,会不会影响到知情权的判断呢?

其实如果我们把「确定」看成是概率为 1 的事件,那么从「一定不」到「可能」再到「确定」,就不过是一条轴上连续变化的点而已。我们日常用语中表达「确定」,往往也只是在描述发生概率极高。情境 C 中发现药物失效、会影响健康,其实也并不是真的一定会发生。这么一来,信息是否确定或许并不重要。那重要的是什么呢?

我们不妨来看两个生活中的例子:银行、保险公司在销售理财产品的时候,按照法律必须明确告知购买者潜在投资风险;但矿泉水的商家就没有被要求在外包装上写上「喝水可能会呛到」。这些做法也都符合我们的伦理道德观念。区别在哪里呢?

一种合理的解释是这样的:

区别在于风险的大小,以及承担风险的一方能否自己合理预见。

而风险的大小,则取决于风险发生的可能性与可能造成的损失的大小。发生的可能性越大,则风险越大;可能造成的损失越大,风险也越大。

进一步,当风险很大,或者承担风险的一方往往无法预见风险,那么关于这一风险的信息就是当事人知情权的范围。投资失败对于投资者而言将会是重大损失,喝水被呛则很难造成严重伤害;理财产品复杂多样,消费者往往不具备预判风险的能力,但「喝水可能会被呛到」则是生活常识。所以法律和道德就对二者有别。

到这里,与情境 C 的比较已经不重要了。我们直接判断情境 A 与 B 的风险大小及其可预见性就好。但我们还要注意,情境 B 中的「风险」是指可能导致分手、造成

伤害

,这与情境 A 中的可能

降价

还不太一样,因为降价不等同于伤害。自愿交易能达成,是因为在交易的时刻,双方都认为交易是有利于自己的——卖家认为交易价格高于成本,买家认为交易价格低于商品的

价值。即便卖家随后降价,也不影响到卖家付出的价格低于商品的价值这一事实。降价可能会让买家不爽,但不是实质伤害。甚至,相当数量的经济学家和部分伦理学家还会允许「

价格歧视

」的行为——在同一时间将同一商品以不同的价格卖给不同的人,具体的理由我们就难以在这里展开说明了。

如此说来,降价不会被当做是伤害,关于是否降价的信息也就不是知情权的一部分。何况情境 A 中只是隐瞒「可能」降价,就更难称得上有伦理道德问题了。

那么情境 B 中隐瞒异地恋的信息属于重大且难以预见的风险吗?涉及到对对方的不尊重或权利的侵犯吗?要回答这个问题,我们还得看最后一组区别。

商业社会中什么风险是常人可以合理预见的?不同的商业行为有多大风险?这些问题都有相对确定的答案,或者至少有迹可循。因为商业社会中的风险往往是来自外部的不可抗力,而不涉及当事人的自主选择。这时,我们可以运用经济金融政治等学科知识,综合判定风险产生的概率有多大,也可以预判风险真实发生的时候损失有多少,进而决定是否有告知风险信息的义务。

而在亲密关系中要判定似乎非常困难。分居两地最后分手的概率是多大?分手会给当事人带来多大的损失和伤害?这些问题有高度的个体差异。有的人可以异地多年后修成正果,也有人还在异地中分分合合地挣扎着;有人刚开始异地就不欢而散,还有人在异地之前就体面告别。

你和你心仪的那个 ta 会是这其中的哪一种情况?这只能交由当事人去判断。甚至,我们可以说故事的走向其实与两人的自主选择有很大的关系。一直声称不能接受异地恋的 ta 也可能为爱而坚持下去,你们完全有可能在异地时找到办法互相支撑,等到异地结束的那一天。

换言之,

比起商业社会中各种外部风险的不可控,异地这个因素在亲密关系中,其实有更多自主选择应对方式的空间。

而另一方面,商业社会重在利益的交换,商业往来形成的合作关系、伙伴关系,往往并不像亲密关系那样渗透到我们生活的方方面面。更重要的是,商业合作关系对我们的价值一般来说是

工具性

的——这段关系的维持是为了双方利益的共同实现;而我们之所以珍视亲密关系、为之付出牺牲不求回报,并不是因为它带来的种种好处和利益,而是因为这段关系本身就有

内在价值

。这也就是为什么人们会说「我爱你不为别的」。

亲密关系与商业关系相比是如此不同,这也就更突显亲密关系中自主选择的意义。除了在恋爱中我们应该要能够自主选择是否坚持、要付出多少努力,我们也应该在恋爱前能够依据充分的信息来自主选择是否许下承诺。我们要知道前路漫漫等待着我们的可能是什么——既然可能会异地,那我们会相隔多远?我们多久能见上一面?我们要如何保持联络?有没有办法可以让感情不降温、给感情加上足够的保险?

因此,哪怕我们不确定异地这种风险的大小,我们至少可以确定的是,

一段亲密关系对人具有重要的内在价值,能够自主为亲密关系做决定非常关键;而充分知晓很可能异地这个信息,是做出自主选择的重要前提。