不是概念,说到做到!这次真的来了,坐等一个月!

任正非:我们正在前进的路上

要敢不计收益的投入研发费用

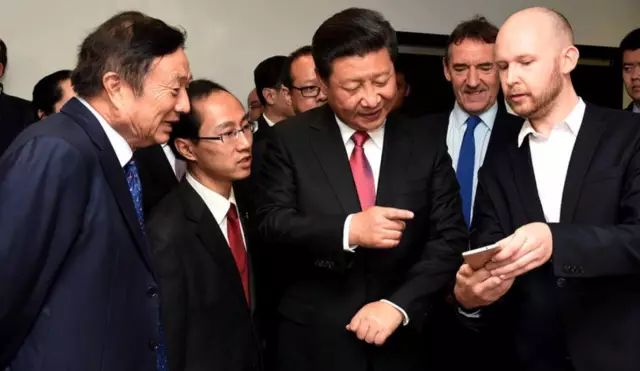

还记得2015年访问英国的习大大么?当时这张照片在互联网科技圈热传!

这是习大大、任正非跟英国华为工作人员的合影。让十几万华为人倍感骄傲的是,

华为是当时习大大访英期间参观的唯一一家中资企业!

2015年10月21日,习近平一行参观华为英国分公司的总部,华为总裁任正非陪同。图为华为员工向习近平推介华为智能手机。

当年,华为与曼彻斯特大学国家石墨烯研究所达成合作,共同探索石墨烯在信息和通信技术方面的商业应用。这也是中英深化科研领域合作的代表性项目之一。

但提到石墨烯电子产品商用,很多人脑子里的第一反应是“还早”。这一概念在几年前就不断刷屏,而真正能够发挥其特性并商用的产品却迟迟不见。

近日,华为宣布实现重大突破

“石墨烯电子产品商用”遥不可及的现状被华为打破!

时隔1年多以后,就在近日的第57届日本电池大会上,华为中央研究院瓦特实验室向全世界宣布:

锂电子电池技术实现重大突破,全球首个超级石墨烯基电池登场,还将用于商用!

(21君几天前的爆文说的就是这个《

重磅炸弹!今天,华为正式宣布!

》)

以下为华为官方宣传视频:

石墨烯技术到底有多牛?

对于智能手机而言,采用了石墨烯技术的手机,

充电速率要比普通手机提高40%

,国外研究机构已通过石墨烯开发出

20秒

高速充电的手机锂电阴极材料。甚至还可以做出柔性度较高的手机屏幕。

实验显示,以石墨烯为基础的新型耐高温技术可以将可以把锂离子电池上限使用温度提高10℃,使用寿命是普通锂离子电池的2倍,将给基站储能业务带来革新。未来这种技术将让手机处理器性能得到解放,使得手机操控的流畅度更快!

华为宣布:12月底将正式发布超级快充手机

其实石墨烯已经不是什么新东西,在2010年,石墨烯发明者获得了诺贝尔奖之后,对于石墨烯的科研研究就正式开始了。

在2013年时,三星就在CES上展示过石墨烯柔性屏。同一年,美国科学家还研发出了一种以石墨烯材料为基础的超级电容器,使用石墨烯制作的手机电池充满电只需

5秒钟

。

但由于石墨烯价格昂贵(5000元/克),所以导致石墨烯材料的制作的电子设备造价也非常高,所以普遍认为还没有找到一种真正适合工业化低成本大规模推广的生产技术。

但是这一次华为所研究的石墨烯材料电池其实是石墨烯基高温锂离子电池

,

是利用石墨烯来改造的锂电子电池

,在电池寿命和环境适应力等方面做一些优化,使得电池的性能更好。

华为瓦特实验室的首席科学家李阳兴还表示,通过华为的测试:

1、这款新电池在60°C高温下循环2000次,容量保持率仍超过70%;

2、在60℃高温下存储200天,容量损失率小于13%。

(这款电池运用在智能手机上后,手机用超过半年后手机电池就会嗖嗖掉电的情况就不会发生了!)

另外,这一研究成果将给通信基站的储能业务带来革新。在炎热地区使用该高温锂离子电池的外挂基站工作寿命可达4年以上。并且石墨烯基锂离子电池也将助力无人机高温发热下的安全飞行,电动车在高温环境下持久续航,以及电动车快速充电。

虽然目前石墨烯基并没有被华为应用在只能手机上,但是好消息是,

华为称将在年底推出超级快充手机,5分钟即可充满3000mAh电池48%电量!

(充电也嗖嗖快!)

早在去年,华为瓦特实验室在第56届日本电池大会上发布了5分钟即可充满3000mAh电池48%电量的快充技术成果,引起业界广泛关注。据李阳兴博士透露,

华为快充电池已经商用,并将于今年12月底正式对外发布超级快充手机。

华为为何花费巨资研究石墨烯?

华为为什么在近些年花费巨额资金、如此大力的研究石墨烯呢?

任正非对此的解释是:现在芯片有极限宽度,硅的极限是七纳米,已经临近边界,石墨确实已经开始触及技术革命前沿。在某种意义上,

石墨烯已经具备了在多个领域的变革能力。

还有媒体认为,华为在英国投资石墨烯研究也会帮助华为继续拓展欧洲市场。要知道,第三季度华为在美国智能手机的市场份额仅为0.4%,远低于中兴的6%。而欧洲则是华为除中国外的第二大市场,去年华为海外市场收入占比45.7%,其中欧洲市场收入占比就达到了27.2%。

不过,虽然华为目前已经研究出全球首个超级石墨烯基电池登场,但在这一领域依然面临着巨大竞争。

据不完全统计,截止到2015年中旬,全球就已有超过200个机构和1000多名研究人员从事石墨烯技术的开发和研究,其中不乏英特尔、三星、IBM等科技巨头。

而包括中国在内的许多国家也在推动石墨烯的产业化。日前,来自全国纳米技术标准化技术委员的消息,石墨烯国家标准制定工作已经启动。数据显示,所有国家中,我国申请的石墨烯专利数量最多,已超过2200项,占全世界的三分之一。

华为为何这么牛逼?

17万员工,45%是研发人员

10年投入2400亿研发经费

华为到底有多牛?有数据有真相:根据华为2015年财报,华为去年销售收入3950亿元,同比增长37%。净利润同比增长33%,达369亿元。

3950亿是什么概念?华为营收高于BAT三巨头总和!

财报显示,2015年BAT三巨头总营收合计不足2500亿元,营收和利润最高的皆为腾讯,其2015年总收入为1028.63亿元,相当于华为全年营收的26%。

华为2016能做到多少收入?上半年已完成2455亿元人民币,同比增长40%,全年收入预计5850亿!

5850亿是什么概念!有比较有真相:相当于6个格力、2个万达、2个联想、5个中兴、5个阿里巴巴、6个长虹、6个比亚迪、10个小米、30个康佳!

意味着超越IBM,进入全球500强前75名,增速全球千亿规模企业第一。

华为为何能做到这么牛?仅从研发这一个侧面就能说明问题!

从研发员工占比看:截止2015年底,华为全球员工总数约17万人,其中研发员工比例竟然达到

45%

!再看看其他员工占比:服务员工20.2%,市场与解决方案员工9.2%,供应体系员工7.8%,销售员工6.4%。这是华为牛逼的本质所在吧!

从研发投入看:根据思略特(strategy&)发布的《2016年全球创新1000强》数据显示,一直注重研发投入的华为

首次进入全球前十

。

“因为华为公司还未上市,所以并不在这次我们的分析样本之内,但根据华为公司年报,其2015年研发支出为596亿元人民币,如果进入计调范围将名列中国企业研发投入榜首,居全球榜单第九位。”普华永道中国产品创新主管合伙人萧安卓表示。

对于目前华为在研发上高投入、低回报率的现状,任正非是这样回答的:

“我们从后面追上来,终端才追这么一两年,明确说是去年下半年才发展的,上半年我们的组织结构还是烟囱式的结构。我去看了路由器的开发体系之后,我给余承东打电话,让他去查钧那看看模块化的开发模式,刚好余承东从北京下飞机,他也就去看了,看完之后下半年才改组织结构,改成了平台式、模块化的结构,才使华为的手机走起来了,能够卖两百亿美金就够疯的了,实际上他的话呢,你不要听,他真正给我讲的比你们想象中的还大。

因为他敢跟我讲真话,不敢给别人讲真话,给别人讲真话,别人要卡他预算呀,要钱、要指标。

我说我啥也不要,我们正在前进的路上,我们为什么要这么简单地去看财务比?”

这就是华为的信念、任正非的魄力。