我的书信就像是一颗星星的光芒,当这道光芒抵达你的双眼时,也许星星早已逝世多年了。为了抵抗死亡,书写是必要的;书写是残忍的,死亡对你隐藏任何希望符号也是残忍的。

战胜胆怯,聆听另外半个西班牙的记忆

文 | 路燕萍(西语译者)

原载于新京报书评周刊

“这里埋葬着半个西班牙,她死在另外那半个西班牙手里。”19世纪西班牙著名作家腊拉对西班牙当时的政治和社会形势洞若观火,他的这句话开启了西班牙知识分子对存在“两个西班牙”进行思辨的先河。20世纪三十年代,主张联邦共和的左翼阵营与维护君主正统的右翼阵营的对立演变为实际冲突,战火纷飞中西班牙一分为二,之后佛朗哥的专制统治加深了社会分裂,和平过渡的民主化进程搁置了分歧。

时至今日,存在两个多世纪的对立矛盾依然存在,内战撕裂的伤口仍未愈合,近年来加泰罗尼亚地区的分离情绪日益高涨,与这些暗潮的推波助澜不无关系。因此,我们必须去探寻被强权遮蔽、掩埋和曲解的历史记忆,还原事件的真实面貌,才能更好地理解今天,消解因长期沉默而压抑的仇恨。西班牙作家乔莫·卡夫雷的《河流之声》,则让我们倾听到逝者的真实声音,看到了来自遥远星际、战胜死亡的星光。

加泰罗尼亚文化

加泰罗尼亚语起源于中世纪的通俗拉丁语,在全球有1200万使用者,其中约800万集中在加泰罗尼亚。19世纪,这里经历了一次独有的“文艺复兴”,其核心是为语言正名,抵抗当时西班牙中央政府针对下层的“扫盲运动”。这次“文艺复兴”为后来加泰罗尼亚意识的觉醒和语言地位合法化构建了框架。

西班牙内战后,加泰罗尼亚地区成为严苛文化政策的牺牲品,任何文字作品都不能用加泰罗尼亚语发表。很多加泰罗尼亚作家踏上流亡之路,一些人甚至因此丢掉了性命,另一些人留在故土,过着半隐匿的生活。

“要穿越恐惧,要忍住痛苦”

乔莫·卡夫雷1947年生于巴塞罗那,1974年开始在文坛崭露头角,而且以当时被禁止的母语——加泰罗尼亚语创作,并一直坚持至今。综观其十部长篇小说作品,可以发现,他热衷于探究权力、人性、社会之恶和历史这些大主题,尝试以他出生的城市巴塞罗那为轴心,向纵深挖掘,向周边延展,上溯论及18世纪末巴塞罗那的司法腐败和卡洛斯派的权力争夺,下寻探索佛朗哥统治下的集体意识和个人记忆;放眼欧洲历史,触及反法西斯战争、纳粹德国、集中营、1968年红色风暴等20世纪重大事件,他把波谲云诡的形势、波澜壮阔的时代背景与虚构人物的命运交织在一起,多角度地浸入丰富而复杂的过往岁月,揭露人性的光辉与阴暗,试图拯救被时间消磨或被刻意掩盖的历史记忆,以古鉴今。

乔莫·卡夫雷

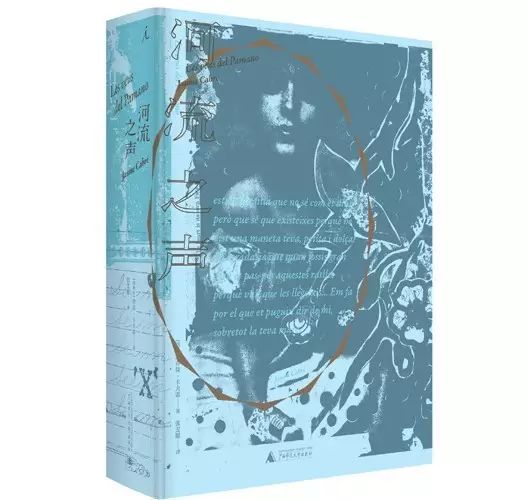

2004年出版的《河流之声》先后被翻译成匈牙利语、德语、荷兰语等,且在欧洲许多国家畅销,仅在德国就卖出50万册。相反,西班牙语世界的读者到2012年才读到该书的西文版本。这颇有点墙里开花墙外香的意味,卡夫雷在欧洲文坛声名鹊起甚至让欧洲评论界直呼“加泰罗尼亚语文学是西班牙政府保存最好的秘密”。2017年1月,《河流之声》的中文译本悄然面世。

小说的故事发生在加泰罗尼亚的比利牛斯山区一个叫托雷纳的虚构小镇,1943年,年轻时因胃溃疡而躲过战场厮杀的奥里奥尔·丰特列斯来小镇担任小学教师,他万万没想到在这个“平静的角落”,他怎么也躲不过狂热的长枪党与游击队的冲突漩涡,在长枪党员、镇长塔尔加的设计陷害下,他被迫加入长枪党,因间接害死无辜小男孩并被妻子抛弃,受到良心谴责,不得已暗地里帮助游击队,逐渐成为坚定的反法西斯战士,但这样的双面生活让他承受着巨大的痛苦,众叛亲离,遭人唾弃。

小镇上最富有、最有权势的埃利森达·比拉布鲁夫人虽然深爱奥里奥尔,但当她知道他的真实身份后,立即下令让塔尔加杀死他。之后,她为了纪念自己毕生唯一的这段爱情,不惜一切代价,利用权钱交易,推动教会册封奥里奥尔为真福,把一个反法西斯游击队员塑造成虔诚的天主教徒和英勇的长枪党员。正所谓“历史是胜利者书写的”,胜利不仅仅是让败者屈服,而是掩盖真相,改变历史,消除记忆,让人们相信他们臆造出的新历史才是值得歌颂的伟绩。

2001年,蒂娜·布罗斯去为奥里奥尔曾经工作的、即将被拆毁的小学拍照,无意间在黑板后的夹缝里发现了奥里奥尔留给孩子的一封长信,从而了解到这位无名英雄的隐忍和坚韧,于是两个原本毫无关联、相隔几十年的人物有了联系。遭遇丈夫婚外情、儿子离家去修道院清修、身患癌症三重打击的蒂娜为了摆脱分崩离析的家庭生活,决定调查这段尘封多年的往事,抽丝剥茧地找出线索,拼凑出历史原貌,并拼尽全力地揭示奥里奥尔的真实身份,力图阻止教皇册封,以期恢复其被扭曲的形象。

虽然最终蒂娜找到的所有资料都被销毁,她自己也命丧黄泉;虽然如埃利森达所愿,奥里奥尔被册封为真福;虽然奥里奥尔的儿子看到了父亲写给他的长信并不以为然,但蒂娜的努力并没有白费,她的声音已经传出去,一些经历过这些过往并极度失望的镇民已经了解真相,并“开始抱持希望”。

六十年前奥里奥尔的拼命书写是“要穿越恐惧,要忍住痛苦”,是“为了抵抗死亡”,“为的是永远不让死亡说出最后一句话”。是的,如果没有奥里奥尔的这封信,他将永远被他墓碑上雕刻的长枪党的牛轭和飞箭禁锢,永远被认为是为“上帝和祖国捐躯”的法西斯英雄。他那封书信就像天上一颗星星的光芒,虽然当这道光芒抵达人们的双眼时,星星已逝世多年,但光芒证实了一段被曲解的过往,消解了镇上一些人压抑多年的仇恨,让人重新燃起希望。

我的书信就像是一颗星星的光芒,当这道光芒抵达你的双眼时,也许星星早已逝世多年了。为了抵抗死亡,书写是必要的;书写是残忍的,死亡对你隐藏任何希望符号也是残忍的。

乔莫·卡夫雷受到一张旧照片启发,开始创作长篇小说《河流之声》。

“起风了,唯有试着努力生存”

或许涉猎西班牙内战、佛朗哥统治、长枪党、反法西斯游击队、天主教会这些主题的文学作品有许许多多,但卡夫雷并没有浓墨重彩地去强化宏大叙述中所谓的主义之争,而是聚焦偏远小镇上镇民间的冲突与对立,以第一人称第一视角与第三人称全视角描述相结合、多声部的复调叙述方式让内战的胜利者和战败者、长枪党员和游击队员、英雄和平民都发出自己的声音,通过内心独白和对话陈述各自眼中的历史样貌,向读者呈现出历史的多个棱面,也揭示出被大写历史掩埋的许多细节。

正如书中所说“当历史进入细节,便失去了史诗的高度。”托雷纳小镇人口不多,镇民因为信仰不同而相处得并不融洽,但故事中上演的屠杀、复仇和对立并不完全是各种“主义”斗争的结果,而是个人的革命狂热、偶然事件、私人恩怨导致的矛盾激化。整个故事的缘起就是一个偶然事件:一支伊比利亚无政府主义者联盟的队伍以伸张正义为名,阴差阳错地来到托雷纳,枪杀了镇上最富有家庭的男丁——埃利森达的父亲和兄长,尽管发现他们弄错了地点,狂热的无政府主义者还是下令焚烧尸体。这般没有审判、无组织的“伸张正义”,这般残忍的革命手段不仅把镇上被迫参与这一事件的共和党人逼到了法西斯派的对立面,而且让原本天真聪慧的埃利森达坚决反对赤色分子、无政府主义分子,利用手腕让长枪党人塔尔加成为镇长,实施残酷无情的复仇。

于是,在战火纷飞的黑暗时代里,小镇上每个人都被战争裹挟,被强行分裂成两派,他们唯有试着努力生存,拼尽全力、利用一切手段来寻求自保或保护身边的爱人。六十年后,当正常的生活瞬间崩塌之后,奥里奥尔的故事给了蒂娜许多精神支撑,他承受住各种压力并拼命写作的精神让蒂娜感动,也让蒂娜战胜胆怯,尝试着努力生存下去。

小说本身结构繁复,情节丰富,引人入胜。卡夫雷是一位雄心勃勃的作家,他把20世纪20年代到21世纪初这八十多年里加泰罗尼亚地区经历的风云变幻都映射在这部600多页的作品里,打乱线性叙述的顺序,无障碍地自由转换时间,把不同的对话并置,不同的故事片段交织在一起,读者在阅读过程中应保持清醒,像一位法官,在了解每位当事者的陈述和相关材料后,需厘清脉络,才能做出判断。

需要指出的是,小说的原题是《帕马诺河之声》,帕马诺河发源于帕马诺山,流到下游之后声音和味道都变得不一样,而且最终会变得没有声音,据说在托雷纳只有将死之人才能听见帕马诺河的呜咽声。奥里奥尔书信里讲述的真实过往像帕马诺河一样,随着时间的流逝被曲解、被掩埋,从潺潺流动到静默无声。但是,战胜了胆怯的奥里奥尔听到了帕马诺河的声音,六十年后,了解真相的墓碑制造者在夜深人静时也听到了帕马诺河的声音。

时至今日,仍然有许多被另外半个西班牙埋葬的历史记忆在等待战胜胆怯、愿意倾听的人去倾听。

|

相关阅读《河流之声》

【西班牙】乔莫·卡夫雷

(点击阅读原文可购买)

|

奥里奥尔•丰特列斯,半个世纪前的小学老师,镇民们憎恨的法西斯分子,以一支画笔赢得比拉布鲁夫人的倾慕。奥里奥尔死后,夫人数十年如一日推动教会将他册封为真福。繁复的宗教仪式与一桩桩钱权交易接踵而至,她仅仅希望为年轻时的爱人恢复名誉。

这一切过往,都在机缘巧合之下浮出水面。蒂娜•布罗斯偶然得到奥里奥尔留下的笔记,却在调查的过程中越陷越深:她的生活正因丈夫背叛、儿子远走而分崩离析,奥里奥尔的故事逐渐成了她的精神支撑。她从档案卷宗、墓碑制造者和镇民的口中拼凑出历史原貌,奥里奥尔极力隐藏的真实身份究竟是什么?他那不知名的女儿最后流落何方?年迈的比拉布鲁夫人为册封真福一事四处奔走,背后的阻力又从何而来?

商业合作或投稿

请发邮件至:[email protected]

转载:联系后台 | 微店:点击“阅读原文”