专栏名称: 重建巴别塔

| 沟通与合作,是人类最重要也是最艰难的选择。我们将聚集于人类沟通与合作的现实问题。 |

目录

相关文章推荐

|

禽报网 · 冷库及车间破损地坪快速修复材料来啦!双汇、正 ... · 22 小时前 |

|

运营研究社 · 2025在小红书获取线索,如何避免“内卷”? ... · 昨天 |

|

运营研究社 · 2025巨量千川新政解读: ... · 2 天前 |

|

|

运营研究社 · 如何用飞书+Deepseek ... · 3 天前 |

|

运营研究社 · 《运营总监实战手册3.0》包邮送,真香 · 3 天前 |

推荐文章

|

禽报网 · 冷库及车间破损地坪快速修复材料来啦!双汇、正大、金锣等都在用! 22 小时前 |

|

运营研究社 · 2025在小红书获取线索,如何避免“内卷”?|开年闭门夜话会 昨天 |

|

运营研究社 · 2025巨量千川新政解读: 抓住这4大政策红利,全年降本增收! 2 天前 |

|

|

运营研究社 · 如何用飞书+Deepseek R1批量生成爆款公众号文章? 3 天前 |

|

运营研究社 · 《运营总监实战手册3.0》包邮送,真香 3 天前 |

|

知心 · 我也会累,也有撑不住的时候… 8 年前 |

|

环球摄影 · 和恋人一样舒服,这一次我只想认认真真滚床单! 7 年前 |

|

时间线杂志 · 金立手机M与S系列双线并重 今年起执行双旗舰策略 7 年前 |

|

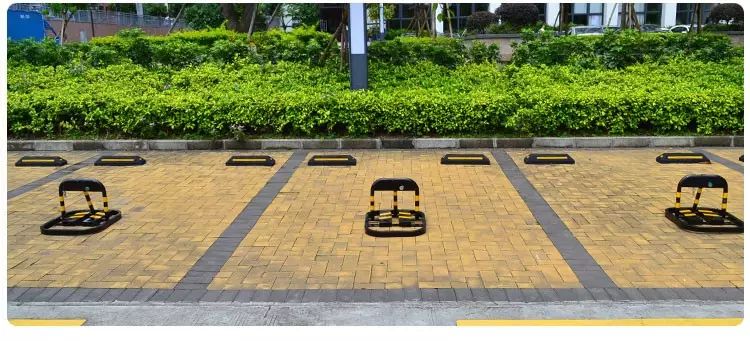

北京晨报 · 【关注】北京拟提高出行停车成本,引导公众主动选择有位购车 7 年前 |

|

游戏葡萄 · 乐逗游戏CJ期间发布多款新游,涉足新领域欲布局多元产业链 7 年前 |