罗兰·巴特曾在《明室》中提及摄影与历史的矛盾关联,摄影是稍纵即逝的证据,历史则借助史料编撰整体叙事。摄影让人们不再去想像时间长短,仿佛照片上的一切已经是往昔存在的最佳例证,无需多言。果真如此吗?循着这一悖论,那摄影影像又如何可能证实历史事件呢?本期推送的

《台湾热》追溯摄影介入台湾历史生成殖民图像的过程,抛开对摄影内容的依附,延续着对此悖论的思考。文章开篇,陈传兴先生以《攻台图录》书中的照片《澳底登陆纪念碑》为例再次发问,是否可以认定以战争摄影工作为主的系列攻台影像就是历史见证者?并点出,这些摄影影像不应单纯被视为历史的证据,其中如何被档案化、如何与文献材料共享历史的过程,才应是其历史意义所在。所谓“台湾史”,不应被封存于影像之中。影像不单充当着建构殖民想像的重要角色,还参与着彼时殖民地台湾的日常社会生活。罪犯相片引发的摄影公共档案化与零星出现的私人照相馆,共同形塑着集体与个人记忆。文中二、三部分的“杨肇嘉个人影像资料”正是孕生于上述背景之下。看似不起眼的照片容器,即纸袋和相册,同样显示着这些照片的收藏命运。这散落漂泊的命运在陈先生笔下,巧妙地与照片中的主人公杨肇嘉相连。从而引出第三部分,个体回忆录与家国历史书写的差异矛盾。从乙末攻台殖民影像引生对历史事件见证者隐秘性的揭示,到将脱离母体的私人照片与被拍摄者的命运相连,再到回忆录代笔人和回忆者的矛盾叙事;将三部分串连起来的是摄影、媒介、历史与人的关系。不断追问谁是见证者?谁是拍摄者?谁的记忆?躲在摄影机背后的“人”,自动消解着影像的客观中立,将更加难以窥见的运作机制带入研究视野。

本期这篇原收录在《清水六然居:杨肇嘉留真集》中。在翻阅这本照片集前,围绕杨肇嘉展开的人物编年史、口述访谈与回忆类短文构成了开篇的文字引述部分。然而,通篇仿佛游走于这些早已确定、毋庸置疑的文献与图像之间,找寻着在“见证、论述与档案之间的流动转换过程”中闪现的历史性。

罗兰·巴特曾在《明室》中提及摄影与历史的矛盾关联,摄影是稍纵即逝的证据,历史则借助史料编撰整体叙事。摄影让人们不再去想像时间长短,仿佛照片上的一切已经是往昔存在的最佳例证,无需多言。果真如此吗?循着这一悖论,那摄影影像又如何可能证实历史事件呢?本期推送的

《台湾热》追溯摄影介入台湾历史生成殖民图像的过程,抛开对摄影内容的依附,延续着对此悖论的思考。文章开篇,陈传兴先生以《攻台图录》书中的照片《澳底登陆纪念碑》为例再次发问,是否可以认定以战争摄影工作为主的系列攻台影像就是历史见证者?并点出,这些摄影影像不应单纯被视为历史的证据,其中如何被档案化、如何与文献材料共享历史的过程,才应是其历史意义所在。所谓“台湾史”,不应被封存于影像之中。影像不单充当着建构殖民想像的重要角色,还参与着彼时殖民地台湾的日常社会生活。罪犯相片引发的摄影公共档案化与零星出现的私人照相馆,共同形塑着集体与个人记忆。文中二、三部分的“杨肇嘉个人影像资料”正是孕生于上述背景之下。看似不起眼的照片容器,即纸袋和相册,同样显示着这些照片的收藏命运。这散落漂泊的命运在陈先生笔下,巧妙地与照片中的主人公杨肇嘉相连。从而引出第三部分,个体回忆录与家国历史书写的差异矛盾。从乙末攻台殖民影像引生对历史事件见证者隐秘性的揭示,到将脱离母体的私人照片与被拍摄者的命运相连,再到回忆录代笔人和回忆者的矛盾叙事;将三部分串连起来的是摄影、媒介、历史与人的关系。不断追问谁是见证者?谁是拍摄者?谁的记忆?躲在摄影机背后的“人”,自动消解着影像的客观中立,将更加难以窥见的运作机制带入研究视野。

本期这篇原收录在《清水六然居:杨肇嘉留真集》中。在翻阅这本照片集前,围绕杨肇嘉展开的人物编年史、口述访谈与回忆类短文构成了开篇的文字引述部分。然而,通篇仿佛游走于这些早已确定、毋庸置疑的文献与图像之间,找寻着在“见证、论述与档案之间的流动转换过程”中闪现的历史性。

文|

陈传兴 责编|李丁、钱塘祠炒板栗的莫师傅

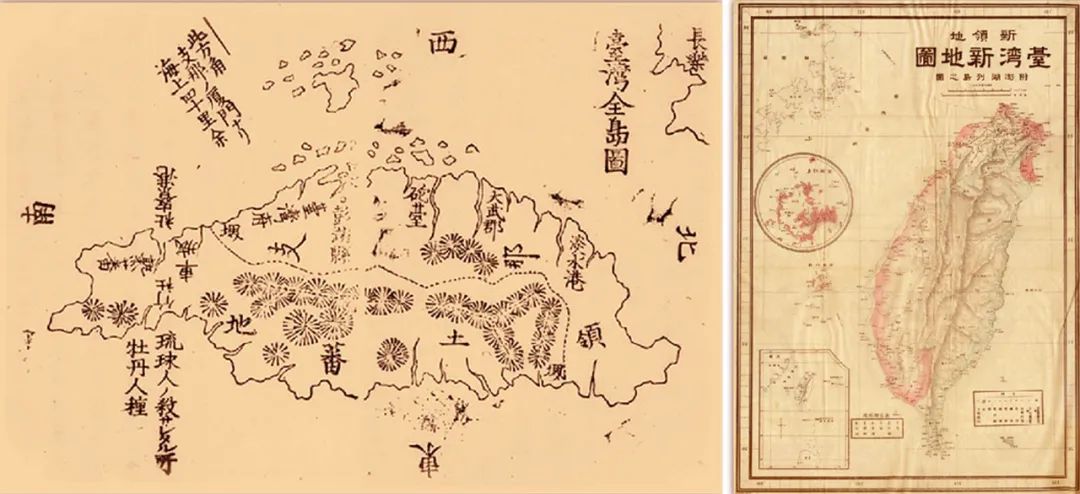

左图为《台湾战事纪闻》中收录台湾地图,将台湾岛划分为支那和蕃地;

右图为1896年远藤诚《征台湾凯旋纪念帖》所收录台湾地图,将台湾岛称为新领地

台湾热|上

|

2003

本文6000以内

台湾原住民地区流行之热病,我军所称“台湾热”是间歇弛张热,虽有后遗症者不很多,但是大部分转为弛张热,医官们想尽办法防止流行,可是由于病因不明遂无力控制。

——明治七年牡丹社事件医志,落合泰藏著,下条久马注,赖麟征译。(《台湾史料研究》六号,一九九五年八月,页一一六。)

档案的纷扰在于一种档案热(mald'archive)…我们苦于档案的不足(en mal d' archive)…苦于档案的不足不是意味患了某种疾病,纷扰,或是“疾病”这个名词所能指称的。一种激情中焚。那是没有歇止,毫无中断地追寻档案于其遁走之处。追求它,即使已经过多,在其内总有某种事物让它混乱安那琪化(s'anarchive)。

——Mald'archive,Jacques Derrida,Gallilee,1995,p.142.)

牡丹社事件|六然居资料实图像授权

一

|

前像:外地暗房

一八九五年,日军攻台乙未之役,随军测量部写真班拍摄影像记录。从时间顺序来看,这批影像记录并不是台湾最早的摄影,早于这事件之前,摄影就已经被引入台湾。远在一八七〇年代开始,陆续有西方人士,知名或不知名者(其中最出名者属英国摄影家汤姆生和马偕牧师),拍照留影台湾的风土人情,开启不同的影像观看,塑造台湾想象。至于日本帝国本身入侵台湾的最早影像记录,也是在这个年代发生;一八七四,牡丹社事件(日本称为台湾征讨事件),西乡从道征台军中有摄影工班(由松崎晋二等人组成)拍摄记录,并有随军记者岸田吟香日后在《东京日日新闻》刊载记事;随后,其中石门战况的影像,又被当时最为出名的日本摄影师——日本摄影史上被称为日本摄影创始者——下冈莲杖采用,作为底本绘成油画《台湾征讨图》(一八七六)陈列展出。这些照片和岸田吟香刊载的台湾地图,特别是东部地区,延续并拓展从江户时期开始的日本文化之台湾想象[1]。这一系列的图像再现操作双重效应,首先,当下地展示了日本帝国在想象领域中占据泛视的优先观看位置,相对地,清政府面对这块化外之地的态度仍旧停留在视而不见的盲暗状态。随后,想象的延迟效应,帮助在某种认识论基础上孕生台湾领有论——所谓“台湾等于野蛮”,台湾(东部)不在中国领域版图之种种舆论[2],甲午战役实践外化了这个想象,殖民占领台湾。透过图像再现和论述——特别是随军军医所撰写的医学报告[3]——所引生的野蛮想象让日本文化感染“台湾热”,发作于冰寒的辽东战场上。乙未攻台的影像拍摄重新发展牡丹社事件的观看,将先前朝向内望的原初想象欲望逆转成向外投映的二度妄想印象,成为一种后遗效应工作。可以这么极端地形容这两种影像观看,牡丹社事件拍摄事件影像,乙未之役安置摆设影像。漫长且复杂的历史因素复因造成此种观看的转变,而拍摄甲午辽东半岛日清战役的影像工作就担当了这个转变过程的转捩点与催化者。摄影在这个时刻,不仅见证参与历史事件,并且在观看拍摄的过程中回映自身,反照出摄影机制之特殊性,摄影不再是一个中性客观的光学仪器,它被给予意义、欲望与情感,辩证性地转变成观看机制。原先日本军队中的写真班的主要工作只是描绘制作军事地图,此所以被编制为测量部写真班,并不熟悉战役实地拍摄状况,也不会强调影像的创作艺术面向。龟井兹明,一位留学英德研究摄影、印刷和绘画的明治时代爱国贵族,他为了报国,同时又能实现某些自我的美学想象,选择自费组成五人工作队,申请加入随军拍摄工作。他在《从军日乘•明治二十七八年战役写真帖》[4]的绪言里就明白指出参军的目的是想借由“写真摄影”去“录事记实”,提供军事参考,作为日后军史的材料;除此外他又可由“战争摄影”去实现某些美学原则。龟井兹明参与拍摄甲午辽东半岛之役,和军中原有的写真班共同合作的结果,替日本帝国的军事摄影带进重大转变和问题:首先从经济层面去看,龟井兹明同时扮演了赞助者、创作者、印刷出版者,多重角色间转换如何运作?而这些运作事实上又牵涉到他和军队写真班的合作矛盾。私人的观看经济如何和国家观看经济协商交换?再从美学向度考量,龟井兹明的摄影(其工作过程和影像呈现),表面看来他带入新的语汇,引出拍摄者反思的可能,但另一方面也引生否定性的揭露于拍摄过程中,不可避免地会将一些先前因袭的事物问题化,进而带出抗拒,让公私的观看合作协商产生困难阻碍。也即是说若要思考龟井兹明所拍摄的日清战争影像所带进的美学意义,那应该不仅限于形式层面的考量——摄影类型、影像语言与形式,而且还必须深入探讨其否定性的展开。这些种种问题和改变在乙未攻台影像记录中必然会深刻铭记。《日清战争从军写真帖》中所拍摄的影像,除了狭义的战争摄影——所谓战役记录,还拍了甚多沿途中各地风土人情,一种土俗人类学式的观察。这些影像和相关的从军日记文字记录塑造出完全不同于战役现场的景象与氛围,拍摄者自己完全控制决定所要拍摄的影像场景,不再是被动的观察记录事件者,某种愉悦氛围替代战场的怖栗悲怆。

1.吴密察,《综合评介有关“台湾事件”(一八七一~一八七四)的日文研究成果》,《台湾近代史研究》(页二〇九至二六九),一九九一年,页二五七。

2.同前,页二五九。

3.落和太藏,《明治七年牡丹社事件医志》,下条九马注,赖麟征译,《台湾

史料研究》,第五、六号,一九九五年,台北。

4.《日清战争从军写真帖——伯爵龟井兹明の日记》,柏书房,一九九二,东京,页三九。

台北总督內拍攝的生蕃人风俗|

《征台军凯旋纪念帖》

|1896

回顾比较牡丹社事件的《明治七年征蛮医志》,台湾热和其他的热地疾病所造成的恐慌与伤害远超过战役本身(六月六日记载的那位疯狂自杀的日本士兵或许是一个最突出的隐喻),军事的胜利掩盖不了热病的恐慌创伤。这也许可以从一个方面解释为何有随军摄影工却只留下稀疏可数的影像记录。当时医志记录揭露影像后面的恐慌创伤,热地疾病横行的蛮荒战场,保存生命的重要性,远超过一切,不太可能再有龟井兹明那种近似十九世纪西方旅游者的简易人类学窥视和随军医官所作比较体质人类学(页二一六,由野战卫生官石黑中检查统计《日清兵体格比较》),甲午辽东战场上日本帝国将战役扩展到认识论、美学场域上,摄影机制代表了此种象征秩序的泛视操作。综合上面所述,那么乙未之役的影像记录之历史性就不在于因为它记录见证一个重大历史事件,历史事实提供了时空与事件内容,但不是决定这些影像之历史性的唯一因素。其历史性在于影像如何渗透、蚀刻事件的编年时间和再现性指称联系的框架,重构论述折曲向度,建立另一种论述时间。当影像不再,不仅仅是影像而流向摄影论述场域时,当这些摄影影像在快门瞬间开启时,也即是影像显现的时候,镜头前那些片刻止息的万物突然间重获生息再度遁走消逝于他处,此刻影像尚未是影像,或只是近乎影像,没有人能宣称他是报导记录,或见证,当然更不可能是档案,或任何其他类型。此种不可见的萌生状态,决定摄影影像的时间性,意义,其后衍生的论述形态也紧系于此。简单地说,这即是意味,摄影论述的场域应该是影像显现的可能开展,而非封闭、掩藏此种可能性于任何一种指称、叙述性意向要求下。

因此不论是《日清战争从军写真帖》或《征台凯旋纪念帖》,若只是从历史志、事件、档案等角度去看待、研究它们,那不可避免地,其影像创生的历史意义就会被窄化成狭义的档案记录,进而引生出无尽的档案热欲望循环,泥着于影像中记录的人时地之真实性,却忘了它们先是摄影影像,忘了它们共创新殖民帝国——共时性在场工作而不仅是隔离的想象场域工作。如何想象、推测影像创生与新殖民帝国建构的共时性,此方才是这些影像的历史性。摄影要如何参与历史,与之共享——借用巴特的词, partager I'histoire du monde[5],既帮助佐证,但又碎裂、迷离之[6]。与一般成见逆道而驰,巴特认为摄影其实是反记忆[7],它只有片刻而非永恒——从材质的败坏不能持久、拍摄内容的当下片刻这些时间特质去思考,此种本质让摄影与历史发生根本矛盾,若想以传统史观那种工具思维的方式去处理摄影与历史的关系,必然会碰上困境。即使是在一种狭义的摄影类型定义下,勉强地冠上历史摄影标志,两者间的异质矛盾会症状地危陷其时间性,巴特所谓的历史摄影中出现的镇压、毁灭时间(ecrasement du temp)[8],不仅仅是巴特所描述的个人观看经验,一种悲怆美学感晕眩,它其实是一种想要历史化摄影,将历史编年时间误植、错置为摄影影像的历史性而产生的时间性崩毁现象。大胆点,甚至可以形容历史摄影的矛盾就是时间危机的表征。时间危机阻挡、抑制甚至扬弃摄影论述与历史论述的转换,如果是历史论述,那么摄影绝对不是纯粹单一的见证,它游走、徘徊于论述与见证的途中,摄影不断留下档案的可能痕迹。正因为时间危机的操作,摄影作为档案,不是停滞不动的文件记录,而是成为福柯所谓的“叙事一事件”(enonce-evenement-)的(摄影)档案,其显现,其时间性只能在时间边缘(Labordure du temps)[9]闪烁,有如天际遥远星辰。

历史摄影摧毁时间的特质是否和摄影的现象学操作有关——置入影像框架,存而不论影像外的世界,否定外方?巴特反复强调摄影见证、历史论述的决然二元对立说法,多少与之有关。

要如何去看待乙未攻台摄影图像在见证、论述与档案之间的流动转换过程?这些影像的历史性深居于此 。

5. Roland Barthes, La Chambre claire: NoteSur la photographie, editions de I'Etoile,Gallimard, Le Seuil, 1980, Paris. p. 136.

6. Le Robert,Dictionnaire historique de lalangue Frangaise, sous la direction de Alain Rey-Partage. Dictionnaire le Robert, 1998,Paris. pp. 2585-2586.

7.同注5,p.142

8.同前,pp.150-151.

9. Michel Foucault, L'archeologie du SavoirParis: editions Gallimard, 1969.p. 172.

台湾探险|

月冈芳年

|1892

一张近卫司团能久亲王与随行人员在澳底登陆拍照留影影像,寻常的阅读方式就是确定这张照片是在什么时间地点拍摄,更进一步,它是在什么情况下发生,那些随从的名字、身份与职务工作。一种所谓认识历史、历史常识教育的传承叙事阅读但也有可能,会以巴特那种“刺点”式的忧伤收受,去感受影像中主要人物即将面临的死亡命运,不可避免的时间毁灭。而至于历史学者的诠释,可以拿《攻台图录》书中并排的另一张照片——《澳底登陆纪念碑》[10]——隐喻想象历史学的纪念碑欲望,借用福柯在《知识考古学》的说法:

简单地说,传统形式的历史,着手“记忆”过去的纪念碑,将它们转变成文件,并且让这些痕迹陈述,今天的历史将是文件转成纪念碑,拆解成人们在哪里留下痕迹。历史,在今天,趋向考古学,趋向于纪念碑的内在描述[11]。

从一张(或数张)摄影影像转化成纪念碑,再变成纪念碑的摄影影像,随后又被编辑印制成书刊图片。这些过程中每一个阶段各自代表了历史潮流中不同的人工礁石,都是一些纪念碑企图的操作。福柯将传统史学与现代史学(考古学)作机械二元区分,就是建立在纪念碑与文件档案的内化与否关系上,这种假设的理想性显然不太能对应于上述的殖民帝国历史建构与散布的复杂性。介于摄影影像、纪念碑与书籍之间的转换已经不仅是纪念碑化、档案化;能否简化地将那一张(或数张)摄影影像视之为见证,或档案的可能材料?谁的见证?远藤诚编的《征台军凯旋纪念帖》(一八九六年)和《台湾征讨图绘》[12](一八九五年)能否被视为唯一的图像见证记录乙未攻台事件?这些随军的摄影家、画家从未出现在官方档案记录内,在“派赴台湾人员名录案”中,第一批由冲绳宇品上船的人员,五月二十四日只登记大致的军政人员名单,一直迟到第三批人员方才出现二十位左右随军记者名单,但时间却已经是日军澳底登陆后第八天,六月七日,很明显这些记者并未参与登陆作战的见证报导,而那些直接目击、记录事件者却反倒是匿名,不可被命名者,不能进入档案文件者,永远停留在影像外,照相机的后面,不可见,不能被认识,在远藤诚编(摄?)的署名下隐藏着不可见的幽灵观者。从何而来的摄影—见证者的隐秘必需性?倒是《台湾征讨图绘》的画家,却明白、直接地出现在出版刊物上,《风俗画报》并未将之隐藏修改,远藤耕溪、名何永年、尾形月耕三位画家与他们的画作一齐进入历史论述,不论是大写的或只是狭义的台湾美术史。

摄影,见证者的隐秘不可见,不能被档案化,让那几张所谓最初登陆澳底的日军影像之时间标记变得不是如此确定,究竟谁才是真正的目击者?历史精灵的吊诡,这个见证人不是来自于日军,登陆攻击战争的发动者,而是来自于守卫者,一位目睹日本殖民帝国兴起历史片刻而发出求救书信[13]见证者,目击的音声在历史事件之前变成如此之尖锐危急而至穿透信函的秘密封锁,这个见证的声音让历史片刻触手可及,同时性的时间串联见证一危机一秘密于一个密不可分的关系中,它之所以被留存下来而能够让人倾听,并不仅因为它以音声第一人称的书写方式录存见证[14],而是在于这个见证声音被反转成法律证物,求援一见证变成被指控的反证。相较于曾喜照的求援书所具有的种种见证典型特质因而随即被历史化,进入档案而不需其他的转化过程与策略,《征台军凯旋纪念帖》的档案意义与价值就显得不明确,曾喜照一见证者(多反讽的名字,照相与写真的对抗,但这也许是多余的想象)因为他的见证声音而进入历史,穿破信函的急迫声音,同时也是历史的声音,但就像所有的见证,见证者都要进入法庭,都要面对律法,这个声音也不可避免地要面对。由此,我们是否可以说那些《征台军凯旋纪念帖》的影像拍摄者的隐秘性,一方面指出了这些影像不具有见证特质,而这些摄影者也未握有见证者的位置,由此衍生出另一层意义。

10.郑天凯,《攻台图录—台湾史上最大一场战争》,台北:远流,一九九五年,

页五〇~五一。

11.同注9,pp.14-15

12.王诗琅,《日本殖民地体制下的台湾(上)》,《台湾风物》,第二十七卷,第三期,一九七七年六月,页八五。

13.清政府破坏和平证据(电稿),第二号证,曾喜照向记名提督张兆连书,收于《日本据台初期重要档案》,台湾省文献会印行,一九七八年十二月,页八三。

14.“此即是,我见证了我说法文,我知会那些懂我说的语言的收信者这个情

形。这是见证的第一个条件。随后,他以第一人称做出这个陈述,就像所