高度近视是全球致盲的主要原因之一,白内障是其最常见的并发症。高度近视的特征是屈光度超过-6.00D或眼轴长度大于26mm,预计到2050年,全球高度近视人数将达到9.38亿,占全球人口的9.8%。高度近视与白内障形成的风险显著增加有关,尤其是核性白内障风险增加3-5倍,后囊下白内障风险增加30%。尽管如此,高度近视相关白内障的具体发病机制仍不清楚。晶状体囊膜是包裹晶状体的基底膜,其在白内障的形成中可能起重要作用。细胞外囊泡(EVs)是细胞间通讯和分子运输的关键介质,与多种眼部疾病相关。本研究旨在通过分析高度近视白内障患者晶状体囊膜源性细胞外囊泡(Ti-EVs)的蛋白质组成,揭示其在白内障形成中的潜在作用。

上海交通大学范先群、郭涛研究团队

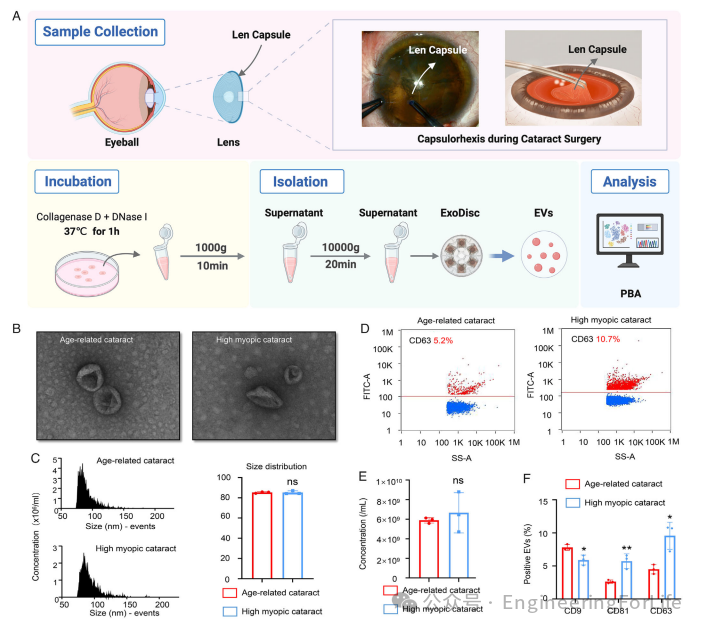

通过单颗粒蛋白质分析技术(PBA),首次揭示了高度近视白内障患者晶状体囊膜源性细胞外囊泡(Ti-EVs)中巨噬细胞源性EVs的显著增加及其与水通道蛋白1(AQP1)的强相关性。

研究结果表明,巨噬细胞源性EVs与AQP1可能通过协同作用推动高度近视白内障的进展,为理解其发病机制提供了新的视角,并为开发新的治疗策略奠定了基础。

本文亮点:

(1)研究首次

发现高度近视白内障中巨噬细胞源性Ti-EVs的丰度显著增加,并且与AQP1簇存在强相关性。

这一发现揭示了巨噬细胞和AQP1在白内障进展中的潜在协同作用机制,为理解高度近视白内障的发病机制提供了新的视角。

(2)本研究聚焦于晶状体囊膜源性细胞外囊泡(Ti-EVs),这类EVs具有组织特异性,能够更准确地反映其来源组织的病理生理特征。与传统的眼部生物流体EVs相比,Ti-EVs的研究为白内障的发病机制提供了更精准的生物学信息。

(3)通过PBA技术,研究不仅检测了260种蛋白质的表达,还利用Seurat R包和BayesPrism等工具对单EV数据和整体蛋白质组数据进行了整合分析。这种多维度的数据分析方法为揭示EVs的异质性和功能提供了更全面的理解。

(4)研究结果揭示了