文化是旅游的灵魂,旅游是文化的载体。海南随着国际旅游岛建设的不断深入,文化在其中的作用和魅力正日渐凸显,为了深入挖掘、整理、纪录、传播海南各市县富有特色的文化资源,提升国际旅游岛文化魅力,海南省文联与海南各地方市县联合推出了“DV看海南系列民间影像大赛”活动。该活动自2012年启动以来,已先后成功举办了DV看琼中、DV看陵水和DV看临高三站活动。

文昌位于海南省的东北部,区位优越,交通便利,历史悠久,文化底蕴深厚、滨海风光旖旎,素有文化之乡、华侨之乡、椰子之乡、排球之乡等九乡美称。自2007年9月国家批准建设中国文昌新一代运载火箭发射中心以来,文昌以省会海口为依托,以航天城项目为龙头,大力发展文昌经济,逐渐形成文昌“城乡互动、和谐发展”的新布局,一个具有中等规模的文化、航天、椰林特色鲜明的滨海旅游城市正展现在美丽的东海岸。

看日本的电影电视剧,有时候剧情太拖沓,便闭目养神,在这下午的寂静中,突然从电视中传来咯咯的声响,微微睁开眼睛一看,原来是一个日本妇人正身穿和服,足蹬木屐,慢慢走来……

木屐,在日语中叫做“

下駄

”(

geta

),这和海南话,尤其是文昌话中对木屐的叫法“

gia

”已经很接近了,可见中日两国木屐的“

亲缘

”关系,这在海南文昌也是得到佐证的。

对于木屐的最初印象,记得还是从古诗词中得来。

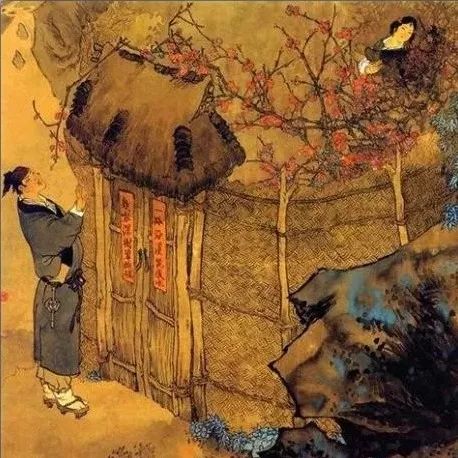

上小学时,早读课常常在教室里背诗词,背到叶绍翁的《游园不值》:

应怜屐齿印苍苔,

小扣柴扉久不开。

春色满园关不住,

一枝红杏出墙来。

“屐齿印苍苔”

这几个字一下子跃然纸上,犹见真的有人穿着木屐,踩在小径的青苔上,留下淡淡的印痕……

上中学后,背诵诗文中,有李白的《梦游天姥吟留别》,其中有

“脚着谢公屐,身登青云梯。”

谢公就是李白的“偶像”,南北朝时期的著名诗人

谢灵运

,在唐朝时

谢公屐

似乎已然成为风靡一时的一款“

潮鞋

”,甚至流传到日本,被日本人称之为“山屐”。

若说起海南古代的“潮鞋”,就是非文昌木屐莫属了。文昌木屐属于中国古代木屐文化的一个分支,所以也蕴含着深厚的中华服饰文化底蕴。

历史记载,尧舜禹以后就开始有人穿木屐了。汉语中的一个词——足下,便是由木屐而来的。

相传春秋时期,晋国介子推随晋文公流亡,回国后,晋文公当政而介子推不得封赏,于是归于山林。

晋文公想用纵火焚山的办法逼他出山,不想介子推抱树而死。晋文公哀叹之余,用该树做成木屐,每当穿着时就感慨:

“悲夫,足下!”

海南人若对“足下”和木屐的故事不甚了解,那么对于

“丘浚买屐”

的故事,肯定不陌生。

出生在海南的丘浚虽为明代大文豪,年轻时却是穷困潦倒。

有一回,他带着三文钱去买木屐,但店家开价五文钱,掌柜的便对他说:“大家都说你是才子,我出一个上联,你若对得上,这双新木屐就是你的。”

没等邱浚考虑,掌柜的就出了上联:

“入我门,钱三分。”

丘浚笑着穿上木屐便往店外走边说:

“出你门,高一步。”

在这个邱浚的故事中,可见文昌木屐当时已经是普通人家的生活必备品,相当流行。但是,随着时间流逝,文昌木屐逐渐被其他鞋所取代,现在唯有为数不多的文昌村镇里,还有一些人穿木屐,而更多人是因为喜欢穿木屐的那种情怀,才不忍舍弃这种独特的潮鞋。

尤其是文昌木屐独有的用苦楝木料所制作的木屐,成型后还涂以油漆或精细的图案,着之足下,犹如蹬着历史的苍苔。

一雨三日泥,

泥乾雨还作。

出门每有碍,

使我惨不乐。

百钱买木屐,

日日绕村行。

东阡与北陌,不间阴与晴。

青鞋岂不佳,要是欠耐久。

何当踏深雪,就饮湖桥酒?

▲ 这是陆游在《买屐》一诗中,记录自己雨天买木屐,绕村行作乐的场景。

读着这些亲切的诗句,想象着彼时有位文昌姑娘正着木屐、撑着伞,在雨中穿行到村子的另一头。屐齿在泥泞的小路上或者苍苔中踏出一串鞋印,那正是她为了寻觅自己情郎,留在这人世间最美的印记……

说起壁画,无论是中国人还是外国人,第一时间想起的肯定是那闻名遐迩的敦煌莫高窟的壁画。当代散文名家余秋雨在他的《莫高窟》一文中,对莫高窟的壁画,一点也不吝啬赞美之词。

余秋雨站在敦煌的黄沙中,回望历史,似乎看到

“一代又一代艺术家前呼后拥向我们走来,每个艺术家又牵连着喧闹的背景,在这里举行着横跨千年的游行。纷杂的衣饰使我们眼花撩乱,呼呼的旌旗使我们满耳轰鸣。”

凝视着窟中多彩的壁画,他犹如看见

“人世间能有的色彩都喷射出来,但又喷得一点儿也不野,舒舒展展地纳入细密流利的线条,幻化为壮丽无比的交响乐章。”

如果,位于西北大漠中莫高窟的壁画犹似历史长河的奔流,是灿烂奇绝的瑰宝,犹如宋代王希孟的《千里江山图》,在历史中气贯长虹;那么,位于南方海岛一隅的文昌壁画,则似明清的文人写意画,在小小的画幅里,自有民间的烟火气息,有着乡土人情的许多趣味。

在文昌,随处可见那看似普通的老房子,青瓦红墙之间,暗藏于屋檐下的装饰是斑斓的彩色壁画:或是青青的几株卷草、或是花团锦簇的竹篮、或是在枝头唤来好事儿的喜鹊、或是具有喜庆寓意的蝙蝠和松鹤、或是盎然生趣的山山水水……

当然,除了自然景物,文昌壁画的题材,也会有很多文人的气息,这与文昌当地人浓厚的文教氛围有着密不可分的关系。

比如在文昌有些村子的村庙里,壁画上会出现桃园三结义等历史题材的内容,当村民或村童驻足看着壁画上演绎的历史风云变幻时,每一面墙上的壁画所代表的意义,就不仅是千年前的历史故事那么简单,它的作用更侧重于时刻串联着文昌人历史文化情怀的寄托。

当然,在自然和历史题材之外,还有现实题材。比如文昌韩家宅的壁画,就用色彩一笔一画地描绘出韩家人在泰国的发家史,并记录下这家人在当地的巨大产业。可见,

文昌的壁画是一部正在记录当下的活着的史册,正在时时刻刻记录着文昌人在海南岛、在国内,甚至是在东南亚各国枝繁叶茂的发展轨迹。

因为文昌壁画的普及,随着时间的沉淀,文昌当地也培养出一大批技艺精湛的文昌壁画师。他们,在文昌和海南靠着一流的本事,在墙壁挥笔描绘丹青。很多东南亚国家的文昌籍华人华侨,因为思慕故乡老屋中这一抹童年的亮色,便常常邀请文昌壁画师出国,为自己的房屋绘制壁画,让文昌壁画在海外依然绽放出绚烂的色彩。

文昌的壁画,犹如定格在墙壁上、屋檐下的屏风。壁上屏风抬头见,看见的是五颜六色的生活气息,也是多元合流的文化传承。从古到今,从岛内到国外,从自然到人文历史,无不在这墙壁的屏风上被勾、描、涂、摹……然后,在岁月中成为一段色彩斑驳的风流雅韵,停留在墙头,待每一个文昌人从记忆中像摄影一般,记取几帧画面,当做不朽的乡愁记忆。

关于文昌,有一个段子很流行:

海口是海南的海口,博鳌是亚洲的博鳌,三亚是世界的三亚,不过这些都弱爆了,因为文昌卫星发射中心,所以文昌是宇宙的文昌!

在艰苦的条件下,中国首个滨海发射基地——文昌卫星发射中心于

2009年9月开工,2014年10月竣工,2016年6月25日首次使用,就在那一天,我国载人航天工程为发射货运飞船而全新研制的长征七号运载火箭点火升空,发射圆满成功。

文昌的晚霞依旧那么惊艳,发射那天,天空神奇般地先后出现了彩虹和紫霞。这是一个诞生奇迹的地方,这里有亚洲最大的钢铁之门、中国单层最高的厂房、国内最高的桁架安装……这里同样也见证着——

一支穿云箭,千军万马来相见!

诗人王俊辉在他的

《飞天的梦想——写给文昌火箭冲天之际》

一诗中写道——

贴近心窝

中国人共同的梦想

冲向九天高歌

针灸嫦娥的乡愁

追寻屈大夫的天问

一轮海上升明月

一箭南海定风波

就是在这一年,中国发射的火箭数量首次超过俄罗斯。

此外,中国还完成了最长时间的载人飞行,并建成了世界上最大的射电望远镜。在未来的太空开发蓝图中,中国还计划将月球车送往月球的背面,并开始探索火星的征程……

以前说到文昌,总绕不过这里曾是宋庆龄、宋美龄的宋氏家族成长的地方。现在聊到文昌,谁又能绕得过文昌卫星发射中心呢?

想想不远的将来,中国发射自己的火箭、空间站,开启自己的载人登月航程,乃至于火星探测旅程,都将在文昌卫星发射中心完成。

“偃武修文,以文为昌”

这八个用来形容文昌的字,也将重新被定义。

可以预见,今后文昌的航天旅游也将逐步发展起来。

众所周知,海南的旅游资源十分丰富,集阳光、海水、沙滩、植被、海岛、风情、美食等于一体。就文昌而言,不仅有绵长的海岸线、辽阔的椰林、红树林等丰富的自然资源,同时有着“文化之乡”、“华侨之乡”、“将军之乡”等九乡之美誉。将天然旅游资源与航天题材旅游结合在一起,哪一天,当我们再次走进文昌,走近文昌卫星发射中心,一定会眼前一亮。

战国时期的著名浪漫主义诗人屈原,在他的《楚辞》之《天问》这首长诗中,曾有

“夜光何德,死则又育?厥利维何,而顾菟在腹?”

的诗句。

这是古人通过诗歌发问,对以月亮为代表的宇宙的一种文化意义上的向往。如今,中国人从

“

问天

”

跨越到

“

飞天

”

,令世人瞩目。

时间再回到2003年。

当那一年的

北京时间

10月15日9时,杨利伟乘由长征二号F火箭运载的神舟五号飞船首次进入太空,成为中国进入太空的第一人时,海南人尤其是文昌人可曾想过,自己的家乡会成为中国航空事业的重镇,成为中国人从“

问

天

”到“飞天”的征程中越飞越远、愈加骄傲的根据地?

不敢高声语,恐惊天上人——这是古人的心理,而今在文昌飞天的中国人可以骄傲的说:

火箭长啸,惊天又何妨!

◥ ◤点击“阅读原文”,直通UC头条之“良友微纪录”,看更多精彩酷炫短视频!