1

上影节期间,我收获了近年来最好的一次观影体验,没有之一。

诺大的美琪戏院千人厅,座无虚席,然而据说票价已经炒到了

2500

。

没有交头接耳,没有窃窃私语,没有手机灯光,没有嚼爆米花,观影过程中,有时候你甚至感觉不到身边有人存在,真的是百分百沉浸式的观影体验。

但到关键处,大家又会不约而同地会心一笑,到结尾处,大家又会对着缓缓浮现的字幕鼓掌致敬,像是在轻声问候那位电影背后的大师人物。

这部电影就是侯孝贤导演的

1998

年的作品——《海上花》。

2

说起这部电影,还是年轻的时候是在小荧幕上第一次看到(暴露年龄),彼时觉得美,也觉得闷,不是电影的故事沉闷,而是影片的氛围,似春末梅雨季节的那一份晦暗潮重,让人似梦似醒,沉溺于其中。

后来我才知道,《海上花》是改编自吴语小说《海上花列传》,现在更加流行的,是张爱玲翻译为国语的版本,但始终是不及原版吴语之神韵的。

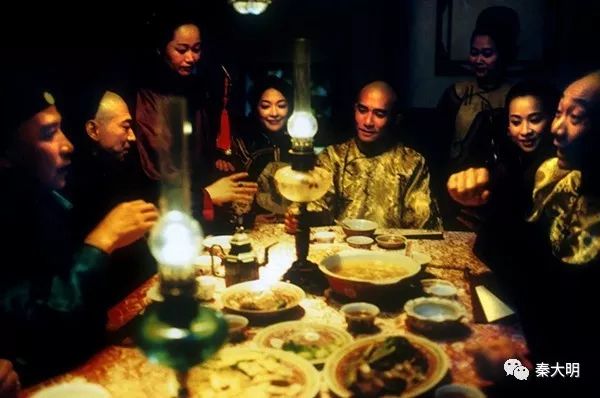

《海上花列传》是清末小说家韩庆邦所著,讲述的是上海租界一家高级妓院“长三书寓”中的故事。书中所述情节,一改传统文学中才子佳人的俗套思路,真实地描写了妓院中的迎来送往、主客博弈。

我很喜欢这种写法,妓院做的是生意,不外乎客人大撒金银,妓女各显手段,哪来这么多怀才不遇的书生,又哪来这么多孤芳自赏的才女,很多时候,见不得人的,才是人间。

要将这部小说改编成电影,是有难度的,它不是传统的平铺直叙、一波三折,而是在大量平淡的白描中暗藏玄机,读来直接明了,再读却是回味无穷。

《海上花》的成功,一半要归功于编剧朱天文,和侯孝贤合作多年的她,深知侯孝贤影像语言的需求,而其深厚的文学功力也足以理解了《海上花列传》的创作意图,找到了旧小说与新电影之间平衡,才改编出了这个删繁就简、大巧若拙的剧本。

把故事往俗里说,《海上花》无非是妓女们争男人、谋出路的故事,但往细里看,《海上花》中处处是用心之处,处处值得“阅读”。

3

作为吴语小说的改编电影,方言台词便是《海上花》第一样值得玩味的东西。

说实话,感觉《海上花》中演员们所操的上海话并不是那么地道、那么传神。

21

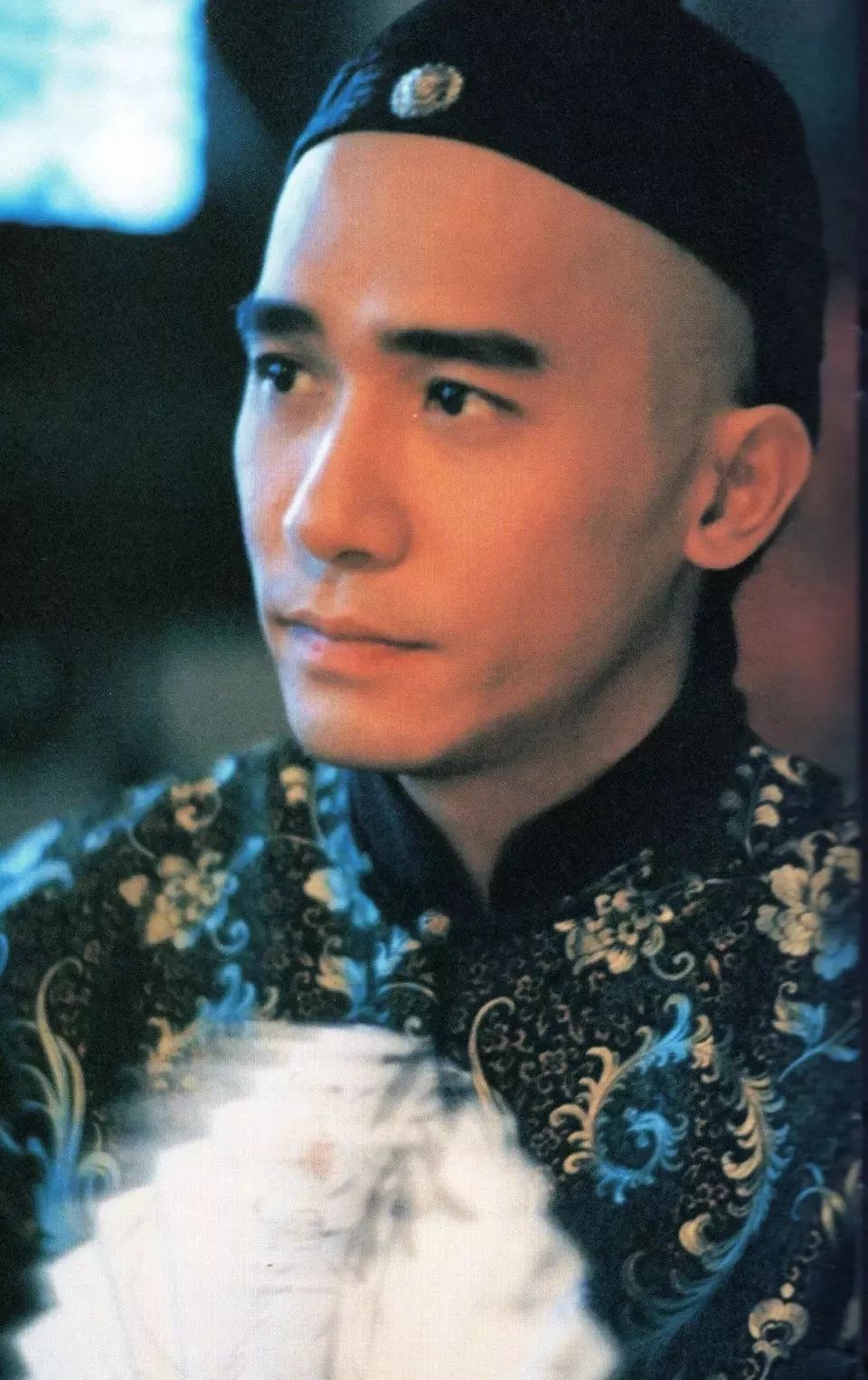

年前的梁朝伟自然是盛世容颜,你还会管他上海话正不正宗流不流利。

不过年轻的影帝可能也是知道自己的上海话不足以征服观众,所以在讲上海话台词的时候,多是稍显畏缩,吞吞吐吐,不敢高声语,这却恰恰符合了王莲生这个角色优柔寡断、隐忍克制的性格,也算得上“两短变一长”了。

另一个上海话不到位的是大美女李嘉欣,可说是比梁朝伟更加出戏的口音,有些话几乎就要以粤语结尾了,但她依然还是端起了架子,把黄翠凤这样一个颇具泼辣心计的倌人演得有板有眼。

黄翠凤是个妓院里的厉害人物,在丫头面前,她是当家作主的大姐头,批评数落自是不在话下;在老鸨面前,她是翅膀硬了的女儿,敢兵行险着,敢反客为主,客人老鸨两头欺瞒,满足了自己的利益最大化。

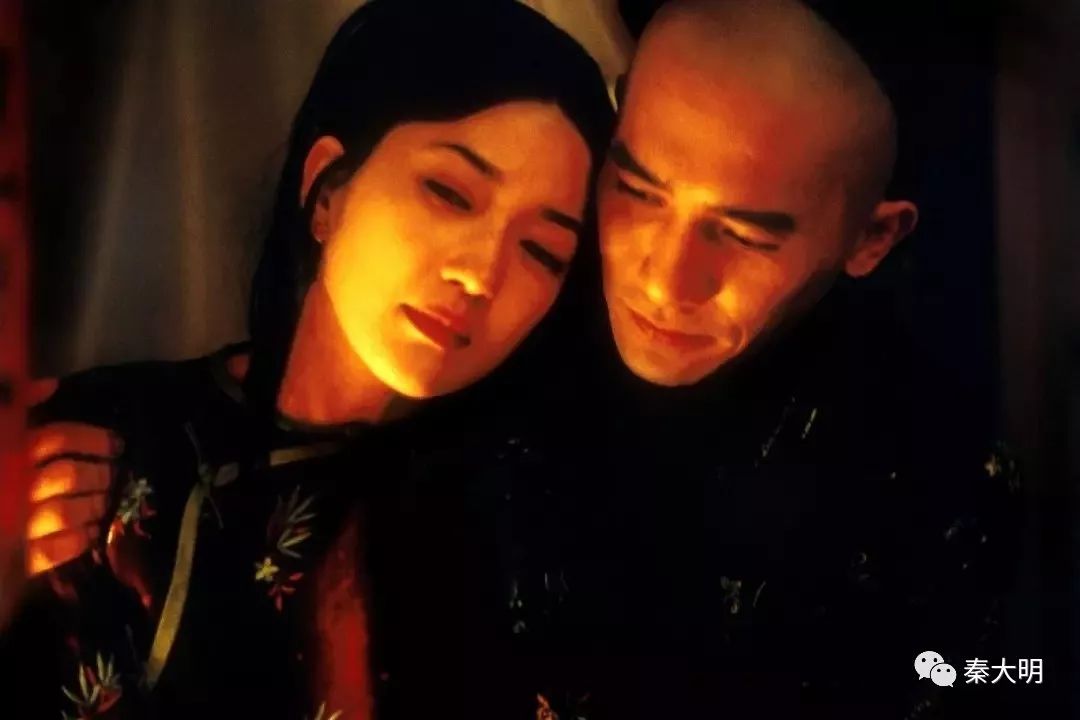

在香港演员中,将上海话讲得最像模像样的,应该是刘嘉玲了,片中的女性形象中,我也最爱她饰演的周双珠。

周双珠应该是片中所有的女人中最清醒的一个,多少青楼女子在争风吃醋和虚情假意中动辄生死,但周双珠却是一副看淡世情的冷静姿态。

她生意不好,却也不急功近利,言谈之间都是不温不火,遇事决断也都是淡然处之,在权力面前不卑不亢,在弱势面前宽怀包容。她不是天生的好人,而是人间的看客,早看透了这“长三书寓”中人的结局,不外乎就那么几种。

刘嘉玲在片中气定神闲的姿态,完美地演绎出了这样一位胸襟广阔的风尘奇女子,眉眼之间,已经隐隐可见如今频繁出演的大姐姿态了。

说完明星,还有不得不提的一个人,就是饰演洪善卿的罗戴而,我惊讶于我竟全然不认识这位极为老练的演员,他不仅说着一口最为地道的上海话,而且在于梁朝伟对白的时候,粤语竟然也是流利自然。

不光是语言的无缝切换,他在戏中的世俗姿态,绝对就是百年前上海富人阶级中那种到处都吃得开的“中间人”的感觉,他的一低头,一起立,一抬眼,一微笑,满满都是圆滑的人情味道。

4

不过,如果只是剧本好,演得好,还不足以说明《海上花》的独到之处,事实上侯孝贤对于自己作品的掌控力,可谓是深入到了每一个细枝末节。

他最近的导演作品,该是四年前的《刺客聂隐娘》。那时不少人赞誉该片中服化道华丽而考究,颇得晚唐神韵,但其实在二十年前的《海上花》中,侯孝贤对于服化道的要求,就已经严格到惊人的程度了。