笔名亚子,1953年生于山东曲阜,北师大研究生学历。自由作家,独立学者。著有《我是一个兵》《五十年谋杀》《拾麦女》《旱》《吉他手》《报社》《今夜与谁同眠》等长中短篇小说,历史纪实《孔府大劫难》等,另有散文、随笔、文学评论等散见于各报刊杂志。近期有微讲座《自我启蒙与救赎》系列。

——

有德的利己,即是利他

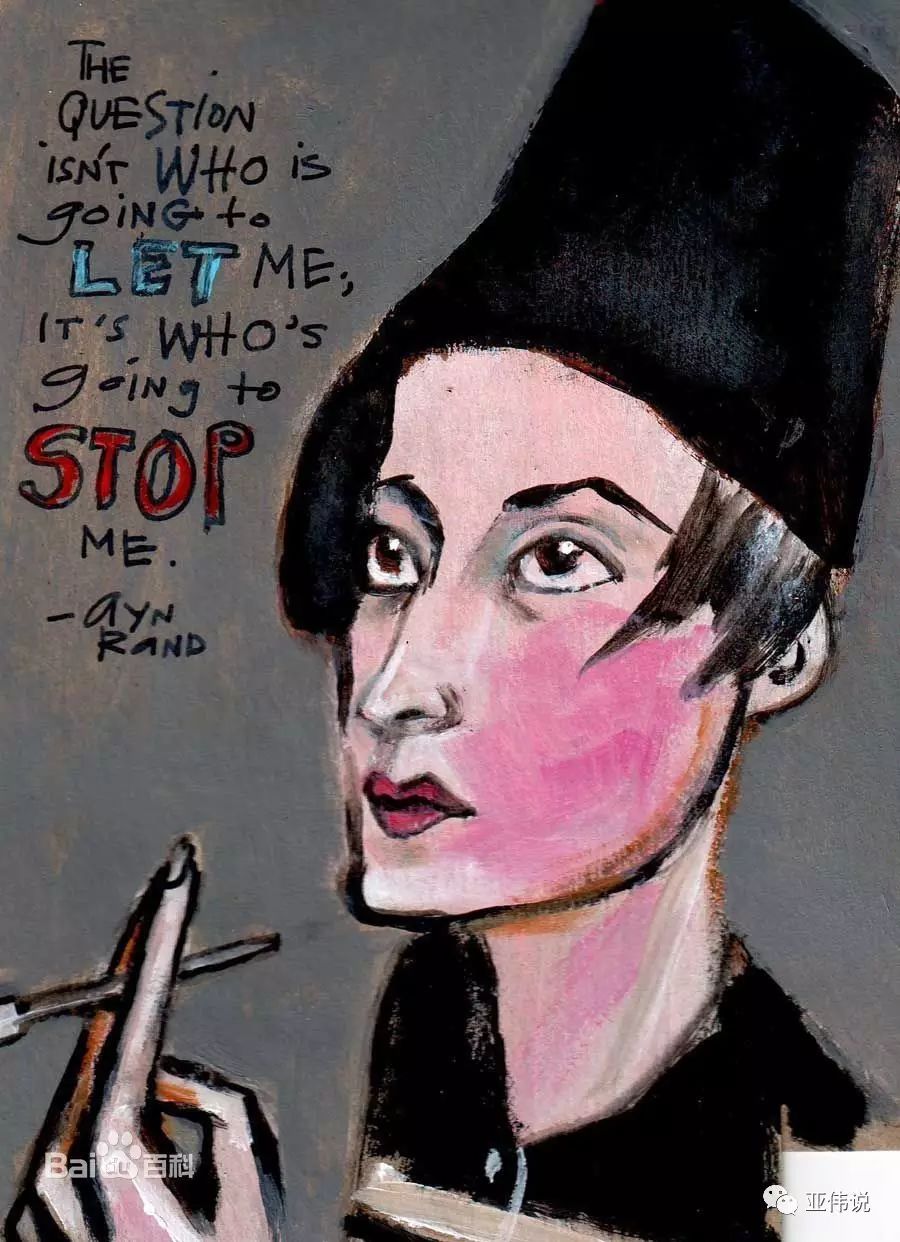

在我个人50岁之后这场长达十多年的价值观念转型中,美国人安.兰德的思想给了我很大帮助。她所宣扬的个人主义精神、理性利己主义,与我原来信奉的传统伦理道德形成了鲜明对照和尖锐冲突。

我先后读了《自私的德性》《客观主义认识论导论》《阿特拉斯耸耸肩》《源泉》。她的书没有拗口和深奥的专业知识障碍,逻辑关系也相对简单明了,比较适合我这样的有一定社会经历,但缺乏专业训练的人阅读。

阅读中我感觉到,她所说的,正是我所困惑的。

兰德女士指出:集体主义的道德观把自私等同于罪恶,在人们想象中唤起的是一个恶棍的形象,旨在让人能接受两种非人的信条:一、任何关心自己的利益的行为都是罪恶,不管这些利益是什么。二、自私的行为事实上只对他自己有利。

她对集体主义这种传统道德观的批评,常常让我有一种很会意的感觉。

想起自己小时候,每当接受诸如毫不利己专门利人,公而忘私,大公无私,舍己为人等等,这种道德训诫时,内心都会产生一种敌意。因为我清楚地知道,自己如果照样去做,很多时候也许会得到老师和父母的表扬,但在实际上除了付出自己时间精力或利益的损失,结果是一无所获。

反过来,如果我也希望别人像我做的那样,偶尔为我的利益牺牲一次他们自己,那么在大多数情况下,我只会获得痛苦。

这种虚假的道德对于双方的关系都是一种伤害,而不是彼此愉悦。

集体主义的道德观声称,为他人的利益而采取任何行动都是善的,为自己的利益而采取任何行动都是恶的。

于是,谁是行动的受益者就成为道德价值的唯一标准——如果你的出发点是为了个人利益,无论结果如何,都是可耻的。如果你的出发点是为了集体利益,那么无论结果如何都是值得赞扬肯定的。

我终于明白过来,所谓的“为人民服务”,原来是这样一个持续时间最长的出发点。正是在这些形形色色的理想价值的掩饰下,骇人听闻的道德败坏,长时期的不公,怪异的双重标准,以及无法解决的冲突和矛盾,以致大面积的体制性腐败的发生,成为现实中人与人之间关系和这个社会的特征。

在这种集体主义价值观的掩饰下,甚至那些为了名义上的公益和虚幻的理想社会进行抢劫,都成了有德的行为。

兰德批评道:利他主义不允许人自重自立,不允许人靠自己的努力,而必须靠牺牲自己来支撑其生活。

这意味着利他主义只允许人成为献祭的动物,和从献祭中获利的投机者,也就是成为受害者和寄生虫。它不允许人类彼此仁爱共存,它不允许公正存在。

于是人们发现在现实中,大多数人的生命都是这种愤世嫉俗和内疚的丑恶混合体。愤世嫉俗是因为,他们既不甘心实践也不接受利他主义道德;内疚是因为他们又不敢拒绝利他主义道德。

人格的纠结扭曲和虚伪也就这样产生。

兰德指出,要反抗如此具有毁灭性的罪恶,就不得不反抗其基本前提;要救赎人类和道德,就不得不重新建立“自私”的概念。

如何重建?兰德说,每个人应该关心自己的利益,这是道德生存的本质。

她特别强调:人必须受益于自己的道德行为。

兰德认为,某些人对另一些人所做的牺牲,行动者对非行动者所做的牺牲,道德对不道德所做的牺牲,都是由于行动者和受益者之间的分裂造成的,这是不公正的。

兰德的这些理念,促使我最终抛弃了原来持守的传统的道德理念,学习从一个相反的角度来理解什么是道德。

什么是道德?什么是伦理学?