魔宙所发的是半虚构写作的故事

「夜行者」系列是现代的都市传说

大多基于真实社会新闻而进行虚构的报道式写作

从而达到娱乐和警示的目的

很多人都知道“蓝鲸游戏”——源于俄罗斯的一个自杀游戏,参与者需要在50天内完成49个自残的“游戏”步骤,并在第50天时自杀。(出于谨慎,就不写这个游戏的具体步骤了)

听着很可笑,但在俄罗斯,已经有130名青少年因此自杀。

我对这款自杀游戏早有耳闻,但没想过这款游戏能传到中国,直到今年5月9日的时候,一条新闻引起了我的注意。

当时我正坐飞机从哈尔滨回北京,空姐拿了一摞法制晚报,问我需不需要,我闲着无聊,就拿了一份。

北京网信办着手清理蓝鲸游戏

翻了几下,我扫到一新闻,“北京查删“蓝鲸死亡游戏”内容,共清理1300余条。”

开始大力整治,说明这个死亡游戏已经造成实质性伤害了,我掏出手机查了一下——全国多地出现了“蓝鲸游戏”,光四川一省,就有52名青少年参与其中,其中二十多人自残,有的甚至已完成自杀行为。

四川有52名青少年参与了“蓝鲸游戏”

下了飞机,我给助手周庸打电话,让他开始搜集相关信息——如果找到参与过游戏的人聊一聊,就更好了,这是个能吸引眼球的选题,可以写篇特稿卖给媒体。

周庸说行:“徐哥你到北京了?”

我说到了,先回家歇一会儿,晚上见面聊。

晚上我俩约在首图附近的巴依老爷吃饭,点完菜,周庸扔给我一份资料:“知道你爱看纸质的,给你打印出来了。”

巴依老爷的架子肉

我接过来,里面是上半年国内关于蓝鲸自杀的资料和新闻,北京没发生过蓝鲸游戏自杀事件,只有一起疑似事件。

这起疑似事件发生在北京的一所大学里——有一个叫林汉荣的人发微博,吐槽自己的神经病室友。

他说自己的两个室友,每天早晨很早就走,经常缺课,和其他室友也没什么交流,然后两人的精神状态一直都不是很好。

让其他室友最受不了的是,前段时间,他俩闹钟设的特早,每天早上天没亮就响,然后俩人起来匆匆忙忙就出去了,林汉荣有次被吵醒时看了眼手机,才凌晨4点20。

前段时间,其他四个室友实在受不了,找他俩谈了下,问能不能早上让大家睡个好觉,结果这俩人直接搬出去住了,然后前一段他们得到消息,这两个人一个自杀,另一个失踪了。

同学们都纷纷猜测他俩是不是中邪了。

这件事表面看和“蓝鲸游戏”没什么关系,但这两个人闹钟的时间很奇怪,4点20——在“蓝鲸游戏”里,4点20是个很重要的时间,游戏步骤规定,每天早上4点20,都要起床看恐怖电影听恐怖音乐,或者自残。

蓝鲸游戏规定,每天早上4点20必须起床

而且这俩人一个自杀一个失踪,怎么想都和“蓝鲸游戏”有些关系。

我放下资料:“这条微博怎么找到的?”

周庸说不都你教的么:“先总结核心事件里的关键词,像“蓝鲸”、“4点20”这种,然后分别用内外网的搜素引擎、微博、微信,对这些关键词进行检索和组合检索。”

我点点头,说不错,学以致用:“联系这人了么?”

他说发私信了,对方还没回:“徐哥,要不是搜资料,我都想不到,这傻逼自杀游戏竟然有这么多人玩,你说他们是不是太naive了?”

我说不知道。

周庸忽然笑了:“徐哥,这自杀游戏你想玩都玩不了,早上4点20,你要么还没睡,要么刚睡没多久。”

我让他滚。

蓝鲸游戏创始人,现已被捕

5月10日下午,林汉荣联系周庸,说愿意聊聊这事,但最近学校课紧,只能跟学校边上聊。

周庸说可以,约了他今晚在他们学校东门的雕刻时光咖啡厅。

晚上六点,我俩到了雕刻时光咖啡厅,等了十几分钟,林汉荣到了,我和周庸站起身,和他握手,自我介绍了一下,说我们在做一个关于“蓝鲸游戏”的调研,他室友情况有些类似,问能不能提供更多的信息。

他先问我什么是“蓝鲸游戏”,我简单解释了一下,他点点头:“你这么一说,还真有点像!”

我问林汉荣,他那失踪的室友找到了么,他说没有:“自从蔡贺死后,许剑就没出现过,电话也打不通,人也找不到,但警方调查过后也没怀疑他,认定自杀了。”

周庸:“蔡贺是怎么死的?”

他说官方说法是吃安眠药:“但认尸的时候我们导员去了,他私下跟关系好的同学说,蔡贺手臂上有好多针眼,没准儿是吸毒致死。”

蔡贺手臂上,有许多针眼

这是个重要消息,我喝了口水:“在他们有反常行为前,你们这几个室友和他俩的关系怎么样?”

林汉荣摇摇头,说一直也不好:“许剑和蔡贺家里条件都不咋好,从大一开始,俩人就早出晚归的一起打工,不怎么在寝室,但那时候也没啥矛盾。”

又和他聊了一会儿,没什么有用的信息了,我问他知不知道俩人搬出去后,租住在哪儿。

他说知道:“蔡贺死了以后,他爸来收拾东西,导员叫我们几个室友去他住的地方帮忙,我当时进了那屋,想想蔡贺就死在这儿,虽然关系不好,但也挺伤心的。”

周庸拍拍他:“行了哥们,别感慨了,跟我说下地址。”

第二天上午,按照林汉荣告诉的地址,我和周庸开车去了南城大红门附近的辉煌小区,在附近找地方停下车,我俩进了小区,上了3栋的6楼。

蔡贺两人合租的,是一个四室的房子,除他俩外,还有两个租户——蔡贺服安眠药死亡,就是其中一人发现报的警。

敲了敲门,里面传出脚步声,然后门上的猫眼一黑,一个男人问我们找谁。

我们敲了门,里面传出一个男人的声音

周庸说找许剑,他说不认识:“不好意思啊,我前天刚搬进来,室友叫什么都不知道”。

我说那可坏了,许剑跟我说这还有空房,说等我们来了一起去找中介,结果现在人联系不上了:“这不折腾咱白跑一趟么,太tm不是人了。”

周庸在旁边捧哏,说是:“下次见丫非抽他不可。”

又敲了敲门,我说这样吧哥们,你们应该都是通过一个中介租的房:“不用开门,把中介号码给我行不?”

门后的男子犹豫一下,后告诉了我们一个电话。

下了楼,我俩给中介打电话,说想租房,那边说马上过来。

我和周庸回车里拿了两瓶水,又回到小区院里,我拧开水喝了一口:“你不觉得这房子有点不对么?”

周庸说卧槽:“是因为刚死过人么,徐哥你可别吓我啊!”

我说你TM想什么呢,我说这房子不对劲,是因为太远了。

周庸说不远啊:“还行啊,这不三环么?”

我摇摇头,说不是这事——许剑和蔡贺在海淀上大学,为什么要跑到大红门来租房子。

这儿离他们学校十多公里,还没有直达的地铁公交,很不方便回去上课:“一般大学生租房,都会租在学校附近,他俩租在这儿,是不是有什么别的目的?”

他俩租的房子,离学校实在太远了

正聊着,中介骑小电动车过来了,问我们合租还是整组。

我说合租就行,他点点头:“在这边租房是好选择,超市和医院都有好几个,饭店和便利店也多。”

假意跟着看了几个房,说都不满意,然后问他许剑和蔡贺租住的3栋楼还有房没。

中介说没有:“来的太不巧了,3栋最近本来空出了几间房,但这几天都租出去。”

周庸问他,前段时间为什么忽然空出来这么多房,中介想了一下,说就是集体到期了。

我说不对吧:“是因为死了人,其他人才搬走了吧。”

中介看了我一眼,问我们是真想租房子么?

我说不是:“我就想进那房子里看看。”

他骑上电动车,转头就要走,我说你可想好了:“现在那几个房间都租出去了,我要是告诉他们这房子刚死过人,你说他们会不会找你退租。”

这种摩托在中介里算是高配,一般都是电动自行车

中介不走了,问我想进那房子里看什么,我说死人那房间估计都收拾干净了,我就想看看许剑金的房间。

他问我谁是许剑,我说就是和自杀那哥们一起来租房那个。

中介说想起来了:“你说那人搬走了。”

周庸笑了,说你骗谁呢。

他说真没骗你们:“不信你们跟我回公司,我在系统里给你们看一下合同。”

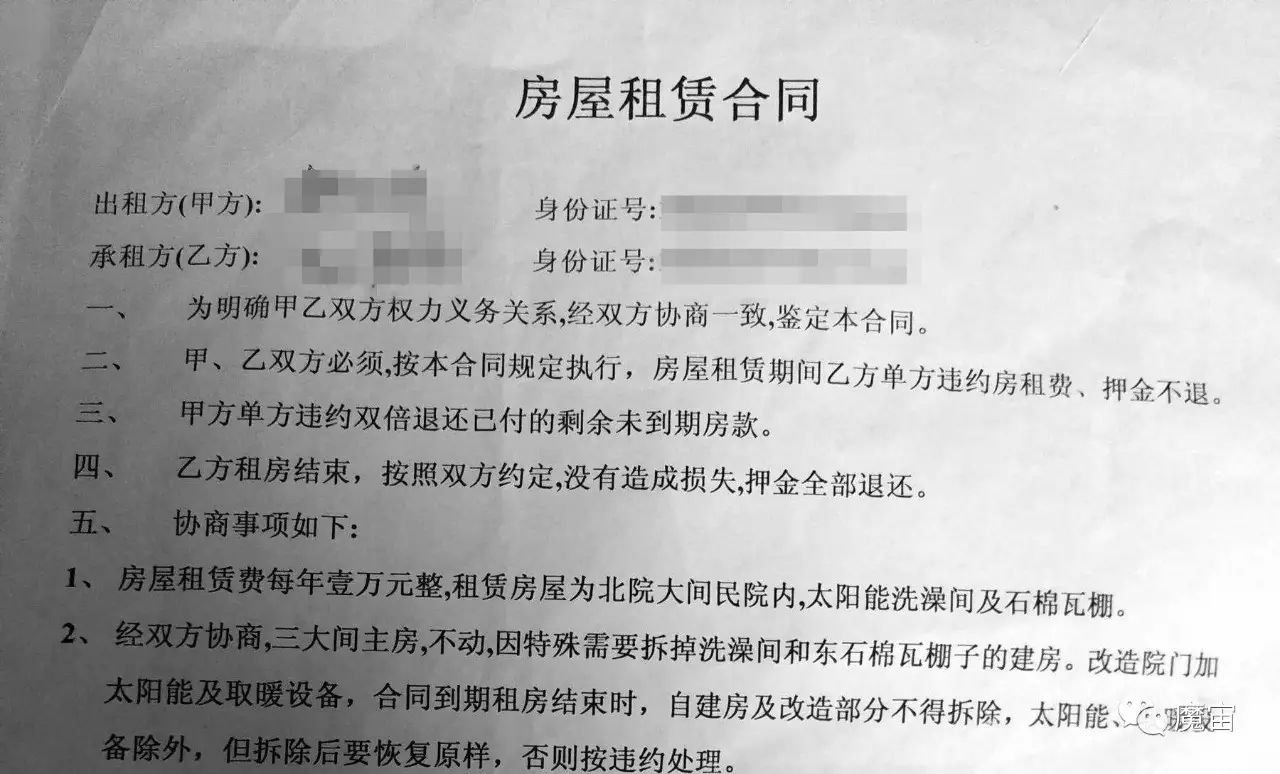

我俩跟着他去了小区边上的鸿光中介公司,他打开电脑,用中介公司的内网查到了许剑的租赁合同——5月3日,许剑就退租搬走了。

怪不得警察没怀疑许剑谋杀蔡贺,原来他在事情发生前两天就已经搬走了。

确定跟中介这儿得不到什么有用的消息后,我们离开了中介公司,临出门前,我听见那个中介小声骂了一句“CTMD”。

蔡贺的房屋租赁合同

我转身回去,他吓了一跳,问还有什么事。我说哥们你放心,不是你骂我的事,是我还有一事找你帮忙:“我知道你们和小区物业的关系不错,能不能让我看一下5月3日3栋楼的监控?”

中介犹豫了一下,说可能有点困难,我转身问周庸带没带现金,周庸说没有:“微信和支付宝行么?”

我说行,让他给中介转了一千块钱,说哥们,没拿死人的事威胁你,还给你打了钱,这事你要办不成,那你就太不仗义了。

他点点头说行吧,去小区外的便利店买了两条大云,带着我们去物业。

等他把烟送出去后,我们被允许观看了5月3日的监控——许剑搬家时,走的是地下车库,包括蔡贺在内,有三个人帮他搬了东西。

他们把许剑的物品都放在了一辆金杯上,然后许剑和另两个人上车,蔡贺和他们挥手作别。

搬家的面包车

面包车身上印有58搬家的字样,我反复看了几遍,记下了车牌。

出门后,我在58上搜索车牌,找到了司机电话。

我让周庸给司机打过去,约他过来搬家,周庸很疑惑:“徐哥,不是和这个许剑没什么关系么,咱还接着找他干嘛?”

我说有三点:

1 这个哥们和自杀那蔡贺关系最好,而且一直在一起,如果蔡贺真是参加了蓝鲸游戏,他一定知道

2 这哥们本身也很反常,失踪这么久不去学校,连跟老师说一声都不说

3 我总觉得他们搬到离学校这么远的地方,一定有什么用意,得问这个许剑才知道

周庸点点头,说明白了。

搬家师傅到了以后,周庸回车里取了现金,塞了五百块钱给他,让他帮忙回忆一下那次搬家搬到了哪儿。

司机是个东北人,说不用回忆了:“那次印象太深了,地方成的“嘎咕”(非常另类、特别)了”。

按照搬家师傅给的地址,我们开车到了这个“嘎咕”的地方——南苑机场附近的一个垃圾站。

许剑搬家到的地方,是一个垃圾站

周庸到这儿都懵了,捂着鼻子:“徐哥,咱是不是被骗了,哪有人往垃圾场搬家?”

我说不能啊:“我看了他那天接的单子,确实是到这儿,向阳路6号。”

跟垃圾站旁边研究了半天,确定周围没有住宅之类的地方,我俩来到垃圾站的小楼边敲了敲,一个穿黑T恤的姑娘打开门,屋内一股闷臭的味道扑面而来,丝毫不亚于旁边的垃圾山。

周庸看人开了门,出于礼貌放开了捂嘴的手,结果差点没被这股味道击倒。

姑娘问我俩什么事,我说找许剑,她说没有:“你找错了。”

周庸说不能啊:“他给我们的就这地址啊。”

姑娘有点不耐烦了:“这儿就住我们一家三口,你知道我知道?”

我俩不信邪,又躲车里等了半天一夜,除了几台运送垃圾的车外,这地方根本就没人来。

除了来往的垃圾车,我和周庸蹲点一无所获

这条线索断掉了,第二天,回家补了一觉后,我下午想吃皮皮虾,于是和周庸约好,五点在百子湾的蒸汽海鲜见面,一起吃饭。

点了皮皮虾、帝王蟹,我和周庸相对而坐,等菜上齐了,他和我碰了一杯:“徐哥,现在线索断了,咱怎么办啊?”

我说只能追另一条线索了,之前蔡贺的室友不是说,他爸来把遗物都收拾走了么,咱可以联系他爸,从他的遗物里找找线索。

第二天上午,我们拜托林汉荣帮忙联系了他们这届的导员,约在学校图书馆门口见面,一起散了个步,对他晓之以理,动之以情,给他看了我从物业那拍的许剑搬家的录像,并说出了三个看法。

1 许剑还在失踪中,我已经有线索了,很可能找到他

2 这个线索需要蔡贺家人的帮助

3 如果许剑一直失踪,甚至出事,学校和导员本身容易承担责任,所以我找到他对大家都好

导员被我说服了,把蔡贺父亲的电话给了我,我谢过他,然后忽然想起一事:“辨认蔡贺尸体那天,是您去的对吧?”

他说是,我问他蔡贺的手臂上除了针眼,有没有用刀刻的蓝鲸。

导员一愣,说没有:“他当时穿的是个短袖,要有我肯定看见了。”

我皱了皱眉——有点不对,“蓝鲸游戏”的第一步,就是使用匕首在自己的手臂上刻蓝鲸,没这一步,游戏就不算开始。

参加蓝鲸游戏第一步,就是用匕首在胳膊上刺出蓝鲸

之前我一直以为蔡贺是因为蓝鲸游戏自杀,现在又有些动摇了,没有刻蓝鲸,每天却又在蓝鲸游戏规定的4点20起床,我需要更多的线索。

打给蔡贺的父亲,我说自己是个记者,正在找蔡贺自杀的原因,问他能不能让我看看蔡贺的遗物。

他考虑了一下:“我儿子有可能是他杀么?”

我说我也不确定,警方应该不会瞎说:“自杀的可能性比较大,但是,很可能是被别人诱导自杀的。”

他问我诱导别人自杀算犯罪么,我说算:“只要确定了有教唆别人自杀的行为,就算犯罪。”

蔡贺的父亲说行,那你来吧,我家在河北隆化县阿拉营村,89号,到了找不到给我打电话。

我和周庸开车从望京西出京,走京承高速开往河北,5个小时后,在张隆线下道,到了阿拉营村。

找到蔡贺家的平房,和他父亲聊了几句,进了蔡贺的房间——他家真的很穷,蔡贺的房间只有四五平大小,放着一张单人床,一个写字台基本就堆满了。

蔡父从床底下拽出一个大的编织袋,说这就是他在北京收拾回来的,蔡贺的遗物。

蔡父从床下拽出了一个类似这样的编织袋

我问他有手机么,他说有:“没在这里,手机我单放起来了”。说完他拉开了写字台的抽屉,从里面拿出一台小米。

手机是关着的,我开机,然后发现需要密码。

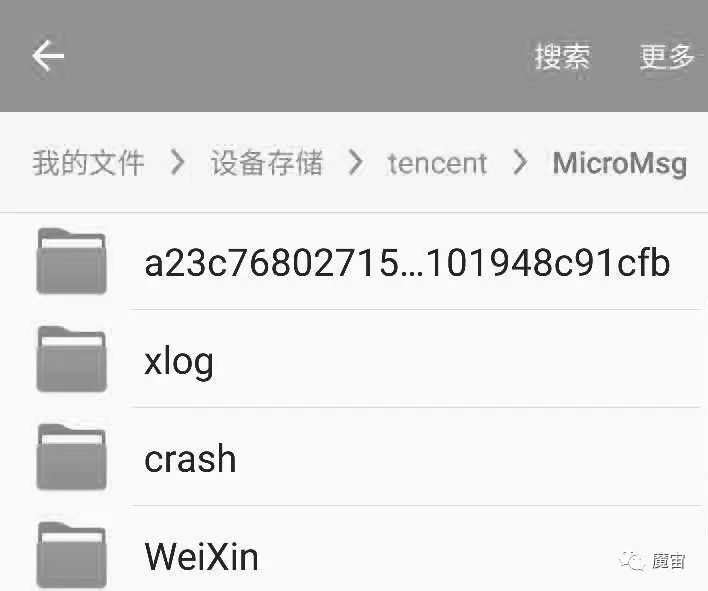

让周庸去车里取出电脑,插上蔡贺的手机,把\tencent\MicroMsg里面的文件都复制粘贴到了电脑里——所有的微信聊天内容都保存在这个文件夹里。

安卓系统的微信聊天记录,都保存在这个文件夹里

告诉周庸检查蔡贺的聊天记录,我跟旁边翻编织袋里的遗物,看是否有什么线索,他看了一会儿,忽然“啊”一声。

我说你干嘛呢:“大惊小怪的,人家现在正经历丧子之痛,你跟人家里喊这么大声,好么?”

周庸嘿嘿一笑,说我不是激动么:“徐哥,我发现了蓝鲸游戏群的痕迹。”

“我跟蔡贺的微信里,发现一个叫“全军出击420叫醒我”的群”。

接过电脑,我翻了一下聊天记录,说周庸你是不是傻:“这TM就是一个游戏群,不是自杀群,下次能不能搞明白再喊。”

周庸看了一眼:“擦,还真是,那起这jb名干嘛!”

没想到这个420群,只是个游戏群

我从编织袋里翻出一个恩施牌三唑仑片的药瓶。

这时蔡父洗了两个苹果,站在门口,告诉我蔡贺就是吃这个自杀的,我仔细看了下这瓶药,觉得有点不对——药瓶上贴的纸,印刷质量特别差,连防伪标志都不清晰,感觉特山寨。

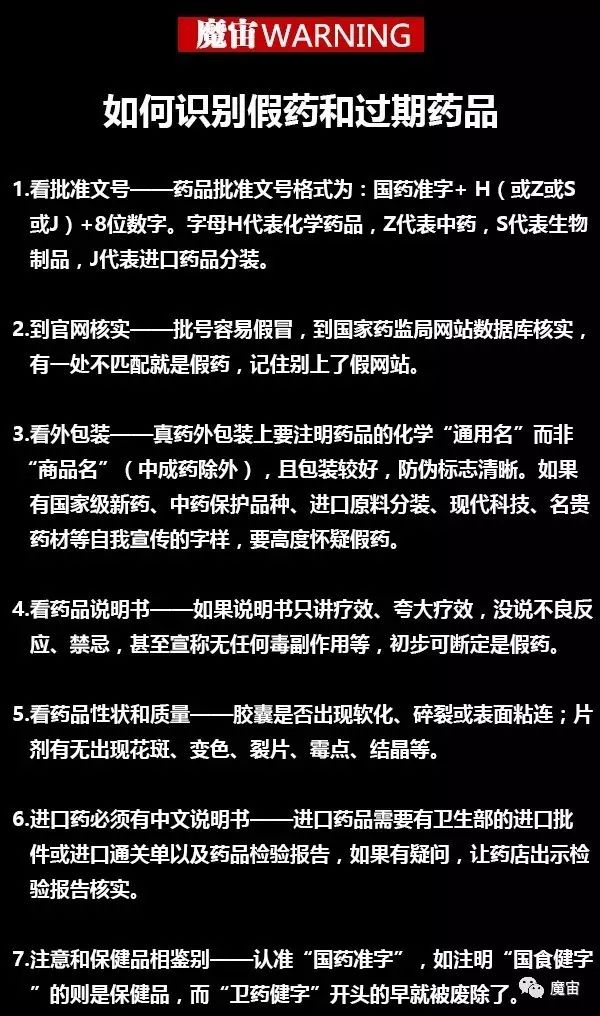

我上药监局的官网上查了一下药品名称和准字号,发现根本没有这个药——这是一瓶假药,但药效却是真的,因为蔡贺就是吃它死的。

这时周庸说卧槽:“徐哥你快来看,这回是真发现东西了。”

我走过去翻看,周庸找到了许剑和蔡贺的聊天,在两人的聊天记录里,有大量关于嫖娼的讨论,几乎每天都讨论一下,昨晚谁嫖的妞儿好看,还会互发偷拍的图片和小视频。

周庸:“擦,徐哥,他们家庭条件不是都一般么,哪儿来的这么多钱天天嫖娼?”

我摇摇头,接着看他俩的聊天记录——他们经常去嫖的,是一家叫悦华天享的按摩房,大概位置应该在北京南站附近,因为俩人发微信时总说去南站嗨皮。

许剑和蔡贺的聊天记录,令我和周庸感到恶心

周庸奇怪:“徐哥,蔡贺这么喜欢嫖,不至于抑郁自杀吧?”

我说不知道,现在关键要找到许剑,找到他,很多问题都能有答案。

周庸点点头:“咋找啊?”

我告诉他,去按摩房找。

晚上十点,我和周庸开车到了北京南站,停下车,步行绕着南站幸福路街转了一大圈,就是没看到有按摩房,找了两个多小时,周庸特不耐烦:“徐哥,是不是扫黄被打掉了?”

告诉周庸要有点耐心时,我们旁边经过两个姑娘,穿着吊带裙,一身香气,我闻了几下,说走:“跟着她们,咱就能找到按摩房。”

周庸问我为什么,我说因为她俩是失足妇女。

他说卧槽:“徐哥,怎么分辨出来的,难道你原来经常嫖?”

我说嫖你大爷:“上次和刘松之吃饭,他不是讲了一个警察抓嫖的经验么?”

刘松之在参与抓嫖时,总觉得失足妇女身上有一种特殊的味道,和其他女性不一样。

他向所里的老警察请教,老警察告诉他,这不是错觉——失足妇女因为工作需要,下半身经常是湿的,为了舒适和防止湿疹之类的病,她们会往下体处扑爽身粉,所以她们身上总是有一股爽身粉的味道。

周庸说懂了:“她俩身上有爽身粉的味道,也不代表是小姐啊,说不定人家只是爱用爽身粉而已。”

我说也对,但先跟上试试看吧。

老警察说,很多失足妇女身上都有一种爽身粉的味道

我说你小点声。

跟着这两个“疑似失足妇女”,我们到了一个没有牌子的地下室,她俩敲了敲门,说了几句话,开门进去的瞬间,我看见里面点着粉灯,但因为门帘太厚,从外边什么也看不出来——这看起来是家只接熟客的鸡店。

一般这种场所,都有几个监控摄像,用来防备警察——我和周庸不敢离的太近,怕被发现,只能把车停到街道拐角,坐在车里抽烟,远远的看着。

凌晨一点,十几个人勾肩搭背的到了这条街上,从我们的车边经过,周庸拍了拍我:“徐哥,你看那是不是许剑。”

我拿出手机,找到林汉荣发给我的照片,对比了一下——那人就是许剑。

不到凌晨两点,这群人出来,用打车软件叫了三台别克GL8,许剑上了第二辆来的车,我和周庸开车跟上——再次到了南苑机场附近的垃圾站。

垃圾站的楼门敞开着,三台GL8都到了这里,一帮男人叫叫嚷嚷的下了车,全进了楼里。

他们进了垃圾堆后面的楼里

这时我终于想起,上次和周庸来的时候,楼里那股熟悉的闷臭是什么——正是一群男人在一起时,总有几个人不洗脚的味道,和我大学时每次回到男生宿舍楼的味道一模一样。

我和周庸把这些都拍了下来,看着他们进了门,周庸点上根大庄园:“徐哥,接下来怎么办?”

我说等下过去看看,这帮人究竟在干嘛,总不至于是一起嫖完娼后来这边聚餐吧。

这次出门忘带驱狗器了,幸亏垃圾站没养狗,要不然我俩今晚就没法行动了。

我和周庸摸到这栋小楼的后面——除了正面外,侧方和后方都没有大窗,我们离着两百米左右,用望远镜往小窗里看。

在一间类似车间的屋子里,有八个工人在搅拌面粉一样的白色粉末,他们不断向池子里倒进大包小包的白色粉末,然后搅拌。

几个工人在搅拌白色的粉末物

周庸转头看我:“卧槽,徐哥,不会是海洛因吧!”

我说不能吧,先别说国家管的这么严,搞到这么多海洛因所需要的人力财力无法想象——就算是海洛因,也没必要搅拌啊!

他们干了半个晚上,凌晨五点多时,他们停止干活,脱下工作服,关了灯,出了“车间”的门,紧接着,二楼的灯亮了起来——看来他们应该住在二楼。

周庸看着我:“徐哥,今天还冒险么?”

我说冒:“他们干了几个小时的活,估计累坏了,再等二十分钟我们就上。”

五点三十多,我用铁丝打开了垃圾站的楼门,里面一片寂静,我俩轻手轻脚,向着车间的方向走去。

走到车间,慢慢推开门,我俩打开手电,第一眼看到的就是那一大堆“白粉”。

我走过去抓了一把,仔细的看了看,没那么白,稍微有些泛黄——绝对不是海洛因,我捻了一点点放进嘴里,黏的且微甜,应该是某种淀粉,配上微黄的颜色,应该是玉米淀粉。

周庸在旁边看着我都懵了:“徐哥,可不能吸毒啊!”

我说吸你大爷:“这TM是玉米淀粉!”

我尝出了是玉米淀粉

和这间车间相连的,还有另一个没窗户的车间,里面都是一些包装盒以及成盒的药品,我从中间找到了一个特别熟悉的瓶子,蔡贺用来自杀的,恩施牌三唑仑片。

这个车间干净一些,回到自己的车间,看到工头办公室门开着,就偷偷溜了进去,桌上有一份合同,我翻了翻,是委托印刷厂仿冒壮阳药药瓶、标签、包装盒的合同。

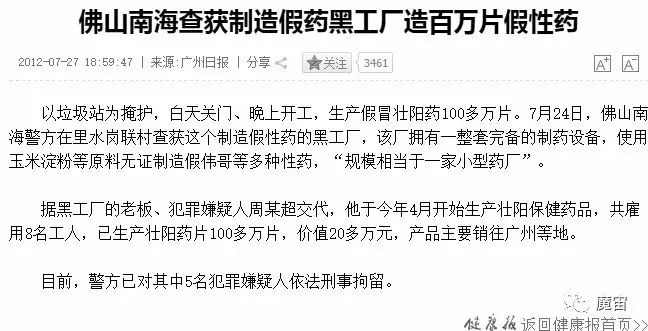

这是家制造假药的黑工厂——我曾经看过这样的新闻,以垃圾站为掩护,白天关门、晚上开工,生产假冒壮阳药,和其他伪造药品,但那是在广东,没想到在北京也会出现这种“药厂”。

广东发生过类似的事情

拍照留下证据,我和周庸悄悄退了出去,在车里睡了一会儿,第二天上午十一点,我和周庸敲门,又是上次那说不认识许剑的姑娘开门。

我说找许剑,她特别不耐烦:“上次不是告诉你找错了没这人么,你烦不烦,我报警了啊!”

拿出手机,给她看昨晚许剑进屋时我拍的照片:“太好了,你要不报,我就报警了。”

周庸说徐哥别和他们磨叽了:“咱直接报警得了,我去后窗户守着,到时候直接让警察去屋里逮他,丫欠钱还不还有理了?”

姑娘犹豫了一下,说你们等会,我进屋看看他在没在。

两分钟后,许剑走出门:“你们谁啊,咱认识么,我什么时候欠你们钱?”

周庸笑了:“哥们,不说欠钱,你也不出来啊!”

我直接进入主题:“你和蔡贺是好朋友吧,知道他是怎么死的么?”

他说知道,自杀,蔡贺有抑郁症。

我问他怎么知道蔡贺有抑郁症,他看了我一眼:“你谁啊,我凭什么跟你说?”

把昨晚顺来的恩施牌三唑仑片扔给他,我说蔡贺就是吃这个死的,这是款假药,唯一的生产商就是这家垃圾站:“你在这儿工作,是他好朋友,他自杀是不是和你有关系?”

三唑仑片是最强效的安眠药

许剑老实了,说没有,蔡贺那都是抑郁症造成的。

问他有证据证明蔡贺是抑郁症么,他说有:“我们之前在天诚医院报名参加试药,因为服用了一种男性避孕药的试药实验,导致蔡贺得了抑郁症。”

“我们当时签了人体试药合同,你去天诚医院一查就知道了”。

我点了点头,药品人体试验,通常分为四期:一期试验的目标人群是健康人,二期三期为适应症患者,第四期是药物批准上市之后更大面积的临床观察。

一期的实验是最危险的,因为完全不知道会有什么副作用。

在试药圈流传着一个试药危险性公式,钱数÷天数=药物危险性,我问许剑,那个男性避孕药的实验,给多少钱,许剑说五天一万五——正常的试药,一天也就几百块,看来他们的那次试药相当危险。

我上网查了一下相关新闻,国外确实有因服用男性避孕药抑郁的先例,而据许剑说,那次试药完成后,有好几个熟悉的药友都抑郁了。

美国的男性避孕药实验时,也产生了会抑郁的副作用

美国的男性避孕药实验时,也产生了会抑郁的副作用

在问许剑问题的时候,有许多事情,我都搞清了。

他俩那段时间四点二十起床,是因为签了合同,每天要早起去医院参加试药,后来搬到大红门,也是因为附近有几家经常试药的医院,根本就没什么蓝鲸游戏,都是试药抑郁造成的。

周庸想了想:“所以,你们伤害身体试药赚的钱,都用来嫖娼了?”

许剑说没有,那是免费的——属于工作附赠。

周庸说卧槽:“什么工作这么屌。”

许剑说就是我现在的工作——他现在的工作,就是我和周庸昨晚看到的那样,本着“吃不死人”的原则,把西地那非粉末和玉米淀粉混在一起,装入胶囊,或压制成药片,假装伟哥卖。

为了验证每批假壮阳药都能有些功效,不至于毫无作用,太假被人举报,每次生产出来,这些工人都需要自己试药,证明药物确实有效——去按摩店的费用全由工厂报销。

我实在想象不到,嫖娼报销是怎样的情景

蔡贺和许剑找试药的工作找到了这家,想到福利这么好,许剑就一直干了下去,并且搬到了工厂的集体宿舍,可蔡贺因为抑郁,干了一段时间就不干了,也没搬过来。

回到家后,我让周庸打电话,就黑工厂的事情报了警,警方很快打掉了这个黑药厂,深入调查后发现,他们不仅生产假药,还购买过期药,把日期修改,重新售卖。

一些假药做成的昂贵的处方药,如“美罗华”、“赫赛汀”、“特罗凯”,在市场上可以卖到上万元甚至几万元。

5月13日,我和周庸在熊猫精酿喝酒,聊起了这事。

周庸问我,中国因为抑郁自杀的人多么,我说还挺多的——我跟《半月谈》上看过一篇文章,说中国每年得20多万人因为重度抑郁自杀:“上吊、割腕、卧轨,怎么死的都有,特别触目惊心。”

周庸点点头:“那像蔡贺这种吃安眠药自杀的,还属于没什么痛苦的。”

我说放屁,这是个误区:“吃安眠药自杀非常痛苦,在吞食安眠药后的48小时内,人不仅睡不着,还会出现胃痉挛、腹痛、口吐白沫等症状,总五脏六腑,翻江倒海,哪儿哪儿都疼,很多吃安眠药自杀的人,都因为忍不住痛苦而打了120,然后再遭受一遍洗胃的痛苦。”

吃安眠药自杀,是很痛苦的——任何自杀行为都很痛苦

他说卧槽,太吓人了:“可不能自杀啊。”

我说是,没什么比生命更重要。

那天和周庸喝完酒回家,我心血来潮,导出了从蔡贺手机里备份的文件,把他的微信和qq聊天记录挨个看过去——然后我很快醒了酒。

我发现自己犯了一个错误,自杀群都是在qq上,很少有在微信上的——我当时检查蔡贺的手机时,忘了这一点,只看了微信记录。

在蔡贺的手机上,我发现了一个非蓝鲸的自杀群——蔡贺在群里分享了一个故事,他的一个好朋友,利用自己的嫖娼的视频威胁他给钱,如果不给,他会把这些发给蔡贺的父母、老师和同学。

自己忍受不了了,想要“彻底离开”。

蔡贺加入的求死群

我忽然想起了蔡贺和许剑互发的嫖娼小视频,许剑从来只拍失足妇女,自己没露过脸。

你们的打赏欲太强

长按扫描下方二维码

我保证分周庸一半

世界从未如此神秘

▬▬▬▬▬ ● ▬▬▬▬▬

We Promise

We Are Original

本文属于虚构,文中图片视频均来自网络,与内容无关。

未经授权 禁止转载