编译 | 杜净译(简单心理认证·心理咨询师)

对公众而言,埃里克·埃里克森(Erik Erikson)是杰出的精神分析学家,是心理咨询界的领军人物,但对于埃里克森的女儿而言,

他无法扮演好一个“完美父亲”的角色,也比世人想象的更脆弱。

今天这篇文章,摘录自埃里克·埃里克森的女儿苏·埃里克森(Sue Erikson)的回忆录。

笼罩在父亲盛名下的女儿

我对名声的关注始于我青春期的早期,当时我的父亲埃里克·埃里克森的第一本书《童年与社会》(Childhood and Society,1950年)出版后,突然成名——在我看来是相当突然的。

在大多数社会和职业聚会上,父亲成了引人注目的中心,人们排着队与之交谈。

在父亲面前,他们变得像个孩子:

活泼、急切、恭敬,急于获得他的兴趣和认可。

对于一个学者来说,父亲拥有了一种罕见的东西——

成为一个经常在街上或餐馆里被人认出的公众人物,而且经常有人向他要签名。

朋友们和崇拜者似乎都想把我的父亲理想化,试图从他身上看到一个比自己更重要、更强大的人。人们会问我:“他到底是什么样的人?”

我知道他们想要证实自己的幻想,而不是关于一个真实的人的诚实答案。或者,在第一次得知他是我的父亲时,有人会说:“真的吗?我可以摸摸你吗?”

在我的青春期,甚至在我成年后,我父亲的名声以矛盾而深刻的方式笼罩着我。

作为埃里克·埃里克森的女儿,有时是一种巨大的骄傲,但更多的时候,它压倒了我脆弱的自我意识,我感觉自己渺小,挫败甚至麻痹。

当我与我父亲的联系方式被透露给一个我刚认识的人或陌生人时,我发现自己有时真的在发抖,好像他的名声对我在这个世界上的个人意义感构成威胁。

于是,我开始尝试理解人类心理中与名声相关的情感,希望以此来削弱它对我的巨大影响。讽刺的是,当我接受培训,

成为一名精神分析家后,

我才开始理解这种令人困惑的现象。

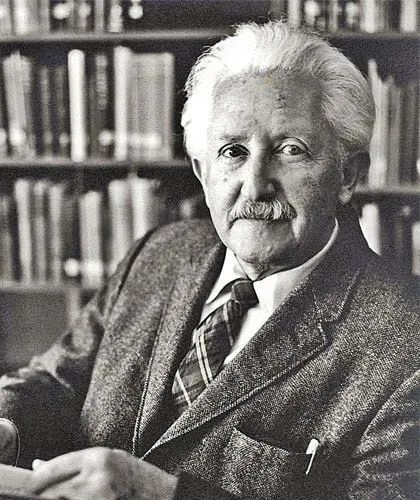

我的父亲是一个高大的人,一头令人印象深刻的白发,这使他看起来与众不同,很有威严。他有一双亲切的眼睛和一张温柔的脸。随着他名气的增长,他获得了一种比生命更重要的社会光环,一种特殊的自信气息,

这滋养了人们对他的幻想,并让他觉得自己像人们认为的那样有智慧和自在。

埃里克森

旧时

照片 图/HubPages

埃里克森

旧时

照片 图/HubPages

埃里克森的另一面:脆弱、“无能”

、缺乏安全感

尽管他作为分析家和作家有着卓越的才能,并且有着巨大的魅力,但他是一个缺乏安全感的人,

他的朋友、分析师玛格丽特·布伦曼·吉布森(Margaret Brenman-Gibson,1997年)在的回忆中描述他“非常脆弱”。

在我青春期时,有一次当我和父亲单独在一起,我因为

一段少年恋情的结束,而

突然哭了起来。我至今仍记得他脸上的惊恐和悲伤的表情——

惊恐,是因为在家庭的背景下,他觉得自己不是一个有能力安抚和安慰我的成年人。

图/《父女情》

这些是养育者的重要功能,而他总是指望我的母亲,在他眼里,母亲是家庭中力量和智慧的最终来源,真正的治愈者,所有实际和个人问题的解决者。

我突然流泪让我们俩都感到惊讶的同时,他无法安慰我,这使得我们俩都很痛苦。但让人特别失望和困惑的是,父亲的名声,特别是他作为父亲的理想化形象让我们两个人都产生了幻想:

他应该是一个完美的父亲,而我应该是人们期望一个完美父亲所拥有的理想女儿。

我们都被他的公众形象所带来的特殊性的幻觉所吸引。结果,失联的体验让我们都感到更深的缺陷和羞愧。当我们在公众场合时,我们经常试图表现得好像我们感受到了那种特殊的联系。

我有一封父亲在20世纪60年代初写给我弟弟乔恩(Jon)的信,承认在我们还是孩子的时候,他与我们的交往很少。他写道,“

我把太多事情(而且一直都是)交给妈妈,这......与我的移民身份有关。她知道这个国家的一切,从一美元的价值到美国儿童的需求。

而我真心地认为,我对你没有什么用处。”

这是关于他作为父亲的真实感受的感人陈述,诚实地承认了我从他身上感受到的。但是,除了因为他是这个国家的移民之外,还有更多的事情。

我认为他在来到美国之前就已经感受到了这种不足感,并且从他们在维也纳的第一次见面开始,就给我母亲赋予了这种权威(我母亲是加拿大人,在美国生活了很多年)。

当我的父母从维也纳移民到美国时,他再也没有从精神分析或任何其他形式的心理治疗中寻求情绪的缓解,或澄清他的感受。

我认为这反映了他对了解自己的深深恐惧,这使他对自己最亲密的关系和最深的痛苦的来源的理解长期受到限制。

我寻求他的安慰的那个时刻说明了我与我著名的父亲关系的困境。那次,我一时被公众形象所诱惑,并要求得到一些我知道(也一直知道)他无法给予的东西——尽管他很想做到。

在我看来,这给他带来的痛苦比我青春期的痛苦要大得多,我为提醒他的不足感而感到后怕。我也再次经历了困惑,这位因理解和帮助人们(尤其是儿童和青少年)而闻名,并以如此深刻的洞察力写下他们的精神分析学家,被我青春期的需求吓到了。

如果他被我的需求吓倒了,那说明我是什么?

我加倍努力保护他,不让他感受到我的任何需求,避免使他脸上出现那种痛苦的表情(并保护自己不受这种遭遇在我身上引起的羞耻感的影响),而且在他的余生中我一直这样做。

我如何调和我对这个情感脆弱的男人(他对自己和我的感受了解甚少,而且对两者都感到恐惧)的体验,对这个敢于挑战伟大的西格蒙德·弗洛伊德的权威、敢于修正弗洛伊德关于人性的一些基本假设的知识先驱形象的体验?我怎样才能调和父亲的形象呢?

追求名声的本质:自恋与“假自我”的发展

在公共领域,他是情感方面的权威,他的听众从他那里得到情感的滋养和保证。在我终生努力协调和我父亲人格中两个看似不相干方面的过程中,我觉得我理解了关于名声本质的一些普遍现象。

在名人的公共形象和私人之间的关系中,本来就存在着一个深刻的悖论。公众形象是一个

真实的

人的反面。准确地说,

公众形象反映了个人最渴望成为的东西,它代表了一个理想的自我。

许多研究自恋的分析师(Heinz Kohut,Andrew P. Morrison,Helen Block Lewis,Alice Miller等等)都提出,自恋(或自大)本质上是对羞耻的一种防御——

羞耻被定义为一种自我有严重缺陷或不足的感觉。感到羞耻就是体验到自我的渺小、虚弱、无足轻重、无力和有缺陷,感觉自己不够好。

埃里克森

旧时

照片 图/Medium

我想正是这种不足的感觉促使我父亲寻求名声,从幼年时期开始,我就意识到,他获得认可的动力是无比强大的。

他做任何工作以外的事情都是因为其他人——特别是我的母亲的坚持。

家里的朋友们学会了幽默以待他从野餐或聚会上消失的行为,以便找到一个安静的地方,让他可以阅读或写作。他的聪明才智与压倒性的成就需求结合在一起。我猜想,伟大才能的充分实现总是受到这种强烈需求的推动。

迪安·基思·西蒙顿在他的《伟大》(1994年)一书中提出,“事实上,正是对工作的狂热关注使人类各个领域的最伟大人物脱颖而出。”

那么,这种动力的来源究竟是什么呢?

我认为,来自一种早期的羞耻感体验,自我意识如此不堪一击,以至于成为一个非凡的人似乎是抵御羞耻感的唯一途径。

当一个人感到自己的缺陷如此之深,以至于他或她无法想象自己能融入人类社会时,一种解决办法就是想象自己能超越人类社会。这就是自恋者对羞耻感的解决办法:

如果我因为我是谁而不可爱,我就不得不让人们因为我的能力而钦佩我——如此一来,我将确保我永远不会被抛弃或感到孤独。

一些早期的儿童经历很可能会引起压倒性的个人耻辱感。对于超级成就者来说,常见的一种情况是被父母一方或双方遗弃,或遭受到了严酷的情感拒绝,这让孩子感到自己有很大的缺陷和不被爱。

我父亲从来不了解他的父亲,甚至不知道他的父亲是谁。在我看来,最悲哀的事情之一是,他的母亲一生都拒绝告诉他这个最重要的人的身份。

她所说的理由是,她曾向那个男人保证,她永远不会泄露这一信息。

但她的解释表达了对别人愿望的关注,而不是对我父亲——她的儿子——渴望真相的需求的关注。

她在丈夫去世后也不愿意告诉他,这对他来说是一种痛苦的背叛。

我父亲应对这种情感创伤的方式再次说明了羞耻感和对夸大的自我形象的需求之间的联系。我父亲一生都在幻想,他的父亲可能是丹麦皇室的一员。我认为具有启示意义的是,

我父亲在他父亲可能是贵族出身的想法中找到了很多安慰,因此,被抛弃的父母被转化为骄傲的来源。

痛苦的事实是,我父亲的父亲从未努力去了解他——如果,他知道他儿子的存在的话。我父亲成名的动力,至少部分是为了在广泛的范围内赢得他无法从父亲那里获得关注和钦佩。他可能甚至有过这样的幻想:他的名气会让他引起这个难以触及的人的注意。

这种童年经历很容易让人相信(部分是有意识的,部分是无意识的),为了确保重要他人的爱和忠诚,被拒绝的孩子必须成为或做一些非常特别的事情。

成为一个特别的人——有魅力、有才华(音乐上、艺术上、智力上、政治上)——成为拼命追求情感滋养的工具。这似乎是唯一可靠的方式来获得关心和爱护。

用温尼科特(1965)的话说,

儿童对父母情感要求的过度适应导致了“假自我”的发展,它满足了母亲的期望和需要,但却阻止了儿童对自己的情感反应的适应。

我父亲的母亲认为他很有天赋,并为他明显的智力感到自豪。

她未婚先孕,被孩子的父亲抛弃,在怀孕期间背井离乡。

在20世纪初,这是一个孤独而令人忌惮的处境。她不仅需要我父亲的情感安慰,还需要他帮助她恢复受损的自尊。

她是一个知识分子,也是一个狂热的读者,并与他分享了这种热情。她从小就鼓励他追求知识。

因此,我父亲从小就被训练得否认自己的感受,因为他那情感枯竭、情绪低落的母亲无法对他感同身受。但他学会了用自己的智力与她沟通,与她产生共鸣,满足她的需求。

有毒的“自我价值感”

当父母的自我价值感取决于孩子的成就时,这就加强了孩子的信念,即只有TA的特殊能力可以保证TA获得那些对TA很重要的人的爱。并且,这些才能才是寻求与他人联系的强大资本。

但事实是,自我的安全感永远不稳定。