后台收

到这样的留言:

“我儿子今年刚刚上学,去的第一周就被同班同学挠破了脸颊。后来每天他放学,我们就会盯着问,今天有没有被欺负?

也不知道是不是心理作用,我感觉孩子真的越来越胆小,对学校不那么感兴趣了”

这则留言让我想到了一个心理学观点在教育上的运用

:

比马龙效应。

美国心理学家Rosenthal曾经做过一个实验,在一所小学随机选取了一群学生做评估,然后她点名圈出了一部分学生,告诉老师,这些学生能力更强更有潜力。

但其实,这些学生都是她随机抽取的,根本没有所谓依靠评估成绩这个说法。但她的专业性让老师们都信服,这些学生就是最有潜力的一群孩子。

之后就发生了一个特别有意思的现象,那些被Rosenthal随机点名的学生,真的就变成了那所小学里最拔尖的孩子。这个就是比马龙效应在教学上的验证。

所谓“比马龙效应”其实指的就是,

事先预期什么,事后将得到些什么;自己的行为将验证自己的预言,这样的一个自验现象。

心理学家和教育学者对这个效应的解释是,

教师和家长对孩子的预期,会潜意识影响他们对孩子的态度,态度会影响孩子自尊自信的水平,从而就让孩子自我验证了这些期望。

一直被认为“太小不争容易被欺负”,孩子就真的变成逆来顺受的老实人;

一直被认为“不好好吃饭的孩子”,孩子就真的非常挑食;

一直被认为是“调皮捣蛋的孩子”,就真的成为班里最差的学生。

一旦对孩子预期形成后,我们的言行和态度都是有意无意在强化这个信息,

过度的保护、过度的关注、过度的管教,这些都会让我们自己和孩子都过度关注这件事本身

,从而孩子也会越来越确定自己就是这样的。

而过程中父母老师的态度也让孩子感受到

“不被接纳、不被爱、不被认可”

。于是这就

形成了

他们的自我预期,从而就会影响努力动机。

“我反正就是这样的,我努力了也改变不了”;“反正有爸妈保护我,我也不需要变得勇敢”。

而孩子的不改变又会进一步强化老师家长的预期,“我就说,这个孩子改不好”,从而他们出于关切会进一步去“督促批评教育保护”,这就进入了一个

“坏/笨孩子”的循环。

而与之形成鲜明对比的,就是

“好/聪明孩子”的循环:

父母老师重视我,我也自己重视自己。他们提供了机会给我并且对我的表现大力称赞,那我就要更好地发挥自己的主观能动性,在这些被重视的领域里

做的更好、学的更多。

这就是典型的良性循环:

“人重视我,我自重;人爱我,我自爱”。

为人父母的初心都是希望孩子好,希望孩子越来越好。但经常的,我们的思维会局限于“提高这个不好的,孩子才会越来越好”。于是,我们就不自觉地进入了“比马龙效应”的怪圈。

这并不是说对于孩子的问题坐视不理,更加不是一味的“成功教育”,但这提醒我们要用一个

全局观的眼光去看待孩

子的问

题,

不因为某件事不好而全盘否定孩子,更要去真正思考孩子行为背后的动机。

可以担心孩子学习专注力不够、学业成绩不好,但请先去了解一下孩子,他的优势是什么,哪些科目会感兴趣,先帮助孩子体验成功的喜悦。

这也提醒我们要

用发展的眼光看待孩子的问题

,特别是学龄前的孩子,发展没定性,他们有无限的可能性,不要把某个单次发生的事件变成了“孩子就是这样的人”。

可以担心孩子在幼儿园被欺负,教会孩子一些社交技巧,多问问孩子,幼儿园发生了哪些好玩的事情,孩子喜欢做什么,和谁玩?让孩子学会保护自己,这样的方式给予孩子的力量远远更大。

孩子不是拼图,不是缺了这块填上,拼图整体水准就好了。孩子更像一部精密运行的轮轴,也许你看到的是轮子A不转了,你花尽力气去帮助孩子搬动轮子A,效果根本就不好。

但也许我们只要给给上下的轮子加一点点油,反而可以让孩子用自己的力量推动这个不转的轮子。

没有了解的教育,只能隔靴搔痒;

没有爱的教育,只能浅尝则止;没有接纳的教育,只能一次又一次验证比马龙效应!

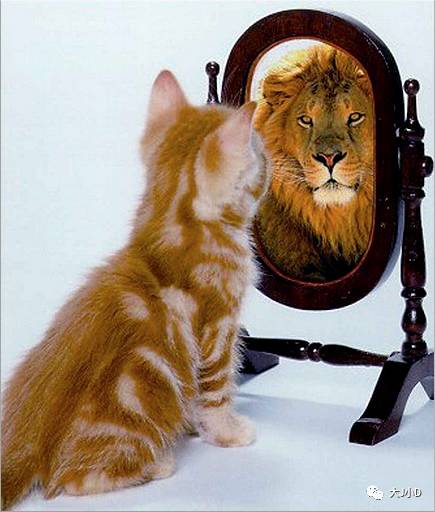

每个孩子天生都是雄狮,但却最终被我们养成了小猫。要相信,“心想事成、心诚则灵”,教育孩子上真的有这样的说法!