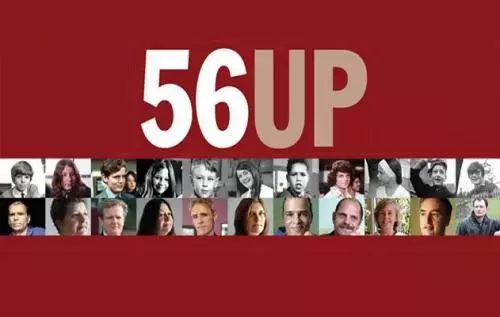

有部英国记录片叫做《人生七年》,从1964年开始,一直持续到2013年。

纪录片的主角是20名来自不同阶层背景的英国7岁孩子,影片记录了他们每隔七年的生活学习状态、未来的展望、对异性的看法、对其他成员的看法、对节目的看法等等问题。

(推荐大家去看纪录片《人生七年》)

听说每7年人体内的细胞就会全部更新一次,那么是不是每过七年,我们就可以成为一个完全不一样的,新的自己呢?

假如人可以活80岁,这一生不过11个“7年”,你觉得哪一个”七年”最重要呢?

有人说是

“14岁到21岁”

有人说是

“21岁到28岁”

,在我看来,确切地说,是

“18岁到25岁”

。

这是人生中非常尴尬而复杂的年龄段——纵使年龄上已经成年,但却不具备完全的独立能力,就算脱离了青春期,也没资格成年期。

既不能厚着脸皮以“孩子”自称,又没有底气作为一个真正的“大人”。

正在经历着22岁的我,目前正经历着这个“痛苦的七年”,虽然才过一半,已经感慨万千:

18到25岁真是一个难过的年龄段,我说的这个“难过”不仅是“sad”,还有“hard”。

前一个“难过”在于没有拥有和野心匹配的能力,不甘心作为芸芸众生里的某某。

后一个“难过”在于站在十字路口不知何去何从,却被人催着做出一个又一个自己还没有想明白就必须决定的决定。

前段时间看到有人发了一条这样的朋友圈:

大概是这样的,时间到了此刻仿佛变得混乱起来,所有的难过大概也因此而来。

我们自身的混乱,周围同龄人的混乱:

高考结束之后,再没有人给你倒计时,也没有人为你部署战略。你没有了压力却也丧失了动力,脱离了依靠却没有新的依靠,丢掉原有的方向却没有新的方向。

你忽然一下子,就不知道自己要考多少分,成为什么样的人了。

在高考大潮里齐头并进的同学们步速不再整齐划一,有的人如黑马般冲出重围,有的人却好像停滞在了某个年纪,仿佛再也没有什么长进。

大家都变得异常地焦虑和敏感,因为变化太突然了,变化的节奏太快了。

我们完全没有适应要如何在有限的时间里,完成众多人生命题——学业、事业、婚恋...

18岁到25岁应该被认为是人生中的某一个特殊的时期,是一个经历探索、变化,对未来有重大影响却并不自知的年岁。

后青春期的敏感更为致命,后青春期的疼痛更让人措手不及。

心理学家keniston是这样形容这个阶段的:“在这个阶段的年轻人身上,始终存在着一种“自我和社会之间的张力”以及“对于被完全社会化的拒绝”

(引用自公众号know yourself)。

有人说所谓的年轻,就是18岁-23岁,可年轻有时候又像个巨大的负担,这样平凡无奇的我啊,配不上这样的盛名。

不知道你会不会有这样的感觉——人生从18岁拿到大学录取通知书那一刻开始节奏忽然加快。

你和所有同龄人一样按部就班地毕业,进入大学,大学毕业,进入社会,刚开始还是缓步而来,不知不觉已经开始小跑,当你发现所有人都在或明或暗地较劲儿时,你已经撒开了奔跑,并疲惫的气喘吁吁。

我们常常感到累,感到迷茫,感到挫败和失望,都是因为人生中大部分重要的命题过于集中和浓缩,关乎一生的话题,却需要在短短七年里亟待解决。

在我们生命力和热情最强盛的年纪里,需要面对的大部分抉择,都直指未来十几年甚至几十年的走向。

常常有人说:

“你明明这么年轻,拥有无限的可能,为什么总是开心不起来呢?”

你想开心啊,但你害怕眼前开心过了,之后会是漫长的失落。

矛盾的是,让我们犹豫踟蹰的恰恰就是“无限的可能性”——我到底要去哪里?我到底要做什么?年轻的时候只想要万全之策,举棋不定却不知倒计时已开始五四三二一零。

越关乎人生的重要决定,却给我们越短的时间去考虑。

只要是对自己的人生有期待的人,都会紧张吧。

所以大家扛不了压,又害怕没有压力,比起生命中的重,我们更害怕这几年虚度过去,会为未来增负。

在我20岁的时候,我曾写过一篇《我今年20出头,觉得自己忙、茫、盲》,当我越往后走,发现mang并不能概括所有,还有“hun”。

二十五岁之后的生活,如果过不好,大概就是“混”、“昏”、“婚”了吧。

朝九晚五混日子、被生活搅得头昏脑胀、甚至在家人的催促下草草结婚。

匆匆忙忙,跌跌撞撞。

这段时间在看导演贾樟柯的电影手记,其中有一篇序是陈丹青先生写的,他提到贾樟柯在一次采访里说:

“我在荒败的小城里混日子时,有很多机会沦落,有很多机会变成坏孩子,有很多机会毁了自己。”

那时候的他如果没有无意中看到陈凯歌的《黄土地》,如果没有励志做一名导演,如果没有坚持三年考上导北电文学系。可能他会成为一个无所事事的小混混。

陈丹青先生感叹于他的诚实,也唏嘘于自己的知青岁月里有太多沦丧和破罐破摔的机会。

现在有很多年轻人总在问:

“谁能救救我们?”

陈丹青回答

:“永远不要等着谁来救我们。每个人应该自己救自己。从小救自己。”

“什么叫做自己救自己呢?以我的理解,就是忠实于自己的感觉,认真做每一件事,不要烦,不要放弃,不要敷衍。”

哪怕只是写文章时标点符号弄清楚,不要有错别字——这就是我所谓的自己救自己。我们都得一步一步救自己。

“我靠的是一笔一笔地画画,贾樟柯靠的是一寸一寸的胶片。”