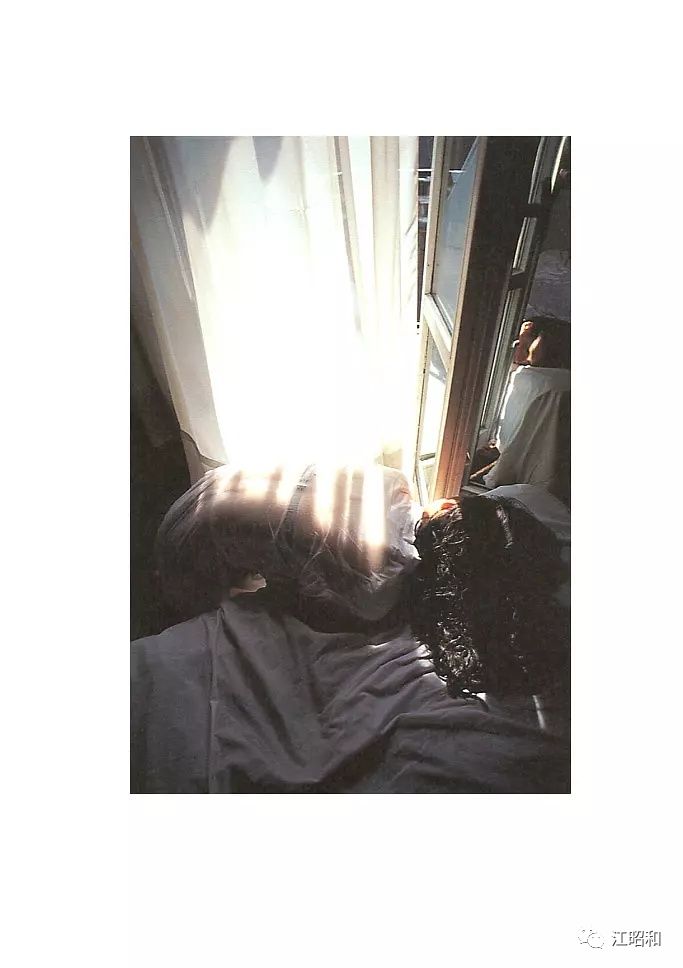

车窗外的阳光,胡天胡地地那般照着,像是拥有融化一整个世界的野心,而蓬勃生长的月季,夹竹桃,红得招摇,红得堂皇,红得利落干脆,红得让人只觉得低下头去,因为无地自容。

树影斑驳,男男女女轻装上阵。

那年纪轻轻,唇红齿白的,终究不是我。

那一笑无畏,一爱无悔的,终究不是我。

那站在此岸情窦初开,或站在彼岸看破红尘的,终究不是我。

我是海里的一朵浪,浮浮沉沉间,错觉一生已是上一章。

怎么一霎眼,人间已是飞絮弥漫的夏天。

梁清在这样清清白白的天气里,居然一呼一吸,一颦一蹙都是恍惚,想来是还忘不掉那个男人的缘故。

想念一个人,像是身无分文流浪狂奔,明明捉襟见肘,还总觉得好过故步自封,麻木不仁。

她只是无限地纳罕,夜里睡不安稳,打小是多梦的体质,梦得天昏地暗,梦得奇形怪状,字字句句写下来,合该是又一部《浮士德》,然而他从来是稀客。

全然应了古诗里的话,

而今因病魂颠倒,唯梦闲人不梦君

。

她只好神经兮兮地翻身起床,又不能无事可做,否则轻易便觉得时乖命蹇,不如一了百了活得干净。

于是走去客厅寻打火机,幽幽地回房间蹲下身点起细细檀香来,那滋味不是不浓烈的,让人晕眩,此刻却也成了安慰,仿佛是空茫茫的世界里忽然寻觅到了一点零星的微光。

绝望的人是可怖的,什么都足以让她零落成泥,什么又都足以让她死而复生。

过后回想她才恍然领悟,那是张爱玲小说里的意境,《倾城之恋》里的,白流苏如愿以偿之后,那是一个欢欢喜喜的结局,虽然一贯地,欢欢喜喜里透露着丝丝朝不保夕的苍凉。

那曾经让她沉迷的,化进了她的骨血里,虽然她久已不提张爱玲,甚至刻意忘记。

像对待一篇奇情小说那样去写作,是失之东隅,收之桑榆的,但像一篇奇情小说去恋爱,或者说得宽泛一点,去生活,那是令人诚惶诚恐,险象环生的。

她不是白流苏,那个男人又何德何能堪称范柳原。

她像爱一个偶像般爱慕他,起心动念处就注定马失前蹄的。

点了一根又一根,点了四根,到第三根的时候心里趔趄一阵,怕明朝未燃尽家人看到嫌晦气。

她是一个顶顶小心翼翼的人,活在这世间,总是如履薄冰的样子,也不知单单是她这样,还是人人都不得不如此。

男人总闭口不言地抵触她这一点。

谁不想轻轻爽爽,快快乐乐,她何尝不是,真真心心谈一场恋爱,也不过是对现世还有所期盼的两个人,决定结成阵营,同仇敌忾,让日子容易打发。

拥抱,亲吻,交媾,分离,都是对平庸流年的绝望反击。

她不这样想。

女人,从亚当夏娃那个世代起,女人她总有自己的念头。她要离开男人,不仅仅是身,更是意,是灵魂,她要为自己筹谋和打算,我指的是,暂时地,偶尔地,有间断地。

她喜欢暗暗琢磨他的所思所想,喜欢偶尔地,制造一点涟漪,当作感情调剂,简而言之浪漫,男人不这样想。

男人觉得她不安现状,无理取闹。

他说,我颇有点大男子主义,所以喜欢的,是那种温柔娴静的,懂事听话的女人,那种太干练精明,气势汹汹的,避之唯恐不及。

男人脆弱的,一点就燃,一击即中的自尊心。

她不知该为自己两者都不是而遗憾,又或者是庆幸。更多的是悲哀,两头都不沾边,仿佛任他揉圆搓扁。

“喜欢白玫瑰啊?”

“什么?”

“读过张爱玲吗?”

答案是否定。

理所当然,他这样的男人,读的是《菊与刀》,怎么舍得掏空心思对着张爱玲顾影自怜。

“张爱玲说啊,每个男人一生中,总会遇到这样两个女人,至少两个,一个白玫瑰,一个红玫瑰。娶了白玫瑰,久而久之,她就成了衣服上的一粒饭粘子,红玫瑰是心头的朱砂痣。娶了红玫瑰,白玫瑰成了窗前的白月光,红玫瑰就是墙上的一抹蚊子血。”

他的回应清淡,不置可否。

“你的脑袋瓜子就这点大,哪里记住这些密密麻麻。”

避重就轻,避而不谈。梁清心底叹息。

过了良久,他才幽幽世故地说:

“哪里就分得那么清楚。白玫瑰也不见得不妖冶,红玫瑰未必没有她的贞洁之处。一切,都不过是当时当地。”

这次换她噤若寒蝉。

房间里,仿佛渐冷,他说,看你出汗,空调温度开得低了。

他的好处总是这样,润物细无声,丝丝入扣,严丝合缝,她乐在其中,却也心怀忐忑,总觉一切太好的东西,背后都蕴藏着危险。

他躺在她身畔,像亘古绵延的山川,问她失去处子之身的那晚,跟一个怎样的男人。

她凝望着房间里似乎触手可及的昏暗,仿佛对着某个被岁月漂白淹没的身影说,流了很多血。

“一个怎样的男人呢?”

“一个和你不一样的男人。”

“哪里不一样?”

他比你年轻,比你稚嫩,比你放肆,比你冒失,比你先出场。

当然,这是她放在心里翻涌的话,怎么能说出口来。