前段时间,电商平台纷纷推出“送礼物”功能,试图借助社交传播和消费创新掀起新的购物热潮。

然而,这一功能上线后却遭遇了诸多问题:从发货延迟、退换货困难到隐私保护不足,消费者的体验并不理想。

本文将深入剖析“送礼物”功能背后的乱象,探讨为何这一看似便捷的功能未能赢得市场青睐,以及电商平台在推广过程中忽视了哪些关键的消费心理和文化因素。

———— / BEGIN / ————

2025年,第一个迅速“爆冷”的功能,大概是“送礼物”。

自去年12月微信小店打响第一枪、开启“送礼物”功能,抖音、淘宝、京东、美团等电商平台无一不是跟风而至,紧锣密鼓推出了送礼功能。

从圣诞节到跨年夜,再到春节,似乎都在给这个功能“乘风”走红的机会。然而,一片押注声后,却并未激起太大的水花。

尽管有数据显示,春节期间微信蓝包书籍品类送礼订单环比增长超10000%,亦有微信小店两天销售额近百万元,但打开各大社交媒体,或许能看到更为真实的一面:有人好奇一试,却发现售后问题难解;有人只为“薅羊毛”,自己送礼给自己;而更多人,囿于博大精深的送礼文化,并不会选择这样的送礼方式。

十年前,微信曾靠着“红包”在支付领域杀出了一条血路,而这一次,微信“蓝包”掀起的风潮似乎仅停留于厂商之间。

送礼变成“花钱买教训”

“一定不要用微信小店送礼物功能”

“千万别点淘宝送礼按钮”

“避雷送礼物功能”

……

或许各大电商平台都没料到,“送礼”功能上线近三个月以来,在社交媒体上的相关反馈里,最常见的关键词是“避雷”和“劝退”。

元旦节前,抱着试一试的心态,网友“鱼鱼”用了一下微信小店的送礼物功能,给朋友送了一盒巧克力,“相当于发个元旦小红包。”

但让鱼鱼没想到的是,这场送礼变成了给自己添堵。

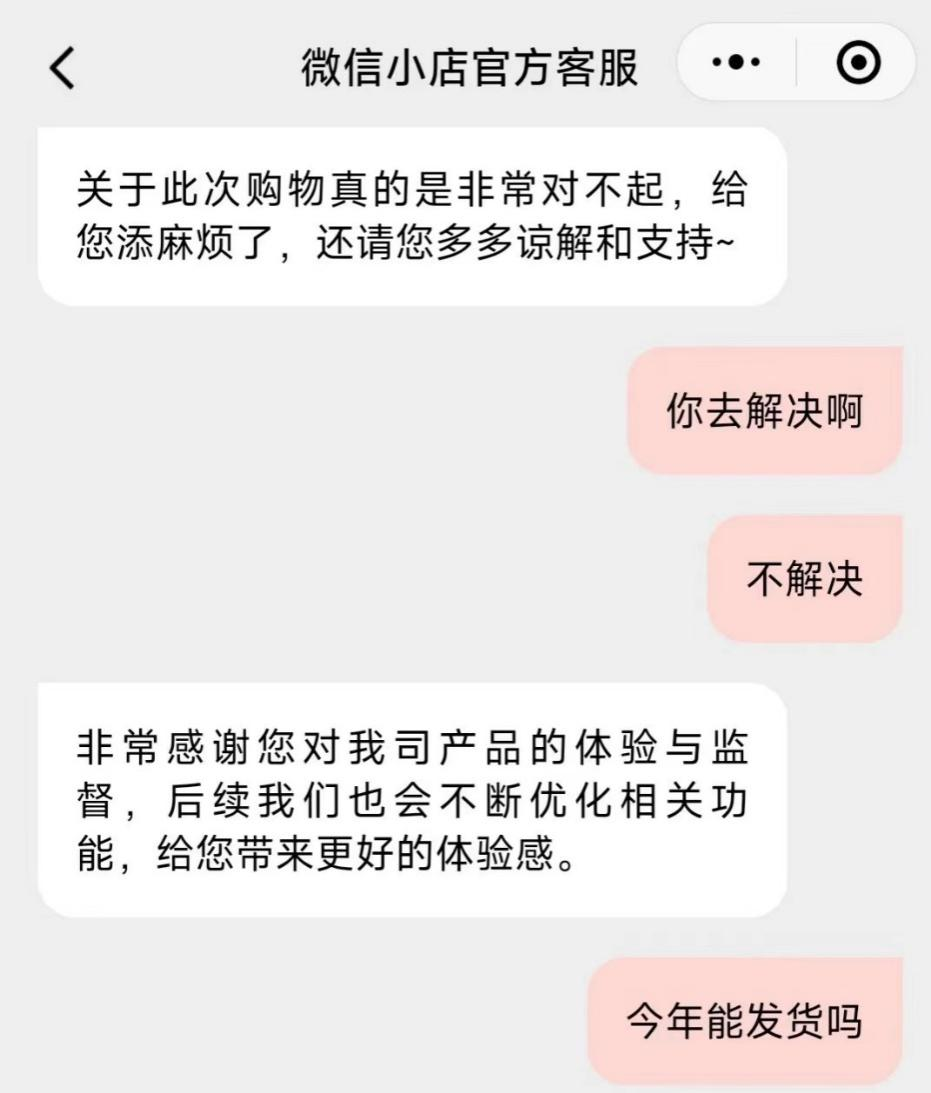

他在社交媒体上发帖称,“详情页写的48小时发货,结果拖到现在已经6天了,找商家没有任何结果,问不出能发货的时间,直接关闭对话,再问就是‘你去退款呗’而送礼物退款是收礼方才能退,让我去找收礼方操作退款。微信小店官方客服更是解决不了问题,大家一定避雷。”

微信小店的客服回复

而在这篇笔记下,不少人分享了类似的经历。

其中有网友提到“给对象的生日礼物,现在小店都下架了,也看不到物流”“买的礼物很长时间才发货,收到了还发错颜色了”“派送到一半给我退件了,联系送好礼的客服也不回复”“我是春节给朋友买了东西,他也给我买了,然后商家说最晚2月6日发货,我问商家怎么还不发货,不带回我的”……

这倒也不仅是微信小店独有的问题。

一月末,金鑫(化名)在逛淘宝时发现,许多商品下方都标明“支持送礼物”并且“85折”,于是试着下了一单袜子,“没想到,只是十块钱,却陷入了退款难的境地。”

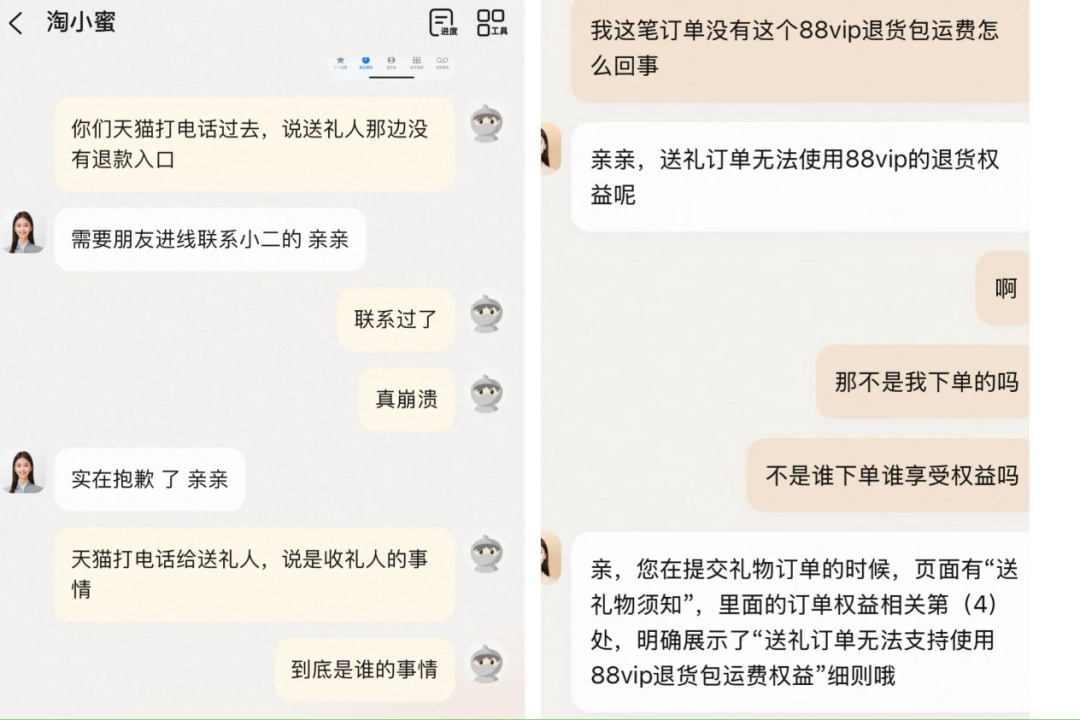

送礼功能退款难

金鑫在下单后发现,卖家虚假发货,物流信息一直没有更新,当她联系淘宝客服,对方表示需要收礼人申请退款,但收礼人申请退款后商家秒拒,当收礼人联系淘宝平台客服,却得到回复称“需要送礼人联系”。于是,“两边的淘小二互相踢皮球,而店铺售后杳无音讯。”唯一让金鑫庆幸的是,“还好是便宜的东西,如果是贵价的,不知道有多糟心。”

这也并非孤例。

在小红书上,有网友也提到,“我也是用了这个功能,买的东西想退掉,但就没有退货退款的操作入口”“我用这个两次,一次卖家截停物流,我发现后卖家说给我重发,另一次就是不发货,一直催也不发。”

而除了退换货困难、发货延迟等问题以外,还有一些消费者遇到了一些乌龙事件,比如“我买的东西被别人(不认识的)领走了”……

事实上,售后问题的确劝退了许多“第一批吃螃蟹”的消费者。金鑫称,“目前来看,只要是使用这个送礼功能,后期一旦发生售后问题,解决起来非常麻烦,感觉上线这个功能完全没经过对客服系统的培训。”

终点还是薅羊毛和割韭菜

或许有人会问,送礼物怎么需要退货?

事实上,比起真情实感送礼,很多人是在借送礼之由薅羊毛。

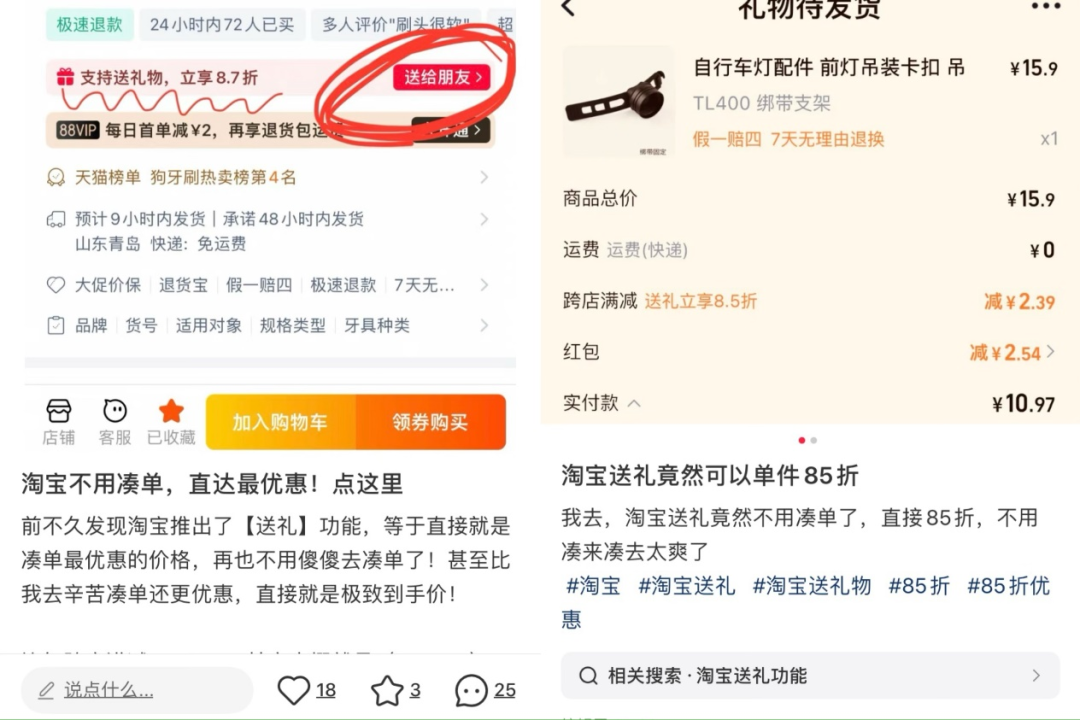

由于淘宝的许多商品支持“送礼物,立享8.7折”,所以不少消费者用自己的大号下单,送给小号,相当于自己以折扣价买给自己。

也有网友提到,“可以发给好友,让他填你的地址。”在微博、小红书等社交媒体,不少与“淘宝送礼物”相关的笔记都与“薅羊毛”挂钩,其中有标题为“不用凑满减了”的笔记称,“新出的这个送礼功能,直接无痛八五折,现在改成九折了,但依然很适合只有一件想买的,不用费心凑满减了……我直接填自己地址,大小号互相送。”

此外,由于淘宝此前曾针对送礼订单限时赠送了“包邮特权”活动,许多人也借此节省了一笔快递费。“之前想买的一家店一直不包邮,突然发现送礼物可以包邮,就迅速下单。”有网友提到。

许多人看中的是折扣

而这其实是一个缩影:尼尔森爱科的调查显示,自购礼物已经超越了送礼给伴侣和父母成了第一大送礼目的。

毫无疑问,悦己消费正在抬头,而这与“送礼”功能想要拓宽的社交性却背道而驰。

即便如此,也有网友总结“这个功能看似很方便,处处是陷阱”。她提到,“礼赠订单不能换货,送礼方也看不到物流信息;礼赠折扣和淘宝满减是一样的,并没有便宜;礼赠订单不能用88vip退运费;礼赠订单不支持退差价……综上,还是凑满减吧。”

不过,倒也不是所有平台的“送礼”都成为“薅羊毛”的途径。相反,微信小店中反而是有部分商家借此“割韭菜”。据媒体报道,微信小店中的许多微信礼物,实际上来自于拼多多,而商家则借此赚了差价。

在微商小店下单,却收到拼多多的发货信息

比如,一位网友收到一份发自“小海狸loopy零钱包”的微信礼物,其收到了拼多多的发货短信,并显示的价格为4.58元,但其朋友购买的价格为19.9元;一位网友为好友送去15.8元的AD钙奶,但朋友收到的拼多多发货短信中的价格为13.2元;还有网友为朋友买的珊瑚绒袜子售价18.5元,但朋友收到来自拼多多的发货信息却显示售价4.35元……

电商不懂送礼文化

不过,送礼功能“爆冷”,更主要的原因或许还在于这一消费习惯难以培养。

毕竟,中国的送礼文化博大精深。

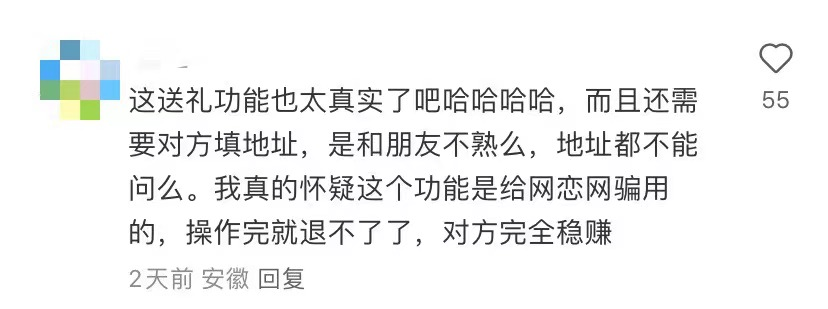

其一,目前各大平台推出的送礼功能,出于隐私保护的考虑,大多需要收礼人填写地址。

而步骤较为麻烦,比如淘宝方面,用户打开应用程序挑选带有 “支持送礼物” 标识的商品,在商品页面底部点击 “去送礼物” 按钮,完成下单支付,直接点击 “送给朋友”,会生成淘口令、二维码等分享选项,通过这些方式将礼物通过多个社交方式分享给朋友。

收礼人复制分享链接到淘宝应用程序,点开礼物,填写收货地址和 4 位数安全口令,即可收下礼物。礼物领取为24小时内有效,超时自动失效。

“真心想要送人礼物时,一般都想给人惊喜,但这样送礼物,对方能看见商品信息,就少了一份神秘感。并且,这个领取步骤比较麻烦,倒不如直接由送礼人填写地址。”正如有网友如此评价道,“毕竟如果是给比较亲密的人送礼,肯定是知道地址的。”

小红书上的网友吐槽

其二,这种送礼方式适用的场景非常有限。

有网友锐评:“商务送礼场景:现在都反腐倡廉了,要送也是直接寄去甲方的公司地址,而且是批量送,这个功能用不上”“给领导送礼这种场合无法用,因为微信要留痕”……如果是亲密关系之间送礼呢?又有网友提到“礼品质量无法保证,容易适得其反”“追求他人,送礼最重要的是见面,当面送,这种不见面的效果会大打折扣”……

图片来源:小红书

于是,尽管从微信官方数据来看,春节期间,休闲零食、糖果/巧克力、毛绒/布艺,这类商品订单量旺盛,书籍类商品更是黑马选手,经典著作、育儿百科等多个书籍品类送礼订单量环比增长10000%+。