“镇里举办‘脱贫攻坚资料大比武’活动,幸好有百度帮忙。”

近日,一位驻村第一书记讲述参加脱贫攻坚大比武活动的制胜秘笈引发热议。

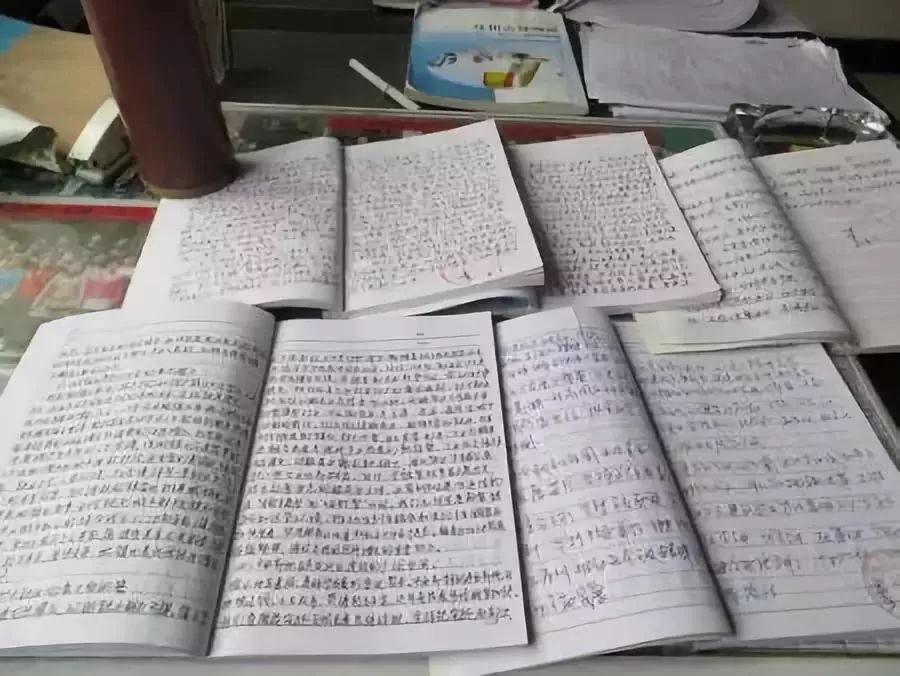

活动要求提交2014年以来所有扶贫资料,时间跨度长、任务要求急,参赛的“第一书记”们只好求助无所不能的“度娘”,

找模板、凑资料,以期“造”出精美详尽的资料参赛……

对此,很多基层干部表示心有戚戚焉,感慨自己一天到晚补材料、“造痕迹”,

从“为人民服务”沦为“为材料工作”。

工作留痕,将必要的资料归档备查,是我们做好工作的一条重要经验。

一方面,有利于及时总结经验教训,把好的做法和经验记录下来、发扬下去,推动各项工作一步一个脚印不断深入发展。

另一方面,工作留痕,通过文字、图片、视频等资料,记录党员干部执行任务、落实工作的情况,有利于促进责任落实,严格监督管理干部、提升治理效能。

但现实中,

工作留痕在一些地方却异化成了形式主义,文件填不完、材料报不停,凡事只要材料好看就行,工作实不实无所谓,导致基层干部苦不堪言。

必要的“工作留痕”被异化为遭人痛恨的“痕迹主义”。

比如,某村给贫困户制作档案,一份档案24页,一式4份共96页,所有档案全部用塑料外皮包装,

全村158户,用了1.5万张A4纸

;

某村搞一次“卫生清扫”需要填写9份档案,

敬老院服务老人也要115项纪录

,造成很大麻烦;

有的地方要求村干部下村要留“足迹”,工作要共享实时位置,上传工作照片,于是有的人一下村就忙于找人拍照,四处合影留念,看似忙忙碌碌,实际上却没有多少时间花在干实事上,

群众讽刺这是“基层少了干事泥腿子,却多了乡村摄影师、采风者”。

本该“一身土、两脚泥”的基层干部,为何却热衷于搞各种不必要的“留痕”?

这里面原因很多,但根子在于一些基层干部的政绩观出了问题,工作

不是“为人民服务”而是“投上级所好”

,不是追求实绩而是做表面文章,有的屁股没在基层坐几年,就

想赶紧谋升迁、挪位子

;

有的为民造福的事没做几件,光想造光环、垒口碑;有的不在落实中央决策上比作为,光想在纸面上搞竞赛、压人一头,等等。

长此以往,会误导一些基层干部以“走秀”的方式干活,以“表演”的功夫做事,让群众反感不已,疏离干群关系。

还要看到,

“痕迹主义”的产生与一些地方考核务虚不务实也有关。

有的上级考核只看“痕迹”不重实绩,材料堆里便打出考核分;有的脱离实际下指令,工作任务繁重、限时完成,客观上导致“假痕”“虚痕”出现……

如此种种,用所谓的“工作留痕”代替科学监督和精准考核,实则是把业绩评估和干部考核简单化、表面化。

这样一来,上面的“千条线”压到基层这“一根针”,

使得本就事务繁杂的基层干部更加“压力山大”。

许多人因此分身乏术、疲于奔命,只好以“造痕迹”代替“干实事”。

久而久之,以“形式主义留痕”应付“形式主义考核”的坏风气也就形成并蔓延开来。