七十年代,每个男孩都有杆枪

文 |

弗拉门戈·周

最硬的口号。

那时候,男孩子大都对枪有一种痴迷,热衷于“造”枪、玩枪。

想来是天性使然,不过,肯定也有当时的“尚武”氛围:

大幅的赭红色标语“枪杆子里面出政权!”、“备战备荒为人民!” 、“将革命进行到底!”等,被喷涂在很多建筑外墙壁上;更有不少精彩的战争片,那时叫“打仗的”片子,深深地吸引着我们,百看不厌。

厂里一部片子首播,就会问大人:“是不是打仗的?”如果有打仗的片子放,哪怕是一大中午艳阳高照,也会有人早早搬凳子到到篮球场占位子。

闻名遐迩的《地下游击队》。

《地下游击队》产自

阿尔巴尼亚。

国产的《地道战》、《地雷战》、《南征北战》,不必说了;前苏联的《列宁在十月》、《列宁在1918》、《难忘的1919》,阿尔巴尼亚的《战斗的早晨》、《地下游击队》、《宁死不屈》、《第八个是铜像》,还有越南的《回故乡之路》、《阿福》,罗马尼亚的《多瑙河之波》等片子,无不渲染着战争的壮美、武器弹药的神奇。

回忆那个时候外国的“打仗片”,记忆的画面首先就会闪现《地下游击队》那个经典的片头:

激烈的巷战中,德军坦克碾压着残垣断壁,反复几次,吃力地开进,终于攀上一个高坡;游击队员身手矫健,从二楼一跃而下,跳上坦克,弯腰左手揭开顶盖,右手持手雷高举,作正要往里扔状,定格;紧接着,开始出音乐,异国情调的,同时放字幕。

印象深的,还有这样的桥段:

游击队长违纪行动,被上级批评,手枪被迫上交,沮丧痛苦,茶饭不思;上级发还手枪,队长脸上阴霾扫尽,大喜过望。

导演给了那把手枪多个特写镜头,又有配乐,演员的表演朴素真挚、略带夸张,画面真是难忘。

外国电影中,游击队员接头,常用到一个经典的暗号:

“消灭法西斯!”

“自由属于人民!”

自然,这也成了男孩子们见面打招呼,“一本正经”开玩笑的口头禅。

当然,更让男孩子们心仪的,是那些整齐摆放在眼前,可以看、不能摸,漂亮、又带点神秘感的真家伙。

哥哥有个同学叫杨哲,他爸是厂里的军代表,家住六号楼二楼,隔壁就是武装部的武器库。一起去他家玩儿,我总爱趴在武器库的窗台上,往里好好瞅一会。

可以看、不能摸,漂亮、又带点神秘感的真家伙。

记得第一次瞅时,心跳加速,呼吸加快。

记得第一次瞅时,心跳加速,呼吸加快:隔着窗户,可清楚地看见洁净的外房间正中,赫然整齐摆放着两挺马克沁重机枪,枪口正直指窗外;靠着墙壁,并排斜放着两门轻型迫击炮(我们叫“小钢炮”)!黄绿色亚光外漆,有点斑驳陈旧,但保养得很好。

枪炮静静地“端坐”在那里,仿佛有种灵性,又有种不言自威的东西,还强烈地散发着某种美感,某种几何构造美!感觉“妙不可言!”

还有一次,大概是75年,民兵营搞什么活动,重机枪、迫击炮、轻机枪、步枪,整整齐齐,摆满了大半个篮球场。场面宏大震撼,霸气侧漏,层层围观的众人中,男孩子们自然是最兴奋的,跑来跑去,想摸一下,又不敢摸。

小孩子不能玩真枪,就热衷玩假枪,玩有“杀伤力”的假枪。

小孩子不能玩真枪,就热衷玩假枪。

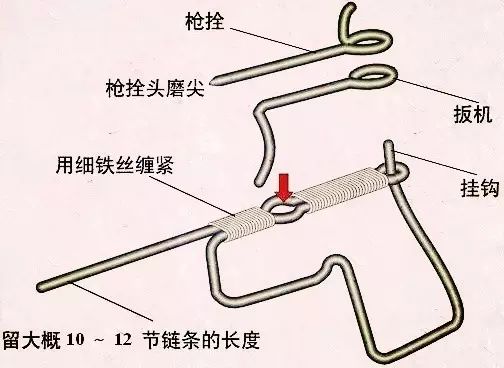

假枪生产制造工艺图。

假枪是指“纸弹”枪和“火柴”枪。顾名思义,"纸弹"枪的子弹是用纸做的,用小纸条紧紧卷叠、弯折而成,拉长的橡皮筋做动力,射程可达20多米,近距离打在人皮肤上生疼。

“火柴”枪,我们也叫“链子”枪,算是热兵器了。制作时需要用到自行车的链条,一根火柴就是一颗子弹,扣动扳机,撞针撞击火柴头产生爆炸,将火柴棍射出。

虽然射程只有10米左右,但初速度可观,近距离射击,火柴棍可轻易半插入水果之中,故不可对人放枪。

假枪各部位标注说明。

印象中,“造枪”的活有大人帮忙的,但更多是孩子们自己动手,这大概算得上是70年代最具技术含量的DIY活动。

“纸弹”枪,工艺不复杂,很多人会做,几乎是人手一把,有的甚至几把;火柴枪,难度稍高,高年级的才会做,调皮的男孩子大多数都有。

提着一把火柴枪,四处“啪!啪!啪!”地放枪,你才“闪”(武汉话,有潇洒、屌、漂亮等意)得起来,不然,都不好意思和人打招呼。

几个顽劣的家伙还特爱用火柴枪朝路边的狗“翔”射击,让“翔"上插上许多火柴棍。我们那里,好像火柴枪是74或75年的春节期间,突然开始火起来的。

无意中在网上查到,说原创发明人是青岛市的一个二年级的小学生,72年发明,很快火爆全国,不知是否确实。

有了枪就要“打仗”。

“打仗"当然只能用“纸弹”枪,安全而又带点刺激。零星的枪战主要是三三两两同学间闹着好玩,发生在上课的课间,放学后。正儿八经的“战斗”,一般是一号楼和三号楼的男孩子之间,因这两栋楼的调皮男孩子最多。

“邀战”之事自然由高年级的“孩子王”主导,战前准备无非是多叠些“子弹”,多带把枪——"纸弹”枪装弹效率太低!由于一号楼战斗力更为“彪悍”,往往是攻击方。

但三号楼也并不好惹。

记得一次开战,我们低年级的猫着腰,缩着脑袋,举着枪,跟在队伍后面,向三号楼杀将过去。

“冲啊!冲啊!”“缴枪不杀!”

瞎喊一通,实为壮胆,其实是激动又紧张。各楼层的楼梯口,常常出现激烈的战斗场面。双方纠缠在一起,杀红了脸时,会相互对着脸部开枪。

就攻击方而言,需层层夺取各楼层,方能获得最后胜利!整个过程真有点“枪林弹雨"的味道。

厂里的男孩,还喜欢玩一种摔炮,尤其是在春节期间。

这是可重复使用的摔炮装置,应该算是油泵厂男孩子的独有发明和玩法,需用到厂里的一种产品——“偶件”, 不锈钢材质,外表镜面光亮,由两个手指宽口径、一个拇指长的圆形套筒,加一个插入套筒的芯条组成,芯条和套筒严丝合缝、抽插自如,故称为“偶件”。

将3、4根火柴头上的火药刮下来,塞入套筒的底部,插上芯条,抛上天空,坠落地面时,即产生爆响。

自制摔炮的火药还常常取自“砸炮纸”。 “砸炮纸”那时好像一毛钱一张,每张上排列约50个小圆饼状“砸炮”,用硬东西一砸即爆。

“砸炮纸”,曾风靡全国城乡,男孩子的最爱,80年代后绝迹。

不管是纸弹枪或是火柴枪,虽然基本结构、原理一样,自由发挥的空间还是有的。

造一把好枪并非易事。

即使是“纸弹”枪,想有一定威力,打的准点,皮筋得粗,枪的尺寸就得大,铁丝也要粗。铁丝一粗,对手劲的要求就高。还有,操作要顺手,款型要好看,怪模怪样肯定让人笑话。

班上有个叫罗卫的同学,标准版的虎头虎脑。虽喜欢打架,却是个痴迷的造枪高手,男孩中偶像级的“人物”。他做过一把冲锋枪款式的“纸弹”枪,是用最粗的铁丝,款型大方耐看不说,“火力”大,射程远,还可打连发!

他也是做火柴枪的高手,为了做一把威力十足的火柴枪,甚至去卸掉别人的摩托车链子!

日本作家夏树静子 所著小说《与手枪的不幸相遇》。

罗卫76年随全家去了武汉,直到2015年末班上聚会,分别36年的同学才第一次重逢。这时的他早已是个半谢顶的管理学博士,文质彬彬的大学教授。

我潜意识里还是有点可惜:他搞兵器设计多好!

现在也没弄明白,当时最强烈的想法,就是要造一把火铳,用来打鸟。

其它的部件好办,麻烦的是搞到一根合适的枪管。

应该是一个夏天,午饭之后,叫上好友奇志,带上小钢锯条,从后门混进厂区。因事先已“踩点”,轻车熟路来到机修车间的一侧,这里有很多报废的机床,杂乱地堆放着。

在一台机床上找到有一段铜管,15厘米左右长,6、7毫米口径,花了点功夫才锯下拿走。

铜管是紫铜的,笔直,毫无锈迹,泛着红光,带点机油味儿,摩挲端详着,感觉很爽。

整个过程,我们十分警惕,唯恐被人抓住。

要说害怕,其实只怕一人。或者说,厂里凡是有“偷”、 “拿”公物行为和念头的人,都会惧怕这个人。

此人不过一小个子门卫,却气场逼人:昂首挺胸八字脚,包公脸,牛铃眼,红袖标十分扎眼,且目光犀利,令人胆寒。

下班时间,常见他戴工作帽,一身蓝色工装,站在厂大门口,大声呵斥可疑人员,扣住不法之徒,甚至不放过那些中年女工——她们不过是带点油棉纱、油锯末回家,方便生炉子。

这个家伙职业操守不凡,爱岗敬业,从不休假,也不拘泥于守株待兔,而是经常机动巡查,有时近乎"神出鬼没”。

有一个星期天,和奇志又从后门溜进厂区,来到各个车间里瞎晃,想在废品堆里找几个可以做摔炮的零件。

车间里十分静谧,分明没人;水泥地面清洁,略带油腻,机床旁有零星的铁屑,空气中充斥熟悉而亲切、略带刺鼻的气味:混杂着机油和冷却液的油污味。

(后来到外地求学、工作,多次身处车间环境,只要一闻到那种油污味,不仅不会有一丝不快,相反,只有浓浓的亲切感,且小时候的快乐时光立马浮现脑海。)

我们正蹲在地上拨弄挑选,一声怒吼从后面不远处传来:

“你们在搞么名堂!”

吓得我们魂飞魄散,起身狂奔方得逃脱。

很长一段时间,这个门卫都是调皮男孩的梦魇。

现在想来,他只是吓唬吓唬我们小孩,并不是真想抓人,而其爱岗敬业的风范,反倒是值得点赞。

拿着铜管回到家,开始造铳。没有人教,无非是山寨一下火柴枪的结构,加上点道听途说来的火枪知识:

将铜管用钢锯条锯两段,一长一短,长的作为枪管,枪管约1/3的位置锯开一个较深的U型切口,将注射器针头顶部打磨掉,露出小眼,敲入这个切口,作为撞针(磨尖的枪栓头)套。

再将短管与长管的切口端对齐,并排用胶带粘住,火柴枪支架的前端铁丝打个折插入短管,然后用多根皮筋将短管与支架后端裹扎起来,枪管与支架就合为一体了。