本账号系网易新闻&网易号“

各有态度

”签约账号

评论区话题丨你怎么福州船政局的兴衰?

19世纪中后期,迫于西方世界对世界各地的影响力剧增,传统帝国们纷纷开始了自己缓慢的革新之路。位居东亚大陆的清帝国就是其中的佼佼者。著名的洋务运动也因此拉了轰轰烈烈的历史进程,各新式工厂接连拔地而起。这其中又以福州船政局和下属的马尾造船厂的资历最老且成就最高。可以说,它的兴衰本身就是一部洋务运动简史。

形势逼人

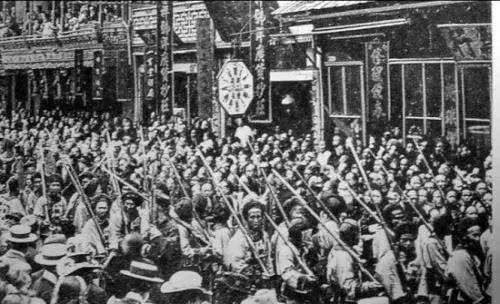

剿灭太平天国的主力 湘军

据说在1860年,

湖北巡抚胡林翼追击太平军到长江边上,自谓太平天国气数将尽,不足为患。但却突然见一挂米字旗的小火轮鼓轮如飞,逆水上行,快似奔马流星。胡林翼当即因震动而不能言,回营后咳血不止,不久就郁郁而终。

如果这个故事确有其事,那么胡林翼看到的火轮船,应该是搭载了第二次鸦片战争中英国远征军的统帅额尔金爵士。

他是奉英国内阁的命令,前来考察长江商路被战火波及的情况的。额尔金船队前后一共只有小火轮3艘,却在密布太平军和清军战船的大江上,犹入无人之境。这事情大大刺激了以兵马雄壮自夸的湘淮各军统帅。这批掌握清朝国防命脉的地方督抚们不约而同的认识到:

大清的海防到了不得不整治的地步了。

湘军的悍将 胡林翼

自强如何办理,各督抚自有盘算。

如曾国藩1861年就举办了一个小型军械所,试制了一艘小火轮。李鸿章率淮军进驻上海后,也着手举办金陵机器局,试造轮船。左宗棠在1864年请个60多岁的工匠,主持用手工打造了一艘小蒸汽船。这艘小船可以搭载2人,轮机皆手造而成,并在西湖上完成了试航。

在太平天国败亡后,清朝有余力腾出手来大力推进军事制造业。其中推动设局造船最有力的是闽浙总督左宗棠。左宗棠担心的是:

西洋各国持其船炮,横行海上,以彼之有傲我所无。

坐轿子进入北京的 额尔金爵士

西方国家在和慈禧太后主持的朝廷完成和好通商协议后,也针对在中国可能获得的大额制造合同,展开了激烈争夺。

主导洋务运动实权的清朝督抚们是他们着力拉拢的对象。其中英国、美国和德国主要将重点放在湘淮军系中继曾国藩而起的最大实力派重臣李鸿章身上,获得了不菲的利润。法国的海外投资脚步稍慢,只有选择和次一等的重臣左宗棠合作。

左宗棠和法国之间也有旧渊源可利用。

法国人德克碑和日意格,都是左宗棠麾下打击太平军最得力的中法常胜军统帅,和左宗棠都有良好的私人关系。在战火刚平息不久的1865年,左宗棠就让明德克碑前往欧洲,订购建设船厂所需的机器和材料。此行的另一个任务是延聘洋人技师工匠,为开设船厂做先期筹备。

从曾国藩开始 大清就尝试建立自己的近代化工业体系

因左宗棠任职闽浙总督的关系,新船厂的地址经多方考证,终于选定在福建马尾山后的空地。

开厂所需经费来源,除扣押闽海关关税部分自用外,还允许抽取福建省内厘金以补充。闽海关关税虽然不如粤海关充裕,但每年英法美都从福州采购大量茶叶,从中抽取关税也盈盈可观。

所以,福州船政局从一开始就办的气象不凡。

第一批从法国采购的机器材料约1000余吨,包括开设船厂铁厂所需一切资源。其中有所需的生铁、150马力蒸汽机和80马力轮机等,合价白银13万余两。由于此时中国生产力较为落后,出产的生铁和木材都不符合造船之用,不得不高价从海外进口法国产生铁和英国产缅甸柚木等船材。这也为后来船政局造船成本高企埋下了伏笔。

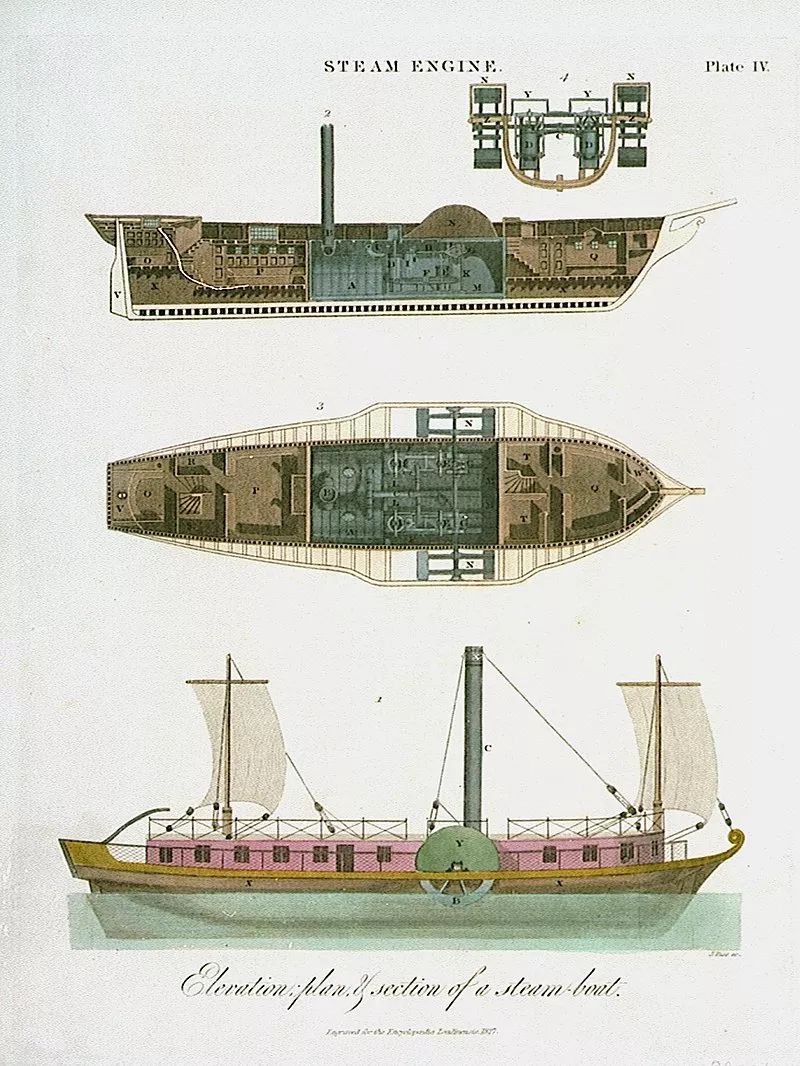

一张1829年的蒸汽轮船草图

高调的草创阶段

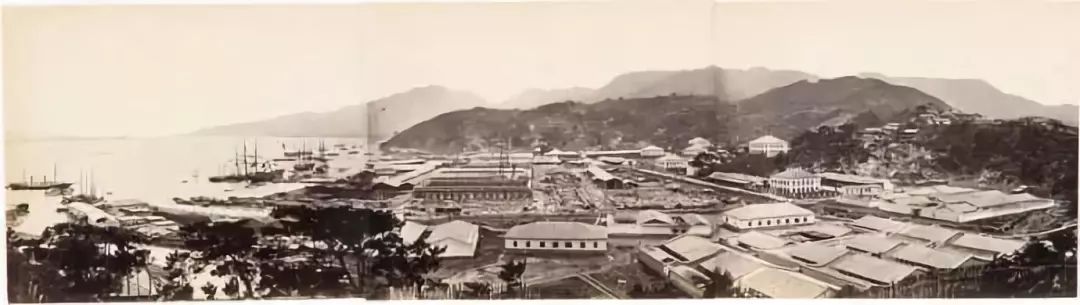

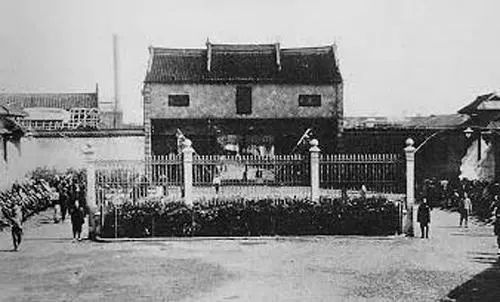

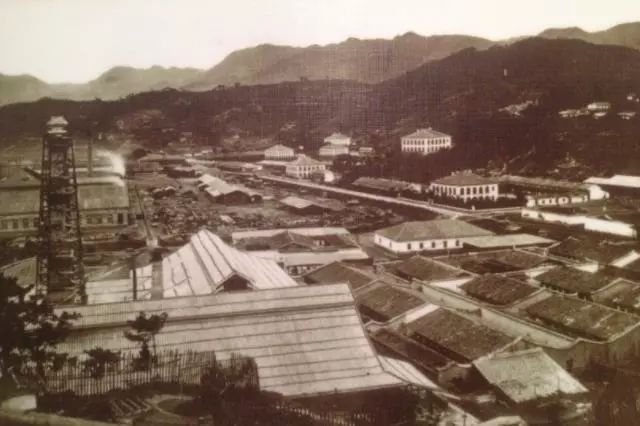

建立之初的福州船政局

除去福建水师的兵营和驻地不算,也不把福建水师船政学堂包含在内,新建的船政局下属的制造工厂依旧多达13处。

铸铁、木模、铁胁、拉铁、打铁、轮机、合龙、水缸、仪表、帆装、砖灰等各种工作,都分别设厂,由专人专营。虽涉及部门繁多,却无纷乱杂错,各厂分工明细,运转井井有条。

福州船政局的一大特色是大量引进洋员。相比其他洋务企业引进洋工程技术人员少则几人,多则十几人的情况不一样, 福州船政局前后引进洋员多达88人。

不但延请总监督,还聘请教习、雇佣工头和工人。仅在福州船政局开办之初,就有教习8人、工头13人,工人30人来华参加船厂的创办。大量欧洲熟练技术工人的到来,为福州船政局的造船事业提供了坚实可靠的技术支撑。

福州船政局的洋员与清朝官员

除去洋匠外,福州船政局还常年雇佣各级管理人员50至60人,造船工人并杂工2000至3000人左右。其占地规模之广,设备之齐全,工人人数之多,造船能力之发达,在当时的东亚堪称一绝。

虽然只是草创阶段,福州船政局还是在规模上超过了同时代日本明治政府筹建的吴、佐世保和横须贺三个造船所之和。

吸引高质量人才依靠的是优厚的待遇。

作为船政局总负责人的两名监督,日意格和德克碑两人月薪均超过了白银1000两。相比起清朝各级官僚在名义上微博的俸禄,可谓天价。又各级监工月薪200-250两,工头和工人月薪也达到60-120两。根据时人在欧洲的调查可知,同样的熟练工人在欧洲能拿到的月薪大约在30-60两。由于前来中国报酬丰厚,所以不愁在欧洲寻觅技术熟练的造船工匠前来效力。

福州船政局的实际奠基人 法国军官日意格

雇员除工资外还有奖金和顶戴奖励。

如该洋匠在合同期内严格遵早条款服务,不额外滋生事端,则合同结束之后可以增加相当1年或2年工资的额外奖励。左宗棠甚至在建厂之初就立赏格108000两,以备犒赏洋员。

工厂内的华人管理层和工匠待遇也相当丰厚。船厂在官阶上为道员一级的提调,年薪可得480两银,是别处道员的4倍多。各级船厂管理官员的薪资,亦为同级别清朝官员平均俸禄的5倍左右。

如官员有养廉银一样,船厂的管理层也有丰俭不同的津贴。据说这是因为办洋务愿为中国前所未有的事情,操办各项事务格外艰苦,所以必须在正薪之外再加赏赐以激励人心。属于熟练技工的散匠。每月薪水在6-10两间。即使小工每月也有白银4两多,相比起江南同化的3两银水平,待遇也是更高的。

建立不久的福州船政局厂房与船坞

聘用外国技师的待遇虽然非常优厚,但清朝官员对于这些不远万里前来效力的洋夷其实提防颇多。

在和洋员签订合同时,在很多细节方面都做了严格规定。比如规定外籍监督权责在中国总监督之下,如果外籍员工有不尊号令、肆意滋事行为,一切为二监督是问。第二在合同里明确规定各项纪律约束。如正职之外不准外接私活,不得违反中国监工命令、不得偷懒耍滑、不得打骂工人、不得触犯法律等。一旦查实,立即解雇,并停给遣散费和路费。

合同之外,左宗棠又命法国领事出具书面担保书,担保日、德二人采购机器、雇佣匠人能尽心尽力。

机器有质量问题,或者洋匠在五年内未能教会中国工匠技术等,均由二人负责。后来的事实证明,若有洋员触犯合同条款,清朝政府的惩处措施也是明快果断的。

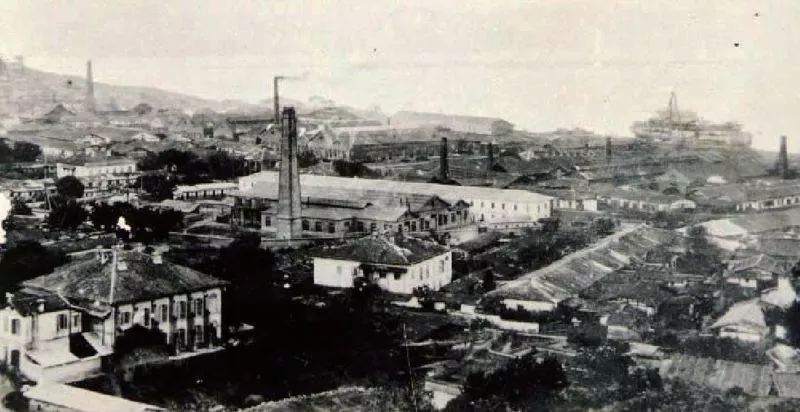

经过多年营建 已经具备成熟产能的福州船政局

对洋员雇佣影响最大的是各级官员的异议。

如湘军悍将彭玉麟后来对马尾的洋工匠们微词颇多,认为其多为本国不用之人,而中国用之。清政府内号称洋务干才的胡橘棻也认为,洋匠们仅晓粗工,不知精诣。

如果仅仅只是一些对技术水平的议论,当然不是大问题。但晚清官方和民间高涨的排外情绪,不能不对引进洋员造成影响。

如彭玉麟认为法国监督日意格督造船只,使火药舱和机器舱相连,实为居心叵测。李鸿章也认为洋人性情乖张,威令不行。曾再三要求注意洋匠出现尾大不掉之势。

福州船政学堂的学员与洋教官

初见成效

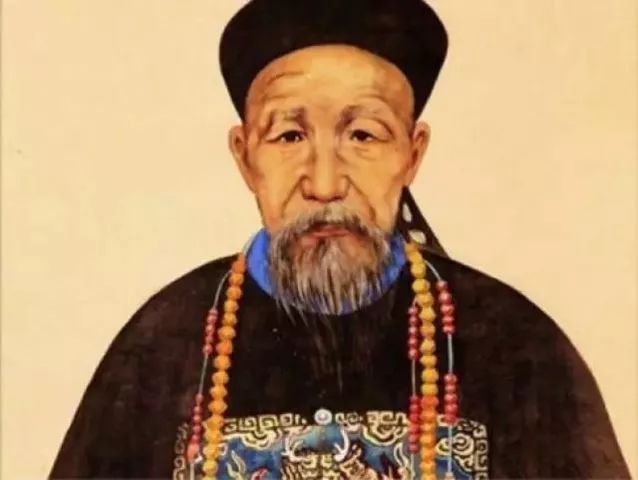

对福州船政局抱有厚望的左宗棠

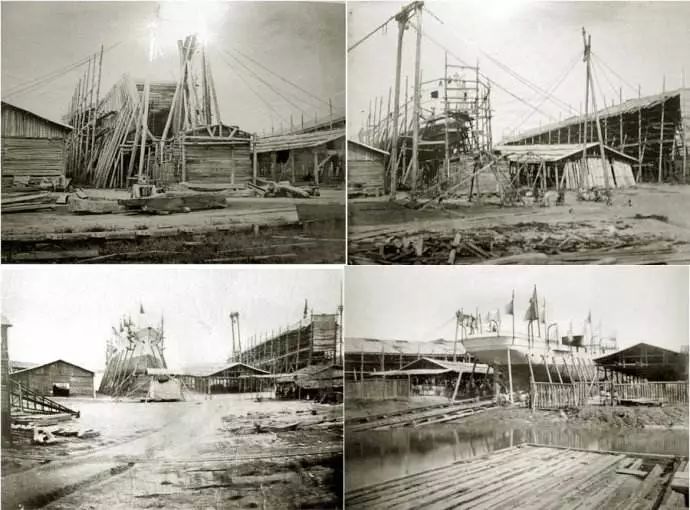

实则除去船政学堂对本土人才的培养之外,船政局本身更是成为第一批造船工人的培训基地。

延聘来的各级洋匠按工种不同分配到各个车间,对中国工人进行实地培训。教学采用洋人演示,本土工人目摄手画的办法。等培训稍有成果,就命洋匠设计图纸,本土工人脱手自造,然后查看是否精坚合同。如有纰漏瑕疵之处,再由洋匠反复讲解,直到将全部技艺倾囊相授为止。

在这样严格的教学和监督下,福州船政局的造船技术飞速进步:

1868年,福州船政局试制第一艘150马力火轮船,命名为万年清号。

此船可载重450吨,有锅炉2具,航速10节。虽然属于较落后的风帆轮机并用式火轮,技术上有夸耀之处,却是本土造船工匠和管理层大规模参与建造的第一艘大型蒸汽兵纶。在大清造船史上具有里程碑的意义。

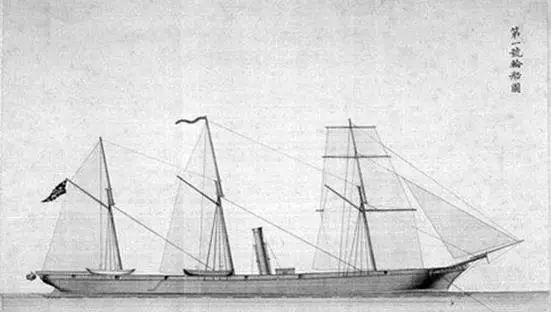

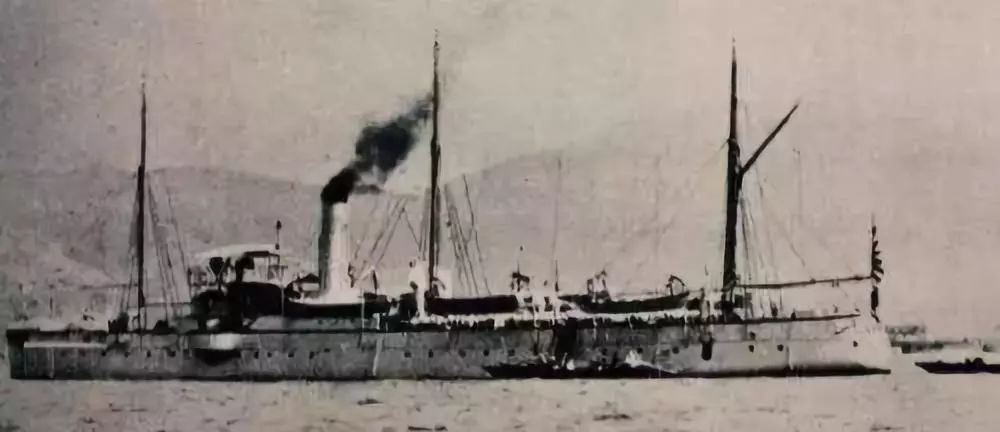

具有里程碑意义的万年青号

1870年到1874年,福州船政局又陆续建造了类似的火轮船8艘。

动力在80-150马力之间,建造的工期越来越短,显示工匠技术的日益熟练。1871年建造的杨武号木壳兵轮是这一时期大清制造的最大型兵轮,排水量1500吨,250马力。船上装有前装钢炮9门。后来作为福建水师的旗舰使用。

1874年,船厂洋员的5年合同期到。清朝政府不顾船厂技术传承的实际情况,将所雇佣洋员全部遣散回国。这一措施造成福建船政局的造船项目全面陷入僵局。

在船政局存亡的关键时刻,船政学堂的毕业生们挺身而出,接下了近代化造船工业传承的重任。在船政学堂学生的主持下,很快造出了第一艘自主知识产权的火轮艺新号。这艘50马力的木壳轮船,虽然并不具有什么实际使用价值,却是本土工匠自主造船的开端。

没有足够水平的人才 船政局的厂区本身也只能是摆设

清政府也了解到骤然解聘洋匠对技术发展的危害,于是在1875年后又陆续延聘原来的外籍工匠返回工厂继续工作和指导。

船厂也开始引进当时流行的铁胁木壳造船工艺。1876到1880年之间,福州船政局有陆续建造了铁胁船4艘。但是在保守派对船政局靡费巨额白银却迟迟没有回报的指责下,又不得不将其中三艘改作商船使用。事实证明,作为军舰设计的铁胁船用于商业运输成本太高,甚至不如漕运的木船经济。

船政局的长项仍是建造兵船。1881年,在首批留洋归来的海艺学生监督下,福州船政局开始制造大清第一艘自主设计的巡海快船,命名为开济号。

该船排水量2200吨,仍旧铁胁木壳结构,装备600马力往复式蒸汽机一具。主炮是克虏伯220毫米后膛炮2门,副炮是150毫米炮6门。其中主机、火炮和龙骨等重要部件均自外购,合全船部件外购者十之六七,制自本厂者十之三四。

开济号巡海快船

由于洋员离职导致技术能力出现的断层和制造大型船舰的经验不足,船政局在制造开济号时出现了一些问题。

如在遭遇大风浪时排水不畅,造价超出预算,船式较为陈旧等。但开济号仍不失为清朝海军主力舰中第一艘国造快船。

1884年爆发的中法战争,给予蓬勃发展中的福州船政局予当头重创。

在马尾海战中,法将孤拔率领战舰8艘攻击福建水师,导致其11艘战船全军覆没。法国海军在随后的炮击和破坏船政局船厂的行动里,陆续摧毁了砖厂、拉铁厂的建筑。其余各厂也损失不一。已经接近下水的第五号铁胁船被击穿90余处。

但法国海军目的在于以骚扰牵制越南方面战事,又深信中国已经从德国进口新式水雷战具的流言,不敢完全破坏船厂就草草撤退。

这让船政局在战争后不久得以恢复生产,且造船技术经过磨练达到了更高的水准。

马尾海战对福州船政局而言是一次重大打击

成果丰厚

为广东水师建造的广丙号快船

战后,清朝军政当局总结马尾海战的失利。慈禧太后更是罕见的在福州船政局申请建造钢甲巡洋舰的奏折上批示:

筹办海防二十余年,迄无成效,即福建所造二十余船,均不合用,所谓自强者安在?今请造钢甲兵船三号,著准其拨款与办,唯工繁费巨,该大臣等实力督催,毋得草率偷减以致有名无实。

从慈禧的批复来看,朝廷对福建船政局二十多年的造船成绩是不满的。

福建船政举办二十多年来从无到有,从小到大,虽然技术逐渐成熟提升,但仍无法和国外主流舰艇制造水平相提并论。对于太后和群臣而言,投入船厂的海关银和厘金相当于打了水漂。在语气如此严厉的最高层批示下,福州造船厂不但急需马上恢复造船能力,还需要在技术上做一个大的突破。

为了能迅速扭转中法战后船政局面临的不利局面,清政府投入巨资对船政局进行了大力扶持。

第一项措施是建造新的大型船坞。

由于南北洋舰队外购的大型铁甲舰、快船日多,以往容纳1500吨舰船的船坞已经不敷使用。于是建造新的大型石制船坞,用于建造和修理大型船只。

第二项是采购新的大型机器设备。

如购买当时最新式海军兵器鱼雷和鱼雷艇作为范本,尝试进行仿制。又为了制造钢甲快船,添造快船放样间,购买各种机器。其余各厂大型生产机器陆续外购更新,为了制造钢甲快船,尽力提高船厂的生产制造能力。

在做好充分准备的基础上,以第一批现代海军工技术留学人员为骨干,开始了国产钢甲快船的研制工作。

国产钢甲快船图纸取自法国双机推进钢甲船“黄泉”级。原舰为近岸防御装甲舰,却被大清工程师改造为快船使用。

平远号装甲快船

新造平远号钢甲快船排水量2160吨,

采用260毫米克虏伯后膛炮1门为主炮,又配备2门47毫米速射炮,2门150毫米副炮,以及8门多管机关炮和4支533毫米鱼雷发射管。船体侧舷装甲厚5至9英寸不等,其余地方装甲也多在2寸以上,防御坚固。使用了共有2400马力的往复式蒸汽机两台,锅炉四台,双轴推进。缺点是长宽比太低,仅为1:5左右,

巡航航速只有10.5节左右。

平远号建成后虽然在接收上略有波折,但仍然加入了北洋舰队。李鸿章对老对手左宗棠建设的福州船政局的产品颇多轻视,仅用于聊壮声威。但该船还是在后来的黄海海战中,发挥了一定作用。

在和广丙号兵船合击日本联合舰队旗舰松岛号的战斗中,主炮命中松岛号,打坏了其鱼雷发射管,展示了低长宽比舰型良好的射击平台稳定性。但过于迟缓的航速成为平原舰的致命缺陷。从远处赶回的吉野号快速巡洋舰以速射炮攻击平远,击中主炮引发大火,导致其退出战场。

所以说,平远号可谓清朝国产舰艇的巅峰之作,

其采用的新技术和国人完全自造展现的自强精神自此后被人津津乐道。但我们也要看到,平远号的主要构件如水缸材料、主机和舰炮等都系外购,试航时也发生过轮轴问题。平远舰原型为近岸装甲舰,是无法以其为核心组建远洋海军的。

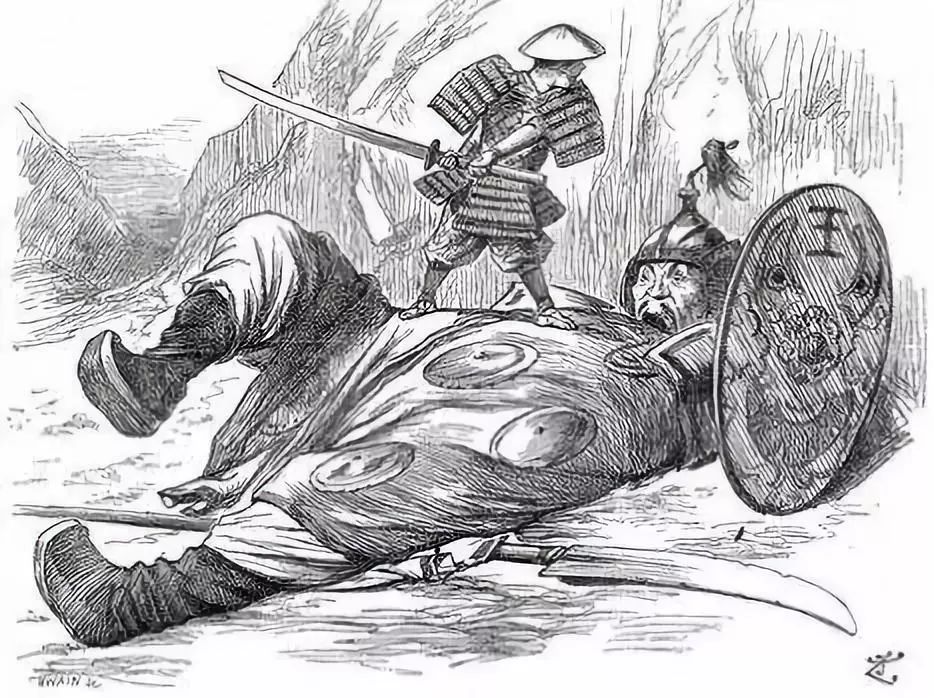

日本浮世绘上的大东沟海战

衰亡不可避免

甲午战争后的一副西方讽刺漫画

甲午战争后,福州船政局逐渐走上了衰落的道路。

船政事业没落的原因是多方面的,而影响最大的莫过于晚清重臣间日趋激化的党争。

作为中国海军主要掌舵人的北洋大臣李鸿章,掌握了海军绝大多数经费的使用权。然而李鸿章选择的道路却是直接采购外国现成军舰,以期快速形成战斗力。

不要简单的认为李鸿章只是因为崇洋媚外而选择这样的发展道路。实际上晚清的军事工业里,李鸿章控制的江南制造总局等主要生产陆军装备,而左宗棠控制的船政局则负责造船。洋务两巨头的互相角力体现在清朝装备采购上就是互不买账。

洋务重臣李鸿章对左宗棠与福州船政局都不友好

甲午战后的海军重建计划里,主要舰艇几乎都从海外订购,船政局获得订单只有两艘新式鱼类快舰。

这是法国监督杜业尔在上任后追随世界海军发展潮流建造的新概念舰艇,即“鱼雷艇猎杀舰”,也就是后来的鱼雷艇驱逐舰。两驱逐舰均采用高长宽比线型,速度高达23节,这在当时也是世界一流军舰的水平。但海军建设的最大订,包括单4艘装甲巡洋舰和多艘主力炮舰都未能为船政局斩获。

其实我们可以看看左宗棠在当年西征新疆之前的举动。

他老人家宁可在兰州自设制造局,委托胡惟庸牵线从海外大批采购陆军军火,也不肯向江南制造总局多增派订单。从中我们就可以看出晚清个重臣势力集团间的隔阂之深。左宗棠去世之后,李鸿章自然更加不愿意用订单资助对手的政治遗产。