转自:墨

香学术 (ID:moxiangxueshu)

来源:

知乎作者

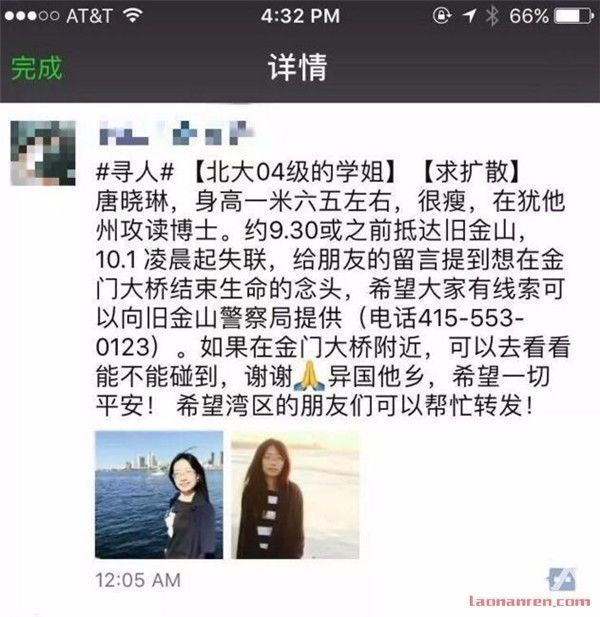

近日,微博上一篇“女留学生唐晓琳疑似自杀的消息”闹得沸沸扬扬。据报道唐晓琳在美国空间物理专业攻读博士学位,学习九年仍未能毕业,本人曾留言想在美国的“金门大桥"结束自己的生命。

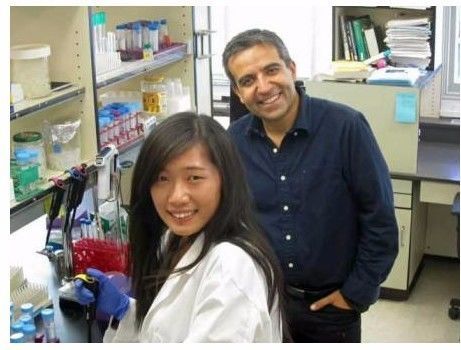

▲

图为新闻截图

而现在大家都说“读博=赌博”,对于不了解博士这个群体的人来说,觉得他们无非是无病呻吟,下文这位博士朋友所讲诉的真实事例,会让你对这个群体有更多的了解。

早在1998年的时候,我系就出现过一次非常轰动的自杀事件,自杀的是26岁的PhD,在他自杀的床边留了一张纸写着“Do not resuscitate. Danger, Potassium Cyanide” (不要人工呼吸,危险,氰化钾)。

没错,这位同学从实验室带出来了做试验用的氰化钾。自此之后,我系开始了诸多的 Anti-suicide(反自杀) 政策,比如购置了钢琴,桌球,电视,游戏机等等,还在每周五下午提供酒水让大家放松。

同时开始对于导师的权利进行限制,要求每年每个同学要向(Graduate Advisory Committee,每个同学可以挑选三位教授)来汇报自己的学术进展以及困难,来及早发现学生在科研上问题,尽可能的防止因科研不顺导致想不开的情况。

然而这些并没有能够有效地避免同学们患上科研抑郁的情况。作为一个同样延期毕业的PhD,这些年里听说的和周围发生的PhD自杀就下10起,身边的朋友们抑郁的就更多了。就我自己的感受而言,造成这种原因的一方面是来自导师和学业的压力,但更重要的我认为是来自同辈人的比较。

如果通过制度可以让导师不会给学生施加过多压力,通过游戏机和钢琴让学生放松心情,但是自己内心难以控制的与别人的比较则是外部环境无法改变的。刚开始读PhD 的时候,几乎每一次听说隔壁实验室某某同学发了什么牛paper,内心除了敬佩,更有一种被猛锤了一拳的感觉,此时内心独白是:“卧槽为什么我都连paper 还没看懂人家就已经发Science了”。

这种被“猛锤一拳”的感受次数多了,几乎必然的会被拉向抑郁的深渊。逐渐的开始比喜欢和人讨论学术问题,不愿意和朋友交流,疏远原来的圈子,把自己闷在房间或者实验室里,希望能够在有一点结果,拥有和别人讨论学术的资本之后,再出来社交。

然后就会发现,自己越不与人交流,就越做不出好的结果,越做不出好结果,就越无法与人交流。这样的恶性循环几乎会充斥着PhD生涯,直到自己的第一篇文章发表出来。我自己相对来说比较幸运,在第一年,就感觉到自己在学术上的兴趣不够笃定,并且对于自己长期透支工作的能力缺乏信心,所以选择了相对轻松且没有文章要求的课题组,做的研究也是相对比较感兴趣的应用型研究,可以经常接触到工业界的前沿领域。

在PhD期间,结了婚,参加了很多学生活动,几次试图创业(都夭折了),累计3000小时的steam 游戏,所有的这些和学术不相关的事情,都让这漫长的PhD生活变得更有正常人的感觉,而非高阁中的科学怪人。

总的来说,来自于同辈人的压力造成的影响几乎是无法通过改变政策或者提供一点娱乐方式能够改变的。想要避免这种情况得发生,以我的体会就是需要让自己的生活中增加不是学术的内容,避免与人完全的比较。

他发了Science,我登上了全州第一高峰,这样的阿Q精神虽然看起来有些滑稽,但却是保持心理健康的重要方式。希望能够帮助到其他正向往或者正在艰苦奋斗的PhD们。

读完这篇文章,结合现在的一些现状来说,感觉博士压力大应该跟低薪导致的低质生活、研究滞后致不能按时毕业的压力、三十岁还未安定的漂泊感、以及最重要的有一没有帮助反而拖后腿的导师。

还有,自身的性格和研究本身是一种二十四小时的脑运动。一开始的不开心压力大,如果持续很长时间却被无视,也许真得会变成抑郁。所以我们一定要坚持自己的观点,心情不好的时候,多去跟朋友家人聊天,去运动以及去看心理医生。

做人千万别糊涂,死人都还想活过来,你一个大活人可不能去死。世上应该没有什么比活着更有意义的事情了吧?

毕竟,明天又是新的一天。

在美国读博压力多大?

从想轻生女博士的故事里能想象到

来源:

北美留学生日报

作者:

Jackson & 三米儿

前天一则紧急寻人启事再次牵动无数留学生们的心

在犹他州攻读博士的唐晓琳同学失联多日

她曾经给朋友留言想轻生

这让更多人开始为她担忧

高学历美国留学生频频失联,数月前轰动全国的章颖失联案件还没有一个明确的结论,而另一名北京大学2004级女留学生唐晓琳又在旧金山地区失联。

唐晓琳同学现在是美国犹他州大学的导师助理研究员,攻读物理天文系博士。在今年9月30日刚刚抵达美国旧金山,在10月1日凌晨发现失联。让朋友与家长更为担心的就是,她曾经与他人提起过自己想要轻生的念头。