从我人生里面的两个疑问谈起。这应该是和大家具有共性的、非常值得探讨的两个疑问。

第一个疑问,是我在小学时形成的。每次我们参加完公益劳动后,老师都会布置一篇题为“记一次有意义的劳动”的作文,类似的题目现在的出现频率依然很高。

为了得到表扬,我挖空心思把能想起来的词都堆在里面:彩旗招展、秋高气爽、天高云淡……结果只得了60分。

但是,同样是去参加劳动,总有同学的作文,不仅老师认为好,我听了以后也觉得很好。

我就很纳闷:都是参加劳动,别的同学和我看到的、经历的事都是一样的,为什么我听了别的同学写的作文以后会感动?后来,我找到了答案,

这是因为认知能力的差异。

第二个疑问,

全世界有很多精深地、高深地理论,但没有哪个企业是按照这样的理论、逻辑做起来的;

格言警句也很多,但完全按照这样的格言警句去做而取得成就的人并不多。

就是说,

为什么我们往往懂得很多道理,但行为上却根本做不到?

我也找到了结论:

懂了不见得真信,信了不见得能变成习惯

。真正成就一个人,不是靠企业的包装,也不是靠懂不懂,而是看你信不信;也不仅仅是信不信,而是能不能把信的这些道理转换成行为习惯,并且能够持之以恒。

大家都了解“一万次定律”,但在座的各位在生活中、工作中,有没有哪件事情做到了一万次?

人与人认知能力有差异的原因

认知是什么?可以从两个方面去分析。

一是认知的内容。

我们看到的、听到的信息,包括对自己、对他人、对事业、对金钱、对风险、对不确定性等等,简单来说可以分成三部分:对人、对事、对物。

二是认知的过程。

包括认知模式、认知风格、认知能力、认知偏差等。具体来讲,我们怎么样去看、去听、去想,由此就有了很多的说法。

同样是“记一次有意义的劳动”,有的同学就可以造出一些鲜活的词,而我却造不出来。

今天论坛的各位大咖分享的东西,大家在生活中未必没有经历过,但是大咖们

用不同的认知方式,归纳出不同的符号或者理论系统,来认知所感受到的所有信息。

这就是人与人之间的差异。

我们无法做到把共同经历过的事物用同样的符号来表述,于是,有的人认知能力很高,就显得高明一点,有的人就略逊一筹,因为他认知能力不够。

同样的东西,不同的人可以用完全不同的术语、词汇来表达。比如认知革命这个词非常好,大咖们可以就此展开丰富多彩的分享,认知能力高的人能将其上升为概念,通俗的说法就是“造词”——通过现象去把经历抽象提炼出来,用一个概念来表述。

但是我们会发现,今天分享中提到的逻辑思维、直觉思维、概念思维、形象思维、聚合思维等等这些概念,在学术界是约定俗成的,有明确的所指与能指,与现象是一一对应的关系,大家都能够接受并且已经形成了共识。

相对而言,还有一些存有质疑,没有达成共识但是也有人用的,比如量子思维、生态思维、互联网思维、黑白思维、灰度思维、中庸思维、阴阳思维、辩证思维等等。

信息时代、互联网时代,我们面临的最大挑战是,新东西不断涌出使得我们眼花缭乱、应接不暇,但又不想让人觉得自己落伍了,所以,就手忙脚乱地去赶。

在座的各位估计有许多人是赶飞机、追火车、熬堵车,十万火急地赶到这里听报告。还有个别人,比如我,各种赶车,各种意外状况,赶过来也晚了,自己心烦意乱,找不到北,阵脚大乱。

其实,什么时代都有各种不确定,工业时代也没有全都确定,未来同样如此。

想不乱阵脚,不见得非要去看未来是怎么样的,只要知道以前是怎么样的,大概率上是可以帮助我们找到脚下的路,所谓

“以史为鉴可以知兴替”

。只看未来反而容易找不到路,就掉坑里面去了。

四个值得关注的认知规律

1.

框架效应

前几天,我在粉丝群里看到大家的提问:

1)几个发展机会中,都有在行业快速拓展的可能。如何辨 识找到核心业务,迅速做大做强?关键点有哪些?

2)营业收入从千万到亿,从十亿到百亿,从百亿到千亿,公司高管团队的角色升级任务是什么?

3)如何看待万科提出的“活下去”?

4)针对先有分子公司、后有总部的集团公司,人力资源管控应如何设置,以达到有效管控的目的?

看完后,我非常感慨。其实我们有很多认知——对于现象以及对现象的看法、评价和判断——在相当程度上没有遵循人类认知的规律。

老祖宗早就总结出了这些规律,不需要我们再费尽心思的探讨。这些认知的规律不用我们都做到,只要能把其中一点做到极致,就可以保证你成为高能量的人。

但这一点可能不止需要做到一万次,而是需要做到十万次,要变成习惯,变成自动加工、自动反应。

大家应该都听说过“屁股指挥脑袋”,但知道框架效应的很少。什么是框架效应?

拿着相机去拍照,在摄影上叫构图,

面对同样的场景,不同的人构图不一样,拍出来的照片也就不一样,但反映的现象是同一回事。

这个差异不只是在清晰度上和取景的角度上,框架效应在相当程度上比认知能力、认知方式还重要。

“屁股指挥脑袋”反映的就是框架效应,即立场决定观点。

在框架效应中,立场不是通常认为的立场,而是脑袋里面自动勾画的一个参考框架。

我们看一件事情、看一个人、解答一个问题的时候会有一个参考框架,这个框架决定了我们怎么样去定义和评价它。

很多人较真说理论总是落后于实践,其实是没有实践就没有理论;没有苹果往地下掉就没有万有引力,先有苹果往地下掉,才有万有引力的,牛顿总结出来以后,就可以让更多人知道这个道理;

没有华为的实践,就没有出自华为的中国管理理论。管理理论相对来说落后于先进实践,但不可否认的是,先有实践再有认识,然后才是认识指导实践。

2.

认知偏差

人们不善于为该做的事情找理由,却善于为做了不该做的事情找借口;越做不好事情的人越善于找借口,于是没有任何借口输出时,大家都趋之若鹜。

这是60年代美国心理学家发现的一个很重要的认知规律。

丹尼尔·卡尼曼“把心理学成果与经济学研究有效结合,从而解释了人类在不确定条件下如何进行判断”,他和合作伙伴弗农·史密斯(弗农·史密斯离世比较早,因为诺贝尔奖不奖给不在世的人,所以颁给了丹尼尔·卡尼曼)共同获得了2002年诺贝尔经济学奖。

他的突出贡献在于他的最重要的成果是关于不确定状况下人类判断、推理和决策的研究,他证明了人类的决策行为如何系统性地偏离标准经济理论所预测的结果。所以,谈不确定性,我肯定是没有资格的。

丹尼尔·卡尼曼的代表作

《不确定状况下的判断》

这本书翻译得不是非常好,但如果大家感兴趣的话,还是可以读的。

这本书非常有价值,主要是研究分析企业经营,尤其是金融公司的投资、股票、证券、风险决策,也分析了人的天性、贪婪、需要等等。

丹尼尔·卡尼曼还有一本特别好的书《Thingking ,Fast and slow》(《思考,快与慢》),可以帮助解释我和彭剑锋老师的差异。彭老师属于Thingking Fast,相对来说,我偏slow。

决策上的误区,为什么大家知道不该犯的错误还去犯?简单来说,就是道理讲了很多,为什么大家做不到?影响因素有很多,

其中有两个:一个是你信不信,另一个是我们的认知误区或者认知偏差。

3.

选择的悖论

什么是正能量?能量没有正负,你认为是正就是正,你认为是负就是负,这是认知方式或者认知规律。

不同的人有不同的认知方式,认知方式决定了我们在感受客观刺激的时候是有选择的

。我们不是原封不动地把所有的刺激都纳入到脑袋中来,而是选择把自己感兴趣的、认为重要的东西吸收进来。

比如今天的分享,大家能够记住几个词?每个报告人都认为他分享的东西经过了很多年的积累,都是重要的,都是深思熟虑过的。但能进入大家大脑的能够理解的内容,理解不了的就放弃了。

数字时代让我自己面临很大的挑战,不是去做是非对错的选择,而是选择哪些东西对我来说是有价值的。

这挺难的,选不好我们就跟不上时代的节奏,永远都被别人牵着鼻子走。所以对于个人来说,数字时代最大的挑战实际上是选择,要选择就要有判断。丹尼尔·卡尼曼和弗农·史密斯都是从这个角度来研究问题的。

我非常喜欢这个说法:

如果选择更少,人们会活得更好;把选择的限制看成是解放而不是束缚;要成为选择者,而不要成为捡拾者。

关于认知规律,上世纪50年代已经有西方学者得出这样一些结论:

-

做决策(选择)带来认知失调;

-

失调与态度改变;

-

为付出的努力辩解;

-

自我服务偏见;

-

基本归因偏差。

在社会生活里,选择少一点的人反而会活得很快活很幸福。

基本逻辑是人们只要做选择,一定会带来认知的失调。

这个结论的前提是人们在人生中的任何选择都不可能是完美的,于是决策就有了模型,是选择最优还是满意?

没有最优,因为理想的状态是这个世界上一定存在对我们来说是最合适的那个人,但是我们不能等,所以

差不多满意就可以了

,买衣服、买车子、上学等等都是如此。

一旦做了选择,就不得不舍弃某些东西,于是只要做选择就会带来认知的失调,而认知的失调导致不舒服。从这个逻辑来讲,认知失调越少,人们的幸福感越高。

4.

斯特鲁普效应

斯特鲁普效应,是一个基本的认知规律。

现在我们来运用一下这个规律。请大家做几个选择:

问题1

:假设现在给你一个奖励,这个奖励有两种方式。一种方式是直接选择拿1000元,这样的话百分之百可以拿到;另一种方式,通过抛硬币决定,如果硬币正面朝上,你可以拿2000元,如果反面朝上,你一分钱都拿不到。

美国的一项研究表明,全球78%的人选择直接拿1000元,因为人们有一个基本的倾向叫回避损失,但是企业家会选择第二个,去赌一把。

问题2

:你做错了事情要被罚,要么赔偿1000元,就可以走人了;要么赌一把,如果抛硬币正面朝上,可以一分钱都不给,如果背面朝上,需要赔偿2000元。

很多人选择直接赔偿1000元,经济学家给这种现象起了一个名字是禀赋效应。当你拥有一个客观事物的时候,客观事物在你心目中的价值和它的实际价值并不对应,所以失去了才觉得它的珍贵。

问题3:

张三拥有A公司的股票,在过去一年里,他考虑过将A公司的股票转成B公司的股票,但是他没有这样做。

现在他发现,如果当年转成B公司的股票,现在将获利2万元。李四拥有B公司的股票,在过去一年里,他把B公司的股票换成A公司的股票。现在他发现,如果他一直只有B公司的股票,他将多获利2万元。

很多人认为李四更后悔,及时行乐是有条件的,这是经济学上的结论,但用的是心理学的原理。人们因为作为所产生的遗憾程度,比因为不作为所产生的遗憾程度要大。

有些事情没有做会后悔,有些事情做了之后发现不该做,后悔程度更大。经常听人说为避免年老时后悔,有些事就赶紧做。

反过来讲,有人表示可以选择不做,不做的话遗憾程度相对较小,其实这不是我们主观上想不想的问题,而是它有不可抗拒的规律在里面。

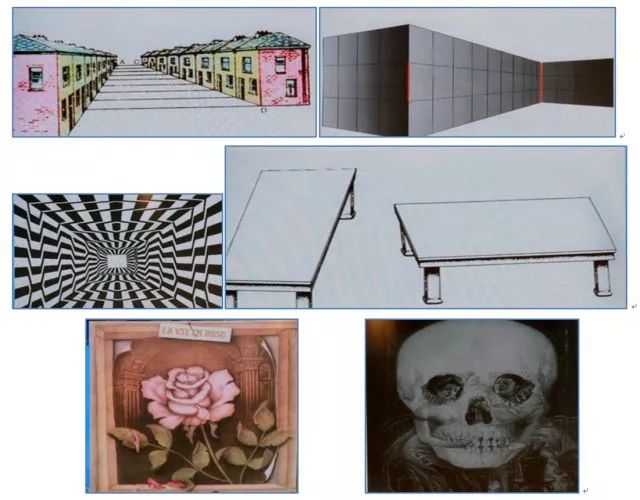

再给大家看几张图片:

图一,AB和CD哪一个长?看起来是AB较长,这就是视觉的错觉效应。

图二,米勒·莱尔的幻觉效应,哪条红线更长?实际上两条线是一样长的,这就是对比的差异。

图三,所有的正方形是完全的正方形吗?我怎么看都不像完全正方形,但实际上是的。

图四,两张桌子的面积一样大吗?实际肯定是一样大的,但是看起来却不一样大,直观来看就是右边的桌子比左边的大一点。

图五,既可以看成是一朵花,也可以看成是两个相拥接吻的恋人。

图六,可以看作是一个骷髅,也可以看作是一个男士在向一个女士求婚。

由此我们认识到知觉的几个特征:

知觉有选择性。

我们不是完全被动地把外部的刺激,包括自身的刺激接受进来,这种选择性使得我们在生活中既出现了情人眼里出西施,也有狗眼看人低。

知觉有完整性。

我们拒绝与选择有概括性,会通过个别信息对事物做出整体评价,这叫以偏概全、以点盖面。

知觉有恒常性。

一旦对事物形成了印象,相对来说就比较稳定,这叫刻板印象。

知觉有理解性。

我们往往会在理解、解释别的事情的时候,加上自己的主观偏见,极端地说就是解释任何事情的时候都可能是“以小人之心度君子之腹”。

下面请大家快速地告诉我,看到的这个字是用什么颜色写的。

有不同的表示颜色的文字,例如红、黑、白,但是如果把红这个字涂上黄色,把黑这个字涂上红色,把白这个字涂上蓝色,随后让你回答字的颜色时,你就会反应速度减慢,而且很难准确判断。

1964年,有位研究者发现这个现象的时候并没当回事,后来他成了临床精神病学和心理学的权威。他认为这是人的认知规律。

人们对于客观刺激的反应有两种:一种是自动加工,另一种是控制加工。

人们对于意义的加工实际是自动加工,因为对意义更熟悉,已经自动化了;对于颜色的加工是非自动加工,需要经过一番思考,所以反应会延迟一些。第一反应出来的东西是自动的东西。

自动加工和控制加工实际上不能完全独立,它们相互之间会干扰。

于是就有了不同的认知方式和认知能力,有些人能够把这两个东西独立开来,是因为他的自动加工对控制加工影响相对较少。

我们也常以感性和理性来区分。有的人必须先怎么样再怎么样,这是序列加工;还有人是平行分布加工。