今天,照常打开微信。你可能会发现微信已经悄悄变成

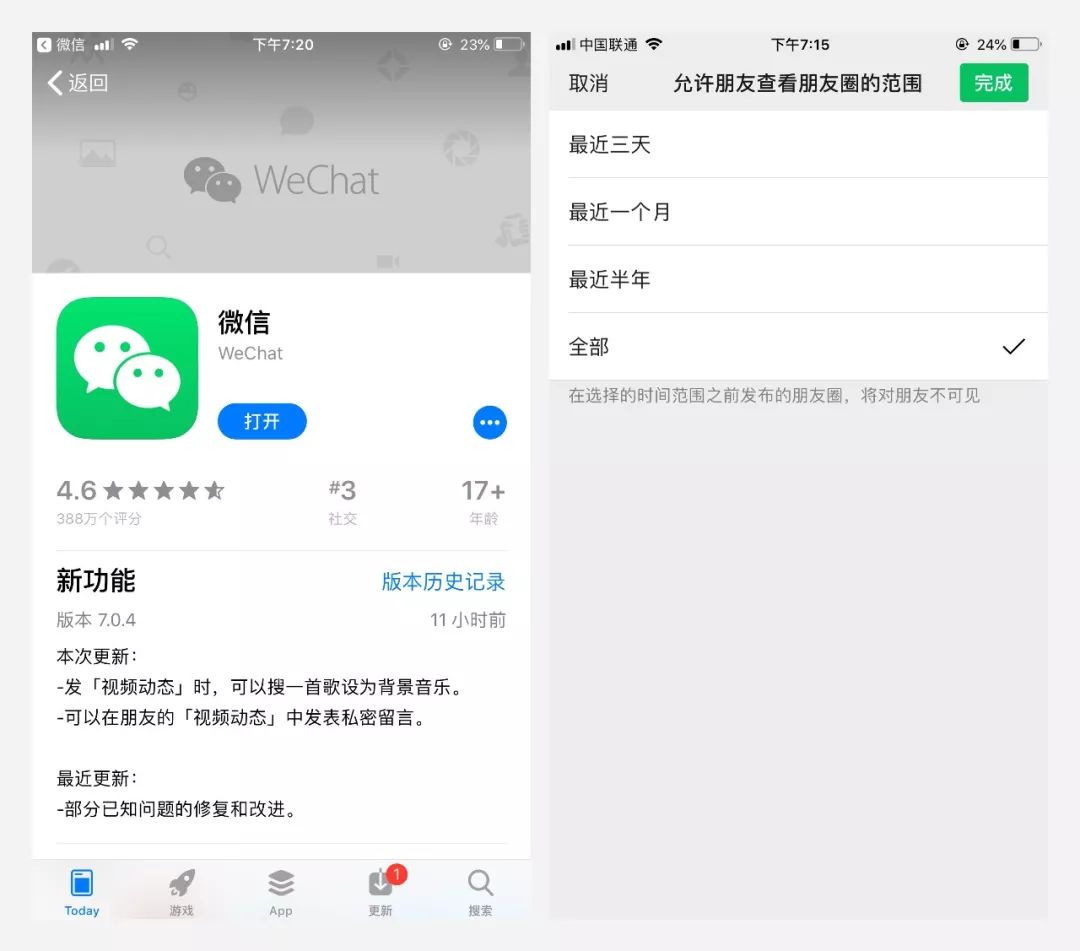

Version 7.0.4

。

是的,微信又更新了。

这次更新又变化了什么呢?

· 朋友圈查看权限新增

「最近一个月」选项;

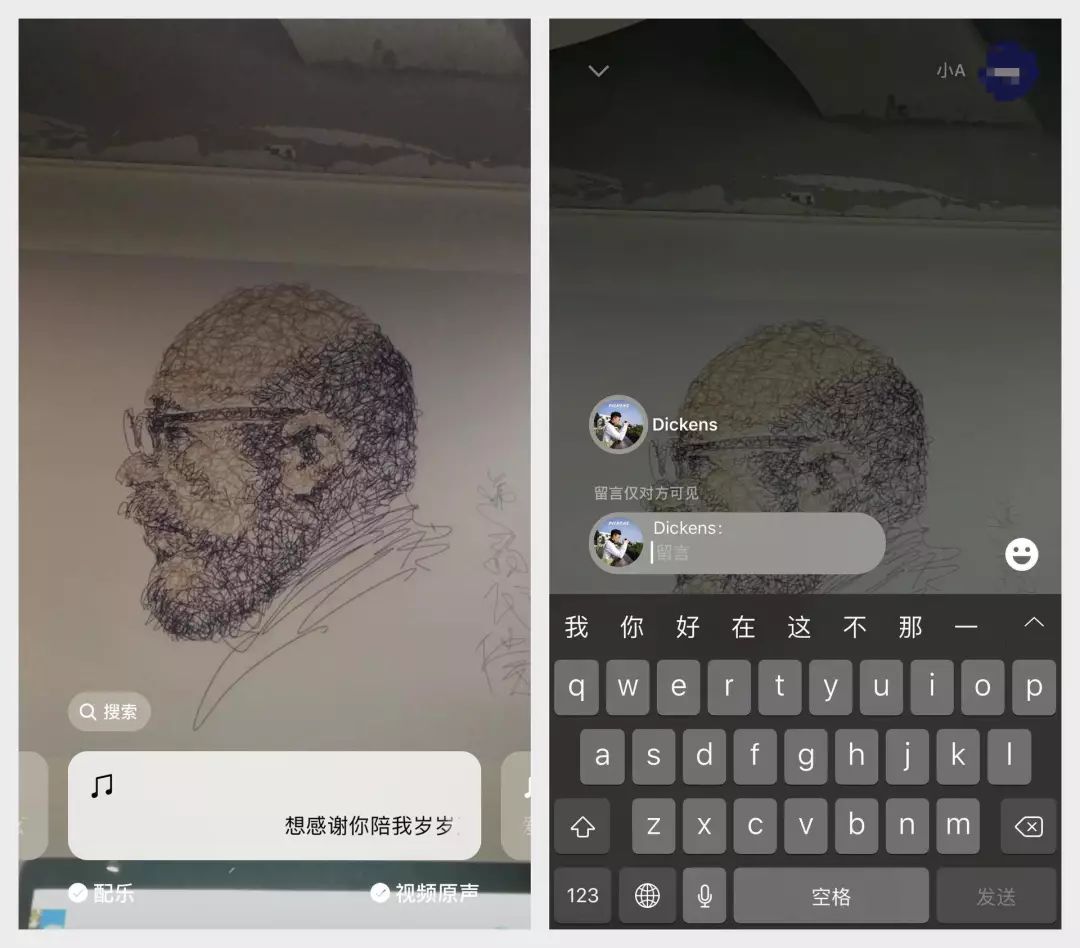

· 发「视频动态」时,可以搜一首歌设为背景音乐;

· 可以在朋友的「视频动态」中发表私密留言;

· 小程序下拉界面更新;

· 语音消息动画更新。

↑ 新增

「最近一个月」选项

↑ 朋友

「

视频动态」可发表私密留言

↑ 语音功能及小程序界面的变化

在这一次的更新里,有两个细节很有意思:

第一是增加了「朋友圈一个月内可见」的设置,第二是「可以在对方的视频动态中加入私密留言」。

这两个设计,都是关于朋友圈的动态。

一个产品在某个方面更新,肯定是预见了某种需求,或者要做某种弥补。

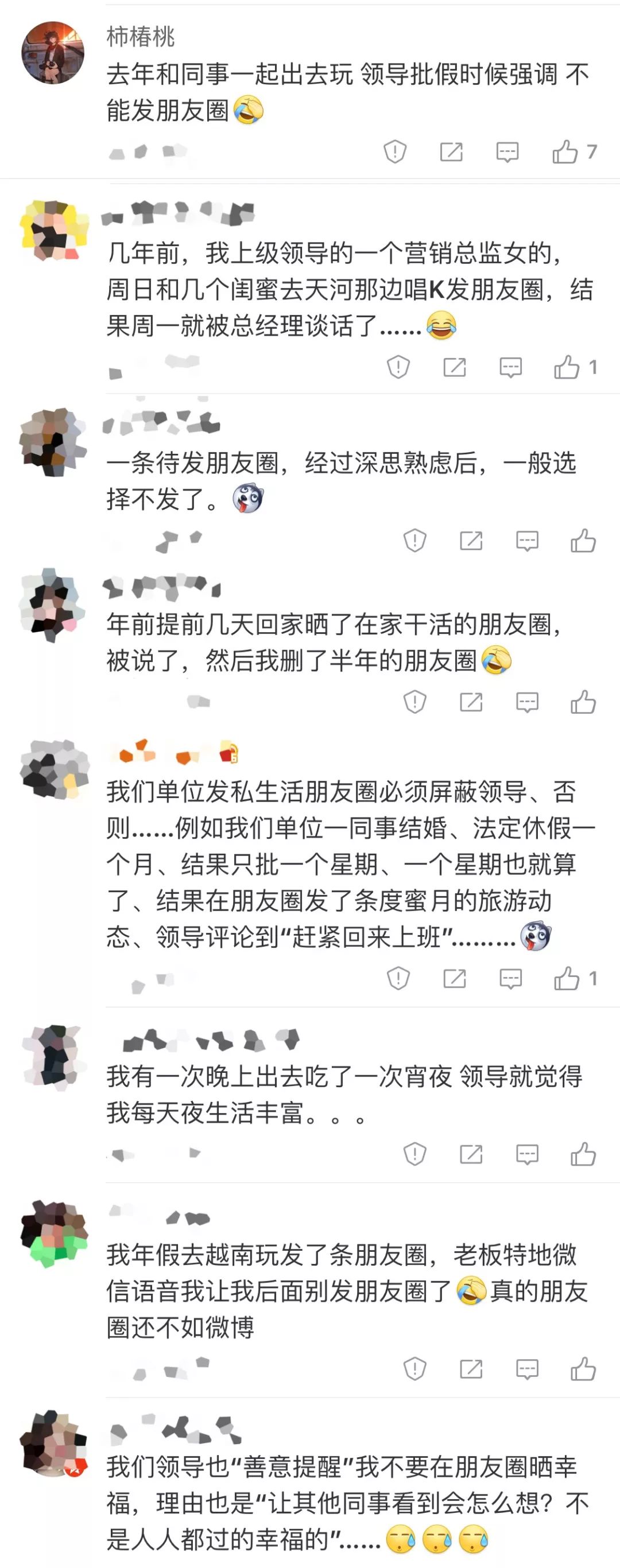

对于朋友圈而言,它承担了太多的社交功能,也让人背负了太多的社交压力。

在具体说明自己的分析前,我想说一个故事,关于自己的故事。

我的朋友圈和微博是两个世界。

在朋友圈里,我发的内容要么是公司新闻,要么是一些手机摄影。

我看了一下最近一年的发布情况,每月基本维持在 6 条左右。

但微博就是另一番景象:多的时候,一天的量就赶上朋友圈一个月的。

为什么?

在朋友圈发东西,我有压力。

我不敢发太多与工作无关的内容,因为我担心,这会让人觉得自己整天在吃喝玩乐。

我不敢转发太多公众号相关的内容,因为我不希望他人认为,我不务正业。

我不敢表达太多我的态度,因为我知道每一个态度,肯定都有支持与反对,我不希望因为这个原因影响到,我和每天打交道的朋友之间的关系。

这一切的压力,都来源于在意。

在意的背后,是针对目标受众的个人品牌管理。这个词太高端了,我们换一个:人设打造。

因为朋友圈里的受众,跟工作关联度太高,所以,针对他们,我们必须是「勤劳的」「爱岗敬业的」「无私奉献的」「挑灯夜战」的。

即使我没有证明这些的素材,或者不想刻意如此的动力,那也至少不要给人「懒惰」「贪玩」的感受。

你肯定会说,那分组不就好了吗?

可是,有两个困难点。

第一,总有漏网的情况。

因为很多人忘了备注,对方也没有在加完好友做自我介绍,你怎么知道「如风」到底是谁?

第二,分组真的好难。

我们少说都有几百上千的好友,像我这种,有 4000 多好友,在分到一半时,就直接放弃。

所以,最后想想,还是算了。

但是,回到微博,我突然如释重负。

我可以在上面写段子,我可以在上面转发搞笑的内容,我可以在上面分享自己的 Vlog,我可以在上面表达我喜欢哪位明星——因为,我知道,跟我特别熟悉的朋友,确实很少在微博活跃。

即使有,他们也不会每条都刷,或者每天像微信那样来刷。

所以,在这里,面向的更多是陌生人。与陌生人建立连接,有很多途径,可能是「干货输出」,可能是「有趣好玩」,但绝对不是秀自己多么努力,感叹凌晨公司楼下的灯光多美。

在这里的人设,可以更接近相对舒适的区域。

毕竟,这是广场,大家五湖四海,没打过照面,只希望偶尔刷到你时,能简单一笑,然后继续往后翻看。

所以小结一下,微信和微博,之于自己,源于受众不同,于是人设经营分裂,最后是内容产出的欲望和主题也大相径庭。

借助这个逻辑,我们再看微信新推出的两个功能:

第一,朋友圈一个月内可见。

它在「三天」和「半年」之间,找到一个平衡点。

「三天」的坏处是:经常别人一进入你的朋友圈,发现什么信息都没有。这很不友好。

毕竟,我们还是希望朋友圈有一种「我家大门常打开」的欢迎感。

而「半年」又太长了。虽然可以敞开大门,但还是不想进入卧室,进入更多的空间,不想让你看到半年前胖胖的样子。

所以,之于「热情」的人设,这起到一个微妙的平衡。

第二,可以在对方的视频动态中加入私密留言。

其实,我一直不看好微信的视频动态。

为什么?

因为发视频会天然地跟「玩乐」联想到一起。所以发布出来,也很容易让大家对你的「敬业」人设产生怀疑。

好了,即使是突破了这层心理障碍,无所顾忌地去发布,又面临了下一个问题:我想得到反馈。

毕竟,人只有得到持续的激励,才能持续的行动。

但对他人来说,反馈也是个有压力的事啊。点个赞还好,可能别人一转眼就忽视了。但如果是发评论,又被其他人看到,那就留下了证据:你看,在玩乐吧!

微信这个「私密留言」就解决了这个痛点:你的视频做得不错,我还是给你个鼓励吧!

如此,做视频的得到了反馈,也会自然有更大的动力。

毕竟,人的行为,必须要有激励。

所以,不得不佩服,腾讯真的很会洞察人心。

我是尾巴

更多微信实用技巧,奉上

「

微信效率手册

」,

希望你能喜欢。

微信效率手册:

1

.微信沟通:微信求人手册

2.