故有无相生,难易相成,长短相形,高下相倾,音声相和,前后相随。

既然众人的跟风簇拥会使得事物向其对立面转化,于是老子就接着列出了这样的六对事物:

有无相生:因

“常有”

中包涵

“微无”,故当众人一起推动“微无”时,“微无”就扩展成了“常无”。

因

“常

无

”

中包涵

“微有”,故当众人一起推动“微有”时,“微有”就扩展成了“常有”。

《战国策

·秦策二》上记载了这样一个故事:

从前,曾参

居

住

在

鲁国费地,费地有

个人

与

曾参

同名同姓

,

他

杀死了人。

于是,就

有人就跑来告诉曾参的母亲

道

:

“曾参杀了人!”曾参的母亲

道

:

“我的儿子是不会杀人的。”

说完照旧织布。过了一会,又有个人跑来告诉曾参的母亲道:

“曾参杀了人!”曾参的母亲仍然是照旧织布。又过了一会儿,第三个人跑来告诉曾参的母亲:“曾参杀了人!”曾参的母亲大为恐惧,扔下织布的梭子就翻墙逃跑了。

在

“曾母投杼”这个案例中,大贤曾参是没有杀人的,这是“常无”。与大贤曾参同名同姓者杀了人,这就是“常无”中存在的“微有”。当众人争相传播“微有”时,“微有”也就终于变成了“常有”,致使曾母误以为其子曾参杀了人,这就是“无中生有”。曾母原本是对其子曾参有信心的,认为以其子曾参之贤德,绝对不可能会杀人,这是“常有”。可是如果遇到某些身不由己的极端情况,其子曾参会不会迫不得已失手杀人呢?对此曾母也并无绝对把握,这就是“常有”中的“微无”。随着报信者越来越多,“微无”也就终于变成了“常无”,致使曾母对认定其子绝不可能杀人一事毫无信心,这就是“有中生无”。

难易相成

:

在面对困难的事情时,如果当事人坚持不懈地学习工作,就会积累越来越多的感悟和经验,做起事情来就会越来越得心应手,使得困难的事情逐渐变得容易。反过来说,在面对容易的事情时,如果当事人不充分准备,不谦虚谨慎,不勤加练习,就会在工作中出现各种纰漏,导致事情做起来越来越困难。故清代彭端淑在《为学》一文的开头写道:

“天下事有难易乎?为之,则难者亦易矣;不为,则易者亦难矣。人之为学有难易乎?学之,则难者亦易矣;不学,则易者亦难矣。”意思是说:天下的事情有困难和容易的区分吗?只要肯做,那么困难的事情也会变得容易;如果不做,那么容易的事情也会变得困难。人们做学问有困难和容易的区分吗?只要肯学,那么困难的学问也会变得容易;如果不学,那么容易的学问也会变得困难。

对事是如此,对人亦是如此。宋代欧阳修在《伶官传序》一文中,总结了后唐庄宗李存勖励精图治,击败强敌,建立后唐,之后又重用伶人,荒废朝政,以致众叛亲离,国破身亡的历程,并发出了

“难道是得天下难而失天下易吗(岂得之难而失之易欤)?”的感慨。紧接着,欧阳修分析道:“《书》曰:‘满招损,谦得益。’忧劳可以兴国,逸豫可以亡身,自然之理也。故方其盛也,举天下之豪杰莫能与之争;及其衰也,数十伶人困之,而身死国灭,为天下笑。夫祸患常积于忽微,而智勇多困于所溺,岂独伶人也哉!”翻译成白话的意思是:

《尚书》

上

说:

“自满招致

损害

,谦虚

获得益处

。

”忧患

辛劳

可以使国家兴盛,安逸

享乐会导致自身灭亡,这是

自然的道理。

因此,

当庄宗

正值旺盛时,普天下的英雄豪杰无人能与之抗衡。可等到庄宗衰败时,几十个伶人围困他,就弄得身死国灭,被天下人耻笑。祸患常常是由微小的事积累起来的,聪明勇敢的人往往会被所溺爱的人事所困扰,哪里仅仅是伶人啊!

长短相形

:

长短并非绝对,而是在比较中存在的。长之所以称之为长,那是因为有短作为其对照。如果拿

“更长”来与之相较,则长也就变成了短。短之所以称之为短,那是因为有长作为其对照。如果拿“更短”来与之相较,则短也就变成了长。因此,长短亦随时可以向其对立面转化,只在乎其所对照比较的对象而已。屈原《卜居》上记:“夫尺有所短,寸有所长;物有所不足,智有所不明;数有所不逮,神有所不通。”意思是说:尺虽然比较长,但也会有嫌它太短的时候;寸虽然比较短,但也有觉得它够长的时候。万物都有不足之处,智者都有不明之事,卦数都有算计不到之时,神明都有无法通达之情。万物、智者、卦数、神明原本都是“长”的,可一旦遭逢其不足、不明、不逮、不通之时,那就变成“短”了。

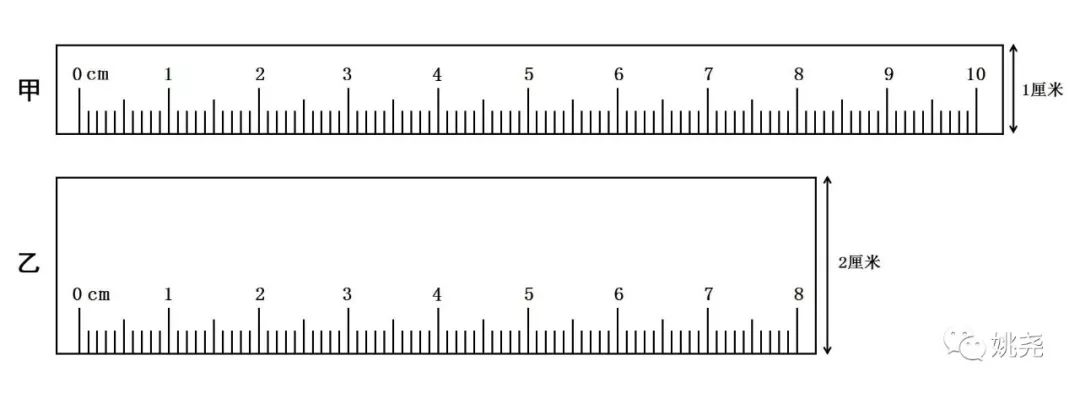

请看下面这张图:

图中画了两把直尺,其中甲尺的长是

10厘米,乙尺的长是8厘米。两者相形之下,我们说甲尺是长的,乙尺是短的。可是就宽度而言,甲尺是1厘米,乙尺是2厘米,两者相形之下,又可说在宽度这条边上,乙尺是长的,甲尺是短的了。因此,任何事物都是以多个方面同时呈现,人们囿于思维见识和语言习惯,常以其所见到的那一面的长短来指称该事物的长短,这同样是不准确的。

刘向《说苑

·杂言》

里记载了这样一个故事:

甘戊使于齐,渡大河。船人曰:

“河水间耳,君不能自渡,能为王者之说乎?”甘戊曰:“不然,汝不知也。物各有短长,谨愿敦厚,可事主不施用兵;骐骥騄駬,足及千里,置之宫室,使之捕鼠,曾不如小狸;干将为利,名闻天下,匠以治木,不如斤斧。今持楫而上下随流,吾不如子;说千乘之君,万乘之主,子亦不如戊矣。”

甘戊,

即战国时期的秦国丞相甘茂,奉命出使齐国。在渡河时,船夫对他说:

“河水就这么宽,你都没法自己渡过去,还能为君王去游说吗?”甘茂道:“不能这样说。你不明白,万物都各有自己的长处和短处。谨慎朴实、诚恳厚道的人,可以用来侍奉君主,但却不能用来领兵打仗。

骐骥騄駬

这样的骏马,脚力可以奔驰千里,但如果把它放在宫里捕捉老鼠,那就还不如一只小猫。干将这样的宝剑,其锋利程度天下闻名,可如果给木匠拿去砍木头,那还不如用斧子。现在若要论划桨驾船,在水面上随波逐流,那我确实不如你。可若要论游说千乘之国的君主,万乘之国的国王,那你就不如我了。

”

高下相倾

:

对于这句话,许多注家将其译为

“高下相互倾斜”,这显然是一种望文生义的解读。譬如我要建造一座直立的高楼,它如何会与平地相互倾斜?于是又有人将其译作“高下相互依存”,这种译法在逻辑上虽然是通顺的,但终究也只是译者想当然耳的牵强附会,偏离了老子的原意。为了理解老子的原意,我们还是得回到说文解字上来。

《说文》记:

“倾,仄也。

”“

仄,

侧倾也。从人在厂下。

”

可知,

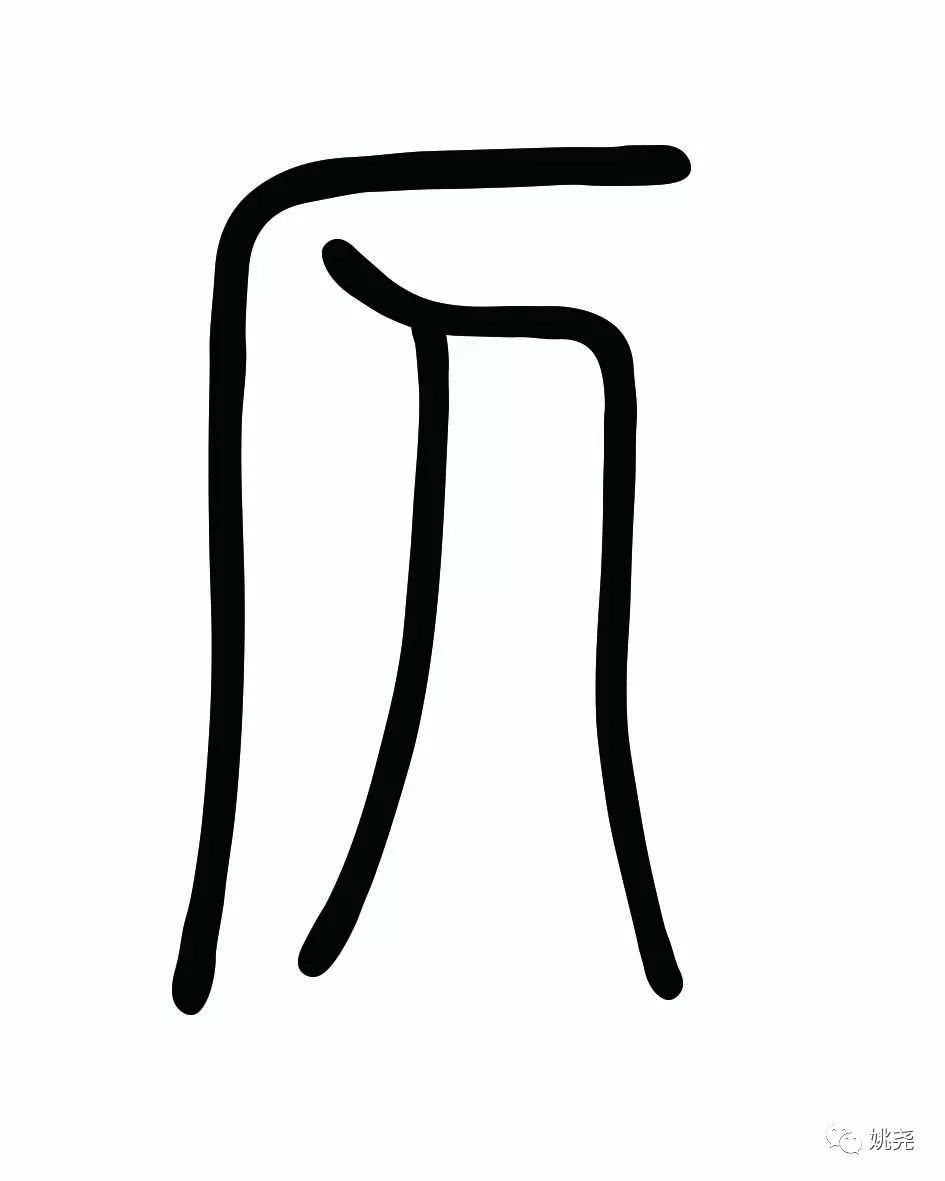

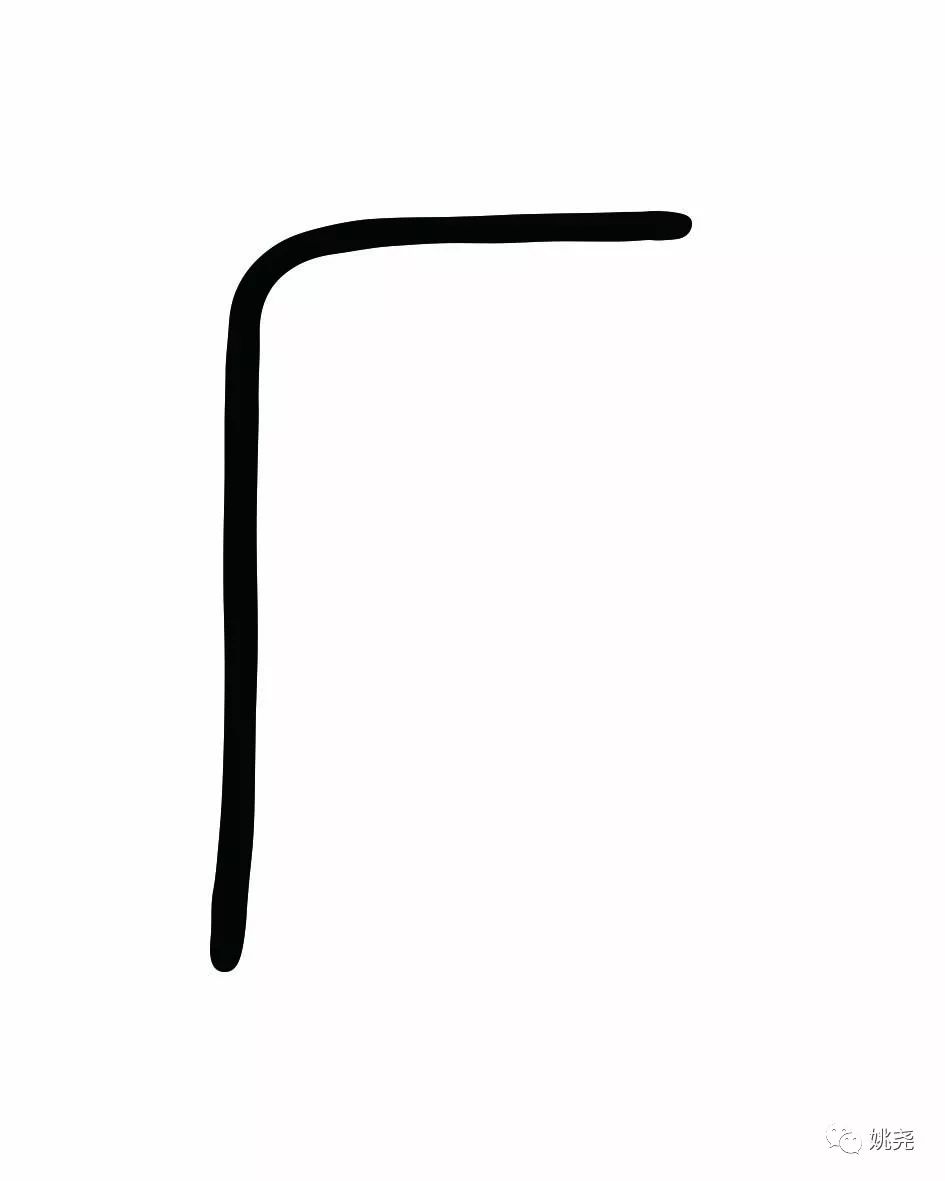

“倾”字和“仄”字是相通的,意思是人在厂下,其小篆写作:

“厂”字,并不作今时常见的“工厂”、“厂房”解。“厂房”的“厂”读作

chǎng

,是“

廠

”的简化字,而“人从厂下”的“厂”读作“

hǎn

”,其小篆写作:

《说文》记:

“山石之崖岩,人可居。象形。”意思是说,“厂”字象的是山崖上岩石向外突出而形成的石穴岩洞的形状,人可以在里面居住。后来将“厂”字引申为房屋即由此而来,而“仄”字所谓的“人从厂下”的意思就是,人在低矮狭窄的石穴岩洞里居住时,不得不弯腰俯身,是无法直身抬头的。因此,“仄”字的本义就是不平正。

这样一来,我们就很好理解

“高下相倾”了。老子的意思是说,当高低放在一起时,就变得不平正了。打开中国地形图,我们会看到有些区块记作平原,如东北平原、华北平原、长江中下游平原;有些区块记作高原,如青藏高原、内蒙古高原、云贵高原、黄土高原。所谓“原”,就是宽广平坦的地方。从宏观上看,整个平原都是平正的,因为平原上的每个地方都低。整个高原也都是平正的,因为高原上的每个地方都高。可是当在高原和平原并立时,就变得非常不平正了,其交界处通常都是著名的大山,如黄土高原和华北平原的结合处是太行山,内蒙古高原与东北平原的结合处是大兴安岭。而青藏高原作为世界上海拔最高的高原,在与较其更下一个阶梯的内蒙古高原和黄土高原相结合的地方是祁连山,与云贵高原的结合处是横断山。