“81192,请返航!”

今天

全国网友都在呼唤这一串数字

20年了,我们从未忘记!

视频来源:央视新闻

81192,夙愿已达成

请返航!

王伟的生命,永远定格在33岁,他用忠诚,飞完了生命的最后航程。

今天是王伟牺牲20周年,为了更好的传承“海空卫士”王伟的爱国主义和革命英雄主义精神,浙江安贤园联合各有关单位举办纪念活动。

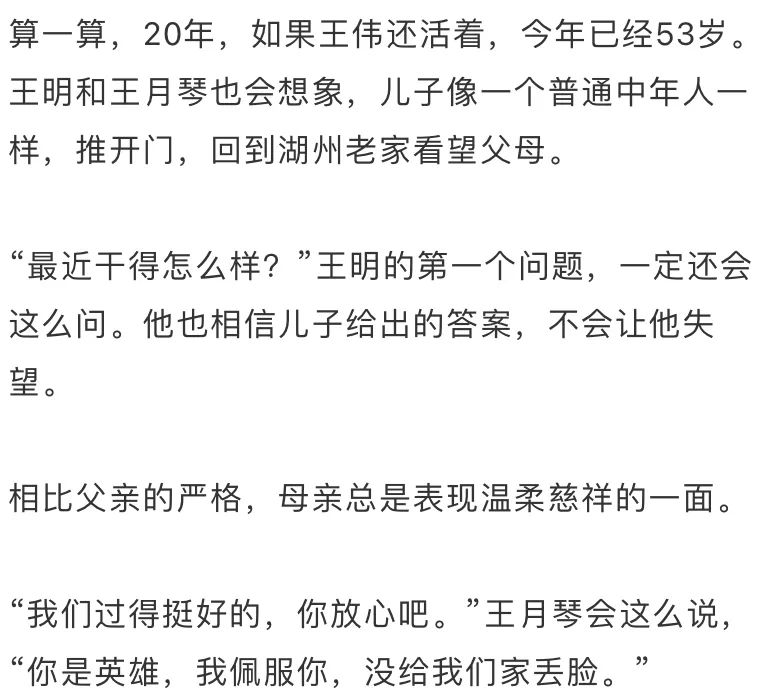

王伟墓前摆满祭奠品

▼

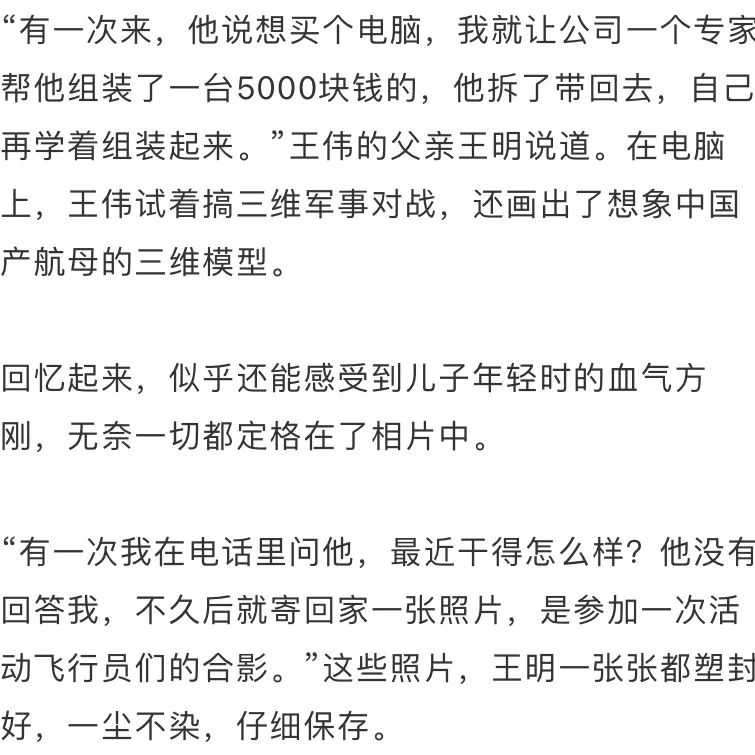

王伟母亲含泪为儿子献花。

▼

在湖州吴兴区一个安静的老小区,王明和王月琴过着退休生活。如果不是客厅里挂着一块“湖州人民的好儿子”的褐色牌匾,这个家庭,看不出和其他家庭有什么不同。

即将到来的4月1日,让两老又忙碌起来。采访当天上午,他们刚刚去区里开了缅怀英烈的座谈会。4月1日当天,还要来一趟杭州安贤陵园,给儿子王伟扫墓。

20年,7300多个日夜,并不足以稀释对至爱之人的记忆。

每年一到3月,78岁的王月琴心情就开始变得沉重,到了4月更要一夜夜地失眠。只要躺在床上闭上眼,脑海中,都是关于儿子王伟的成长片段,以及那年连续几天都打不通的电话。那种担心和着急,让她感到压抑。

在很长一段时间里,王明和王月琴走不出痛苦的阴霾。他们不能听到儿子的名字,王月琴走在街上,看到有个身影像王伟,都会流下眼泪。

王明很清楚,想当飞行员,飞上蓝天,是儿子王伟从小的梦想。

在父母眼里,王伟从小是个脾气温和的孩子,他从不与人吵架,却喜欢在土堆上玩打仗游戏。一到夏天,在家里的时间多了,就缠着母亲,要听《闪闪的红星》《小兵张嘎》这些英雄故事。成为一个战斗英雄,是从小埋在他心里的一颗火种。在王月琴的家族里,她的哥哥姐姐每家都出了军人,“有十几个人当过兵”,家族的传统,也让王伟深受影响。

到了高中,参军报国的种子开始萌芽。学校招飞时,他想着偷偷报名。

“老师说这么严肃的事,一定要父母签字同意。”王伟这才回家说服父亲。

“我就跟他说,你既然要干,那就要好好干,拿出勇气,坚持到底。”王明尊重儿子的选择。倒是王伟的奶奶,需要全家人出动劝说,老人舍不得孙子离家太远。

“大家都知道招飞要求很高,飞行员啊,有几个能选中的?先让他报名了再说。”他们就这么劝奶奶。谁曾想,当年湖州30名学员到杭州参加考试、体检,经过层层选拔,最终只留下两人,王伟就是其中之一。

从1985年送儿子进入军营开始,王明和王月琴就像见证了一只雏鹰展翅翱翔的整个过程。

那时候王伟回家,王明的第一句话,总是“干得怎么样”。儿子话不多,成绩有目共睹:

在部队里,王伟的报国热情更加炽烈。“他本来可以留校做教官,却说‘南大门要紧’,觉得自己一身好本领,就要去开战斗机报效祖国。”王伟父母家中,一只大大的盒子,里面装着王伟从小到大的照片,其中有一张,王伟剃了光头,“他是班长,带头让全班一起剃光头,立志要一辈子留在部队。”

对于爱情,他爱得深刻浪漫,却做好了随时牺牲的准备。

王伟和妻子阮国琴感情甚笃,他们三年热恋,通信百封。他还曾亲手为妻子裁制时装裙子。王伟常年在外,但不论多忙,他都要为父母祝贺生日。儿子是他的骄傲,每次散步,他都要把儿子放在肩膀上高高地坐着。

1989年在阮国琴21岁生日的那天,王伟寄给她的生日贺卡

王伟的妻子阮国琴回忆,1989年元旦,正在热恋中的她收到了王伟的一封“绝情信”。他在信中为自己画了一座“王伟之墓”,让恋人对自己“死心”。原来,当时王伟所在单位的一个学员跳伞时不幸牺牲。他担心有一天会给心爱的人带来痛苦,只好忍痛向爱人撒谎。

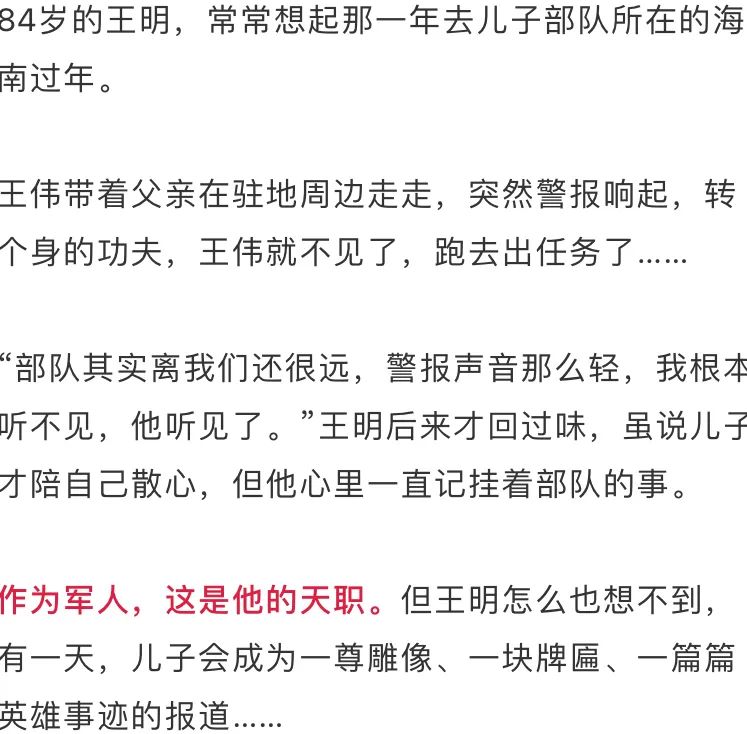

沉溺于悲伤不前,这并不是纪念一个人的最好方式。20年来,王明和王月琴也尝试着从沉痛中走出。

王伟离开的最初几年,在伤心时刻,他们选择外出旅行,云南、四川,五台山、峨眉山……到处走走逛逛,可以暂时忘记丧子之痛。

王月琴喜欢太极拳,最近十几年,她又上老年大学会了弹琵琶,跟着老姐妹们外出学习、演出,用充实的业余生活调解心情;王明也有自己的朋友圈,平时能聚在一起喝喝茶,说说话。

又到了4月1日,回想当初,如果不在王伟招飞的报名表上签字,一切是不是会不一样?

“一个国家没人当兵行吗?没有人保家卫国行吗?”面对类似的提问,王明和王月琴的回答,都是语气坚定。