不知什么时候起,读书不再是件私密的事。

邢坤是浙江大学光华法学院研一的学生,喜爱读书的他,手机里下载了豆瓣阅读、微信读书、掌阅等多个应用。周末去律所实习的路上,他一般都会打开微信读书读上个半小时。在他的“书架”上,既有专业相关的《中国知识产权制度研究》、《宪在:生活中的宪法踪迹》等,也有他的兴趣读物《从甲午到抗战》、《降临》、《夹边沟记事》。

而这些书,有些来自微信好友的推荐、赠送,有的来自火热的社群讨论,相比从前逛书店偶遇一本书的浪漫,读书APP们创造了一种忽远忽近却很熨帖的书友关系。

“我读”到“我们读”

读书如何社交化?

社交化阅读是以互联网为基础,以读者体验为中心的新型阅读方式。于2015年8月上线的微信读书,显然正是靠鲜明的“社交”特色才成为不少手机党的移动图书馆。在阅读过程链中,传统阅读强调过程后端,重思考和信息内化,而微信读书等app则更加强调信息的接触和获取,重视前端行为。

基于微信关系链的读书体验将社交圈纳入了移动阅读的范畴,使关系互动成为读书行为的一部分,用户ID阅读与图书信息阅读相融合,阅读更加丰富、生动、有趣。所以读书的社交基因是怎么被开发出来的呢?

发现:好友们在读/想什么

微信读书底栏共分出四个版块,分别是“发现”“书架”“想法”“我”。打开app,首页便是“发现”栏,这个版块有一页为热门书籍推荐,而更多的篇幅正是留给了展示微信好友正在读什么书。

这个场景也打破了以往的“我想读XX书”→“到书城找书”的模型,变成了“我的好友在读这本书”→“我也读读看”。

此种转变可以说是适合手机端阅读场景的——在碎片化的时间里所做的大众化阅读,读者不一定是非某书不可的深度阅读者。

而在“想法”一栏,有与豆瓣模式相近的“精选想法”,收录了平台上的优秀书评和摘录。但另一个选项则是“关注的人”,其中的书评内容则全是所关注的微信好友的动态,界面与朋友圈也并无二致,读者可以对好友的书评进行点赞或评论,还可以分享该内容。

读书时长:阅读界的“运动步数”

微信运动甫一问世,便掀起了全民的“暴走热潮”,如果能以几万步的步数占据好友的封面,总是因或多或少的虚荣心而让用户积极参与。在微信读书中,这样的功能也在延续。

微信读书的读书时长每周结算一次,

在前一周中阅读时间最长的好友会在周一出现在app首页上,荣登“榜首”。

同时,

用户还可以用读书时长来兑换“书币”

,每半小时的阅读时长便能兑换1书币,每周兑换上限为10书币,而书城中的书价格基本上在10书币以内,因此如果阅读完一本800页左右的著作后,所累积的书币可以再兑换一两本新书。

微信读书的营销还有“赠一得一”等策略,也就是如果将标有此种优惠的图书链接分享出去,在有好友领取之后便能获赠这本书。

从“无计相回避”说起

社交化如何承包你的私人时间

读书社交化并不难想象,当你的歌单可以分享,你的健身时间可以排名,甚至你的下厨菜品也可以被评价的时候,一切似乎也就顺理成章了起来。社交化何以能让你乖乖奉上私人空间和时间?

去中心与信任背书

随着互联网的发达,社交化可以说改变了人与人之间的“弱关系”。在以往,如果两个人不常见面,关系便会越来越淡,而现在的情况正如格兰诺维特有关“弱关系的力量”的假设:弱关系促成了不同群之间的信息流动。在微博上,人们可能不会转发熟悉好友的状态,而会转发日常并不频繁沟通的人的有趣内容,因为弱关系最有可能向好友提供一些他们原本难以获取的信息。

社交化的时代中,“兴趣”成为了“信任”的来源。

例如音乐app网易云音乐正是兴趣社交的典型,用户培养起了“听歌+评论+转发”的使用习惯,评论区中某些精到的点评会收到上千个赞,而点赞与被点赞者之间并不熟识。在这样的环境下,谁的中心都不会长远地存在,互联网上形成的新型信任正是由兴趣集中起来的,而并非时常见面的熟悉感。

社交属性补充工具属性

“社交化”一词的盛行与其

增强用户黏性

的能力不无关系,也因此受到很多工具类app的青睐。工具类app的使用场景多是在用户“遇到某种困难”时出现的,对该应用的使用缺乏连贯性,停留时间也不长,而在“社交化”之后,往往能弥补工具本身的属性短板。

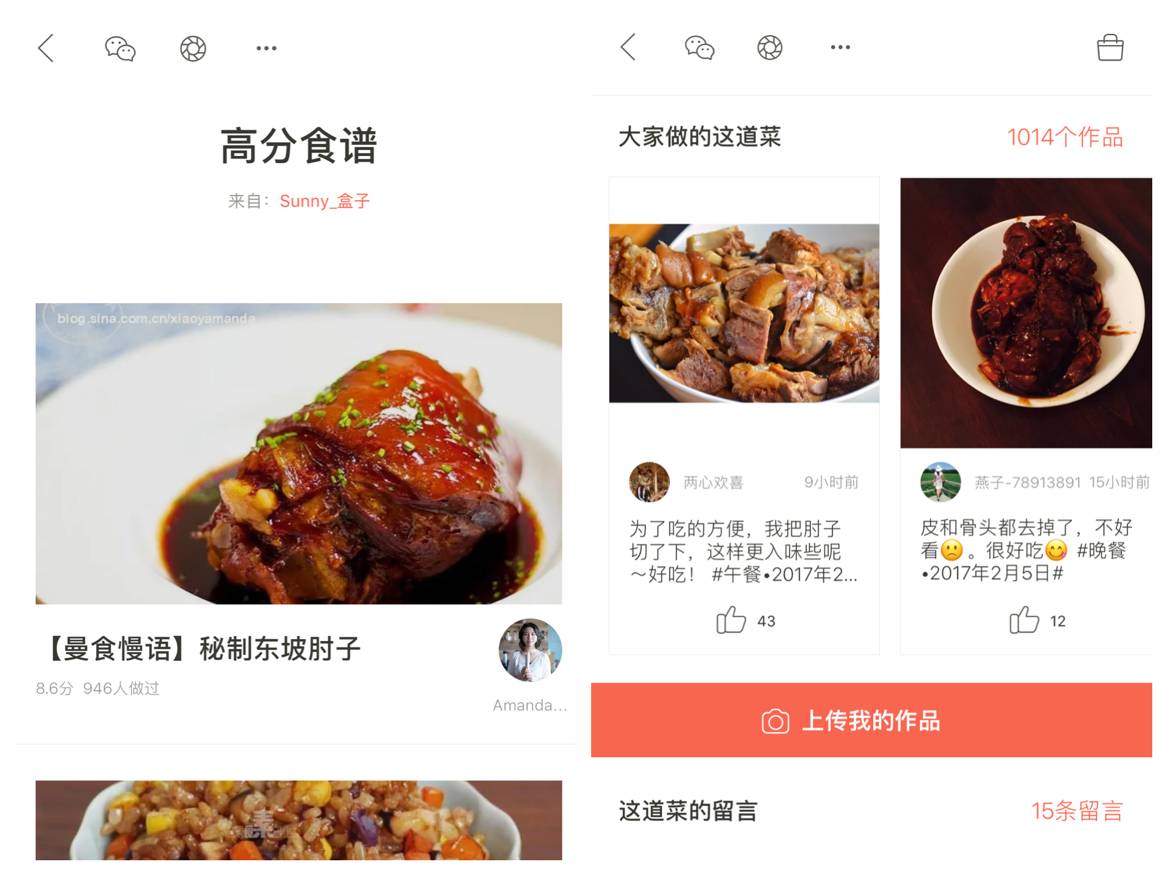

例如烹饪类应用中下载量较高的“下厨房”,基础功能是为用户提供菜谱,但是在加入社交元素后,用户可以在菜谱后的“大家做的这道菜”上传自己烹饪的菜品,可以点赞评论他人的作品,同时也可以自己发明菜谱并上传。

这样除了有做饭前需要查看菜谱的需求(工具属性)之外,用户在其他时间仍会流连于该应用中,与其他的烹饪爱好者交流心得(社交属性)。

“下厨房”通过社交化的方式由工具转型成了社区,给兴趣人群提供了平台,同时也通过加入“市集”版块的电子商务等方式取得了盈利。

读书的社交化基因

阅读APP戳中了哪些G点

孔夫子说:“独学而无友则孤陋而寡闻。”对现代人来说,无人交流相长还是其次,更为重要的点在于人们希望更有效率的读书,获得感受和知识。诚然这略显矛盾,但你不得不承认,在惰性面前,同侪压力是最好的鞭策方式。更何况,在这场阅读的游戏中,你不但看了好书,还获得了成就感,甚至可以完成一场自我营销。

塑造自我形象

E·戈夫曼认为,每个人都有向他人表演自己的问题,每个人总试图在社会情境中保持适当的印象,以求得到肯定的评价。微信运动的火爆便是如此,通过步数展现出“热爱运动,积极向上”的形象,无疑是自我包装的正面印证。而当好友们聚集到读书这个平台上时,且不论阅读效果如何,至少从阅读时长上也能树立起“读万卷书”这样的自我呈现。加之书籍分享以及书评评论,读者与好友之间又建立起了日常交流之外的新联系。

有人认为读书是一件私密的事,并不适宜将其社交化,而微信读书也设计了相关功能来解决该问题,即个人书架上的书籍可以选择性地向他人开放。当读者不希望他人知道自己的某些阅读经历时,他可以将这本书设为私密阅读,以此在塑造自我形象的同时,保留个人的阅读空间。

让阅读不再孤独

在传统的数字化阅读中,读者看到的书评和动态多来自于有相同兴趣的陌生人,虽然也许会产生观点的共鸣,但是对现实生活中的人际交往并没有显著推进。美国心理学家马斯洛在人类动机中阐述到生理需要、安全需要、归属和爱的需要、尊重需要和自我实现需要是人类需要的几个层次,