文 | 蒋校长

非知名铁血网创始人,五道口男子技校辍学,军品材料砖家;微胖界军宅戴表,懒癌强迫症晚期;女军迷之友(自认),战忽局临时工。

1924年,英国伦敦一个普普通通的住宅里面,有个36岁的男子贝尔德正在痴迷地摆弄着一堆不知道什么玩意。

这些玩意里有旧茶叶盒、捡来的马达、电线针和圆盘子什么的,他把他们拆了装,装了拆,最终在一年后,他将这些东西拼凑成了一个整体,通过马达驱动机械扫描枪,屏幕上出现了一个木偶的形象,非常逼真,眼睛、嘴巴,甚至眉毛和头发都清晰可见。

尽管画面上木偶面部很模糊,噪音也很大,但能在一个不起眼的黑盒子中看到栩栩如生的图像,仍引起了人们极大的兴趣。刚问世的电视被称为"神奇魔盒"。

就这样,第一台实用的电视机诞生了,贝尔德被称为"电视之父"。

从此,"秀才不出门,能知天下事"的古老寓言,成为了现实。

然而贝尔德没想到的是,100年后,他发明的这种改变人类历史的电视机,成了一个东方大国出口创汇的拳头产品。

2021年,中国彩电累计产量达到了1.6亿台,而出口接近1亿台,出口额超过百亿美元。

可是没人知道,中国电视业辉煌的背后,有着多么艰辛的历史。

01.

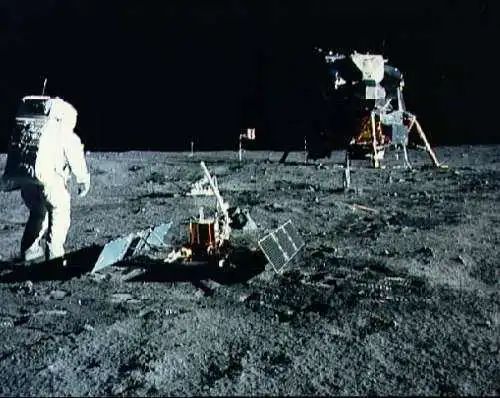

1969年7月21日,一艘来自地球的着陆仓,降落在了月球静海。

21时56分15秒,阿姆斯特朗的左脚首先踏上了月球的土地,接着,他说出了那句日后在各种场合被引用无数次的名句:这是我个人的一小步,却是人类迈出的一大步。

这句话,被同步传送到了地球的5.5亿人面前,他们正守在1亿多台电视机前面,等待着登月的成功。

消息传来,全世界沸腾了,但不包括中国。因为对大多数中国人来说,根本不知道电视机是个什么东西。

毕竟在1969年,美国有95%的家庭都有电视,而中国,连0.01%都不到。

中国电视业起步,比西方整整晚了30年。

1958年3月17,一台简陋的黑白电视机上,完整而清晰地播出了动画电影《小猫钓鱼》,这意味着我国第一台电视机试制成功了。

这台820型35厘米电子管黑白电视机,有一个响亮的名字,叫作华夏第一屏。完成这个突破的,就是天津无线电厂,也叫七一二厂。上世纪50年代,为了填补新中国电视事业的空白,国家把试制电视机的任务交给七一二厂。

但当时国内没有任何可供参考的电视机生产技术,七一二厂里几位顶级的技术人员和工人甚至都没有见过电视,也更不用说了解和掌握电视的相关知识了。

为此,技术人员多方收购出国人员带回的苏联生产的多款电视机。

电视没见过、理论没学过,试制小组唯一可以参考的就是一台苏联生产的电视样机。他们先从苏联电视机上拆出千个零件,然后分头去找这些零件。

为了生产电视,他们找军工厂要来了刚生产的国产电子管,加上苏联的元器件,终于造出了显像机构,然后又将铝片压成脸盆形状,接着把显像管镶进去,再在前面套个木壳,一个电视机就算完成了。

为了纪念中国第一台电视机的诞生,以首都北京命名,叫“北京牌电视机”。该电视可以接收五个频道的电视节目和三个超短波调频广播段的广播节目。

1959年,全国各地的很多人就是从这样的电视上,观看庆祝国庆的方队的。

六十年代开始,中国黑白电视慢慢开始普及,全国各县市机关和部队都开始配发电视。1961年中央人民广播电台、北京电视台还在北京转播了我国历史上第一次举办的世界性体育比赛——第二十六届世界乒乓球锦标赛。

但是到了70年代,中国电视发展缓慢,不仅设计落后,而且产量完全不足,只能推出一种9寸的收音机和电视一体机,而且价格昂贵,相当于一个普通工人大半年的工资。那时电视在大城市的普及率不到1%。1970年虽然天津无线电厂又生产出了中国第一台彩电,但由于很多元器件需要进口,并没有大批生产。

在那个年代,如果谁家有电视,可是不得了的事情,马上就会被邻居蜂拥而入,可见当时精神生活的匮乏。

电视机真正走进人们的生活中,还是在上世纪八十年代。随着家庭联产承包责任制的实行,农民兄弟开始享受到“包产到户”带来的福利,人们终于解决了吃饱饭的基本生活需要,开始逐渐关注到精神需求。

▲黑白电视变彩色电视的“神器”

1983年春节,中央电视台正式推出“春节联欢晚会”。自此,年三十看春节联欢晚会成为中国新的民俗。电视机产量开始爆炸性增长。

1984年我国决定推进彩电国产化,首先诞生的,是一款真正能被国人买得起的彩电——“金星牌”电视。

紧接着,中国彩电生产能力急剧扩张,加上外商转移到大陆的生产能力,涌现了北京、熊猫、牡丹,上海,环宇、飞跃等等各种品牌,据说当时全国有几百个电视机厂家,很多县都有自己的电视机生产厂。

到90年代末,彩电总生产能力突破4000万台/年,但内需加上出口总计不足3000万台/年。而且,一些核心技术仍控制在外商手中,并存在国产彩电严重趋同化等问题。

没有人意识到,这种低层次的彩电行业,会迎来多么惨烈的冲击。

02.

1958年,一群军工人在四川绵阳城郊的一片麦冬田上,建立了机载火控雷达生产基地,对外,称国营长虹机器厂。

自此,长虹这个中国彩电业绕不开的名字,就此诞生。

1985年,41岁的倪润峰被任命为厂长,但他一上任,工厂就先面临着生死存亡的危机。简单说:没活干,没钱发,样样停滞......

1986年,倪润峰力排众议,从日本松下引进了当时最新一代的彩电生产线,为长虹成就日后的彩电大王奠定了基础。

但是,当时国内引进的都是国外淘汰的生产线,而且多为18寸及以下,已经无法满足国内日益增长的消费需求。

但大屏幕彩电技术,一直垄断在日本人手里,中国人要买大屏幕彩电,只能选三洋、松下、日立等等,这种彩电动辄五六千的售价,掏空了无数中国人的钱包。

1996年,国家进口电视关税下调,各洋品牌摩拳擦掌,誓要彻底摧毁中国彩电业。

倪润峰看得很清楚,要想和洋品牌竞争,除了提升技术,还要整合国内资源,中国不需要上百家彩电企业,七八家足矣。倪润峰要做的,就是让国内彩电业洗牌,大鱼吃小鱼,从低层次竞争中脱离出来才有希望,大企业淘汰小企业,大企业赚了钱,才能有更多的资金搞研发,才能击败日本彩电。

这样很残酷,但这是战胜洋品牌唯一的选择。

1996年3月,长虹宣布彩电全面降价,降价幅度是8%-18%,每台彩电降价100元到800元。长虹提出的口号是“团结一致,抵御外敌”,要反击日资品牌在大屏幕彩电上的攻势。

面对这种猝不及防的狠辣手段,大多数企业纷纷予以谴责,但也有部分企业跟进。

4月,TCL“拥抱春天”降价大行动在全国展开,销售迅速上升。原来宣布不降价的熊猫、康佳等大厂在观望3个月后,最终也加入到降价行列。

首先举起大旗的长虹一马当先,销量突破400万台;TCL紧随其后,全年销售130万台,康佳、创维等都有效提升了市场份额。

但是,并不是所有厂家都有价格战的底气,技术老旧(或者叫成熟)、人员老化、场地局促、劳动力价格最高……一系列不利因素束缚着很多厂家的手脚。

1999年6月国内八大厂商建立价格联盟,但44天之后,价格联盟瓦解。

2000年6月9日,以康佳为代表的彩电业九大巨头宣布成立“中国彩电企业峰会”。峰会最后决定,制定彩电最低零售限价,彩电价格联盟形成。

但是随着熊猫降价,刚刚由厦华发起的彩电业高峰论坛和价格联盟迅速消亡,大家争先恐后降价,34寸全部拉到2500元区间。

这时候大家再回头一看,咦,进口品牌没了!34寸以下的传统彩电市场,除少量存货,所有索尼、松下、飞利浦、三星、LG等进口品牌全不见了踪影或宣布退出。

中国彩电企业在CRT电视市场取得了对洋品牌的全面胜利。

当然,代价也是惨痛的,安彩、熊猫、金星等彩电彻底出局,但他们的出局让中国彩电企业资源更加集中,提高了国产彩电的市场份额,让更多企业赚到了开展技术研发和产业升级的钱。

而长虹,也成了价格战的最大赢家,在倪润峰执掌长虹的二十年里,四次主动挑起价格战,无论是面对日资企业的围追堵截,还是面对国内竞争者的挑战,长虹的价格战总是屡试不爽,借助物美价廉的优势,长虹从90年代开始一直到2009年保持了连续20年的中国销售冠军,为此倪润峰也背负了“价格屠夫”的恶名。

2005年前后的长虹可谓风头无两,达到了中国家电企业的巅峰。

但是,花团锦簇的局面下,也掩藏着未来发展方向的危机。

03.

2005年左右,国内彩电企业进入了由显像管(CRT)向等离子、液晶电视升级的十字路口。

选择等离子还是液晶电视?很多人都难以抉择,一旦抉择,就可能是一个产业的衰败。

就算强横如索尼,当年也押错了背投电视的宝,虽然亮度高、清晰度高、功耗低、寿命长,但较大的体积让其很快被市场淘汰,让索尼电视一蹶不振。

现在同样的抉择,摆在了长虹接班人赵勇的面前。

等离子电视刚出来的时候,一直做为电视中贵族,色彩柔和不伤眼,特别是在快速移动图像时候不会像液晶电视那样丢失细节,能给人们带来非常棒的观影感受,所以索尼在全球范围内推出MR系列等离子电视,采用贵翔引擎技术,由于等离子自发光的关系,画质得到了消费者和市场的认可。

索尼的选择影响了赵勇的判断,他认为电视的未来在等离子,如果长虹可以掌控等离子上游技术,其它企业的等离子电视业务就只能受控于长虹,长虹可以重新独占鳌头。

2006年,赵勇决定长虹投资方向为等离子屏。同年,长虹豪掷20亿美元,将韩国欧丽安等离子公司收入囊中,随后投资7.2亿元,成立四川虹欧显示器件有限公司,主要生产等离子面板。

不幸的是,这次豪赌,长虹输了。

等离子电视不适合光线特别明亮的房间,而且由于发热量大,需要巨大的散热结构、和散热空间,也间接造成了等离子电视的体积无法做的纤薄。

液晶则正好相反,先从小屏幕的显示器入手,逐渐改变了人们的审美,虽然早期价格昂贵,但也为液晶电视的技术迭代提供了资金,最终,市场选择了液晶屏。

截至2013年底,长虹对虹欧的投资达到17.2亿元,但是,长虹的等离子复兴之路彻底失败。

赌输的代价就是短短五年时间,液晶电视就拿下了电视机市场的半壁江山,那时候谁家能有一个40寸挂在墙上的液晶电视,在亲戚朋友眼中绝对是一件非常有面子的事情。

为什么有面子?因为贵。

国内的电视厂家根本没有料到CRT台式电视的溃败会来的这么快,大量CRT电视根本卖不出去,积压在库房占用了大量资金,如果不是后来国家推动的“家电下乡”,光这些存货都能让国内彩电厂家被压死。

那么国内彩电厂家转产液晶电视行不行?可以是可以,但国内没屏幕。

由于液晶面板占液晶电视整机成本的2/3,国内彩电厂商被迫花费巨资,从韩国、日本、台湾地区的厂商手里采购液晶面板等关键零部件。以2010年为例,当年中国液晶面板进口额超过460亿美元,仅次于集成电路(1569亿美元)、石油(1351亿美元)和铁矿石(794亿美元)。

2007年4月,信息产业部副部长娄勤俭公开表示,我国平板电视显示器件几乎全部依靠进口,导致电视厂利润微薄,这种情况令人担忧。

在1998年至2008年,日韩平板电视厂商、台湾地区企业“拥屏自重”,肆意侵蚀中国大陆彩电市场份额,并且对中国大陆企业进行严格的液晶技术封锁、中国大陆电子工业只能“跪着”求生存。

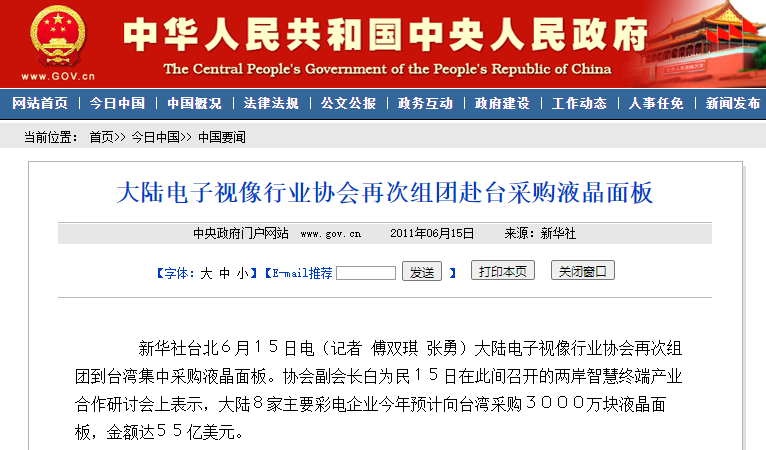

2009年1-6月,由工信部、国台办出面,连续两次组织中国大陆九大彩电厂商,赴台湾采购液晶面板,总金额高达44亿美元,总量超过1200万片,将台湾液晶面板企业,拉出了金融危机的泥潭。但是台湾企业呢?却把400万片的产能给了韩国人,韩国人的目的就是控制产能,从中国大陆获取更多利润。

这就相当于台湾地区和韩国一起,把控了液晶屏的上游,想定什么价,就定什么价,2009年3-8月,液晶屏涨幅达30%以上,导致中国彩电企业再次陷入困境。

面对这种局面,很多人发出质问,中国大陆的液晶屏在哪里?

我们不是没有人搞液晶,早在2003年,由国营北京电子管厂演变过来的京东方就收购了现代集团的液晶显示器业务。

那时候,京东方年营收只有8亿,利润不过7000万,却连拼带凑拿出来3.8亿美元(当时合32亿人民币)拿来收购,这是一场世纪豪赌,赌的就是液晶屏的未来。

万幸的是,京东方赌对了。

一年半的时间,就赚了5个多亿,但是这次收购的只是3.5代线,不能满足液晶电视需求。

几代线是根据玻璃基板的尺寸大小来划分的,代数越高,可切割的面板尺寸也就越大,收购的韩国现代工厂是3.5代线,只能生产9寸以下的屏幕。

要想打破国外液晶电视屏的垄断,必须上高代线!京东方老总找来了TCL、创维、康佳、长虹四家彩电企业,准备共同创立一条6代线。

大家坐在桌子前准备签合同的时候,日本的夏普跑过来了,说愿意和各家合作建一条7.5代线,四家一听直接离席,留下京东方一人凌乱。

再后来,拆了局的夏普根本没有合作意图,其声称的技术转让和协助建厂无一兑现。

中国必须要有自己的高世代产线,必须要自己搞出来大尺寸面板,必须要把面板行业的主导权捏在自己手里。

2009年8月25日,北京京东方,宣布投资280.3亿元人民币,建设我国第一条8.5代液晶面板生产线。

此举如同一声霹雳,瞬间击溃了外国厂商的技术与利益封锁联盟。在此后不到10天时间里,日本夏普、韩国三星、LG,台湾地区的奇美、广达等厂商,纷纷宣布放弃封锁策略,要在中国大陆建设高世代液晶面板生产线。

这场液晶狂潮背后,是中国液晶面板厂商与外资厂商的生死角逐。谁能率先填满中国市场需求,谁就能成为行业霸主,而落败者只有衰亡一途。进口关税将导致韩国、日本、台湾地区的进口液晶面板,完全失去中国大陆市场的竞争力。这就是外资厂商瞬间扭转封锁态度,抢着在华设厂的根本原因。