易中天《读城记》这样论上海:“上海是滩。上海滩很开阔。开阔的上海滩有着非凡的气派。的确,上海不但是中国最大的城市,也是中国最好最气派的城市之一,或者说,是中国最‘像’城市的城市。和北京一样,上海也是全国人民最向往的地方。”

可是你知道吗,上海城市发展史翻开新的一页,是从1840年鸦片战争中,英国用炮舰打开中国大门的那一刻开始的。

伴随着租界的出现,上海第一条现代意义上的马路,现身于当时的英租界。

1846年,最早建成的这条马路,取名为“界路”(今河南中路)。

后来,在各租界陆续建成的马路,大都以外国人名字或地名来命名。如林肯路,霞飞路,海格路,白利路,哈同路,极斯菲尔路,戈登路,亚培尔路,贝当路,麦根路……

1、

随着上海城市规模的迅速发展,租界以外道路的命名,大致采用了“东西向道路用各地的城市名,南北向道路则用各个省区名”的命名原则,

如南北方向的道路:新疆路、西藏路、云南路、广西路、四川路、浙江路、江西路、山西路、陕西路、江苏路、山东路、河南路、湖南路、贵州路、福建路。

而东西走向的道路如:南京路、北京路、贵阳路、九江路、汉口路、福州路、延安路、南昌路。

但也有例外。如广东路,应该是南北走向,事实上却是东西走向的。这是由于当时的人们混淆了“广州”和“广东”,以为是一回事,才以讹传讹,被人们叫做广东路的。

例外的还有成都路、重庆路,它们本该是东西走向的,事实上却是南北走向的。

最令人不解的是,偌大的上海,竟然容不下一个安徽。大小的道路,竟然没有一条安徽路。近在咫尺的安徽,就没有入过大上海的法眼。安徽怎么就没有一点存在感?安徽人表示不满。

一时众说纷纭,原因其实也很简单。当时的马路还没有那么多,连江苏路,也是在公共租界越界筑路后才命名的,所以没有“安徽路”,并不是大上海的傲慢。也不是因为传说中的皖系军阀控制上海后,犯下了种种暴行,人们讨厌其首领段祺瑞,恨屋及乌,才殃及了安徽。

实在是因为租界太小,数得清的就那么横七竖八的几条马路——原来,是马路不够用了。否则的话,以安徽所辖的地名来命名的道路,也并不少见,如后来的合肥路、安庆路、黄山路等,又怎么解释呢?

其实,也不只是安徽。

上海之大,也“容”不下一个宁夏——很长时间内,偌大的上海城,一直就没有宁夏路。

直至上世纪90年代末,上海宁夏两地结成友好省市,宁夏新增了一条“上海路”,作为回报,上海才有了一条“宁夏路”。

上海宁夏路

总的说来,早期上海的道路并没有严格、统一命名的规则,随意性很大。

英租界命名的原则,并没有在上海推而广之。法租界用的都是法国人名,比如著名的霞飞路,以及金神父路等。

中国人的聚居的闸北华界、十六铺等地,就更不买这个帐了。如华兴路、华昌路、鱼行街、火腿弄等,早已不管东西,无论南北,将英租界的所谓命名“原则”,抛到了九霄云外去了。

02.

如果一定要说道路的命名有什么原则的话,民国时期五角场地区的道路命名,倒是打上了鲜明的“民国”印记,或许称得上是一个原则。

国民政府成立后,根据孙中山的大上海计划,1928年国民政府设立上海特别市,扩大市区范围。

五角场地区的道路,即留下了大量“民”“国”“市”“政”开头的路名。

如民约路、民庆路、民壮路、民府路、民京路……

国宾路、国达路、国定路、国栋路、国帆路、国福路、国浩路、国和路、国泓路、国济路、国京路、国康路、国科路、国年路、国权路、国顺路、国泰路、国伟路、国庠路、国晓路、国秀路……

政本路、政澄路、政旦东路、政德路、政法路、政府路、政和路、政化路、政立路、政民路、政仁路、政肃路、政通路、政熙路、政修路、政益路、政悦路、政治路、政衷路……

市光路、市兴路……

这个原则考验人的记忆力和智商。到了当年的五角场地区,像是绕口令一般的地名,还不把人绕得七荤八素,晕头转向。

此后的1937年8月,上海地区爆发了淞沪会战。日本人在五角场地区,仿佛进入了中国人摆下的八卦迷魂阵。会战中的日军遭遇到顽强抵抗而损失惨重,其“三个月灭亡中国”计划也被彻底粉碎,也许这绕晕人的地名,立下了一份大功呢。

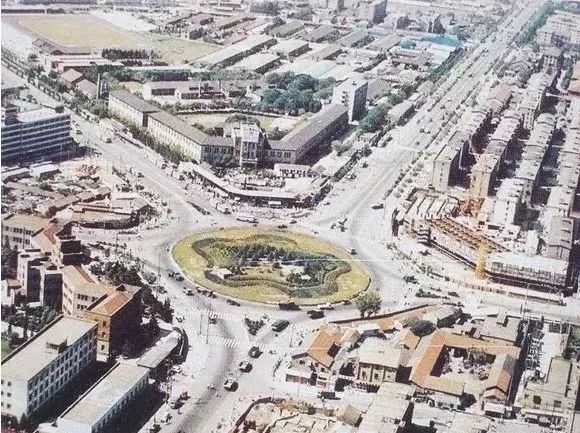

几十年前的五角场地区

其实城市的命名,一旦有地域性,也便有了局限性。一旦有时代性,也便有了随意性。

1949年以后,上海市对路名的设置,曾经有过统一的规定,将上海各区与中国各个省区的方位,一一对应起来,并以各个省区所辖地的地名来命名。

徐汇区

处于上海市的西南部,对应着大西南的

广西

,那么,徐汇区的道路名称,大多取自广西下辖的各个县市。如南丹路、桂林路、柳州路、钦州路、田林路、桂平路、百色路……

长宁区

也在市西南位置,对应

贵州

地名

:镇宁路、遵义路、玉屏路、茅台路、娄山关路、威宁路、锦屏路、剑河路、平塘路、甘溪路、可乐路……

普陀区

处市西北位置,对应

陕西

地名

:洛川路、宜川路、铜川路、志丹路、石泉路、汉中路、延长路、子洲路、清涧路、镇坪路、岚皋路、定边路……

虹口、杨浦区

在市东北,对应

东北黑、吉、辽三省

的齐齐哈尔路、四平路、长春路、大连路、嫩江路、辽阳路、佳木斯路、牡丹江路、鸭绿江路、海伦路……

马路多了,地名又不够用了。随着上海城区范围的扩展,新增的大小马路不计其数,全国各地现有的地名,能用的几乎都用完了。

那就得换个思路。浦东张江高科技发展园区,路名采用中外科学家的名字,如牛顿、哥白尼、高斯、爱迪生、达尔文、华陀、祖冲之、张衡、李时珍、毕昇、蔡伦。

行走在张江高科技发展园区,一不小心就可以偶遇牛顿,也可以邂逅蔡伦,古今中外的高科技人才汇聚于此,让这个高科技的“高地”变得名副其实。

而名人也是稀缺资源,名人的名字终归有限,总有用完的时候。

闵行区

又变了思路,

以植物的名字来命名

,如紫薇、银杏、黄桦、紫藤、百合花……长宁古北新区则以红宝石,蓝宝石,玛瑙……等名之。

来自上海市地名办公室的数字表明,自1993年以来,上海共新辟马路1300多条,使得目前上海道路总数达到5000多条。

03.

马路多了,也多了“扎堆”“撞名”的机会。

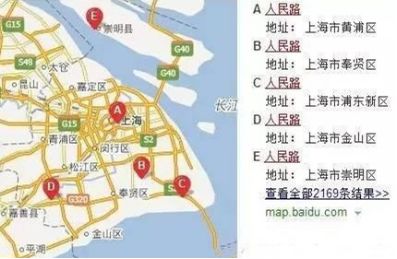

在上海重名最多的路,是人民路,基本上每个区都有一条。黄浦区有人民路,松江区有人民北路和人民南路,还有奉贤人民路、金山人民路、崇明人民路、嘉定还有一条“人民街”。

上海重名最多的路,是人民路

这个现象的出现,除了缺乏总体统筹外,命名者的态度、学问、智商等也是制约因素,还因为一直以来,“人民”都是一个叫得响的热词。其它城市也是如此,人民城市人民建,没有人民路的城市,人民怎么逛马路呢?而在很长的时间里,逛马路是人民茶余饭后,一项重要的物质文化需求。

另一条撞名最多的马路,非“中山路”莫属。而“中正路”就没有这样的好运气,全国恐怕连一条也没有,尽管以“大中至正”“中中正正”的含意来命名一条道路,是再合适不过的了。其中缘由,不说你也懂的。

林子大了,什么鸟都有了。城市大了,什么路都有了。看上去,五花八门。听起来,乱七八糟。

大上海最牛的马路,非这两条莫属。

浦东干部学院门口,有一条

“锦绣路”

,一条

“前程路”

。

两条路正着走,是“锦绣前程”。反着走,也是“前程锦绣”。反与正的结果都不坏。关键是两条路铺在浦东干部学院门口,让人会心一笑。从学院里走出来的人,无论怎么走,踏上的都是一条金光大道啊。尽管事实上也不尽然,但那是另外一回事了。

无论怎么走,踏上的都是一条金光大道

虽说是大路朝天,各走半边,但是这样牛的马路,一般人还真是没资格走,因为你首先就没资格走进那所学院。

阳关道让别人去走吧,但自己也不至于无路可走。

普陀的真金路,嘉定的白银路

,想发财的去走一遭,就真得能赚回真金白银来?即便赚不回来,一辈子为钱所困的穷苦百姓,把真金白银踏在脚底下,也能解解气,让人扬眉吐气一回。

其实,钱及前程无非身外之物,生不带来,死不带走。老百姓更在意的是上海这两道路:

长寿路和安康路

。一辈子走在长寿安康的道路上,夫复何求?

世上的道路千万条,你走你的阳关道,我走我的独木桥。阳关道,独木桥,究竟是哪条道路好,还真的不好说呢!

上海闵行区有一条疏影路,一条水清路,听起来十分耳熟。这并不是两条来路不明的路,它们源于一首叫《山园小梅》的小诗。

“疏影”和“水清”取自“疏影横斜水清浅,暗香浮动月黄昏”的前半部分,按照这个思路叫下去,会不会出现“暗香路”和“黄昏路”。这两条路谁敢走啊?查遍了闵行区乃至整个大上海,还真没有这两条路。这一次,命名者的头脑还很清醒,还没有昏到这个地步。

大上海的大马路,不仅有文艺范,有诗性气质,而且数学也特别好!

上海的马路,从零到九,包括十百千万亿兆,所有数字单位都一一凑齐了。这些马路,被戏称为数学最好的马路,它们是零陵路、一二八纪念路、二灶港路、三门路、四平路、五莲路、六合路、七浦路、八滧公路、九江路、十一墩街、百色路、千阳路、万航渡路、亿松路、兆丰路……这样的数学成绩,也只有大上海才能做到。

阿拉上海人,上海人说上海话。上海话可以化腐朽为神奇,骂人的吴侬软语,外人听起来都像是糯糯的情话。上海话也可以化神奇为腐朽,不少马路,有很好的名字,却坏在上海话上了。

上海闵行区有条马路叫“雅致路”,从文字上看,无可挑别,够“雅致”的了,但到了上海人的嘴里,竟成了“野猪猡”。闵行雅致路,就是闵行野猪猡,一杆子打翻一船人,将闵行人骂了个遍,闵行人民不答应了。

如今,闵行雅致路已顺应民心,讨民欢心,改名为“开心路”了,这下子,闵行人民应该开开心心了,皆大欢喜了。

“雅致”路,很好的名字

上海话把这条“雅致路”说成“野猪猡”,那一条条“支路”则更像家养的“猪猡”。上海有农四支路、五四支路、都市支路等众多的“支路”,纷纷中枪倒下。

有人曾经设想过这样一个有趣的场景:一天,农四支路和五四支路狭路相逢,为“侬是猪猡”和“吾是猪猡”争得面红耳赤的时候,都市支路匆忙赶来打圆场,说别争了别争了,你们“都是猪猡”!

04.

类似的地名趣事,还有许许多多。当年长宁区曾为两条路取名,为“黔西路”和“赤水路”,此二地皆为贵州地名。在上海话中,前者是“寻死”,后者是“撤尿”,实在不雅。

如果打出租、叫嘀嘀到黔西路,师傅问:“侬起阿里德?”你不能回答说“阿拉寻死路”吧。

两条“走不通”的路出台后,老百姓意见很大,后经地名办公室研究,最终取消了原先的命名,代之以其他名称,即现在的绥宁路和金钟路。

后来的浦东新区,也有条大马路闹得沸沸扬扬。路叫“文登路”,上海人读音似“坟墩路”,后改为“东方路”。

闸北区有一条家喻户晓的著名马路叫“西宝兴路”,后来西宝兴路就变成火葬场的代名字。住在西宝兴路的居民怨声载道,叫苦不迭。联名上访要求有关部门予以更改路名,后来终于改路名为“东宝兴路”,居民才如释重负,终于可以重新做人了!

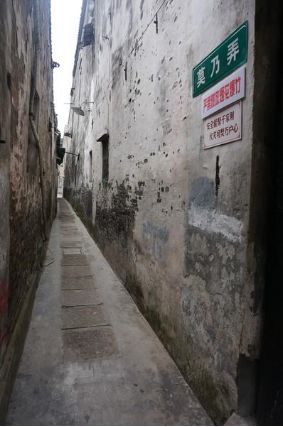

大上海之大,在于她包容的胸襟,她也有平民化的一面。在十六铺、董家渡一带,曾经居住着来到上海滩讨生活的人们,听这些名字,就知道当地原来是做什么买卖的。

这条猪作弄以及与它有血缘关系的“杀猪弄”始于清朝康熙年间。作为当时已颇具规模的大都市,衙门在城内老北门的东首,专门划出一块地方供商人开设杀猪作坊,日久成了气候,中间一条小弄堂人们就称它为杀猪弄。但随着时光变迁,原本繁华热闹的景象如今已不存在了。

如洗帚弄(加工洗帚)、鱼行街(经营鲜鱼)、糖坊弄(做麦芽糖)、引线弄(缝衣针)、面筋弄(制作面筋)、篾竹街(加工竹篮)、汤罐弄(制作汤罐)、芦席街(编织芦席)、火腿弄(腌腊业)、硝皮弄(加工皮革)、筷竹弄(加工筷竹)、花衣街(经营棉花)等等。

十六铺也有个“鸡毛弄”,当年此地是不是一地鸡毛?从上面的命名规律猜测,这“鸡毛弄”,应该是杀鸡卖鸡的地方吧。只是这些传统的行业,早已不复存在了,不知这些名字,是不是还依然保留着。

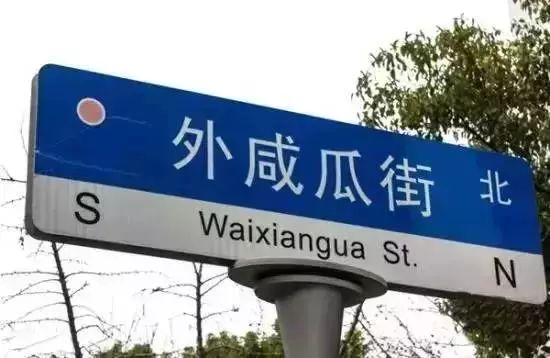

此咸瓜不是咸瓜,而是咸鱼!由于当年卖咸鱼的都是宁波人,宁波话“咸鱼”发音为“咸瓜”,久而久之,这条路就叫“外咸瓜街”啦。这条路所在的小东门地处十六铺的里边,在这小圈子里曾经几乎都是咸鱼行。

其实,大上海也有藏污纳垢之地,“摸奶弄”就远远地躲藏在金山枫泾镇的生产街上。这个泛黄的名字,被勒令改为“人民弄”。可是,当地人民却不买这个帐。说了多少年的名字说习惯了,岂能说改就改?

但“摸奶弄”也的确有伤大雅。改还是不改,这的确是个问题?纠结中的人们,最终用“莫乃弄”取而代之,既不忘旧,又有传承,还不失体统,正是这三个同音字的智慧,帮助了当地人找到了内在的平衡。

换成了“莫乃巷”,帮助当地人找到了内在的平衡

可见,城市道路的命名,讲政治是第一位的。科学和文化,传统与习惯,各种因素也都必须考虑进去。

前段时间,上海突现一条“全是套路”的马路。后经记者实地采访核实后发现,此为两名男子所为。他们为了拍照,将“和田路”的路牌,换成了“全是套路”。结果,他们也为此付出了代价。

事实上,城市道路的命名既有套路,但也并非“全是套路”。

每一条道路,都有它自己名字。像一个生命,有它的延续性。给一座城市的每一条道路命名,不是一件简单的事情,特别是今天上海这样具有传承的大都市。

“上海这种超大城市,管理应该像绣花一样精细”,而超大城市的精细化管理,正是一个世界级难题。

越来越多的马路,成为上海城市面貌大变样的标志之一,也为这个世界级的难题增加了更大的难度。

特别是上海的道路建设迅速加快后,所呈现出来的两个显著特点:一是随着宝山区、嘉定区、闵行区、浦东新区、松江区等新建区的设置,市区道路由老城区向新城区扩展;二是随着内环高架路、南北高架路的兴建,市区道路由地面向空中发展。

这些都将是上海道路命名所面临的全新课题。

05.

上海的马路史,就是一部城市发展史。主干道仿佛城市的大动脉,而通往小巷里弄的道路就是城市的毛细血管。大大小小的道路,像脉络一样遍布于整个城市,让上海的血肉丰满,充满着活力。

上海的每一条马路,也都内涵丰富。隐藏于马路两侧的每一棵古树,每一栋古建筑,都掩映一个故事,都散发着历史的信息。如果你不了解它,那就只是一条普通的马路。只有读懂了上海的每一条路,才能真正了解上海的底蕴,甚至中国的历史。

上海市兴业路76号,原为望志路106号。当年的十三位创业者,是一群怀抱理想,准备干一番惊天动地大事业的团队。选择此地开会议事,本是机缘巧合,无意为之,却与创业的主题十分吻合。无论“兴业”也好,“望志”也罢,无不契合他们的初心。

中共第一次全国代表大会会址(兴业路76号,原望志路106号)

这个当时不为时人看好,不准上市,屡受打压的创业“公司”,二十八年间,即天翻地覆慨而慷,迅速地达成了兴业梦想,完成了建国大业——“兴”了很大很大的一份家“业”。时至今日,这个历史上最成功的“公司”,已经成长为全世界市值第二的百年老店(97年)了。

兴业路真是名副其实的一处旺地,是梦想起飞的地方。1949年的建国大业,追根溯源,正是源于兴业路这次并不顺利的出发。兴业路也因此是中国革命的道路中,那一段最初始的行程,而兴业路上的那栋建筑,无疑就是革命的原点。

与兴业路相距不远,有一条多伦路,这条短短的马路,长不过500米,不奢华,不起眼,却卧虎藏龙,曾经是二十世纪初思想文化的高地。

多伦路201弄2号是左联的会址,一大批左翼文学的健将们,诸如鲁迅、郭沫若、茅盾、瞿秋白、冯雪峰、叶圣陶、丁玲等,或居住于此,或在此进行频繁地思想与文学交流,点燃了自由精神的火把。

多伦路上的雕塑《鲁迅》:鲁迅和文学青年

正是这种一脉相承的信仰,可贵精神的契合,让毫无关联的两条马路,建立了某种内在的联系。兴业路上点燃的革命火把,在多伦路上得到了呼应、互动和传承——人类革命的终极目的,不就是为自己争得自由吗?

尽管兴业路上的那栋建筑,匆匆之间“人去楼空”,但从此开创的事业,却从未停息。合作、分裂、抗争、反“围剿”以及长征,多伦路上的另一群人,始终与那群远去的背影,休戚与共,息息相通。

以鲁迅为代表的左翼作家们,一直自觉地把自己的战斗,纳入到那个革命的序列之中。他们一声声地呐喊着,与远方那支跋涉的队伍遥相呼应——他们以自己的方式,在多伦路上进行着另一种意义的“长征”。

06.

与这两条具有红色谱系的马路不同,著名的淮海中路却呈现另一种身影。它是昔日东方巴黎的变形,也是今日时尚魔都的缩影。它的前世与今生,总是流金溢彩,无不风情万种。可以说,淮海中路仍然是当今上海,乃至全国,最摩登、最时尚的一条马路。

淮海中路的前身是霞飞路,那条深深地刻在老辈上海人记忆中的霞飞大道。霞飞,是一个浪漫的名字。可是,令人难以置信的是,这样一个唯美的路名,竟然是以法国将军霞飞的名字命名的。

一介武夫的霞飞,一战初期的法军总指挥,全名为约瑟夫•雅克•塞泽尔•霞飞,这个勇敢到近乎木讷的军人,在炮火中淬炼出来的元帅,粗砺的外表与“霞飞”的意境相去甚远,也与唯美的道路名称极不相称。

1922年,霞飞将军在上海霞飞路

不过,那时的霞飞路,位于法租界,那是他们的地盘,他们说了算。更没有天理的是,1922年霞飞将军到了上海,在霞飞路上种下了一颗“和平树”——在别人的庭院里,用剌刀强行地划出一片地,又是修路,又是栽树,而且栽的还是“和平树”——在殖民者的逻辑里,这就是“和平”。

了解这些背景,无论它叫什么名、发生什么事,都可以理解了。

然而,这条霞飞大道,建成之后就博得盛名,与巴黎的香榭丽舍大道齐飞,共纽约的第五大道一色,并没有辱没“霞飞”的美名。

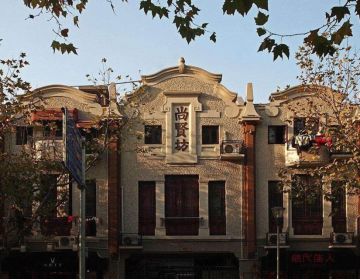

至民国时期,不断成长的“霞飞”路,出落得更加楚楚动人。道路两旁名店林立、名品荟萃、名人汇聚,是上海最著名的商业街,也是最高档的住所,更是最时尚的象征。沿路各式建筑,众多的里弄,虽历经百年沧桑,今天仍然风韵犹存。建筑里的故事,不断地迭代垒加,积淀了丰厚的人文内涵,更是历久弥新。

235号霞飞路巡捕房

358弄尚贤坊

567弄渔阳里6号中国社会主义青年团中央机关旧址

870号国泰大戏院/国泰电影院

927弄霞飞坊新式里弄64号许广平旧居

1176、1178号和1200弄1-4号顾维钧私宅

1209号犹太富商安德华·爱滋拉住宅

1258号聂耳旧居

1285弄24号张元济故居

1431号法国总领事馆

1469号美国总领事馆

15l7号盛宣怀住宅,日本领事馆

1610弄逸村2号蒋经国旧居

1610弄逸村7号徐恩曾旧居

1643号何应钦旧居

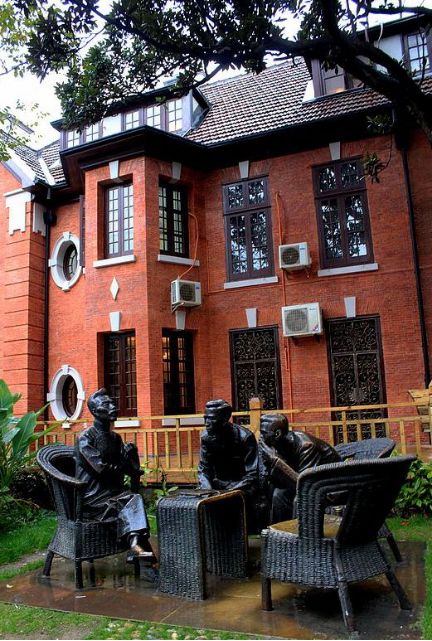

1843号上海宋庆龄故居

…………

高官显贵、富商大贾、职业革命家、殖民者……五行八作,三教九流,不同时期,汇聚于此。

358弄的尚贤坊,郁达夫和王映霞曾在这里邂逅。870号的国泰大戏院(后来的国泰电影院),又有无数的情侣在这里牵手。

1843号是宋庆龄心目中一个“家”应有的样子,在这里她工作、生活达15年之久。她喜欢这个家,说去北京是“上班”,到上海是“回家”。

尚贤坊见证了郁达夫与王映霞的邂逅

人往高处走,霞飞路无疑是上海滩的“高地”。难怪红极一时的连续剧《上海滩》中,一位低到尘埃里的穷屌丝丁力,他的梦想就是有朝一日能从闸北的贫民窟“飞”到霞飞路上去,找到一个属于自己的家。

07.

一条路,一座楼,是一代代人命运的写照。霞飞路(淮海中路1836号-1858号)坐落着一座建筑,外形设计像一艘等待起航的战舰,这是上海最早的一批现代化高层电梯公寓,也是上海最文艺的大楼。

这座叫做“诺曼底公寓”迎来的第一批住户,都是欧美在沪的侨民。1953年公寓被上海市人民政府接管,更名为武康大楼。因为最文艺,吴茵、郑君里、秦怡、上官云珠、王人美、赵丹、黄宗英、孙道林、王文娟等一批文化演艺界名流,便理所当然地入住此间,他们最有资格成为公寓的新主人。

时间快进至1966年,这艘战舰遭遇到空前的雷霆风暴,驶入了万劫不复的深水区。此时,霞飞路已是多年前的往事,淮海路也不适应时代的潮流,“反修大街”的名字最革命,因而成了革命的“最前线”。

“诺曼底公寓”是当年上海最文艺的大楼

武康大楼也因此摇身一变为“反修大楼”,但它没有成为革命的堡垒,却成为了反革命们的“上海跳水池”。十年风暴开始后,文艺界即不幸沦为重灾区,这个期间共有十人从武康大楼跳楼自杀,这些身心受到严重摧残的人们,义无反顾地登上了这座城市的制高点。纵身一跃而下的惨烈与决绝之后,承接他们的并不是柔软的水流,而是坚硬的大地,是那条从前的霞飞路,后来的淮海路,当下的“反修大街”。

对于十位逝者而言,这座“诺曼底”的战舰,再也无法登陆了。从“诺曼底公寓”的高贵奢华,到“上海跳水池”的死亡恐怖,天堂到地狱的历史转换,就在一瞬间。

霞飞路上(今淮海中路1258号3楼)一栋联排式公寓建筑,曾是作曲家聂耳的旧居。1934年12月到1935年4月,他在此居住。

此时的时局,东北全境沦陷,华北之大,也“安放不下一张平静的书桌”。十里洋场的上海,却不时地弥漫着《何日君再来》《桃花江是美人窝》的萎靡之音,被田汉斥为“脂香粉腻”的温柔之乡。

比我们多了两只耳朵的聂耳,这位天才的音乐家,坚定的革命者,于无声处听惊雷,最早捕捉到时代的最强音。