今年是改革开放38周年。1978年12月18日至22日,在中国当代史上堪称“拐点”的重要会议——中共十一届三中全会召开。中国改革开放由此起航。在38年史诗般的征途中,地处浙江中部的义乌从“无中生有”到“无所不有”,不仅创造了全球最大小商品市场的奇迹,也使自己成长为折射改革走向的“风向标”城市。习近平在浙江工作时曾指出:“义乌的发展是过硬的,在有些方面还非常突出;义乌发展的经验十分丰富,既有独到的方面,也有许多具有普遍借鉴意义的方面。”2006年6月8日,时任浙江省委书记习近平在义乌召开座谈会,推动当时已在浙江掀起的学习“义乌发展经验”的热潮向纵深发展。此前的4月30日,浙江省委、省政府联合下发《关于学习推广义乌发展经验的通知》,决定在全省范围内学习推广义乌推进全面建设小康社会、走科学发展之路的经验。“义乌发展经验”由此成为继“温州模式”后,浙江又一个解读与剖析以发展市场经济为价值取向、以全民富裕为最终诉求的中国改革的最典型样本。值此改革开放38周年和学习“义乌发展经验”10周年之际,澎湃新闻(www.thepaper.cn)策划了这组专题报道,从多个角度探寻身兼“县域经济优等生”与“中国式市场经济最佳典范”双重身份的义乌,带给处于全面建成小康社会决胜阶段的中国改革的启示。

以下是“开篇评论”。

胡宏伟(东方早报/澎湃新闻网副总编辑)

义乌国际商贸城全景。

义乌是我很久很久以前就知晓的地方。但对它当时的记忆只与贫穷有关。

我出生在义乌的邻县浙江永康,因为当年吃不饱饭,乡里人不得不四方流散,以补铜壶补锅和镶牙谋生。老家太穷,所以19岁就离家参军的父亲带着全家,最终落脚在了富庶的鱼米之乡浙江北部的湖州。

大约五岁的时候,我第一次跟着母亲回永康探亲。记得那年沿浙赣线坐绿皮火车晃荡晃荡在义乌站下车,再转汽车去永康。义乌站内给我留下的唯一印象就是一地的甘蔗皮。我问母亲:“这是什么地方?”母亲说是义乌。我又问:“义乌好玩伐?”母亲说,比你老家更穷。

18岁那年,我第二次和义乌有了关联。因为我到省城杭州念大学,和我同寝室的同学有一位是来自义乌的阿朱。阿朱很和善,总是笑眯眯的。每年暑假回校,他都会从叫赤岸的家乡带来一大口袋的霉干菜焐肉。估计原本是准备吃上小半年的,但因为他的和善,结果被同寝室的我们神速地分享了。说说是霉干菜焐肉,其实里面翻遍了也只有指甲盖大小的七八块肉。许是没啥肉的缘故,整口袋的霉干菜呈现出类似麦秆色的金黄,泡上碗汤那是绝顶的鲜美。

阿朱从不曾解释过为啥他的霉干菜焐肉里没有肉,但我5岁时的义乌记忆清楚地告诉我,这无疑是因为义乌的“穷”。

差不多又过了10年之后,义乌再一次地猛然闯进已是新华社农村记者的我的视野。这一次,是因为“市场”:1991年,国家工商局第一次统计开列中国“十大专业市场”龙虎榜,义乌高居榜首。自此一发不可收,并进而崛起为被联合国与世界银行确认的“世界最大的小商品批发市场”。曾经穷得让人心痛的义乌,竟然摇身一变,成了和南面不远的温州一样“盛产老板”的黄金之地。

土地狭少贫瘠,穷得只剩下甘蔗的义乌究竟发生了什么?义乌何以无中生有、莫名其妙,核裂变般地“奇怪崛起”?

我们总是习惯于因为成功而不吝惜掌声与喝彩,但辉煌巅峰的光芒往往容易让人因目眩而真伪难辨。我更愿意回望30多年前甚至再长久的过去,从义乌艰难出发的起点,点滴还原、追寻“义乌为什么”。

义乌奇人一:“半社会主义论”的冒险者兽医冯志来

冯志来。

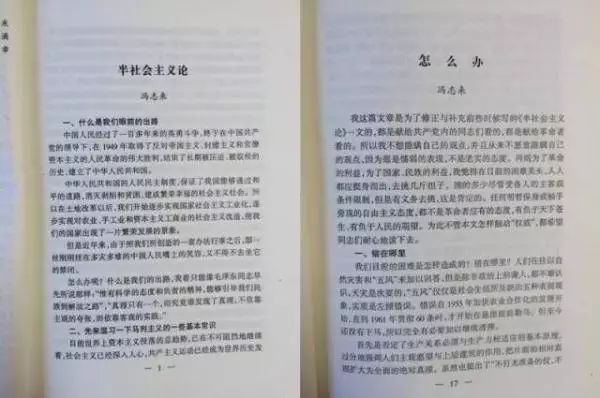

冯志来是一名货真价实的给猪牛看病的兽医,但他这一生为义乌乃至中国做的大事,却是写下一篇题为《半社会主义论》的万言书,而且居然斗胆上书北京。

1935年,冯志来出生于义乌东朱乡乔亭村的一户普通农家。但他却有不普通的“社会关系”:《共产党宣言》的第一位中国翻译者义乌人陈望道,是他父亲就读浙江第一师范学校时的老师;鲁迅挚友、1930年代中国左翼作家联盟创始者之一义乌人冯雪峰是他的族叔,冯雪峰之子冯夏熊是他的小学同学。耳熏目染间,冯志来长大成人。

1999年,我第一次采访了刚刚退休的冯志来。2008年,他成为我为浙江改革开放30年撰写的《中国模范生》一书中被记录在案的100位浙江人之一:

20岁的冯志来1955年从金华农校畜牧兽医科毕业,分配到瑞安县政府农林科工作。5年后,作为摘帽右派分子,他被驱赶到偏僻的老革命根据地湖岭区农技站担任兽医。

落难于乡间,让这位年轻人对中国看得更为真切。“大跃进”的狂想令冯志来迷茫,饥荒遍地的三年灾害深深地刺痛了他的双眼。

难道这就是社会主义?在生产力水平极端落后的中国怎样建设社会主义?什么是我们眼前的出路?

一个年轻的灵魂在厚重的马克思主义著作和沉重的现实之间徘徊。

“我们仍旧还是一个经济落后的国家。如果我们将旧中国的既有资本主义性质经济又有半封建小农性质经济称作半资本主义经济,那么现在我们也可以说我们目前的经济是半社会主义性质经济。”

基于对半社会主义生产力水平的精辟判断,冯志来放胆直言:“我认为包产到户确是一条相对的唯一出路。这样做,完全是从中国现阶段生产力水平出发,完全是为了调动农民的劳动自觉性……这是6亿人民的呼声!”

1962年4月21日,《半社会主义论》完稿。一周后,冯志来踏上了北去的列车,在北京前门附近一家小旅馆住下。他将文稿分送给了中共中央、《红旗》杂志和《人民日报》,并在所附的信笺上,抄录了文天祥的千古名句:人生自古谁无死,留取丹心照汗青。

几天后,中共中央办公厅秘书处信访室的干部接见了他。这位干部狠狠地训斥了冯志来,勒令他要好好清理那些危险的胡思乱想。

回到湖岭,冯志来辗转反侧,一腔热血在血脉中奔涌:这个国家、这个民族,不能再这样走下去了。

两个月后,冯志来撰写了比《半社会主义论》更尖锐的第二篇文章《怎么办?》。他将《怎么办?》再次抄写三份,寄往北京。

冯志来撰写的《半社会主义论》和《怎么办》。

结果可想而知,浙江省委直接对冯志来问题发文:重戴“右派”帽子,遣返原籍,监督劳动。

1963年,作为被北京钦点的浙江“两个半单干理论家”之一,冯志来在一名武装警察的押送下,回到老家义乌县乔亭村。

冯志来告诉我,1963年回到老家,他真正地感到了从未有过的无助和绝望。他利用做兽医的便利,花一元四角偷偷买了100粒安眠药,藏在贴身的衣袋里。一藏就是20多年。

1987年10月,党的十三大召开。倍受各界瞩目的焦点,是题为《沿着有中国特色的社会主义道路前进》的大会报告第一次系统阐述了关于社会主义初级阶段理论:“我国的社会主义社会还处在初级阶段……以为不经过生产力的巨大发展就可以超过社会主义初级阶段,是革命发展问题上的空想论,是‘左’倾错误的认识根源。”

社会主义初级阶段理论是中国改革理论的基石,是中国革命历经曲折坎坷后的真知。其重大理论价值,怎么评价都不为过。

而冯志来与社会主义初级阶段理论如出一辙的《半社会主义论》,比这一天的到来整整早了25年。他竭力呼喊的“包产到户”,则比凤阳小岗村的泣血实践早产了16年。

冯志来此后的命运同样颇具戏剧性。

1983年,冯志来在义乌县食品公司生猪仓库当兽医,一位同样是兽医的女同事的丈夫恰巧任职义乌县委组织部副部长。慧眼识珠的这位副部长将《半社会主义论》呈送给了我们随后就要讲述的第二位义乌奇人——时任义乌县委书记谢高华。谢高华对20多年前的奇文阅后大为惊叹,并旋即将冯志来调入政府机关。

1988年后,冯志来先后就任义乌市经济研究中心、市体改委主任,义乌市市场研究会会长,1998年12月在义乌市政协副主席任上退休。

在冯志来的身后,中国式“半社会主义”土壤孕育的另一个商品经济新生儿——义乌小商品大市场,正雏鹰啼鸣,喷薄而出。

义乌奇人二:铜像级“我们的县委书记”谢高华

谢高华。

谢高华不是义乌人,他曾经是义乌最大的“官”——县委书记。

比冯志来年长5岁的谢高华祖籍衢县横路乡贺邵溪村。但他根正苗红,比冯志来的前半生顺意得多:22岁入党,26岁任杜泽区委书记,40来岁任衢县县委书记。

1982年3月,谢高华调任义乌县委书记。老母亲听说后心疼得要命:“你犯错误了?为啥被贬到这么穷的地方去?”

当年的义乌真是穷。县委大院破旧不堪,只有一个厕所,居然还是露天的,成群的苍蝇经常毫不客气地飞进谢高华的办公室做客。

谢高华与义乌市场的命运邂逅,源于他与一位名叫冯爱倩的女摊贩的意外“争吵”。

冯爱倩(右)在义乌小商品市场向顾客推销遮阳帽。

冯爱倩经商实在是因为家里日子太苦,而被逼上梁山。冯爱倩记得,有一次她曾经拿着篮子去借两斤米烧饭,居然借了7户人家才借到。

但做了个体商贩还是很苦,被当作“投机倒把”遭受围追堵截是常有的事,“抓了罚、罚了抓”,这样的日子没法过了。无可奈何的冯爱倩唯一的指望就是哪位领导“能站出来说说话”。

终于,她遇到了“能站出来说说话”的谢高华。终于,也就有了小商贩向县委书记“怒拍桌子”的经典史话。

1982年5月的一天傍晚,冯爱倩在县政府大院附近偶然发现自己身边飘过一个瘦高的身影。“这不是新来的‘县太爷’谢高华吗?”她鼓起勇气径直冲了上去。事后冯爱倩回忆说,当时自己紧张得手心都是汗。

冯爱倩情绪激动大声嚷着,她的义乌土话谢高华显然听得一头雾水。街头路人以为夫妻吵架,看热闹的越聚越多。“你先跟我走。”谢书记赶紧低声说。

冯爱倩这个土婆子生平第一次踏进了“县太爷”的办公室。心里还是慌慌的,她和平时谈生意一样,习惯性地掏出两毛九一包的好烟“大重九”,双手递了一支给县委书记。

“我们做点小买卖养家糊口,政府为什么要赶我们?”

“你们当官的要体察民情,老百姓生活这么苦,总要给我们一口饭吃!”

也许是太紧张,也许是怨愤压抑得太久,冯爱倩连珠炮般地质问开了,泪水哗哗地流了一脸。

至于她当时究竟有没有“拍桌子”,说法不一。很多年后,谢高华在接受媒体采访时澄清,那一夜,冯爱倩怨气很重,几次用手“敲了桌子”,但不是传闻中的“大拍桌子”。“必须承认,她的胆子的确够大的。”

这场著名的“争吵”或叫作“对话”持续了1个多小时。谢高华留下了两句承诺:“一是政府理解你,同意你们继续摆摊;二是我会转告有关部门,不会再来赶你们。”

这场“争吵”让谢高华感慨良多。他一头扎进义乌乡间,默不作声地连续调研了3个月。调研的结果是,1982年8月25日,由县政府、稠城镇、县工商局城阳工商所3级部门成立的“稠城镇整顿市场领导小组”下发了“一号通告”,宣布将于当年9月5日起,正式开放“小商品市场”,一个在稠城镇湖清门,另一个在廿三里镇。这是全中国第一份明确认同农民商贩和专业市场合法化的政府文件。

9月5日,湖清门市场并没有出现在日后很多媒体报道中想当然的“锣鼓喧天、彩旗飘飘”的隆重场面。没有领导在开业现场露面,也没有任何新闻报道。因为根据此前的官方条文,搞小商品市场至少违反了3项禁令:农民不能弃农经商;集市贸易不能经销工业品;个体不能批发销售。另外,政府的松口“准生”,很大程度上只是对义乌小商品交易普遍存在这一既定事实的客观“追认”。 “这种‘追认’,在当时要冒极大的风险。”谢高华回忆说。

1982年11月25日,义乌县委、县政府召开了全县农村专业户、重点户代表大会。县委书记谢高华在讲话中提出了“四个允许”,进一步明确了事关市场生存的重要政策规定:允许农民经商;允许从事长途贩运;允许开放城乡市场;允许多渠道竞争。

1984年12月,谢高华上调金华市委农村工作部部长。离任前,他为义乌做的最后一件大事,就是在全国第一个确立了“兴商建县”的发展战略。

方向既定,义乌再没有回头。

因市场的兴旺告别了世代贫困的冯爱倩们感念着谢高华。吴晓波在《农民创世纪》一书中记载,1992年,义乌小商品市场创建10周年时,曾经有农民商贩们集资,扛来整整一麻袋的现金,要求为“我们的谢书记”塑一尊铜像。

这一年代久远的传说已难以求证,但冯爱倩们的那一份感念至今仍真切地长存心头。

今年初冬,我从杭州南下300公里前往衢州追访谢高华。下了高铁,告诉出租车司机我要去学苑新村探望谢高华,司机顿时一脸骄傲:“谢书记是我老乡,他是义乌市场的大功臣,没有人会忘记他!”

当我把这一切告诉谢高华,86岁的老人流下了眼泪。

源远流长的“鸡毛换糖”拨浪鼓文化,一直被视为义乌神奇崛起的原动力。事实上,在金衢盆地周边,民间浓郁的经商传统并非义乌所独有:永康小五金工匠走四方、东阳木雕艺人吃百家饭,而素有“六水之腰、七省通衢”美誉的兰溪百年商业之鼎盛,更在义乌之上。

那么,为什么是义乌?

冯爱倩、冯志来、谢高华们跌宕沉浮的传奇人生,足以勾画出清晰的答案:任何奇迹都是由活泼泼的“人”去铸就。他们中间,有坚韧而无畏的草根创业者,有无惧粉身碎骨的为民请命者,有无私且一意为民的执政者。他们为自己、为家人、为国家冲上时代的浪尖,在历史的关口偶然却又必然地率先勇敢定格历史性的抉择,自此一路向东,卷起惊涛拍岸。

1962年,在昏黄的煤油灯下,冯志来以毛泽东主席《新民主主义论》中的这段名言,为自己的《半社会主义论》破题:“真理只有一个,而究竟谁发现真理,不依靠主观的夸张,而依靠客观的实践”。

崇尚实践,尊重规律,敬畏真理,顺应民意,是冯志来、谢高华们永恒坚守的人生底线,也是义乌市场神奇崛起背后并不“神奇”的核心底色。

于是,在这片土地上,改革开放回归了其应有的本源:改革的本质不是一场浮华的高高在上的意识形态运动,而是以无数民众为主体的朴素的脱贫致富的伟大长征。

谢高华曾回忆,1982年回衢州老家过年,遇到一位义乌商贩,特意把他请进家里喝茶。商贩听说谢高华在义乌工作,就十分警觉,他已经被一次次的清查资本主义搞怕了。谢高华告诉他自己在政府大院上班,可没说是县委书记。谢高华翻看了他的货担,里面针头线脑很丰富,居然还有在那个计划经济年代如今天毒品一般被严格管制的避孕套。

“‘鸡毛换糖’为什么这么多年批不倒、打不掉?比如这避孕套,因为老百姓有需求,要找活路。那么,我们又为什么要违背规律,和老百姓对着干?”

冯爱倩式的市场萌动本是荒地里生发、倔强生长的“杂草”,他们最原始的驱动力仅仅是为了不再挨饿。

表现“鸡毛换糖”精神的义乌农民画。

幸运的是,义乌的执政者对此给予的是默许、宽容进而引领。这一姿态的基本前提是,他们较早就清醒地意识到,民众日子很苦,政府可资运作的资源有限,放手让民众为家庭和家园摆脱贫困“各显神通、八仙过海”,这是实事求是的执政选择,也是必须具有的起码的政治良心。

在很多情形下,良心之上,更需要执政者的胆略、果敢甚至一腔热血。

谢高华是农民的儿子,仅有小学文化,他说他大半辈子了也没看懂《资本论》,没搞明白一些大道理。“但我懂得做人的常识,知道做官的天命。”正是这种植根于心的常识与天命,令谢高华显现出与他瘦弱的身躯极不相称的“鲁莽”和惊人的勇气。

谢高华经常“闯祸”。

义乌市场的摊贩过去是实行税率高而且复杂的八级累进计税,老太婆卖个鸡蛋都要开发票。谢高华与县财税局商量,干脆改为简单明了的定额计征。老百姓高兴了,税收还创了历史最高纪录。但麻烦也随之而来,有人告到了中央,财政部批示:违反税法,要查处!

事实是,很多年后,全国各地兴办的专业市场,普遍推广了这一“义乌经验”。

义乌市场降生前后的多事之秋,有关谢高华“乱来”的状子满天飞。好在,“鲁莽”的谢高华并不孤独。

时任金华市委书记厉德馨告诉他,“别慌,只要对农民有好处就搞。”

1984年春,在全省农村工作会议上,数年后担任浙江省省长的时任副省长沈祖伦紧紧握着谢高华的手:“我们在农村的左倾蠢事干得太多了,该回到商品经济的正路了。”

自此,30年,五代市场,11任书记,义乌大步向前。

2016年11月,衢州学苑新村的谢高华家中堂。正中是一幅小平画像,沙发最显眼处摆放着因反复翻看而卷了边角的《中国共产党党史》,墙上悬挂着的一幅苍劲粗犷的谢高华手书“信仰”二字令我震撼与仰望。

我问,何为信仰?老人掷地铿锵:“为老百姓吃饱饭杀出一条血路!”