本账号系网易新闻&网易号“

各有态度

”签约账号

评论区话题丨你怎么看明朝对海路之间的选择及其后果?

很多人会痛惜于满期时期的海军力量的羸弱,并白眼闭关锁国的海禁政策。

但这些基本特征和政策工具,基本上都是对明朝旧规定的继承。

在朱家王朝时期的大部分时间里,海禁与锁国都被大体良好的执行着。最后才由投靠满清的齐鲁贰臣,推荐给他们认可的帝国新主人。

但即便是朱元璋,在刚刚崛起时也不敢立刻实施自己的理想国政策。

直到兰秀山之路发生在自己眼皮子低下,才让初生的明朝有足够理由开始海禁。

明军击败张士诚后 基本上控制了大半个吴越

1368年正月,朱元璋在南京称帝登基,建立大明王朝。

然而,就在登基庆典期间,沿海的叛乱消息就传到了帝国新都。

舟山本岛的里长、百户和水夫林宝一合谋,私率官盐船舶驶向应天府。他们在途中号召各路贼人头目、元帅一同征讨位于今天宁波的明州。显然,这是一次密谋针对朱元璋本人的恶性事件。

很快,叛军因为力量悬殊而被设伏的官军击败。

一些人逃回沿海岛屿,也有人沿着古老的贸易航线去往高丽。大受刺激的朱元璋,自然不会让事情就此结束。他心里非常清楚,击败张士诚的长江两岸集团,并不能确保自己对吴越地区的完全控制。长期经营浙东沿海的方国珍势力,终究会和尝试招降他的明朝对立。

朱元璋一心将帝国改造为自家的巨型农场

方国珍势力的存在 对明初的京畿造成潜在威胁

方国珍本人虽然可以在态度上服软,但总是不愿亲赴南京面圣,

更不可能放弃对旧地盘的实际控制。偏偏朱元璋又必须严控江南的财富,以便作为自己创立大帝国的财政基础。长期存在沿海和外岛的编外势力,就足以让他大动干戈。

于是,在整个洪武初年,浙江定海之外依然由被反抗势力控制。

他们占据秀山、岱山、兰山、剑山、金塘这5个地方,被统称为“五山之乱”。明军虽然有丰富的水战经验,却不足以应付海面作战。朱元璋不得不将征讨福建的大将汤和调来,重点进攻秀山等岛屿。但在1369年5月,兰秀岛上的吴越海民依然发难,迅速攻入大陆上的象山,并成功毙杀县官。

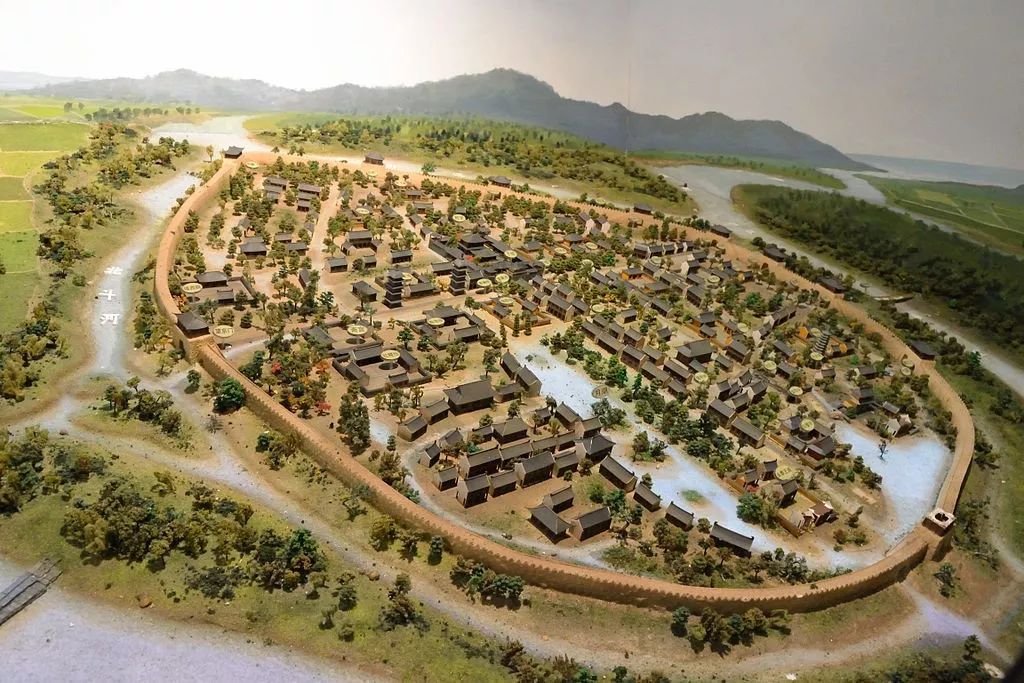

明州从唐朝开始就已经是沿海贸易重镇

舟山与对岸的象山也是南北海上交通的要冲

之后,浙东的武装集团继续遭到明廷的严厉镇压,余党纷纷逃亡高丽等海外诸国。

但其残部从未被彻底消灭过。

加上朱元璋本人就对灵活的自由贸易非常反感,终于在1386年开始旷日持久的海禁政策。这不仅仅是要将方国珍等人的残余力量消灭,也是要将沿海的海洋经济基础完全破坏。迫使海岛居民内迁大陆,成为超级大农寨里的生产工具。原本从隋唐到宋元,都是南北海上要冲的舟山群岛,也在明朝建立后遭到严重破坏。

当然,朱元璋对贸易的仇视也不仅限于加强人生控制。

自宋元以来,商品经济就持续发展,让金融手段和交易媒介也有了大幅度提高。但宋元两次也多次滥发纸币,对经济生活造成的巨大影响。前者是为了给巨额的军费开支买单,后者则是为了定期维持大规模工程建设。但却被朱元璋直接甩锅给民间的自由贸易,甚至引得某些当代人赞同。而海禁与贸易封锁,至少看上去可以在短时内规避货币问题。

海禁政策 说到底就是摧毁基层经济活力

正是上述的因果纠缠,让权力欲爆棚的朱元璋为帝国的政策定下基调。

甚至不惜废除之前就已经设立的黄渡市舶司。随后,明朝就变本加厉的开始打压民间势力,并配合官方控制的勘合贸易来相辅相成。

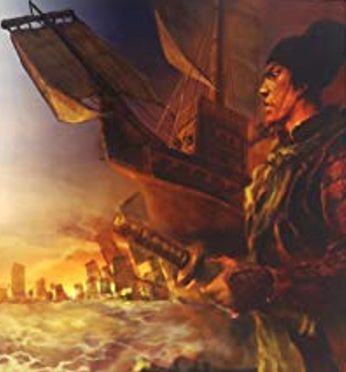

在更大层面上,朱元璋的做法也预示着明帝国主动退出了由蒙元建立和维护的国际贸易交流体系。

从权斗的角度来看,这样的做法是天然合理。

但放在大洋贸易日益主导的新开拓时代,无疑会极端危险。抛弃大洋和商业贸易,并转向封闭落后的内陆,将成为明朝经济长期落后的重要诱因。沿海各地都有爆发的大规模倭患,则是对朱元璋搞海禁的最好回报。

已亥东征:

心机重重的朝鲜李朝贸易垄断战略