有关“间岛”地理概念,学界认识到最初指朝鲜人开垦的钟城附近的图们江沙洲,又被称作“垦岛”,意思是江中之岛或者开垦之岛。后来随着朝鲜人大规模越境开垦图们江以北地区和移居到鸭绿江以北地区,此二江以北地区被冠名“间岛”,如将图们江以北地区称之为“北间岛”或者“东间岛”,鸭绿江以北地区称之为“西间岛”,实则已非岛屿。学界对于日本挑起“间岛问题”及中日两国的谈判均有研究,但是对于日本利用朝鲜人分布区假定“间岛”范围,试图扩张其范围,及其与1909年中日《间岛协约》的关系,该协约中“间岛图”(“朝鲜人杂居区域图”)的来历等,尚未梳理清楚。

本文利用中日韩三国史料,包括《日本外交文书》、韩国《统监府文书》及日本外务省外交史料馆收藏的地图资料等,考察“间岛”名称的由来和日本介入的背景,统监府派出所界定“间岛”假定区域及其扩张活动,中方边务公署的反制措施,以及在签订《间岛协约》时特别是在划定朝鲜人杂居区域时,日本外务省缩减“间岛”范围及其原因,从而阐明“间岛”地理概念的形成与日本的关系,揭示日本利用朝鲜垦民及其创出的“间岛”概念,向图们江以北地区渗透扩张的过程,特别是在外务省主导下稳步推进的历史过程。

一、 “间岛”名称的由来和日本介入调查

自清初以来,朝鲜人不得擅自越过鸭绿江、图们江,更不得越江开垦江北土地,越江即意味着犯了越境之罪,称之为“犯越”,处以枭示的极刑,地方官也要被革职或者流配到边地。这种严厉的惩罚措施,与清朝维护东北发祥地的封禁政策有关。依靠严格的禁江政策,两国维持了较为安定的边界环境。但是到了同治年间,朝鲜发生前所未有的自然灾害,史称“己庚大灾”(1869、1870年),朝鲜边民终于冲破了200多年的江禁,由起初开垦图们江中间的沙洲之地,转而越过图们江开垦江北广大地区。随之“间岛”名称被创出,其范围随着朝鲜人开拓步伐的扩大而扩大。从某种意义上,“间岛”概念与朝鲜人越境移民史、中国朝鲜族形成史有关联。日本紧随其后、利用朝鲜越垦民进行渗透和扩张,因此,“间岛”概念又打上了日本侵略的影子。

“间岛”名称的最早记录见于朝鲜勘界使李重夏的报告书《乙酉别单》(乙酉指1885年)。据记载,1877年(光绪三年),朝鲜钟城边民要求耕食图们江中的沙洲之地,得到了朝鲜政府的允准。这个沙洲的面积不大,“纵十里,宽一里,计有地二千余亩”。朝鲜边民往返于“间岛”(图们江沙洲)与钟城之间耕种土地,收获期架桥,冬天则撤桥,早耕暮归、春耕秋收。边民起初向钟城郡守纳租,自1890年开始向清政府纳租,估计其耕地渐与中方的陆地连在了一块儿,所以被要求向中方纳租。到了1904年,两国边界官签订的《中韩边界善后章程》规定:“古间岛即光霁峪假江地,向准钟城韩民租种,今仍循旧办理”,即允许朝鲜边民继续耕种钟城附近的沙洲之地,并向清政府纳租。这里的“假江”,据记载指的是图们江水歧出,边民故意在“北岸私掘一沟”,使之成为江中之岛,目的是为了模糊其归属耕种土地。这片由朝鲜边民开垦的图们江沙洲之地,位于今天延边朝鲜族自治州龙井市光昭村附近,这里是“间岛”名称的最早出处。

问题在于,朝鲜边民不仅开垦了图们江边的沙洲之地,还越过图们江开垦了江北的广大地区,“遂至沿江遍野,无处不垦,而通称间岛”。这是1885年(光绪十一年)朝鲜勘界使李重夏目睹的图们江边的情景,也是“间岛”名称最早见于史料者。

中日甲午战争结束以后,清朝与朝鲜维持了200多年的宗藩关系结束,朝鲜于1897年宣布成立“大韩帝国”。大韩帝国政府趁俄国占领东北之机,实施了“间岛”扩张政策。1902年派遣李范允为“北垦岛视察使(后改为管理使)”,企图从俄国手中接过该地区纳入韩政府管辖。然而针对中方的抗议,韩政府并不敢公开声称图们江以北地区属于自己,这可能是顾虑到之前的两次勘界谈判,双方已达成对图们江边界的共识,因而当中方要求撤走李范允时,韩方借口派遣“保护官”为自己的非法行为辩护。后来的日本统监府派出所恰恰承袭了这一做法。

值得一提的是,此时韩方的文献明确区分了图们江以北韩人的越垦区和江中小岛,将前者称之为“北垦岛”(实则已非岛屿),后者称之为“间岛”,即用“间岛”特指江中小岛。然而在以后的历史时期,由于“间岛”“垦岛”在韩语中的发音相同,均被称作“Gando”,所以逐渐混用起来。特别是“间岛”一词具有“中间之岛”“中间之地”的意思,这与后来日本强调的“间岛”(指图们江以北地区)为无主的中立地,归属未定地,既不属于中国、也不属于朝鲜等含义相通,因而被日本广为宣传并最终代替了“垦岛”一词。

1904年李范允和他的“私炮队”被清朝“吉强军”赶出图们江以北地区,标志着大韩帝国的“间岛”扩张政策破产。继之而来的是日本。1905年日俄战结束以后,日本加强了对朝鲜的控制,通过《乙巳条约》(又名《第二次日韩协约》)将朝鲜变成了“保护国”,这是朝鲜殖民地化的前奏。为了防止一江之隔的图们江以北地区变成朝鲜反日运动的基地,以及为了牵制俄国,更为了开辟一条向东三省渗透、扩张的新路径,日本将注意力转向该地区。

日本很快发现中朝之间的边界纠纷未决,于是决定利用这一问题,同时借口“保护”朝鲜人进行渗透。由于“间岛”一词是朝鲜人的新创名,泛指图们江以北地区或者鸭绿江以北地区,所指地理范围相对模糊,日本着手进行中朝边界和“间岛”范围的情报搜集活动。

根据日本驻朝鲜军司令部于1905年11月和1906年3月的调查,“间岛”主要指图们江以北的朝鲜人分布区,其范围,有人认为海兰河(图们江支流)以南是“间岛”,也有人认为布尔哈通河(图们江支流)以南是“间岛”。另据驻朝鲜军调查,当时朝鲜人主要分布在茂山以东至稳城之间的六百里间,长百里或数十里,广五六十里或二三十里,即分布在从茂山到稳城之间的图们江以北狭长地带,这个位置恰好是海兰河、布尔哈通河及嘎呀河流经之地。

值得一提的是,日本驻朝鲜军注意到朝鲜人在定义“间岛”时,利用了所谓土门、豆满二江说,即认为土门江和豆满江是两条不同的江,间岛介于其间属于朝鲜。这里的“土门江”指康熙五十一年(1712)穆克登定界碑中的“东为土门”,认为土门江并不指豆满江(今图们江),而是指与长白山碑、堆相连的松花江上流。换言之,朝鲜人认为位于松花江以南、图们江以北的“间岛”属于朝鲜。对于以上主张,日本驻朝鲜军虽认同海兰河以南或者布尔哈通河以南是“间岛”,但是并不认同所谓“土门江=松花江”,指出这不过是朝鲜人“特有的牵强附会”,因为从中俄两国的领土现状考虑,松花江全领域不可能都成为朝鲜领土。

为了解决这个难题,日韩想出的一个办法是将松花江上游的一段截取为“土门江”,比如将松花江支流五道白河(靠近长白山碑堆)称之为“土门江”,下游流到哪里则不去管它,再去定义“间岛”。这个办法最初由韩人提出,如著名学者张志渊在《大韩新地志》中记载如下:“北垦岛,一曰间岛,在白头山东,南接六镇和豆满江,北限土门江,与清国吉林省敦化等县分界,东北与俄领乌苏里浦盐斯德等地为界”。即认为“间岛”位于长白山以东,介于土门江和豆满江之间。参见该书的附图(图1),“土门江”指与长白山石堆、土堆及乾川相连的向北流去的水流,显然它不是豆满江(今图们江),而是指松花江上游。

这个办法后来被日本的统监府派出所借来定义“间岛”,如将五道白河—二道松花江称之为“土门江”,同时将整个二道松花江流域(后来的安图县)囊括进“间岛”范围,称之为“西间岛”(后改称“东间岛西部”)。

总之,“间岛”名称的产生与朝鲜人越境开垦图们江以北地区有关,主要指早期朝鲜垦民分布的海兰河、布尔哈通河及嘎呀河流域,即稳城以西的图们江对岸。我们还发现,稳城以东的珲春不在其中,这是因为珲春早在康熙五十三年(1714)清朝设立了协领,咸丰九年(1859)升为副都统,即设立了军政机构。因此,早期越境朝鲜人尽量避开珲春,要么向珲春以西移民,要么向东北的俄罗斯沿海州移民。

二、 统监府派出所界定“间岛”假定区域及其扩张活动

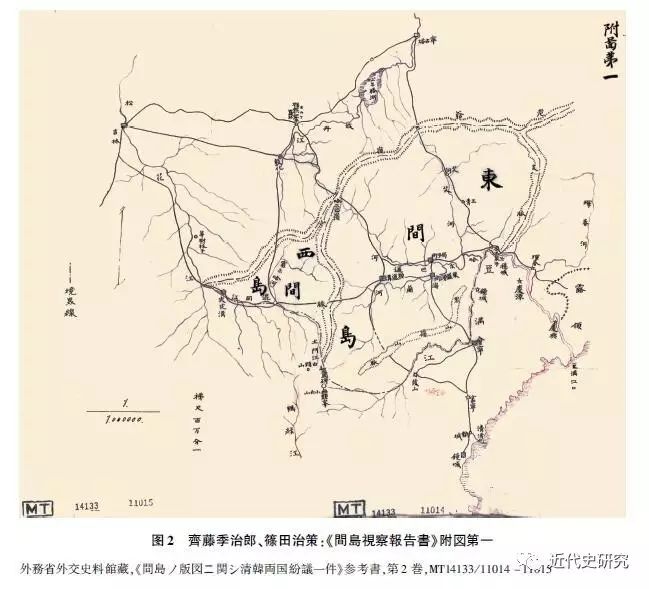

日本着手界定“间岛”范围是从建立统监府派出所开始的。1907年4月18—29日,按照驻朝鲜统监伊藤博文的指示,统监府御用挂斋藤季治郎和嘱托筱田治策二人,秘密潜入图们江以北地区进行考察,他们用10天时间,集中考察了朝鲜人聚居的海兰河、布尔哈通河流域,并向统监府提交了《间岛视察报告书》。在这份报告书中,他们提出了统监府派出所将要设置的地点和将要管辖的地域范围,后者即“间岛”范围。斋藤和筱田二人后来被任命为“统监府间岛派出所”的所长和总务课长,二人为日本在图们江以北地区渗透扩张,特别是在“间岛问题”谈判中牵制中方,夺取在“间岛”的特权及东三省利权,立下了汗马功劳。

根据该报告书,“间岛”分为东、西两部分。“东间岛”指的是图们江流域,包括海兰河、布尔哈通河及嘎呀河流域,相当于后来的延吉、和龙、汪清等县。“西间岛”指的是二道松花江流域,包括古洞河、富尔河、二道白河、五道白河等地方,相当于后来的安图县。东、西“间岛”之间的分界线是老爷岭山脉及其向北、向东延伸的支脉,包括西边的先锋岭、北边的哈尔巴岭(布尔哈通河发源地)等。这个分界线实际上是图们江水系和二道松花江水系的分水岭,也是图们江水系和牡丹江水系的分水岭。这个分水岭至今成为东三省相邻县市的分界线,如和龙市和安图县,安图县和敦化市,汪清县和宁安市(黑龙江),均以此分水岭为界。再看一下二人界定的“西间岛”范围,先是沿“土门江”(实指五道白河)向下延伸,顺二道松花江到达与头道松花江汇合处,再连接东北的哈尔巴岭,这个三角形内即是“西间岛”。可见,“西间岛”是借助“土门江=松花江上流”来定义的,即错误的土门、豆满二江说。

以上统监府派出所的筹设人员界定的东、西“间岛”,比起朝鲜人所谓海兰河以南或者布尔哈通河以南是“间岛”,其范围进一步扩大了,具体而言,一是向这些河流的发源地或者分水岭扩大;二是借助所谓“土门江=松花江上流”将二道松花江流域纳入“间岛”范围,称之为“西间岛”。之所以有此扩充,当然是为了将来日、韩人向更广的内地扩充和移民预留空间,同时也是为了开发这里丰富的自然资源。

1907年8月,统监府派出所正式设立以后(设于龙井村),考虑到朝鲜人惯称鸭绿江以北地区为“西间岛”,于是将东、西“间岛”分别改称为“东间岛东部”和“东间岛西部”。保留鸭绿江以北地区仍被称作“西间岛”,这反映出日本利用朝鲜人创出的“间岛”概念准备向鸭绿江以北地区扩张的险恶用心。

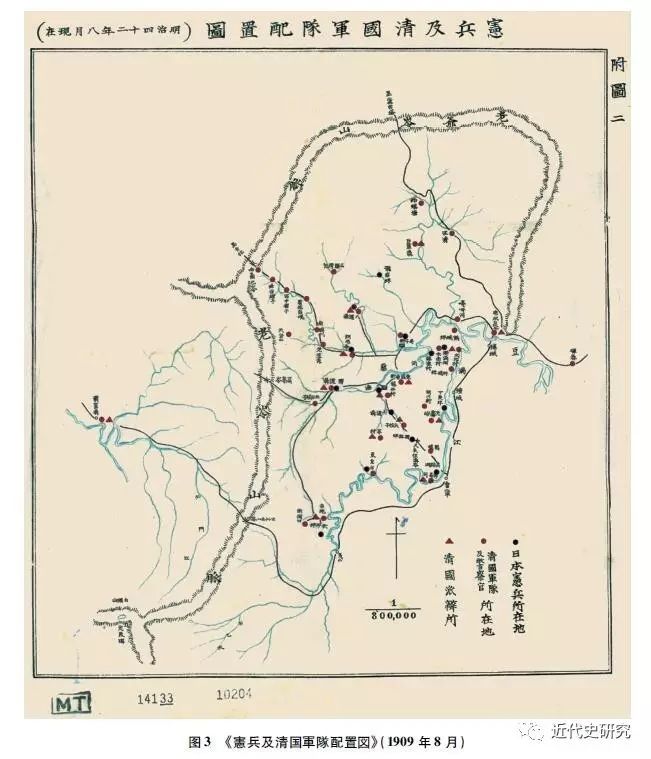

为了将“间岛”假定区域确实纳入日本的势力范围,统监府派出所以不足百名的军警力量,借口“保护”朝鲜人加紧进行渗透活动。如将“东间岛”东部(图们江以北)划分为4个区:北都所、钟城间岛、会宁间岛、茂山间岛,同时任命亲日派朝鲜人任社长(1名),更分为41社,各置社长1名,又分290村,各置村长1名。篠田治策編:《統監府臨時間島派出所紀要》,第158—159页。另在重要地点设立宪兵分遣所,附以朝鲜巡检,以扩张势力范围。1907年8月,派出所刚刚设立时,有65名日本宪兵、10名朝鲜巡检,分别设立了新兴坪、局子街、头道沟、湖川浦(后转为下泉坪)、禹迹洞、朝阳川(后转为铜佛寺)、伏沙坪等7个宪兵分遣所。到了1908年5月,日本借口朝鲜反日武装团体(李范允的义兵)向茂山对面进军,增派了60名宪兵,增设了八道沟、杰满洞、东京台3个分遣所。又过了一年,1909年7月,吉林边务督办吴禄贞与派出所强硬对抗,此时“间岛问题”尚在谈判中,双方围绕朝鲜人裁判权的斗争异常激烈,为了牵制中方做出让步,日方增派了96名宪兵,增设了龙岩坪、鹤城、龙潭村、七道沟等4个分遣所。至此,日本的宪兵分遣所达到14个,宪兵数量增至250多名,另有63名朝鲜巡检。

以上14个日本宪兵分遣所的分布特点为:一是沿会宁到龙井一线密集分布,共设有4个分遣所,因为这条线是由朝鲜通往“间岛”的交通主干道,日本宪兵及其物资均从这里运入“间岛”,日本预想修筑的“吉会”(吉林至会宁)铁路也经过这里。二是沿图们江以北沿岸密集分布,共设有5个分遣所,因为图们江沿岸与朝鲜一江之隔,一旦“间岛”有事,可以直接和日本边境守备队联络和呼应。三是沿海兰河、布尔哈通河、朝阳河、依兰河等内地河谷地带分布,不过由于派出所的力量有限,加上中方的强硬对抗,其势力尚未到达内地深处,如在嘎呀河流域、二道松花江流域,日方尚未设立宪兵分遣所。

另外,派出所的势力更无法染指珲春地区。如前述,珲春很早设有清朝的军政机构,先设协领、后升为副都统,因此早期朝鲜移民尽量避开珲春,要么向西边的海兰河、布尔哈通河流域移民,要么向东边的俄国沿海州移民。考虑到这一点,统监府派出所在界定“间岛”范围时,未将珲春包括进去。另外,根据1905年签订的《中日会议东三省事宜正约》,珲春和宁古塔、三姓等已经开放为商埠,所以日本可以合法地在珲春设立领事馆和进行经济渗透。再者,日本设立统监府派出所时,借口“间岛”归属未定,从策略上讲不便将珲春纳入“间岛”范围。

对于以上统监府派出所蚕食中国主权的非法行径,中方进行了坚决抵制和斗争。1907年10月,受东三省总督徐世昌之命,以陈昭常、吴禄贞为首在局子街(延吉)建立了“吉林边务公署”。针对统监府派出所到处设立宪兵分遣所,边务公署以各地的派办处和驻军进行反制。边务公署的派办处达到14个,设立了六道沟、东盛涌、湖川街、马派、头道沟、太拉子、沙器洞、铜佛寺、吉地、八道沟、茶村、百草沟(嘎呀河)、凉水泉子(嘎呀河与珲春河之间)、汉窑沟(二道江)等派办处。

中方派办处和驻军的分布特点为:一是在日方设置分遣所的地方,必有中方的派办处或驻军,目的是为了监督日本宪兵的非法行径。二是密集分布在沿布尔哈通河、嘎呀河的河谷地带,前者是由“间岛”通向吉林的交通要路,后者是由“间岛”通向北满即牡丹江流域的交通要道。三是抢先在派出所势力未及的嘎呀河及东边的凉水泉子、二道松花江等地设立派办处或驻军,以扼制派出所向这些地区的扩张。

中方的措施颇为奏效,挫败了统监府派出所在二道松花江流域的扩张企图。该区域(“东间岛”西部)包括古洞河、富尔河及五道白河、二道白河等河谷地带,即后来的安图县。这里的中国移民比朝鲜移民来得早,大约从1868年开始自山东移民,其后20年即1888年开始朝鲜移民相继到来。统监府派出所的策略是朝鲜人到达哪里,就打着“保护”朝鲜人的旗号,将宪兵分遣所设在哪里。为了扼制派出所的扩张势头,中方的边务公署先下手为强,于1907年11月在汉窑沟设立了派办处,掌管此地边务。作为补助机构,在古洞河、富尔河、大沙河、娘娘库、汉窑沟等地设立会房,实行自治管理。各会房有乡约、牌头、练长及数十名武装壮丁,各司其职,保护这里的中国居民。这里的民刑事案件,大事归敦化县管辖,小事归派办处裁决。不仅如此,边务公署还反复强调,这里在行政上隶属于敦化县。

为了不致给派出所留下渗透的借口,汉窑沟派办处下令九等墟(古洞河)、娘娘库(松江镇)等地的朝鲜人薙发易服、归入中国籍,在500多户中有400多户同意归服,另有不服的40多户被逐出该地。对此,派出所一面向边务公署提出抗议,如指出“土门江以内是所属未定地”,派出所“具有保护此地韩民之责”;一面派遣铃木、八田等人前往该地准备设立宪兵分遣所。但由于中方势力过强,加之交通不便,在得不到本国政府支援的情况下,单靠派出所现有力量根本无法办到,设立宪兵分遣所的计划受挫。可以说,在二道松花江流域的双方对决中,中方的边务公署取得了完胜,这也间接影响了日本外务省后来不得不将该区域排除出“间岛”范围。

三、 外务省减缩“间岛”范围及《间岛协约》中的“朝鲜人杂居区域图”

在“间岛问题”的解决方式上,统监府派出所和外务省的考虑有所不同。对于统监府派出所来说,只要有朝鲜人居住,就会打着保护的名义,想方设法设立宪兵分遣所,其范围越广越好,甚至妄想把所谓“间岛”并入朝鲜版图,进而并入日本治下。这与其构成人员以现役军人、宪兵为主分不开。但是外务省作为与中方谈判的担当机构,不得不考虑其可行性,即所界定的“间岛”范围能否被中方接受,能否作为日本行使特权的区域,以及会不会招来列强的干涉,以致影响日本在东三省的整体利益等。

从表面上看,中日两国有关“间岛问题”的谈判包括两个方面,一是“间岛”领土归属问题,二是“间岛”朝鲜人裁判管辖权问题,但是领土归属问题不过是日方牵制中方的砝码而已,早在统监府派出所设立不久,外务省即通过内藤湖南等人的文献研究和派人实地踏查,了解到由于光绪年间两次勘界时,中朝两国已达成对图们江边界的共识,“间岛”属于朝鲜(建立在土门、豆满二江说基础上)的现实可能性几乎为零。基于这种判断,外务省提出的“间岛问题”谈判策略,就不是要夺取“间岛”领土权,而是要设立领事馆,夺取对朝鲜人的管辖裁判权和其他利权。因此,外务省界定的“间岛”范围是利用朝鲜人准备行使特权的范围,这就要考虑朝鲜人的地理分布,中方的管辖力度是否强,以及在谈判中中方能否接受等因素。

1909年2月,日本驻京公使伊集院彦吉在与清外务部尚书梁敦彦进行有关“东三省六案”的谈判时,告知了中方“间岛”的地理范围:即以现有朝鲜人密集地为限,东面以嘎呀河为界,北面沿老爷岭,西面沿老岭(今先峰岭)到定界碑为止。对于这个范围,中方无异议。显然,这个范围比起前述派出所提出的“间岛”假定区域变小了,除了二道松花江流域被排除出“间岛”以外,东部界线也由老爷岭支脉退至西边的嘎呀河,对其原因分析如下:

第一,二道松花江流域被排除出“间岛”范围,如前述,除了那里朝鲜人少,大部分已归化入籍,在行政上隶属于敦化县,边务公署设了派办处,日本不容易插手等原因以外,还有一个重要原因是,日方准备承认中朝两国以图们江为界,意味着将放弃错误的土门、豆满二江说。如前述及,二道松花江流域被纳入“间岛”范围是依据错误的“土门江=松花江上流”,尽管外务省早已认识到所谓土门、豆满二江说是错误的,但是为了在谈判中用做筹码,特别是以承认“间岛”属于中国作为谈判条件,获取在“间岛”的特权和东三省的利权,因而牵制性地利用了二江说。然而到了与中方正式签订《间岛协约》时,外务省不得不放弃二江说,自然地,基于错误的二江说的二道松花江流域也被排除出“间岛”范围。日方不但在《间岛协约》中承认中韩两国以图们江为界,还在该约的附图即“韩人杂居区域图”(又叫“间岛图”)中加以体现。考察“间岛图”(参见图4),中韩界河明确标为中方惯称的“图们江”,既没有标“土门江”也没有标“豆满江”,可见日方淡化或者说抛弃了土门、豆满二江说。