作为有着丰富国际制片经验的制片人赵佳,近年来几乎每年都有其参与的纪录片作品在国内外各大电影节上崭露头角。

11月刚结束的阿姆斯特丹国际纪录片节(IDFA)上,她参与制片的《清花的秘密》参加了IDFA Forum的提案会。8月,她参与制片的《洗头记》入围FIRST 青年电影展主竞赛单元。往前数,2023年她制片的《逐花人》获得谢菲尔德纪录片国际影展最佳短片提名;2021年她制片的《无去来处》和《石史诗》先后入围戛纳电影节和阿姆斯特丹国际纪录片电影节;2015至2019年,她制片的作品连续五年入围IDFA竞赛单元,其中2018年的《风中之城,喀布尔》被选为IDFA开幕影片,荣获IDFA评委特别奖。

赵佳,祖籍成都,大学就读于上海同济大学化学系,随后赴日本和荷兰深造生理学博士和绘画。博士毕业她在一家跨国制药公司研发部门工作后,在另一家跨国企业做了很长时间的欧洲学术总监。因为常年在IDFA期间观看纪录片,激发了她对纪录片的热爱。随后她辞去了企业高管工作,转行做纪录片制片人。凹凸镜DOC有幸在赵佳回国期间,对她进行了一次专访。

凹凸镜DOC:

每年的IDFA都是你比较忙的时候,今年除了看片还参加了什么活动?有什么特别的感受吗?

赵佳:

今年参加IDFA,主要是参与陈东楠导演合作作品《清花的秘密》的提案和一对一会议。当然,IDFA是我所在地的电影节,有很多一年就在这里能见一次的业内朋友相聚,我会尽量通过这个平台,跟进去年和今年其他市场提案作品和制作中作品的继续推进。

特别的感受是面临动荡的国际局势,提案会和电影节入选的作品也多是很严峻沉重的题材。

赵佳和陈东楠参加

IDFA Forum提案会

凹凸镜DOC:

过去9年期间,你参与的作品多次入围IDFA,也有很多你熟悉的华人导演作品入围,你觉得这些作品有什么共性吗?这几年大陆作品入围的数量似乎比前几年少,你有这个感受吗?

赵佳:

作品共性可以说是本地性和普世性的结合。它们基本都在有鲜明的地域特征的同时,在故事讲述方式和故事核心问题方面,能激起国际范围的共鸣。

IDFA这几年大陆作品入围的数量减少,在我看应该和地域没有最直接的关联。IDFA近几年更注重实验性和作者个人性作品的露出,入围数量的变化也和这个整体调性的倾向变化有关系。再就是欧洲和其邻近区域这几年的纷争和地缘政治问题,也直接影响了选片的重点倾向。

2024 IDFA

凹凸镜DOC:

你过去是做科研的,是从哪一年,什么契机开始做纪录片制片人的?

赵佳:

IDFA对我的影响是很多年以来潜移默化的,实际上我是从2009年才开始接触这个行业,在跟阿富汗的导演阿巴扎尔·阿米尼成为朋友后,他邀请我去伊朗调研一个项目。当时我对什么是制片人根本没概念,我只是为了帮他完成了他的本科毕业项目《喀布尔-德黑兰-喀布尔》。2010年,这个片子很意外在荷兰电影节获得了一个学生作品大奖,当时,我年过而立,各种人生经历也让我进入人生新的一个沉淀的阶段。这个意外的奖项引发了我想了解和尝试纪录片制片新圈子的念头。

IDFA Forum 2023《喀布尔,零年》提案现场 ©赵佳

到了2011年,虽然没有专业经验,我还是毛遂自荐地跟很多荷兰的专业制片公司取得联系,向他们推荐我自己,我说,“如果你们有中国的题材可以找我,我有兴趣做你们的执行制片人。”

很巧的是联系了一圈后,《内心风景》的导演弗兰克·舍弗尔的制片人找到了我,告诉我他们2012年有计划拍摄跟川剧和现代作曲相关的纪录片,已经拿到了荷兰电影基金支持,希望我能带他去调研堪景。就这样我带着导演从成都郊外的草根剧团开始,沿着岷江一直开到大巴山区,调研了很多巴蜀文化。这一趟旅程对我的影响是很难忘的。过去我只是回国看看父母看看朋友,但这一趟我好像才是真正以纪录片人的身份,深度地了解本地的故事,由此触发了我的一种对中国故事的热情、一种表达欲望。

我在《内心风景》担任的是执行制片,七年后影片制作完成在鹿特丹国际电影节首映,我完成了我人生的一次成长。

《内心风景》剧照

凹凸镜DOC:

当时弗兰克·舍弗尔找你合作,是不是知道你是四川人?

赵佳:

一部分是吧。我是四川人,拍四川题材我确实有本地文化优势(比如草根剧团就是通过我做摄影师的舅舅联系到的)和感情浓度。当时自己的制片经验并不是很多,为了说服导演,我第一次见面时给导演一个收纳了我个人绘画作品的画册,希望让他知道我虽然没什么经验,但是愿意去尝试,他似乎看到了些潜质(笑),就很好意地给了我一个机会。

凹凸镜DOC:

因由这部影片,你也结缘了你的爱人,他作为导演、你的搭档,你们的合作是如何的?

赵佳:

其实那个阶段我和他还没有个人关系,那时我刚刚入行。但一切的事情都是自然发生的。譬如舍弗尔去蜀南竹海调研的时候,会询问我某个取景好不好,我开始有些忐忑不太敢直言自己的观点,他鼓励了我发表自己的看法,我就慢慢地开始向他分享我的想法,“我们中国的水墨讲究留白,你的画面也很好,只不过很平均地填满了空间”。再比如我们听草根剧团的戏曲,很多都是我小时候跟着爷爷听过的,在和导演讲解这些戏曲的时候,它成了一个无可复制的过程,也成为了点亮我参与这个项目的一点火花。

在这个过程中,我很快意识到我不止想要做一个执行,我有很多创意的种子在萌发。所以2014年我就作为制片人和导演袁欣婷创作了《胡先生和庙》,影片在2015年阿姆斯特丹国际纪录片电影节(IDFA)上首映,2016年和荷兰导演合作的中国女性题材的《落下花长满叶》,同年在IDFA首映,再之后和王申合作的《芳舟》2017年IDFA首映,就这么往前走起来了。

《芳舟》在

IDFA首映

凹凸镜DOC

:感觉您做纪录片制片人有一种如鱼得水的感觉,是这个工作与你非常契合吗?

赵佳:

首先我觉得我骨子里应该是一个艺术家,对于任何一个非常难的事情,如果这个“核”特别吸引我,我就会非常执着;第二我可能除了艺术家的热情之外,也甘愿出世入世,愿意把艺术内核的部分,不怕麻烦地协助创造者演化成一个可以讲出的故事,我愿意去协助这样的创作和转换;第三就是我多年在日资企业做高管,经历过很多项目,我很清晰做项目时的取舍和先后。同时我很擅长语言,天生对节奏感觉明锐,知道如何去介入,去感受纪录片音像语言的节奏感。最后我好学,我觉得我永远都在学习中,可以把自己归零地学习新东西。和不同的导演合作,我都能学到不同的东西,享受一直在成长的过程。

凹凸镜DOC:

你最早对制片的概念是怎么样?

赵佳:

其实都是在边走边学。实话来讲,在国内很多年轻的导演和制片人没有非常清晰的概念,对制片人的工作思路不够明确。在我看来,制片对于导演是非常重要的角色,过去有一种误读,导演是做创作的,制片人就是做服务的,张罗事情、找投资,但在我一步一步走下来后,我逐渐悟到,导演来寻找制片的时候,只是带着一个想法、一颗种子,而制片和导演一起创作的过程,就是将种子生根发芽,种好这棵树的过程。制片人要做好一个项目总管的职责,你要明确这部影片适合哪一台摄影机、需要什么规模的团队、能够去哪里路演、第一次路演一定要达到什么效果等。你也要对整个市场有了解,要考虑去投递什么类型的节展等。

所以制片人跟导演在一起做内容孵化的同时,也是在帮助导演去探路,而且你一定要比导演更知道路在哪里,这是非常重要的一点。

凹凸镜DOC

:你和王申保持密切合作,他驾驭国际题材的能力很强。在你看来,王申最大特质是什么?你们如何一起合作,相互成长的?

赵佳:

所有可延续的合作都来源于共同的经历和成长过程,和这个过程中建立的信赖和彼此加持。

王申做《芳舟》的时候我也刚刚算入门了这个行业,那时王申还在北京电影学院读研究生。2015年他接触了这个关于难民的题材,这其实算是他的首作。

虽然是隔空,但王申和我有针对内容很密集的沟通。这部影片拍得很辛苦,但它为我们带来了很多成长空间,它把我们带入到亚洲的提案大会,比如说CCDF,其实我过去从没参加过亚洲的提案活动,这个经历是和王申的合作带给我的。此后在加拿大Hotdocs的提案也是我们首次北美的提案体验。这部影片得到了加拿大电视台的参与,以及到荷兰来的剪辑和后期音响制作,都给我和王申进一步的合作体验,最后以IDFA首映完成项目,也奠定了我和王申希望再次合作的基础。

接下来的项目我提前就和王申说好了,要找准定位和选题,也说好了要有的放矢地的准备提案,完善团队,不能在他一个人单枪匹马地拍摄制作。王申也认可,他一开始就主动带着多个可能的选题来找我商量。后来,决定做《石史诗》也并非一蹴而就,是在不断地拍摄中找哪个拍摄对象更有意义。

在漫长的拍摄和制作过程中,我们获得了来源于欧洲四国(德国,法国,瑞士,希腊)和亚洲两国 (日本,韩国) 的多元国际融资,虽然金额上并不是高得出奇,但从国际参与幅度上来讲可以说是达到了新作者的可能上限,获得非常国际化的制作,这对于我而言是又一次制片能力上的更上层楼,也是我和王申的共同成长。

《石史诗》在

IDFA首映

凹凸镜DOC:

这几年你和国内很多位导演都有合作,你做制片选择标准是什么?

赵佳:

我没有想过一定要做哪部作品的制片人,但如果我和导演觉得有价值的选题和美学是相符合的,也能感到是

在跟导演一起种一棵树

,作为共创者,共同打造、共同成长的角色,我愿意从头开始参与。这样的参与方式也意味着强度和参与度都不会低,因此这样的合作数量也是不多的。

如果导演在创作的后期找我的话,我会默认我是一个帮忙的人,导演给我定位为制片人,我会感到光荣,但我不一定会接受,因为没有制片空间的作品,也不需要制片人。成熟导演比如范俭导演、周浩导演等,有时会邀请我去看剪辑或者参与一定程度的剪辑,提建议以及国际发行的思路,这种合作更符合联合制片或者监制这样一个角色,而不是制片人。

在题材上我是有标准的。我并不喜欢做议题主导性强的选题,我认为这类选题更符合新闻媒体短平快的选题,更适用于新闻专题片。而作为一个电影长片,我希望它能承载多重性,它会扩大影像和选题的美,这种美可能是幸福的美,也可能是苦难的美。比如草根剧团,在我们还没拍完的时候它就解散了,拍摄到那个时刻,那种美的东西就会渗透到我的身心里,他们的举手投足,他们在很小的包公庙里唱戏的场面,我想我一辈子都记得。

我喜欢可以不断扩大和延伸的美,我喜欢每一个人,并非是要生命和生活浪漫化,而是我希望在影像中感受爱,获得共情,我认为所有的生命都是具有形状的,他们都使我震撼而敬畏。

《风中之城喀布尔》海报

凹凸镜DOC:

做纪录片制片实在算不上一个赚钱的工作,是什么想法或情感让你一直这样?

赵佳:

是情怀和友情的结伴同行,此外还有对纪录片制片的价值认可。在我看来,纪录片的载体对于制作人而言有大量的操作空间,不仅只是获取商业价值,还包括很多的社会的、人文的、知识的价值等,我并非将这项工作和经济收益等比。

凹凸镜DOC:

你对国内和国际纪录片市场和制作都比较熟悉,你觉得目前国内纪录片行业最欠缺的是什么?

赵佳:

我觉得最欠缺的可能有三个部分。一是层次性,我们中国有很多很多的人,成都一个城市的人口就约等于荷兰一个国家的人口了,我们这些人构成了中国独有的形态和结构,它有非常多的面可以去解读和拍摄,纪录片选题的层次性还有优化的空间。很小的故事常常会有很多的影像层次,而不只是信息层次,值得去深挖。

第二是我们前面聊过的制片人团队的规范化和体系化欠缺。我觉得中国还有很多亚洲国家制片人的工作理解是找钱和张罗执行,我认为这是不正确的。我做一些制片人工作坊的时候,我向年轻的朋友强调,你做制片人,是去和导演结伴同行、一起讨论内容一起长大的,而不是作为一个张罗者存在,拍一部作品不可能一个人完成。

第三是纪录片作为媒介的多元性。纪录片是一种影像语音,和专题片不同。 它可长可短,可以与其他的文化及艺术媒介结合运用,比如音乐,舞蹈,绘画,文教,科教。所以在策划作品的时候,需要更细节地分析这部影片的创作属性是什么、是偏知识性的,还是偏作者性的。

做纪录片制片也应该看到更多元的体系,更多样的分类,量体裁衣地制作不同类的纪录片,从中获得作品更多的延展性。中国的观众其实是非常好奇和有强求知欲的,中国的网络覆盖率又是极高的,在制作中制片人的眼界应该更开阔,参能对作品以及产品的定位更准确,与更多的国内国际制作和播出机构、平台接轨。

《石史诗》海报

凹凸镜DOC:

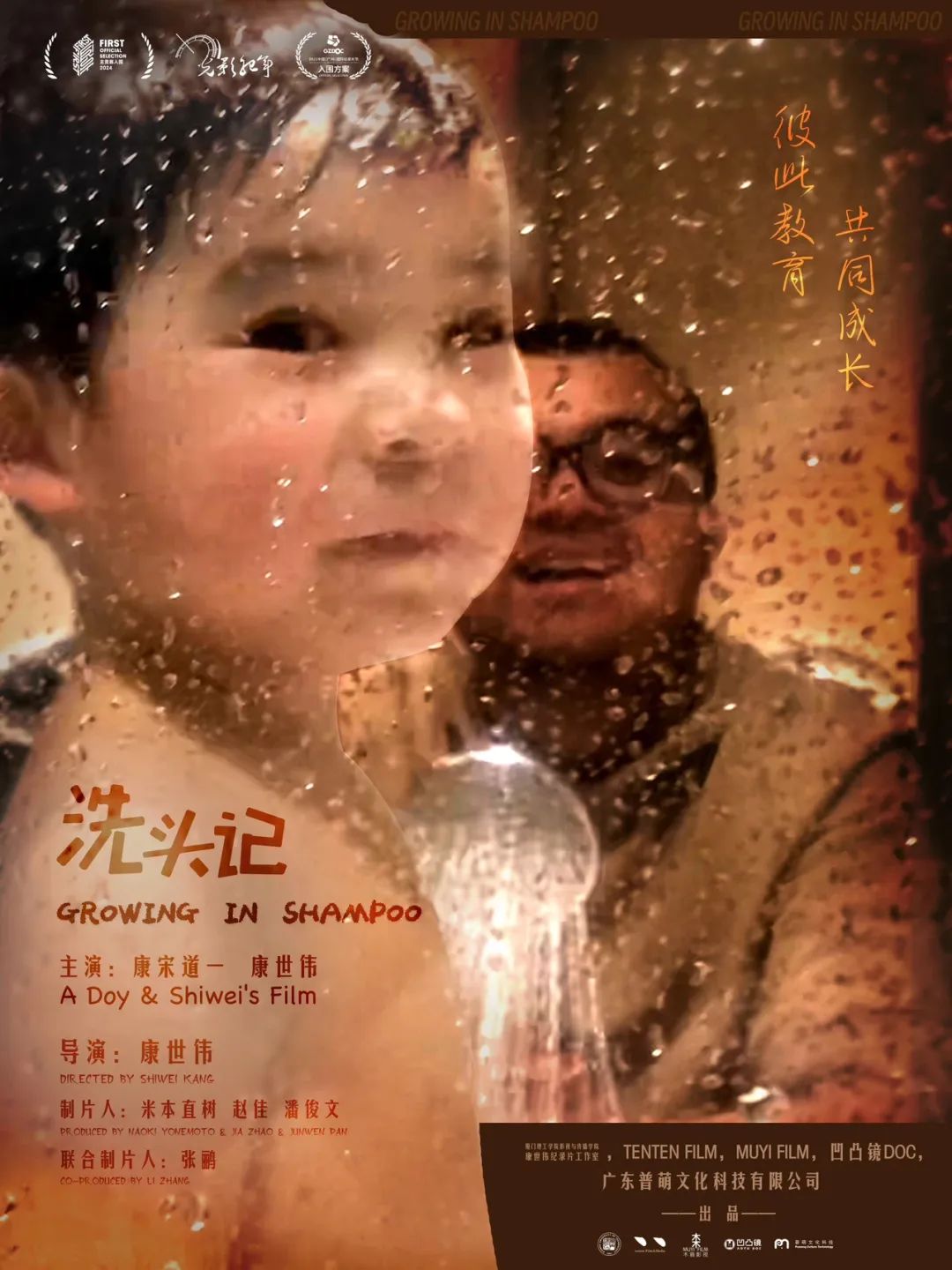

前不久你参与制片的《洗头记》入围了FIRST青年电影展,这个项目哪些特质吸引了你?《洗头记》这样的私影像,国际接受程度是怎么样的?

赵佳:

《洗头记》我的参与主要是针对推介国际影展方面,和其他的两位制片人相比,我这个头衔有些受之有愧。我个人觉得《洗头记》不仅是一个娓娓道来的家庭影像,还在家庭影像之上,有更普世性的部分。它是一个成长的故事,不止是孩子的成长,更多是父亲的成长。这个部分让我很感动,虽然我认为它的剪辑上还有更多优化空间,但以现实的情况目前的版本还是不错的。它用轻描淡写的方式讲一个男人因为儿子又一次成长的内核我非常喜欢。但作为家庭影像,《洗头记》具有比较强的在地性,没有太大的议题性去支撑。西方当下国际形势不稳,太平静的家庭影像都会相对弱势一些。

西方国际纪录片节展对中国的选题,除了社会现实题材外,还比较倾向于有强烈作者个性表达的影片,比如《历历如画》《梦游乐园吟留别》等。

当然,如果能有更多的亚洲影人能加入到评委的行列中,可能会有助于亚洲影片在国际的露出度。

《洗头记》海报

凹凸镜DOC:

其实提到国际化的影片创作,你和阿巴扎尔·阿米尼一直在做国际影视合作,为什么会想到要和他一起创办丝路影视沙龙?

赵佳:

我和阿米尼是2012年成立的丝路影视沙龙,它和我的木裔影视同时成立。我与阿米尼,一个中国人、一个阿富汗人,相逢在阿姆斯特丹并且成为好友,这是一种缘份,希望搭伙做一些有趣的事情,所以一直是沙龙而不是公司。

从开始到不断发展,我的理念不断在成长,我希望通过做国际的文化项目,让大家更全面更深入地了解中国,如果不能来到中国,人们就会受媒体的主观导向影响,这样中国对于世界的了解和世界对中国了解是不对等的。纪录片其实是一个非常好的传播媒介,可以通过纪录片的文化输出让合作者有更多的了解,再通过合作向外更多输出我们的文化。这是我当前的决心,未来我也希望能做国际项目的监制,做更向上的中国文化输出。