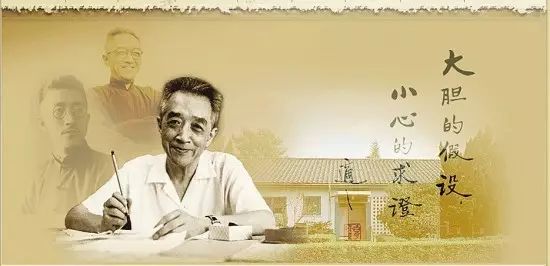

胡适

避免一错误终生,让大师们教你报志愿

文︱陈事美

人生悲剧哪家强?欲报北大填蓝翔。高考分数公布后,广大考生将迎来人生最纠结的时刻,即填报志愿。因为如何选择大学,选择什么样的专业,是人生规划的第一步。这关键一步能否走好,将对未来人生产生不可估量的影响。因此,在如何填报志愿的问题上,相信每个考生与家庭都有一番激烈的思想斗争。最好我们还是看看“过来人”的经历。

比如胡适在这方面就曾走过弯路。1910年,胡适公费考取美国康奈尔大学。在出国时,哥哥专门从东北赶到上海为弟弟送行。哥哥特意嘱咐胡适,要学点有用的,千万别学什么文学、史学、哲学一类,将来不好找工作。胡适很听话,到美国后,选择了农科,决心扎根农业。他成绩很优秀,门门功课在85分以上。一年后,由于可以多选两个学分,胡适又选择了果学,主要就是种植苹果。正学着带劲,他突然发现,安徽老家没苹果,就连自己想去的胶东半岛也没有苹果。就业无望,前途渺茫,胡适陷入了沉思。自己到底要学什么呢?此时,他想起古人一句话,那就是“性之相近,力之所能”,意思就是要根据自己的能力选择自己的兴趣。

“性之相近,力之所能”也恰恰是美国大学教育所看重的,因此,胡适转系比较顺利。他如愿转到了文学院,正是他哥哥认为没用的。胡适认为,不管社会将来是否需要,我只学自己喜欢的。家人与朋友的意见,可以做参考,但还是要遵从自己内心的追求。果然,胡适在文学院如鱼得水,肆意在文学的海洋里畅游。四年后,他以优异的成绩毕业,又成功报考了哥伦比亚大学哲学系,选择著名哲学家约翰·杜威为师。哲学,这也是他哥哥认为没用的。

老年胡适回忆起这段经历也曾唏嘘不已。他告诫年轻人,十八九岁的年龄还只是学习阶段,不要太过功利,要勇于追求。

胡适只改了一次志愿,比胡适大十岁的鲁迅却改了三次。清末的中国,救亡图存是主旋律,立志报国的鲁迅毅然报考了南京的江南水师学堂,立志要做一名海军将领。这一年,他17岁。仅仅一年后,他又转入江南陆师学堂下属的矿路铁路学堂,又学起了道路、桥梁测绘等知识。学习期间,一向“不安分”的鲁迅深受当时进步思想的影响,阅读了很多思想类书籍与小说。当时流行的“东亚病夫”论又让鲁迅萌发了学习医药以强国人体魄的想法。1901年,鲁迅毕业后,毅然去日本学医。在学习了两年日语后,他进入仙台医学专科学校深造,他报考的专业是现代医学。

然而,鲁迅的医学成绩并不是很出色,甚至在学年考试中,解剖学竟然不及格。相比之下,鲁迅的伦理学成绩最好(有说是化学)。其实,到了这个阶段可以看出,医学并不是鲁迅所长,他的擅长更多在社会科学,比如伦理学就属于社会科学范畴。另外,他热爱阅读思想类书籍与小说,似乎选择社会科学才是他的正路。后来鲁迅认为,中国人的问题不在身体,而是在思想、在灵魂。果然,他弃医从文,最终成为中国现代思想巨擘。

再说民国著名才女张充和,高考成绩语文满分,数学零分,这基本属于严重偏科的文艺青年一类。被北大中文系破格录取后却没有好好读,也不喜欢像其他同学那样搞政治活动,而是迷上了戏曲。隔壁清华大学正好有位昆曲名师,她时常偷偷到清华大学那里去上课。最后,因患病休学,北大没毕业,清华更不会给文凭。但人家后来去了美国,成了知名的戏曲老师。

当然,民国大师们报考志愿的经历有一定的时代背景,无法完全照搬到今天,比如鲁迅的家国情怀,显然对绝大多数人并不具备参考作用。虽然时代不同,但人生的节点相同,同样的年龄,同样的纠结。参照他们的经历,多少会让自己少走一些弯路。

现在往往是一人报考,全家上阵。爷爷说,老师很稳定。奶奶说,医生不愁没饭吃。当老师的爸爸说,老师收入少,别报师范。当医生的妈妈说,医生总挨打,别学医。很多考生直接蒙圈。看似家人很关心,实际上是没有关心到点上。其实考生很郁闷,你们这帮逗逼家长能不能问我到底喜欢什么?你们知道我的志向是什么嘛?

没错,考生自己喜欢什么很重要。有人说,考生年纪尚小,人生观还不成熟,不能完全由着性子来。事美兄倒以为,成功的路上只有两种人,不是疯子就是傻子。所谓疯子,代表的是偏执与激情,可以藐视任何困难。傻子则代表的是执着与专一,用流行的词儿讲,就是工匠精神。所以,干脆就让考生任性一把,在自己的能力范围内报考自己最喜欢的专业。即使不成功,至少能乐在其中,人生也不会留下遗憾。

是的,兴趣第一。兴趣是最好的老师,没有这个前提,你一生的奋斗就会失去很多意义。喜欢的女孩错过还会有,但犯了“欲报北大填蓝翔”的错误以后,便很难重新来过。

最可怕的就是,你的兴趣发生突变。本来喜欢的,上了大学或是毕业后,又逐渐厌烦,甚至最终丢弃。如果是这样,那就非常悲催。假如你没有这种持之以恒的信心,那还是选择最保险的方式,即在分数允许的情况下,尽可能选择最好的一个大学。好学校将来是你的“娘家”,好学校有更好的资源与人脉,未来都是你的财富与坚强的后盾。

同样是在北大清华,不管你是制造表情包的专业,还是制作臭豆腐的专业,或是啥子高大上的国际金融管理,大家在一起都是校友哦。

雷洋上了人大,冤死后,人大校友极力呼吁,方才有个基本满意的结果。否则,嫖娼死的名声将背上一辈子。这就是校友的力量,在当下也是最实用的。