执

笔

为

生

只需往前追溯几十年,人们对好朋友笔迹都是极其熟悉的。

——美树嘉文艺志

回复数字“

01

”可得微信目录

回复“

转载

”可得转载说明

艺术之美 人文之思

美树嘉文艺志

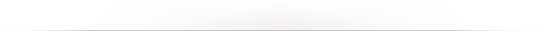

请笑纳,哈哈哈

致我们正在逝去的本能

文 吕宇珺

-

你上一次动笔写超过一千字是什么时候?早年因写字,多多少少磨出了些茧的手指侧面,是不是已经柔软了许多。相反,原本只有音乐家才可能生出茧的指尖,是否有那么点厚实了?

记者写稿子、作家写作、政府职员写报告、秘书整理会议记录、教师准备课堂讲义、工程师画设计图、毕业生写论文

……

如今,几乎所有脑力劳动者都是一台电脑一张桌子一天工作。

就在今人越来越少书写的时候,可曾想到几百年前手写曾是一门很不错且相当重要的职业。

执

“

笔

”

为生:抄书师

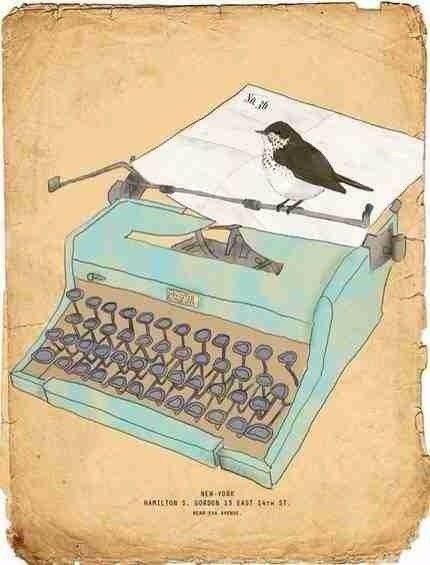

时间来到六百多年前的

14

世纪,意大利文艺复兴运动的杰出代表、人文主义者、著名的《十日谈》作者薄伽丘,聘请了专业的抄书师从他的原稿另抄了一份自身近作的豪华版誊本,赠给了他的好朋友卡巴坎迪。

这誊本完成已久,此前由于没想好献给谁,薄伽丘一直把它带在身边。

绘制于

1450

年的薄伽丘肖像

在那个年代,作家聘请一位抄书师是很普遍的事情。

15

世纪中叶古登堡等人为西方引入印刷术之前,图书行业业已存在,只不过规模小得多。

而抄书师则是其中必不可少的重要一环。在那时,拿起鹅毛笔,在羔犊皮上抄写,不仅仅可以养家糊口,在抄书坊里抄书更是份受人尊重的职业。

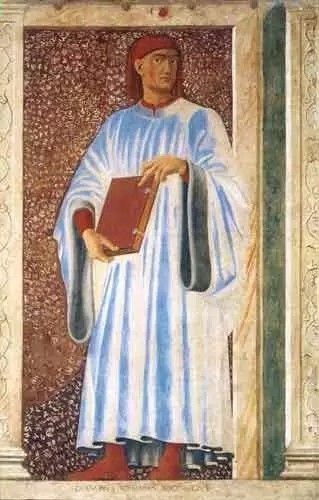

15

世纪勃艮第抄书师兼译者

JeanMie lot

的画像

事实上,早在古埃及时期,就已经有抄书师了,那些受过书写和算术教育的师傅们拿起用芦苇、兽骨等制成的尖笔,以圣书体、僧侣体或世俗体的象形文字在纸莎草上记录了行政活动、经济活动和来自埃及下层百姓口中的或者来自其他国家的传说。此外,古埃及的那些纪念碑也是在他们的帮助下完成的。

古埃及文明之所以能被今人熟知,这些抄书师有着不可磨灭的功劳。抄书师的儿子们甫一出生,便和他们的父亲一样,被送到学校学习相关知识,然后子承父业。当时的抄书师是宫廷的成员,无需服兵役,并可免于繁重的体力劳动。

而更为人们所熟知的西欧手抄本演化史一般被区分为

“

修道院时代

”

和

“

俗世时代

”

。从罗马沦亡到

12

世纪,这七百年,抄书师们主要是修道院里的僧侣。因该时期书籍的文化被修道院和其他相关教会机构独占了。

抄书是修道院团体规定的每日必须从事的数小时智识工作的重要项目之一。在修道院内的缮写室,这些僧侣们日复一日地抄写着弥撒经本、答唱咏与每日颂祷,为修道院教材和教会仪式用书提供稳定生产。

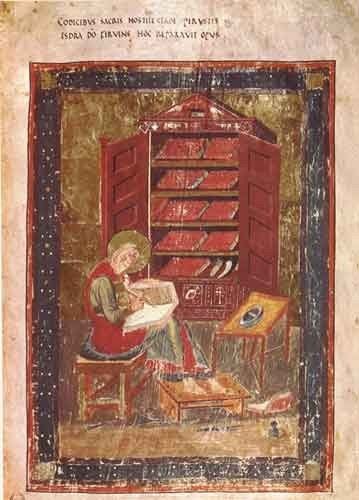

表现

8

世纪初佛罗伦萨修道院里人们书写圣经的

场景

12

世纪末

13

世纪初,新大学的创建和中产阶级的出现导致了社会与智识的变迁,催生了新的阅读群众。大学里,通过设立抄书坊,聘雇专业的抄书师,在学者、教师、学生和抄书师等工匠技师的专业合作下,教学所需的重要文本迅速价廉地复制起来。

而大学之外,律师、法庭的非神职顾问、政府官员、富商等,对与自身行业相关的法律、政治、科学书籍以及文学书、道德论著、浪漫小说与翻译书的需求,也使得抄书坊继走出修道院之后,走出了大学。

而随着

15

世纪中叶开始印刷术的快速发展,抄书师便被排字师所取代。通过抄书执

“

笔

”

为生于是慢慢退出了历史舞台,但另一种执

“

笔

”

为生,即写作却蓬勃地发展了起来。

印刷术为世界带来了翻天覆地的变革,无论是对人文主义、宗教改革还是欧洲各国地方语言的发展而言。书籍的种类和数量飞速增长,报刊被发明。识字的能力从修道院走向了俗世,走向了更广大的群众。越来越多的人开始用笔记录、用笔写信交流,乃至用笔写作为生。书写已成为一种本能。

中世纪时期的尖笔,大的两支是铁制的,较小的一支是铜制的,最小的一支是骨制的。

当书信已成往事

手写书信在古人的生活中一直扮演着重要的角色。身处两地的亲朋好友通过手写的书信来保持联络,而恋人更是借助于信纸和纸上饱含浓情的墨迹来抒发彼此的爱恋和想念。

当通过邮差或帮忙送信的伙计那儿拿到多少有点分量的信件,看到信封上精心书写的收信人名字时,人们便迫不及待地想找个能够独处的地方打开信。看到里面熟悉的笔迹,闻到墨水的香味,指尖触碰着信纸,然后看着这些经过反复思考和改写的文字。此时此刻,收信人和写信人的距离是那么的远,又是那样的近。

1667

年岁末,

27

岁的葡萄牙修女玛丽安娜,在情人夏密伊奉召回法替国王打仗后,看着物是人非的礼拜堂长廊,回到充满回忆的小房舍,坐在漆黑的房间,执起笔,抒发自己的痛苦:

“

啊!你上一封信让我的心陷入了一种奇异状态:飞快跃动叫嚣着,似乎挣扎要冲出身体奔向你;我被如此炽烈的感情所击倒,足足有三个多小时失去了意识与感觉;我阻止自己回到那个不是为你而活的人生;最后,我看见了光,不禁窃喜,我终于要为爱而死了;同时又松了一口气,庆幸自己用不着目睹自己的心因你离去而被痛苦撕裂!

”

玛丽安娜又在来年写了四封浓烈而绝望的长信。

1669

年,巴黎一家知名书商出版了一本书名为《葡萄牙情书》的袖珍书,收录的正是玛丽安娜的这五封信件。巴黎人为之惊艳,书籍甫一问世,便被抢购一空。这可窥

17

世纪法国巅峰时期无拘无束浪荡生活的书信集,虽不断被人质疑真实性,但我们不难看到书信作为情感表达的重要方式,在人类生活中的存在和分量。

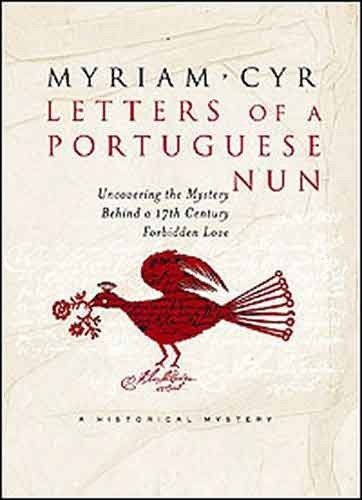

《葡萄牙情书》封面

除了表达炽烈的爱恋和撕心裂肺的痛苦,书信当然也承载着人们更为平淡更为日常的交流。

还是

17

世纪,在法国里昂,当时在出版业独领风骚的书商罗伦

·

阿尼松在

1670

年写给儿子的家书中,满是自己作为父亲,同时也是作为前辈书商的谆谆教诲:

“

我亲爱的儿:若不是收到你从阿姆斯特丹寄来的信,我还以为你在法兰克福到安特卫普这段,中途没有停下来。路过科隆之时,你没有拜访任何人,可惜了这座城镇;比起你这趟经过的其他地方,那里供人交易或采购的书本可要充裕得多。

”

无数的信件,正如无数作家的写作手稿那样成为后人研究的珍贵资料。阿尼松的这封信帮助了著名印刷史学者马尔坦得知,

17

世纪的书商在洽公旅行当中,有哪些事非办不可,也让他知道了当时书商们游走于欧洲各地来亲自敲定生意的必要性。