© 原创优质出品 严禁复制转载

优质艺术活动信息,欢迎联系我们

[email protected]

浙江省博物馆

纪念文同诞生一千周年

千载清风

古代墨竹名

迹展

图片由浙江省博物馆提供

今年是文同诞生一千周年,为了纪念这位画竹高人,

浙江省博物馆

特别举办

“千载清风——古代墨竹名迹展

”

,聚文同之后

元明清三代墨竹名迹38件(组)

于一堂,展品来自

故宫博物院、上海博物馆、辽宁省博物馆、天津博物馆、广东省博物馆

等多家重要文博机构,件件皆是

墨竹史上的代表之作

。

因为皆是重要的古代名迹,展期不到一个月。

上周日,展览正式闭幕。

中国美术学院

张捷

教授把这个专题展形容为

“千载难逢”

——一次看到这么多的墨竹名迹,无论对画家还是观众,都太难得了。

那么,看完这样一场展,

除了和名迹相视片刻的“眼福”,和收获点赞的朋友圈,我们还能有什么收获

?

展览期间,浙博陆续举行了多次

学术活动

,有些研讨很专业,但有一些谈论,对普通人也是有启发的。

展览现场

文同被视为画墨竹的鼻祖,但中国人画竹要比文同早得多。

本次系列展览的策展人之一、中国美术学院教授

卢勇

,出生于兰竹世家——他的父亲是

著名的兰竹画家卢坤峰先生

,对于这些问题,他研究了很多年。

卢勇说,中国人最早画竹,目前能够考证的应该是在

敦煌第254窟

。

而画墨竹,有很多种说法,最普遍的一种说法是起源于唐明皇李隆基。卢勇说,无论如何,

唐五代之间应该已经有了墨竹

。

至于墨竹起源的灵感,听来很是浪漫:

“墨竹绘画的产生和月影、光影分不开,我们的判断,有可能是出于一种偶然,也许就是窗纸上看到的影子,完全是出于一种偶然的启发。”

竹影与墨竹 图片来自浙博副馆长许洪流

此后,墨竹绘画就成为中国文人画极为重要的一脉,直至今日。

在墨竹史上,北宋的

文同

和

苏轼

最有分量。文同和苏东坡是亲戚,也是好友。不过,在画墨竹这件事上,苏东坡认为文同是他的老师——和文同的墨竹比较写实相比,

苏东坡笔下的墨竹更偏向于“文人墨戏”

,他说过,自己画不到文同那样。

文同有个别号叫

“文湖州”

,就是我们浙江湖州的湖州。但其实,文同是四川人。故宫博物院

王连起

先生说,他读过文同的文集,也知道《宋史》里他的小传,

他在赴湖州太守任的途中去世,并没有到湖州

。

文同开创的墨竹画派被称为

“湖州竹派”

,声名远播,影响深远,

多半还是因为苏东坡的大力“宣传”

。

湖州这个地方,对这二位影响都不小。

苏东坡一生多次来到湖州

,43岁在湖州作知州时,倒霉发生了“乌台诗案”,被逮捕进京。

故宫博物院

王连起先生

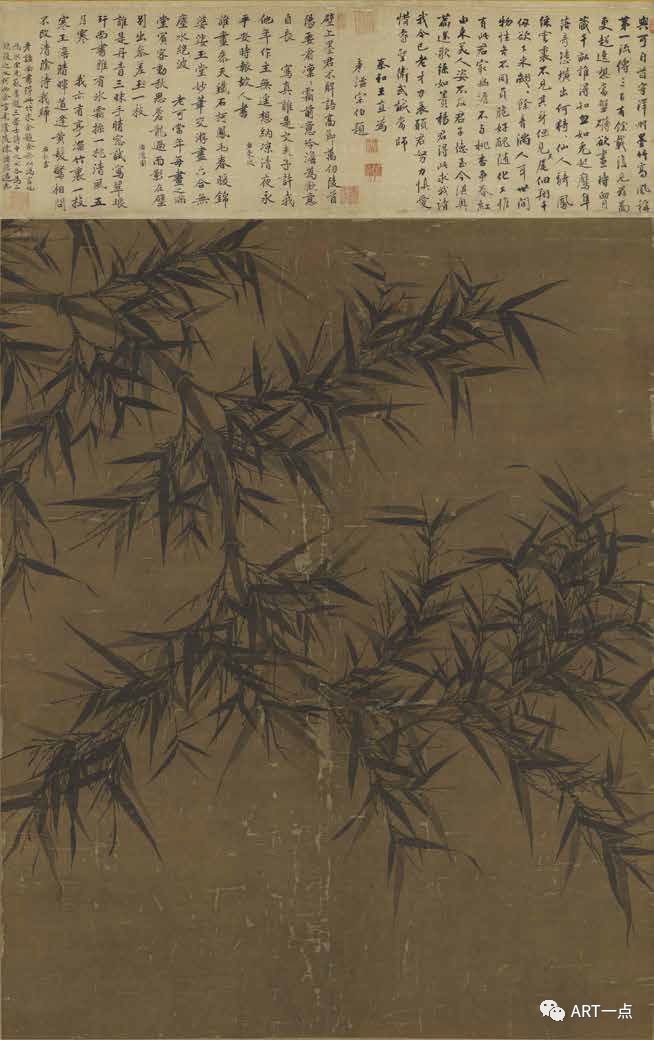

宋 文同 墨竹图轴

台北故宫博物院藏

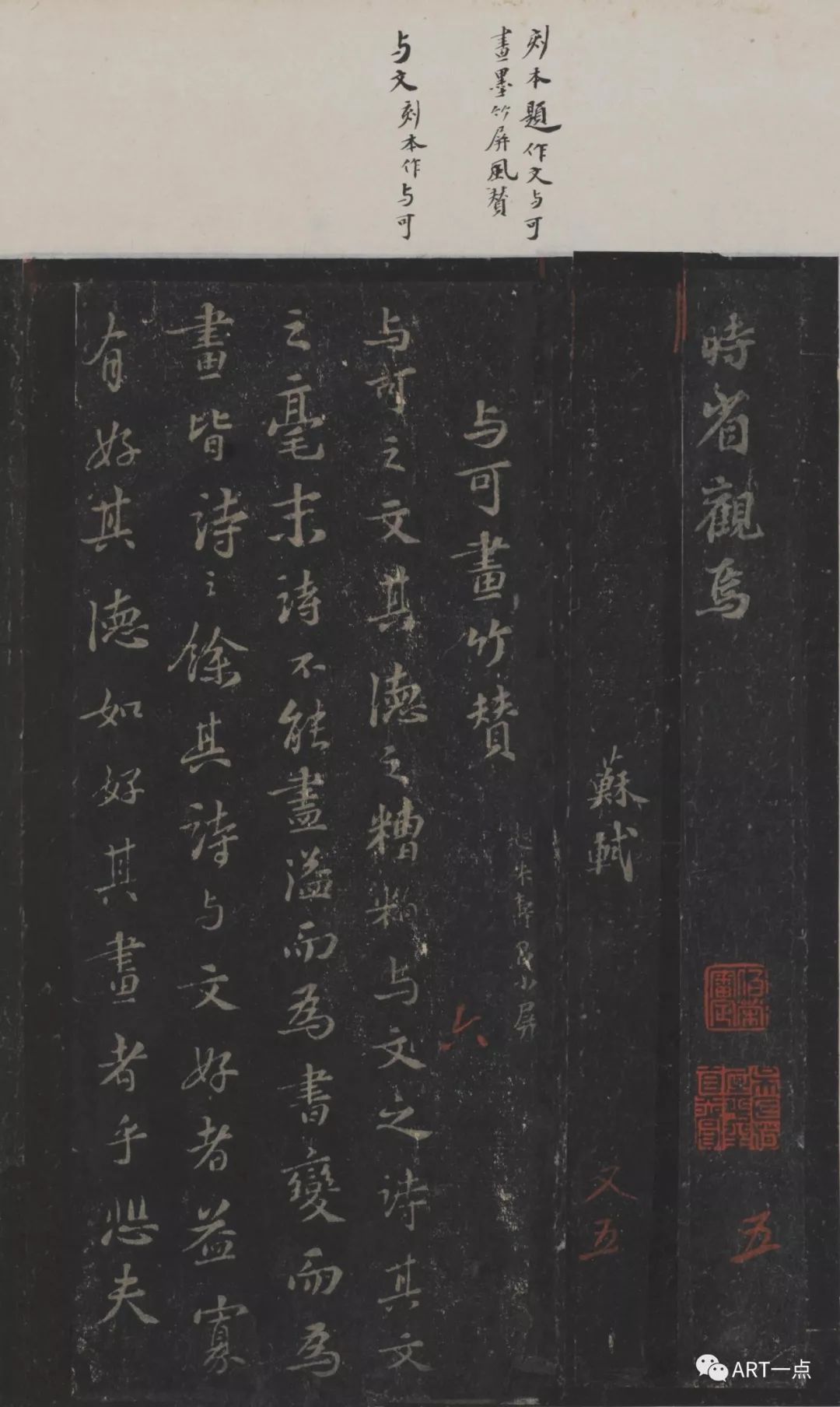

宋拓《西楼苏帖》选页

与可画竹赞

天津博物馆 藏

读到这里,我们已经发现,文同并不是墨竹的原创人,那为什么历史上一致推崇他为“墨竹”鼻祖?

卢勇说,一是

文同墨竹中的

“文化精神”

。文同一生颇不如意,他曾说:

“吾乃学道未至,意有所不适而无以遣之,故一发于墨竹”

——墨竹对他而言,并不是只是画画而已,他是有寄托的。另外一点,则是

文同高超的表现技巧和艺术水平

。

所以,在卢勇看来,文同的“湖州竹派”就是

文人的竹派

,

其至高境界正如

陈师曾先生定义文人画之要素那样

,拥有“

第一人品,第二学问,第三才情,第四思想

”,同时,又要具备高超的绘画表现能力。

卢勇说,

“湖州竹派”最后的高峰出现在明代夏昶

,此后的画家水平相去甚远,“湖州竹派”在中国墨竹画史上的巅峰时代也就远去了。

中国美术学院教授张捷、卢勇

浙博副馆长许洪流等在观展

展览期间,趁着闭馆日,

浙江省博物馆

和

中国美术学院

联合邀请全国的专家学者

在展厅里开了一个

研讨会

。

去过浙博武林馆区的观众都知道,这里的书画展厅面积并不算大,将研讨会开在展厅里,博物馆的安保压力是有一点的,但展览组坚持要这么做,为此准备工作也复杂了许多。

研讨会现场

为什么?为了

面对真迹

。

受家学影响,卢勇很早就通过画册熟悉文同的《墨竹图轴》,但2011年在台北故宫博物院第一次见到真迹时,眼前所见和过去熟悉的,还是很不一样。

“当时第一眼看到,第一觉得有一点点新,第二感觉墨色略有点灰,第三是和苏东坡的描述不一样——比如说,他说文同画竹子是不做竹节的,但其实文同的竹子还是一节一节一叶一叶这么画出来的。”

卢勇说,这提醒我们

不要都尽信纸上的文献,要直接去面对真迹

。

而

柯九思

的

《清閟阁墨竹图轴》

,颇得到

张捷

教授的赞许,作为画家,他对作品细致入微的体会,能给我们很多启发——比如,竹叶的画法。柯九思继承了文同的画法,浓墨为面、淡墨为背。

张捷教授说,在柯九思的作品里,依然能看到文人精神,但到了清代如郑板桥等,绘画更多作为商品,这样的内在就逐渐缺失了。

张捷

教授

元 柯九思 清閟阁墨竹图轴

故宫博物院藏

“文人精神”

,是本次展览除了“墨竹”之外,听到最频繁的一个词。

关于此,故宫博物院的王连起先生和中国美术学院教授范景中先生,都在研讨会上提到了一件重要的事:

读书和学习

。

故宫博物院王连起先生

中国美术学院教授范景中先生等观展中

很多人都读过范景中先生的

《中华竹韵》

,写作历时七载,涉及到中华竹精神的诸多问题,且文辞优美雅逊。

范先生说,当年他在写竹,体会到西方人读画有三种方式,而中国人还有另一种——

品味

。而中国人谈的品味跟西方人不一样,讲究

神、妙、逸、能

。而这种看画方式,西方人是很难学会的。

那么,

竹子的雅和俗在哪里?范先生说,它不是简简单单地看了画就行,要靠不断学习——不仅要在画中熏陶,要在诗文中熏陶,还要跟着优秀的学者来熏陶,懂得怎么一回事之后,慢慢品味为什么这个竹子跟另外一个竹子不一样,才能体会到“神、妙、逸、能”到底是怎么一回事。

所以,范先生以前就说过,要

“附庸风雅”

。

中国美术学院教授范景中

研讨会上,有一位观众问

王连起

先生。

“我们古代的竹子,传统的墨竹,他们这种文人高洁性格雅致对我们当代有什么意义和价值?”

他说,城市中、小区中也有种竹子,但是现代社会,真正有人关注到这种植物甚至爱上这种植物,甚至将它的绘画挂在家里走进千家万户还是不多见的。

王连起先生说:

“在古代也不是千家万户,文人画不是想象中的写意,一挥而就,赵孟坚是文人,他画双钩的水仙,心境要非常平和,所以,浮躁的心气,不光是美育能够解决的。”

那么所谓竹子的精神品质,在当代又该如何推广呢?——观众又问。