S01E00

写在前面

《 透明人 》是我推出的一档短视频采访节目 不出意外,会以每周一次的频率持续更新

每期都不长,几分钟而已 每期话题都不一样,都是我感兴趣的话题 我猜你也感兴趣

希望你能喜欢《 透明人 》

|

捐精——我在小隔间里独自行善

姜思达

采访结束后,许大夫才放松下来,对没能在镜头里说透的东西,追加一些解释。对话是以私下的方式进行的,虽然我们还在台上,但是麦已经关了,导演和摄像师都不知道我们在聊什么。

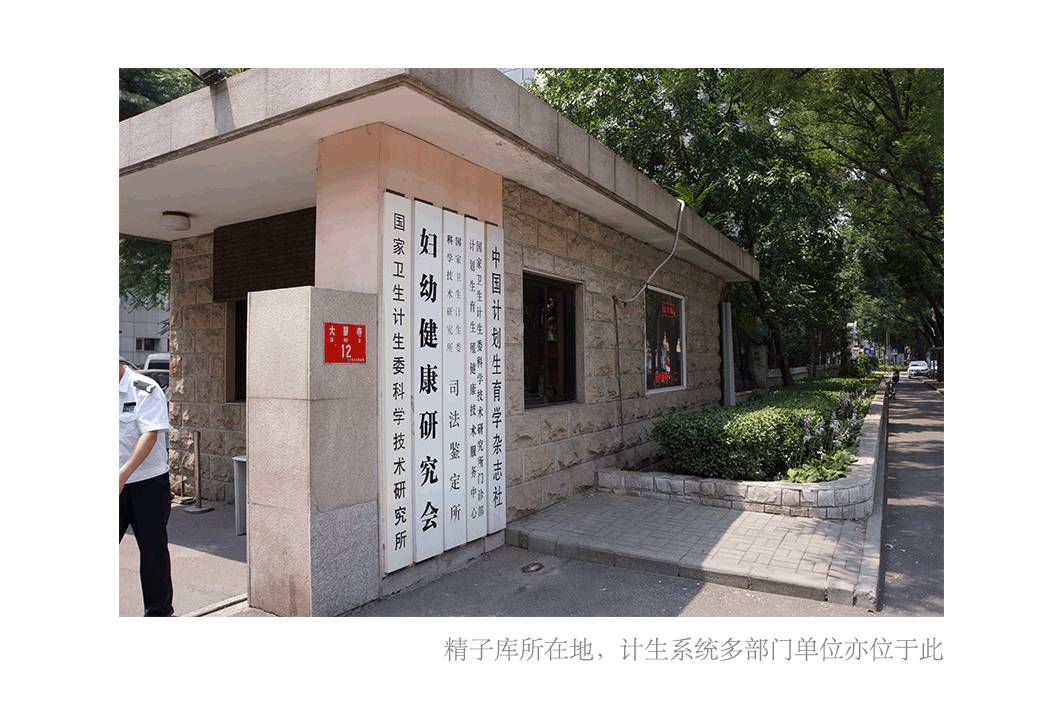

在后半程的采访中,他对一些问题感到为难。“这个不太好说”,“这个,别说了吧”,“不太清楚,真的不太清楚”。两个人都有一些尴尬,追加的问题很难进一步地展开。这并不全然是一次“成功的采访”,采访对象不是一个熟悉镜头的人。他在朋友圈转发的是文徵明的书法和时寒冰的时政评论,每天早上送孩子上学后,到大慧寺路的国家卫生计生委科学技术研究所上班,每周二到周六,他面对着来自各地的男士,帮助填写表格,引导捐献。

最后一个问题是:“你想对大家随便说点什么?”

他说:“捐献过程是能够帮助不能生育和有疾病不能生育的人一次生育机会,是一件公益的、对社会意义很大的事情。同时可以通过捐献了解自己的身体状况。”

但他说完就后悔了,希望后半句不要传达出去,恐怕体现某种“功利色彩”。

视频没有剪进这句话,但是我在这里写下了。我相信人们不会轻易地因为公益之事有一定利己性,就要洁癖般地去打击它意义上的纯粹。

北京人类精子库现存有几千人的精子,它们即将陆续输送给有需要的地区,输送到有需要的家庭,在陌生的母体内结成受精卵。他们在另一种新闻上不可见的家庭气氛中诞生,携带着无可查询的染色体,准备经历他无需察觉异样的人生。

在这里,一枚精子将经过四个站地:捐精志愿者——精子库——生殖中心——患者。患者向生殖中心提出精子需求,继而由精子库向后者转出。一只试管的精液费用在1800人民币左右。

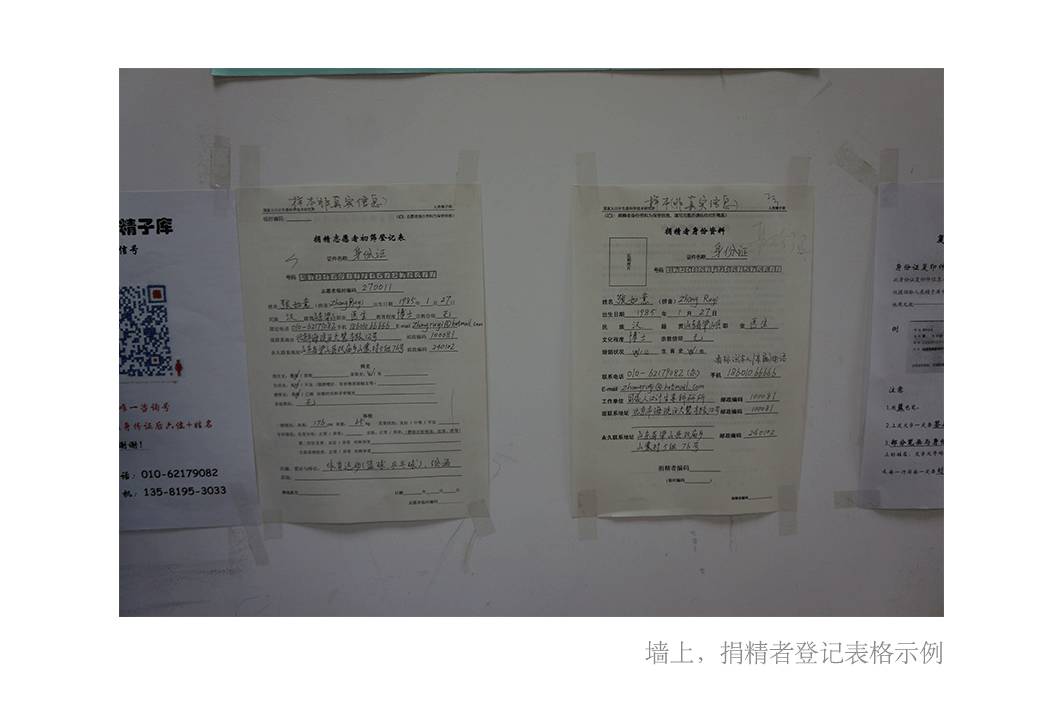

根据相关规定,捐献人即捐精志愿者需满足中国国籍、22-45周岁等条件。他将进行数次筛查,据许大夫所讲,只有20%-25%的人,精子质量符合捐献标准。每天平均10-20个人来,能成功进入捐献周期的人寥寥无几。

“很多人我们一看,其实感觉就够呛了。因为缺精少精往往会有一些体征——比如毛发稀少,睾丸发育不良等等。”在精子库办公室,许大夫拿出了一个睾丸体积测量器。这个测量器包裹在一个红色的礼盒里,看起来也跟手串一样。

他掐着“1”说,“有很多人是这样的,一般精子质量都会有问题。”

他面临过一些麻烦的捐献者。有人进门就问多少钱,然后说工体那边的(非法)捐精点给多少。书面上的筛选标准,无法为他面对这类人提供解决方案。

检测不合格,他需要通知捐献者。有一次一个在美国生活多年的博士后得知消息后恼羞成怒,在电话里讲了非常久,如怎么在美国捐献就合格云云;也有从周边地区坐火车来捐精的志愿者,补助的费用甚至无法弥补他的路费,可是他坚持下全部的捐献工作。见的人多了,很少有能让许大夫记住的,而像这些情况,他无法忘记。

这些少数能通过检测的志愿者,坚持到最后的更少。

捐精是一个体力活,完成一个捐精周期可能会需要十次捐献,其中还包括抽血化验等环节。很多捐精者在捐精中途不来了,对于许大夫他们而言,是一个常见的又难以言说的工作损耗——此前的工作全部白搭。“全面体检的成本很高,就算存精液的试管,一只的成本都要在20块钱这样。”

在基本身体检查后,捐精志愿者会到隔间里采精。北京人类精子库中有四个这样的隔间,每个几平米左右,一张沙发,边几上一卷纸、一瓶洗手液,墙上挂着许大夫口中的“艺术照”。广州的合法捐精机构中有可供消遣的色情影片,合法性来源于已向公安局备案;而这里并没有,墙上的画非常古旧,“艺术照”恐怕确实是最为贴切的形容。隔间里的卫生有专人打扫,但因为年头太久,里面的一切配置,都远远落后于外面的世界。

用特制的小塑料盒装好精液后,把杯移交到窗口中,一次捐精工作就完成了。

精子库会将志愿者的精子保存一段时间,到最后,没有问题的精子,基本都会转移到生殖中心。

液氮罐沿着精液储存室的墙壁排开。罐子中有上千人的精液,它们在里面低温储存。到最后,它们中的绝大多数都可以让孩子落地——从1个到5个不等。这意味着如果你是那幸运的20%,你将有不小的概率,让5个携带着你的基因的孩子降生。但从捐献开始,后面的信息就进入了双盲,捐献者和被捐献的患者家庭之间永远不可能获得联系,你并不知道在哪一天,你帮助了哪几个家庭。

纽约时报2011年的一篇报道称加州某捐献者通过持续捐献,已经诞下150个以上的孩子——某个孩子的母亲通过追溯捐献者的捐献记录才发现这样的事实。但在国内,至少是合法机构内,该状况是被严以管控的。许大夫称,很多国家的捐献上限在10个甚至更多,标准彼此参考,而中国一直保持5个不变,相关法规倾向于保守。

California Cryobank和Fairfax Cryobank是美国两家最大的精子库,在这两家精子库中,捐献者的通过率甚至不足1%。身高175以下的捐献者基本不会被接受——理由是买家偏好。对下一代的期望已经从选购精液的那一刻开始,在Fairfax Cyrobank的网站上,你可以勾选偏好的肤色、发色等基本体征,甚至语言、专业、兴趣爱好、长得像哪位明星,并获得最为推荐的结果。

而世界上最大的精子库并不在美国,却是丹麦,这归功于1987年在丹麦奥胡斯成立的Cryos精子库。据卫报,Cryos储存有170升精液,输送地涵盖全球70余国家。但其中不包括中国。在2004年国家统一规范后,截至目前,全国已有21家合法捐精机构,北京除了北京人类精子库,还有北京大学第三医院(北三院)承担捐精工作。据许大夫所讲,目前全国捐精已经进入了供需平衡的状态,甚至在一些地区,已经供过于求——曾经告急的情况,已经不复存在了。

北京人类精子库除捐献外,也承担着科研工作。在他10余位同事中,大部分女性都在科研岗位。这里拥有两间堆满设备的实验室。边角处是一台非常古老的电脑,上面写着“精子活性分析报告系统”,许大夫说:“电脑测试其实非常不准。”

网络上关于捐卵的信息更少。这一方面,许大夫也并未多讲。

捐精和捐卵,对于男性和女性的精神、生理成本并不一致。采集卵泡要远远麻烦。2001年,卫生部颁布了《人类辅助生殖技术管理办法》,在2003年进行过一轮修订。2006年的《实施细则通知》中,明确提到“赠卵”一词,同时定义“赠卵者仅限于接受人类辅助生殖治疗周期中取卵的妇女”,换言之,即因做试管婴儿而取卵的妇女——该定义隔绝了其他绝大多数育龄女性赠卵的合法性。由于技术条政策条件等多方面限制,捐卵工作的开展进度显然与捐精难以匹配。2014年,搜狐采访了北三院生殖中心后,将报道直接定名为《中国并无真正意义的卵子库——“这条路不好走”》。

同事在前采期间,试图问过许大夫相关的问题,除简单介绍外,并无更多分析。事实上在演播室采访前,许大夫有意跟我说,尽量不要聊这个问题。但我还是没守规矩,问了点。他也答了点。

许大夫之前接受过其他媒体的采访,据说那次也并没有让他很开心,因为媒体有意将捐精变得格外嬉闹——他仍希望大家可以非常淡定地对待这特殊的公益之事。至于一些轻佻的问题,我就当是让大家开心一下罢了。到头来,还是要回归对其核心价值的关注。

许大夫在言语中,流露出些许对诸如北三院这样高度市场化的医院的关注。“也挺好的,很忙,(有绩效)压力会大,但赚的也多些。”身在研究所,他的工作并不算繁忙,偶有周二周六会忙不过来,其他时间还相对松弛。我在上周日又去所里拜访他一次——他特意跑来迎接了我和同事,领我们到处转转。当我问他方便拍照么的时候,他很大方地说“没关系,拍吧。”和演播室中的状态不一样,在自己的属地,他的神经不再紧绷。

大慧寺路并不繁忙,来往的人中,有很多年龄较大的居民,没有人会多看这个大院一眼。一个外卖员问门口的保安,某处大厦怎么走,保安说他也不太清楚。

就在这个路人并没有加以关心的大院中,每天有20来盒精液等待着检测。在这个大院中,善意变成一次紧锁房门的生理行为,令人害羞的举动推开了别人希望的窗。

在这个大院中,许大夫和他的同事们一直工作着。