文

|

黄爱东西

今年台风多,已经来了好几回。

其他地方入秋后夜凉如水时,粤地的秋天,还不如称之为更老辣的夏天。

在清代关涵的《岭南随笔》抄了这段,打算以后央字写得好的损友正经写好裱起来:

“越地阴阳多不得其和,三冬恒暖,即冷亦不过数日,至立春后,反有奇寒。盛夏亦热,入夜便解,至立秋后反有奇热,俗所谓

春冷于冬

,

秋热于夏

者也。谚又有之曰:‘

四时皆夏,一雨成秋

。’”

说得对啊,对得我恨不得和一百个人聊这事。

夏秋之间,一场又一场的台风雨之间,天气由晴到闷,晴时太阳当头全世界曝光过度,足让人明白何谓炎帝何谓威猛。

云层一日厚过一日,路面湿气热气沆瀣一气,但凡人在户外,衣物瞬间汗透,湿漉黏腻贴在身上,换几身都不顶用,像是身陷一锅粥。

全城翘首等风来,风有时来有时不来。台风来时的狼藉没人喜欢,可身处粥锅,也只好凉快一时是一时。

闷热成这样,直似雨神怀孕,都说等娃儿生下来就好了,结果有几回预告的台风半路转了方向,大家简直失望得像白白热了一场。

汗湿至一日换下三五套衣物之际,忽然记起

岭南度夏神物香云纱,顺带想起薯莨

。

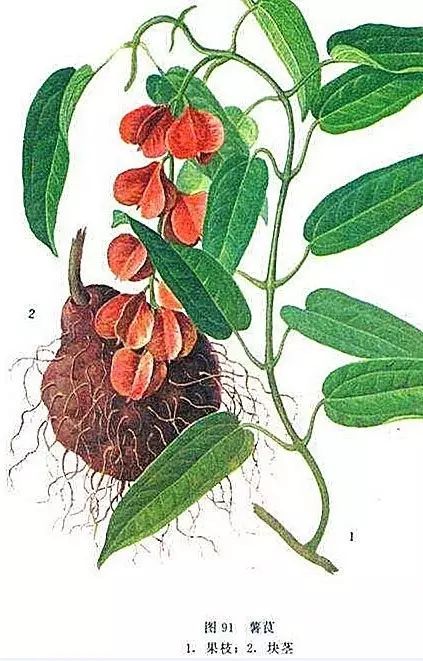

薯蓣科薯蓣属。藤本,藤缠树的藤,回旋缠绕,拉直了来量,能缠20米。

追根溯源,埋在地下的块茎里,含着像血的汁液。

所得的别名叫做赭魁、血母、朱砂七、红孩儿,红药子,像个旧版故事,背景音乐配着二胡奏的《江河水》。

能祛魅的别名则很老实,叫做染布薯。

明末清初的《广东新语》里说:

“薯莨,产北江者良。其白者不中用,用必以红,红者多胶液,渔人以染鱼罾,使苎麻爽劲,既利水又耐咸潮不易腐。”

“更或染以薯莨,则

其丝劲爽,可为夏服

。不染则柔以御寒,粤人甚贵之,亦

奇布

也。”

“谚曰:以罾为布,渔家所作。著以取鱼,不忧风飓。小儿服之,又可辟邪魅。是皆中州所罕者也。粤布自《禹贡》始言,迁、固复言,官其地者往往以为货赂。”

而《南越笔记》里说的,则发挥成了玄幻:

“薯莨胶液本红,见水则黑,诸鱼属火而喜水,水之色黑,故与鱼性相得。染罛罾使黑,则诸鱼望之而聚云。”

罛和罾,都是渔网的意思。

志异和玄幻了半天,他们最终要说的主角都是

香云纱

。

薯莨汁早先是渔民用来

浸渔网

,耐咸水耐潮,继而衍生用来

染布,染鞋

的则是天才,弄出来的是防水鞋。继而就是用来

染丝

。粤地还把这叫做

薯莨绸,黑胶绸

,暗沉黑亮,一整衣裤套穿出来,粤谚谐称“

全副酸枝枱椅着出街

”。

让全国人民对全套香云纱行头有印象的,大抵都在以前的电影里,例如南霸天和他的爪牙老四;而洪常青假扮的南洋商人,其实也应该穿上那么一套,因为身处无论南洋或岭南,穿着全套白西装都会热得中暑。

清初即成岭南神物至今的香云纱,据载大行其道的其中一个时段是抗战时期,为着怕飞机轰炸时目标太鲜明,什么都涂保护色,穿白的明显属于活得不耐烦,于是粤地上至官员下至草民,大热天里都是

“黑胶绸衫裤一套,凉鞋一双,不冠不袜。”

你看,其实啊其实,穿香云纱行头的还是好人多。这个星球上的家用空调要等到1928年才开发出来,在此之前之后的很长一段时间里,

香云纱都是高温髙湿的岭南暑月标配。

几百年来一直都算是奇葩衣料,崭新的时候像足料黑色塑胶布,用现在的话来说,只能是做成廓形款式,总之不贴身也不能贴身。

▲岭南的晒莨场

而且新衣黑亮,穿出去特别像是奔走相告乡里乡亲这人刚发了笔财,要到半旧时才顺眼和随身,老一辈说有钱人家会让仆人先穿。听起来就是今天的做旧洗水效果。

真是拧巴啊,让人想起女工作人员对江青控诉的传闻:嫌新皮鞋磨脚,说是送她,等她穿三两个月又拿回去了。

后来有人考据香云纱时,还得了结论,

说这样的廓形不沾身衣物穿在身上,形成了空气流通和小型风洞效应之类,堪称那时候的个人自带简装空调。

当然,潮热之下一切贴身物事都是给自己找虐,汗湿之后贴身的也是。按说暑天穿丝麻舒服,可汗湿之后仍旧贴身,而经薯莨汁反复浸染,再加后续工序处理做出来的香云纱,确切是符合要求的特定区域开发进化版。

香云纱衣物的

中老年标签

特别严重,私下猜度是穿着舒服,但没型。结果穿出来大都像老地主和地主婆。

▲清末民初穿莨绸的女子

其实没型和廓形的衣服,都只有瘦成一溜烟的人穿着才好,可还是有穿成个瘦地主和账房先生的风险。

那就只剩个舒服了。

孩童时代仍见过很多阿伯阿婶阿婆穿香云纱。印象里见过阿伯或是阿婆,在街边用个脸盆洗他们的行头:只需清水漂干净晾着,很快干,但既不能使劲搓,更不能下洗衣粉。

不耐洗衣粉的,是香云纱里的丝织成分吧,浸过薯莨汁的渔网,可是连海水和烈日都耐。浸过薯莨汁的丝胚布,则“其丝劲爽”。

听来听去,主角永远不是薯莨。

配合出演的范围太过特定,貌似连最佳配角奖也未必拿得到。

说起来倒像是,人们某些个早年阶段的前任。