在《经济学人》近

170

年的刊史中,对

1900

年中国义和团运动的报道难称亮点。

1900

年

7

月

21

日的“中国形势”一文以不容置疑的口吻写道:“中国政府对向北京派驻代表的强国举起屠刀,杀害了所有国家的大使以及他们的夫人、秘书、翻译和卫兵。”文章评论道,“这是中国对欧洲国家和日本的前所未有的肆意侮辱”,欧洲“必须给予适当方式的还击”。

如果你在历史课本中并没有找到关于这次针对外交人员的空前大屠杀的只言片语,那是因为此事根本就从未发生过,虽然使馆区确实被义和团围困了

55

天。这件事情完全是西方媒体的蓄意捏造,由《每日邮报》最先发起,《泰晤士报》接过大旗,后来加入的《经济学人》热情也是丝毫不减(后来这些报纸对此事改口,但从未做过任何道歉)。满清王朝灭亡前

11

年八国联军对义和团危机的过激反应和丧心病狂、罪行滔天的恶性报复,作为西方列强对中国残酷迫害的苦难记忆,被深深地印在了中国人的脑海里。

所以,怀着一丝歉意与惶恐,我们需要指出,自那以后,我们对于中国的报道的质量有所提高。很重要的一个原因就是我们在中国有着自己的报道人员,如今他们的人数比以往任何时候都多,我们在北京有

3

名记者,上海也很快会有一名,香港更多(还包括姐妹公司“经济学人智库”的同事)。

4

周前,我们开始在每周的印刷版中开设中国专栏,这是

70

年前加入美国专栏以来首次单独为一个国家开设专栏。现在我们又开设了这个关于中国的博客,以配合印刷版中的更多报道。

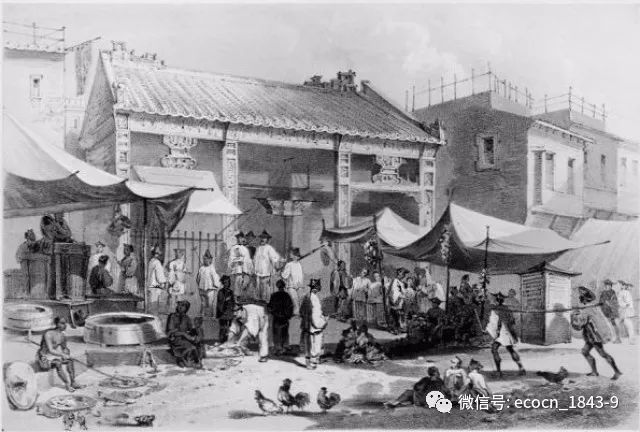

但即使是在缺少中国报道人员的时候,在

1843

年《经济学人》创刊发行的头几个月里,当来自广州的消息通过慢速邮轮抵达邮局,它就已经开始报道中国。首个关于中国的深入报道出现在

1843

年

10

月

14

日的第

8

期,主题或许似曾相识:中国市场对进口产品的消费潜力。《经济学人》的创刊编辑,苏格兰商人詹姆斯•威尔逊对此并不十分乐观:“事实上,要想进行贸易,需要的可不仅仅是政府条约”,他那时负责撰写几乎整张报纸。威尔逊敏锐地注意到,中国消费者有着外国商品很难满足的独特需求,中国人的收入也有待提高。他写道(像今天一样并未在标题下署名),“我们要明白,对于中国人来说,仅仅为他们提供一个可以自由购买我们产品的机会并不等于就给了他们可以马上购买的能力。”而到了今天的

2012

年,中国的进口奢侈品市场发展的是不错了。

1843

年

12

月《经济学人》首次转载了关于中国的轶事:外国人被中国假货欺骗的故事。其中一个记载的是“假火腿”,把木块裹进泥巴里,外面包上一层猪皮,涂以彩绘,整个“火腿”做得天衣无缝,需要用小刀才验明正身。另一个外国人

M.

奥斯贝克讲述了他被街上的盲人卖花者欺骗的故事,他说:“从这件事情里我明白了无论是谁要同中国人打交道都必须慎之又慎,即使如此也难免上当受骗。”

同样是

1843

年的文章“俄国和中国的陆路贸易”称,俄国人同中国人的贸易与英国人相比“在道德上有着巨大的优势”,因为他们不做“可耻的鸦片贸易”。这标志着《经济学人》对英国和其他欧洲强国对中国的以武力为支撑的掠夺性的贸易政策的反对态度的开始,这种反对态度在当时实在难能可贵。《经济学人》创刊之初就秉承自由贸易的理念,基于此,

1845

年《经济学人》呼吁降低对中国茶叶征收的高额关税。

1859

年《经济学人》不管全英国人的感情,痛斥英国对中国的野蛮态度,虽然起不了任何作用却也义无反顾地反对发动后来所说的“第二次鸦片战争”,“英国人对这个伟大的东方国家所表现出的傲慢无人可比,”《经济学人》在某一期写道,“英国对东方国家的态度正变得越来越专横和无知,这极其错误、极其自大,我们强烈反对……”《经济学人》的这种对入侵中国的道德谴责中也带有一种以施恩者自居的傲慢,例如这段同样出自于

1859

年的话:“在接受新事物方面,世界上没有哪个国家像中国这样愚钝和迟缓,中国人顽固的偏见,要想使之改变,恐怖也只有时间。”

《经济学人》不仅反对对中国的武力入侵,同时也支持北京的清政府对太平天国叛乱的镇压。太平天国在十多年的屠戮中几乎将清王朝推翻。《经济学人》

1862

年表现出的对稳定政局的偏爱应该会比较合当前中国政府的口味:“满清王朝(我们甚至担心英国对它造成了太多的动摇和伤害)虽然糟糕,但起码还不是破坏性的政府,它的罪行充其量只是政权的腐败和官僚的贪婪,而不是令人绝望的动乱。”另一方面,“太平军只是一群只知道杀人放火的乌合之众。”(斯蒂芬

R.

普拉特的新书《天国的秋天》对这场血腥内战的双方都给予了颠覆性的评价,得到英美政府支持的满清政府最终获得了胜利。)

19

世纪的见解受制于信息获取渠道,《经济学人》主要依靠外交部和其他媒体报道来获取信息。

1911

年清王朝倒台后这一局面开始有所改变。

1913

年一个“特派记者”发自北京的报道准确地描述了共和政府初生时的无助和脆弱。

1949

年当毛泽东和他的革命者即将建立人民共和国时,《经济学人》在香港的“特派记者”在一篇题为“共产党的中国”的长篇报道中转述了共产党军队的纪律,记载了党的媒体向“宣传工具”的转变和部分民众的不安情绪:

北平和天津尚未出现恐慌,共产党的中国是否会成为另一个极权国家还不得而知……不过,中国的富裕阶级、中产阶级和所有与国民政府有任何联系的人目前都处于对未来的极度焦虑之中。

报道者也反对了香港一些英国商人的盲目乐观,这非常明智,这些商人固执地认为共产党治下的情况不会有太多改变。记者敏锐地注意到,“目前发生的事情在中国历史上过去一百年甚至一千年间都不曾有过。”

一年后,

1950

年《经济学人》在一篇题为“马克思主义者的上海”的文章中对新中国作了发自第一现场的报道,这篇署名为“一位最近在中国的记者”的文章描述了一个沉迷于共产主义的城市,书店里摆满了马克思主义理论著作,共产党上演各种戏剧,大街上播放着歌曲《东方红》:

但是没有什么比新生派力量发起的这场狂热运动给人的印象更深刻、影响更持久的了。就像在上海看到的一样,共产主义风暴就像包裹着糖衣的片剂,药效历久弥新,因为新社会必须有新的指导思想,在这种重塑和新生的过程中,“自我批评”发挥了重要作用,有着巨大的影响力,它至少应该比对它不屑一顾的西方媒体所使用的那种略带嘲讽的语气得到更多的关注……

接下来的四分之一个世纪,直到

1976

年毛泽东去世,由于再不能到共产主义的中国自由行动,《经济学人》对中国的报道像其他报刊媒体一样受到了限制。这在以下事件中一览无余:虽然报道了毛泽东的大清洗,但缺少对其残酷程度和细节的描述,对“大跃进”造成的灾难性的大饥荒也没能在第一时间给予报道。对疯狂的“文化大革命”的报道倒是详尽深入,这得益于艾米丽•麦克法夸尔的卓越工作,她关于中国的专业知识无论在本报还是新闻界同行中都当属翘楚;不过那个时代更多的疯狂和混乱要时隔多日才能浮出水面,这当然是毛泽东求之不得的。虽然《经济学人》对毛的独裁统治并不是视而不见,但无法通过第一手资料了解其灾难性的后果,其结果就是,

1976

年毛泽东去世时,《经济学人》给予他的评价过于正面,除了其他所谓成就以外,他被认为是建立了一个“无人挨饿的平等国家”;没错,在写那篇文章时或许真的没人饿死,但毛造成的

2000-3000

万人死于饥荒的恐怖事实只会在多年以后才被世人知晓。

随着毛泽东的去世和中国的开放,《经济学人》得以从中国大陆发回更为丰富的报道。这一优势首次体现在

1977

年,麦克法夸尔女士和其他两名资深记者用

24

页的篇幅对中国做了深入报道,封面标题是“华主席的中国”。考虑到毛泽东钦定的接班人华国锋后来不到一年就丧失了统治权,也就不难理解为什么当时的一些预测偏得离谱。当时的报道也严重低估了毛泽东的统治对中国造成的破坏程度,包括如下评价:“大部分中国人有理由感激他们的政府自

1949

年以来所做的一切”。这就是同时代的新闻报道的危害之处。