公众号平台改变了推送规则,每次阅读后,请给我的文章点一下

“在看”

。

这样,每次更新推送才会第一时间出现在你的订阅列表里。

来源:

生活与法律研究所

一、“鹅”“妈”之争

两家风马牛不相及的大厂,打起了官司。一方是要求支付拖欠广告费的腾讯(昵称“鹅厂”),另一方是表示对合作毫不知情,以“从不缺现金”著称的老干妈。

事情的经过是:

6月29日,深圳市南山区人民法院一则民事裁定书引发舆论关注:原告方腾讯公司请求法院查封冻结老干妈公司名下1600余万元财产,理由是对方老干妈在腾讯投放了千万元市场合作,但无视合同长期拖欠未支付,腾讯被迫依法起诉,申请资产保全。目前已经获得法院支持。

6月30日,老干妈官网紧急回应称,其从未与腾讯公司有过任何合作,已向公安机关报案,公安机关已经立案侦查。

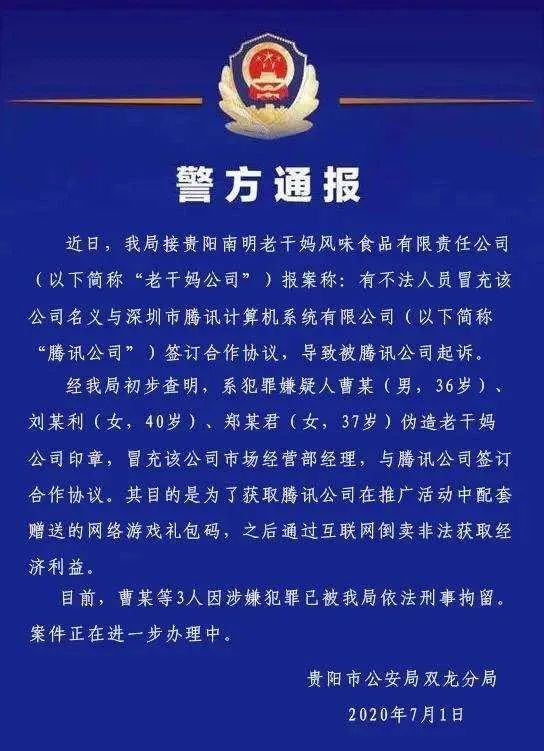

7月1日,案件有了最新进展。贵州贵阳市公安局双龙分局发布警方通报:

真相初现,原来是有人

伪造老干妈公司印章,冒充该公司市场经营部经理,与腾讯公司签订合作协议。其目的是为了获取腾讯公司在推广活动中配套赠送的网络游戏礼包码,之后通过互联网倒卖非法获取经济利益

。

二、冒充者该当何罪?

警方通报涉案人员已被刑事拘留,但未通报涉嫌具体罪名。根据目前通报信息看,三人可能涉嫌合同诈骗罪。

刑法第二百二十四条:【合同诈骗罪】有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物:

(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;

(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;

(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;

(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;

(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。

首先,冒充者具有非法占有目的。

根据最高法裁判规则,合同诈骗中行为人是否就有非法占有目的,可以从以下五个方面认定。

1.行为人是否具有签订、履行合同的条件,是否创造虚假条件;

2.行为人在签订合同时有无履约能力;

3.行为人在签订和履行合同过程中有无诈骗行为;

4.行为人在签订合同后有无履行合同的实际行为;

5.行为人对取得财物的处置情况,是否有挥霍、挪用及携款潜逃等行为。

需要说明的是,认定非法占有目的,并不需要以上五种情形全部符合,需要结合嫌疑人的行为进行综合分析。

本案中嫌疑人冒充老干妈公司人员与腾讯签约,签约后并未履行合同,且谋利后失踪,综合来看,应当认定三人具有非法占有的目的。

其次,“网络游戏礼包码”是否可认定为合同诈骗罪的犯罪对象?

根据刑法规定,合同诈骗罪的犯罪对象应当是他人财物。本案三名嫌疑人骗取腾讯公司在推广活动中配套赠送的网络游戏礼包码。关于该“网络游戏礼包码”的法律性质以及是否属于他人财物,目前在理论与实践中存在争议。

笔者检索相关案例发现,曾有判例支持了虚拟财产可以作为财产性犯罪的犯罪对象。

网络游戏装备等虚拟财产不同于身份认证信息,能被玩家独占管理、转移处置,具有价值属性,可以成为盗窃罪的犯罪对象(

广东省佛山市中级人民法院(2016)粤06刑终1152号判决要旨

)。

合同诈骗罪与上述案例中的盗窃罪均以他人财物为对象,承认网络虚拟财产系公民私人所有的财产,有利于提升网络虚拟财产的保护力度,且未明显超出民众的一般性认识,

因此“网络游戏礼包码”可以认定为合同诈骗中的他人财物。

最后,如何界分合同诈骗罪与普通诈骗罪?

关于诈骗罪与合同诈骗罪的界分,根据最高法裁判要旨,应把握三个方面:

1.犯罪主体不同。合同诈骗罪的主体可以是单位,诈骗罪的主体只能是自然人。

2.犯罪客体不同。诈骗罪侵犯的是公私财物所有权,合同诈骗罪侵犯的客体为复杂客体,即公私财物所有权和国家对合同的管理制度。

3.犯罪手段不同。合同诈骗罪只限于利用签订、履行合同的方式和手段进行诈骗,而诈骗罪在手段与方式上则没有限制。

本案冒充者不仅侵犯了他人财产权,并且扰乱了正常的合同市场秩序,侵犯的是复杂的犯罪客体,同时利用合同方式实施诈骗。因此可能涉嫌合同诈骗罪。