长篇小说《鱼王》是 20 世纪俄罗斯文学的一颗遗珠,其作者阿斯塔菲耶夫被誉为“当代俄罗斯文学的良知”。他擅长描写自然生活,并以之开掘人的心灵,返照出时代的剪影。2017 年 5 月,理想国时隔二十年推出新版《鱼王》,这不仅是国内首个正版授权的版本,而且补齐了旧版未曾收入的篇章。两代知名俄语翻译家联袂翻译,使一部经典作品的原貌最终完整呈现。

5 月 20 日下午,一场单向沙龙在单向空间爱琴海店举行。著名翻译家、首都师范大学外国语学院教授刘文飞,与诗人、翻译家,北京外国语大学外国文学研究所教授汪剑钊,以报告和现场提问的形式,解读了俄罗斯文学对自然的独特态度,以及阿斯塔菲耶夫文学和审美上的“忧伤”特质。为了凝练地呈现报告的精髓,我们将内容凝聚成五个话题。

刘文飞(翻译家、首都师范大学外国语学院教授)为大家解读了俄罗斯的自然文学传统,和阿斯塔菲耶夫以“忧伤”为内核的审美观与世界观。

刘文飞

话题一:俄罗斯文学关注自然的传统

如果说俄国文学中存在着一种独特的面对自然的态度方法,并且成为一种传统的话,阿斯塔菲耶夫可能是这个传统中很重要的一个环节,甚至可以说是这个传统中离我们最近的一个环节。

我们可以说俄国文学是很有使命感的文学,是面对现实的批判的文学,是很专注人生的文学,但是你同样可以说它是很关注自然的一种文学。

而且说到俄国文学的任何一个传统,都会说是从普希金开始。普希金的《阿尔兹鲁姆旅行记》,写的是他去高加索时候的见闻,这种旅行记的方式,有很多的篇幅描写高加索,描写沿途风光,以及这种风光在作家、诗人心里所引起的反响。好像这个传统从他那个时候就开始奠定了。

普希金

当然在他之前还有许多其他的旅行记,但是在他之后,或者是差不多在他的同时,出现了跟这个旅行记相近又不太相近的传统。比如果戈理的《乡村夜话》,阿克萨科夫的《渔猎札记》,还有后面的普里什文的《大自然的日历》,帕乌斯托夫斯基的《金蔷薇》,很多很多。把这些作品归到一类上,有人作了一个定义,叫“自然题材的抒情哲理散文”。这种文学体裁或文学类型最主要的特色大概有三点:

第一,主题上一般都是写自然的,大江大河,山川草原,森林。主题非常统一。

其次,都是用一种“美文”的方式,抒情散文的笔触。

第三,也是最重要的一点,作品中一定会有作者对自然的一种探查,一种审视,一种理解,或者俄语中有一个词叫“静观”。

所以这种文学类型,从描写对象来说,就是自然;从表现方式来说,是一种美文,从写作主体的态度来说,那就是“静观”。

如果说俄国文学有这样一个自然文学传统,或者说跟其他国家、语种的文学相比,这种传统非常突出的话,那么接下来就有一个问题:为什么在俄国文学中间,这种传统很持久、很强大呢?换句话说,为什么俄国作家如此关注人与自然的主题,而且又写得很好呢?

首先,俄国是一个真正的地大物博的国家,尤其是就人口和国土的比例而言。是世界上少数几个人口密度最低的国家之一,中国人口密度为每平方公里 143 人,而俄国为 8.6 人。也就是说俄国人有更多的接触大自然的机会,而且有时被迫地独自面对自然,与大自然独处。

广阔的西西伯利亚平原

剑钊(汪剑钊,诗人、翻译家、北京外国语大学外国文学研究所教授)老师有一次在外文所做讲座,说到俄国人是一个森林的民族。森林的民族更喜欢思考。我认为地理的环境,一定会影响到生长在这片土地上的人,他的情感和生活的态度。这是地理上的原因。

其次,世界上主要的文化大国里,俄国是最后起的民族。俄国文明的历史不过一千年,是很年轻的民族。俄国人在面对自然的时候,可能有所谓的“赤子之心”,或者说“童心”。而且对自然会更有一种新鲜,好奇,探险的欲望。这是历史的原因。

第三个是宗教的原因。俄国是一个信奉东正教的国家。东正教与基督教的其他两个分支天主教和新教有很多的不同。东正教有更多的审美的意愿。俄罗斯的教堂都十分华美,色彩也好,雕塑也好,包括神职人员的服装,都十分华丽,但是天主教相对就要朴素一些,新教就更不用说了。据说最初在选择信奉东正教还是拉丁派宗教的时候,审美因素在基辅大公的心里占了很重要的位置。俄国人信奉的宗教更多地具有审美内涵。

基督救世主大教堂内部

另外东正教传入俄国的历史,跟俄国文明的历史几乎是等长的。俄国人有宗教的时候,也就有了文学,宗教与艺术之间这种相互的交织,可能会比其他国家更强烈。宗教感,艺术感,对于自然的亲近感,这些结合到一块儿,就会让俄国人在面对自然的时候,不由自主地带有某种审美的感受,在这种感受里可能又带有一种对自然的原始宗教情感,泛神论的情感。这些东西相应地会影响到每个作家。

当然我们可以说中国文学也有这么一个传统。但中国的比如山水诗,好像对自然更多地是一种把玩、品味,而俄国人是把自己摆进自然里去了。

话题二:阿斯塔菲耶夫面对自然与世界的“忧伤”特质

回到这本书上来。理想国这次同时推出阿斯塔菲耶夫的两本书,《鱼王》和《树号》,这次读跟我二十年前的阅读感受很不一样。

当时我可能比较关注文学史上的几个定论,比如《鱼王》是写生态文学的一个代表;比如以前都是人定胜天,到了阿斯塔菲耶夫的时候,会觉得有可能不是这样;还有很重要的一点,他写自然不是为了写自然,而是为了写道德,人面对自然的时候,怎么去净化自己的灵魂,你对自然的危害,实际就是对人类本身的危害。

他写作的七八十年代,也是苏联文学中道德题材非常走红的时候。另外阿斯塔菲耶夫是西伯利亚的作家,我们也可以从乡村散文的文学流派的角度来解读它。

阿斯塔菲耶夫

这些都说的没错,都是分析这两部作品绕不开的话题,但是我这次有一点惊讶地读到了以前忽视了的东西,就是阿斯塔菲耶夫面对自然那种非常悲凉、感伤的心态。他写到自然的时候,是带着深重的悲哀和痛苦。而且他最重要的作品中间,我发现他不是在写自然的欢乐,他是在写自然本身所具有的忧伤。

我给大家举一些例子。阿斯塔菲耶夫的眼睛永远是忧郁的,在他的笔下,大自然的忧伤无处不在:

大海是忧伤的:“大海见过世面,大海仿佛银白眉毛的老者阅历很深,所以它才忧伤多于快乐。”(《故乡的小白桦》,《树号》第 4 页)

河边的古树在他看来是忧伤的:“这棵古树年轮最多,瘦骨嶙峋,而且满面愁云。”(《水下公墓》,《树号》 70 页)

写动物的时候就更多了。在《鱼王》中,那只狗鲍耶无辜地被押解犯人的士兵开枪打死,他写这只狗的死亡,鲍耶“最后跟人一样悲痛地叹了一口气,死了,好像是在可怜谁,或者责怪谁。”(《鲍耶》,《鱼王》第 37 页)

《鱼王》也是一出悲剧,其中那条大鱼被几十个滚钩勾住,它最终还是逃脱了,但作者实际上在暗示,身负重伤的鱼一定会以另外一种方式死亡。包括这个人,捕鱼不成的渔夫伊格纳齐伊奇,也被自己布下的滚钩勾住。他也是悲剧的。

这跟《老人与海》的桑迪亚哥绝对是不一样的。桑迪亚哥虽然拖回来的是鱼骨头,但他是胜利者。而渔夫伊格纳齐伊奇一生捕了无数的鱼,但他跟鱼王的这次相遇一定是他人生的一个失败。

我们觉得《鱼王》好看,很大程度上是因为我们在同情那条鱼,同情这个渔夫,我们知道我们在阅读一出悲剧。鱼王的忧伤,渔夫的忧伤,阿斯塔菲耶夫的忧伤,变成了我们的忧伤。

契诃夫的短篇小说《苦恼》,写一个赶马车的人孩子死了,他想把这种丧子之痛告诉给天下的每一个人。但是没人有耐心听他说,最后他就把他的忧伤、苦恼,说给那匹马听。契诃夫写,那匹马好像听懂了,点了点头。

契诃夫画像

小说里有一句话:“你们不知道这个车夫有多大的苦恼,他说如果这个时候他的胸膛裂开,那种苦恼滚滚而出,是会淹没整个世界的。”

我读这《鱼王》和《树号》的时候,就觉得这书里的忧伤也是一浪一浪涌过来,淹没世界的感觉。(顺便说一句,契诃夫这篇里的“苦恼”也可以译成“忧伤”。苦恼好像不太够,还是比较淡的东西。我觉得是忧伤,甚至是痛苦。)

阿斯塔菲耶夫在 1987 年发表了一部小说,题目叫《忧伤的侦探》。我觉得阿斯塔菲耶夫就像大自然的一个忧伤的侦探。在每一个地方他都在发现这种悲伤的东西。他自己也是忧郁的,他好像是在自然里面发现了跟他心灵最吻合的东西。我们经常会觉得人生是灰色的,但自然之树是绿色的。不过为什么自然就一定是欢乐的呢?一棵树就不应该有他的悲哀吗?

《忧伤的侦探》里有一句描写:“沉浸在甜蜜的痛苦和复活般的、具有生命创造力的忧伤之中。” 《树号》中有一篇文章叫《叶赛宁的忧伤》,他曾把这一情感称作“苦涩的欢乐”“净化的悲痛”。无论是“甜蜜的忧伤”还是“苦涩的欢乐”,无论是“复活般的忧伤”还是“净化的悲痛”,在阿斯塔菲耶夫这里都不仅仅是一种文字上很有美感的矛盾修饰,甚至也不是指阿斯塔菲耶夫面对自然的一种双重情感,而是指他对自然的一种态度,一种自然观和世界观。

叶赛宁

为什么他会有这种态度?普利什文说过,一个人没当过猎人,没当过渔夫,他是没跟自然亲近过的。普利什文写狩猎,不是写杀戮,不是写残忍。一个猎人在森林里面要维持生存,他一定要打猎,他对自然的态度跟我们是不一样的。

在《鱼王》里,我们看到阿斯塔菲耶夫也写到自己一枪打下一只鸟,写到怎么去钓鱼。他和普里什文一样,在大自然中间是一个自家人,不是局外人和旁观者。他对大自然怀有亲人般的情感,他不是在居高临下地保护自然,不是在给自然以赐予,而以一种平等的态度看待自然,所以他在自然中间才能发现它本身的忧伤。

第二个,这可能是阿斯塔菲耶夫有意的一种审美的态度。基督教的民族,包括俄罗斯在内,对忧伤和痛苦的感受,跟我们东方民族尤其中国人,不完全一样。他们觉得忧伤实际上是一种净化的力量。中国人遇到灾难总会躲着走,但俄国人可能会觉得忧伤也是一种值得品味的东西。

最典型的例子,俄国人是会去逛墓地的,不光是自己亲人的墓地。俄语中有一句话,叫你的悲伤我来承担。在基督教对世界的态度中间,我们经常能感受到这种对痛苦的品味。这也是亚里士多德对悲剧的定义,它是一种净化力量。

第三个更深的层面,他可能把这当成一种世界观,面对世界的一种态度。他在作品中写到很多。

比如《树号》的序言中写道:“失去了思想的生活,失去了‘思考和痛苦’的生活,就是空虚的生活、卑微的生活;有的时候,尽管已是成年,在痛苦之中发现了似乎是身边平常的真理,这真理充满了伟大的意义:‘我们热爱的一切事物和一切人都是我们的痛苦……’”

这是非常有意图的一句话。他称“一切事”和“一切人”都是“痛苦”,当然不是指他遇见的一切事都是“灾难”,他遇见的一切人都是“灾星”,而是指他试图、也能够在一切事和一切人中品味出值得痛苦的东西。这种痛苦是发人深省的,因而让人成为思想的动物;这种痛苦是让人心软的,因而让人成为善良的动物。

在《鱼王》中也有与这段话构成呼应的文字:“儿女是我们的幸福,是我们的喜悦,是我们光明的未来!但儿女也是我们的痛苦!是我们永难摆脱的忧愁!儿女,是我们接受人世审问的法庭,是我们的镜子,在这面镜子里,我们的良心、智慧、真诚、贞洁——一切都一览无遗。”

他说儿女是我的“痛苦”,当然不是指儿女的不孝,而是指通过人们对儿女的态度,可以窥见他对人生的态度。

举这两个例子是想说,他这里的痛苦,跟我们平常感受到的痛苦,可能不是一个层面上的东西。可不可以说,他在大自然那里发现的忧伤,实际上就是一种浅近的面对生活的审美的态度,或者说是一种道德的升华。

阿斯塔菲耶夫在《隔海不隔音》中写道:“他人的痛苦成了我的痛苦,他人的哀怨成了我的哀怨。在这样的时刻,我清楚地意识到:我们,所有的人在这个世界上是一个不可分割的整体。”(《树号》第 78 页)

在《秋之将至》中写道, “真希望和大地一起肃静一会儿,我怜悯自己,不知为什么也怜悯大地。”(《树号》第 24 页)

“怜悯大地”,我觉得太好了。一个自然之子的形象,就这样在我们眼前缓缓地站立了起来。

最后,我想以阿斯塔菲耶夫本人关于叶赛宁的一段话来结束我的发言:“他(叶赛宁)一次同时承受了自己人民的万般痛苦,我为所有的人们,为一切有生命的物体承担了我们全都难以忍受的、异乎寻常的忧伤。我们常常在自己身上也听得到这种无言的忧伤,所以我们对这位出生于梁赞省青年的诗感到特别亲切,非常倾慕。他为世人承受的忧伤,在我们的内心深处一次再次地引起共鸣,他的疼痛和郁闷撞击着我们的灵魂。”(《叶赛宁的忧伤》,《树号》第 120 页)

这一段,我甚至觉得我们谈阿斯塔菲耶夫不用谈其他的话,把他谈叶赛宁的这一段拿过来,念一遍,好像就是我们读懂了阿斯塔菲耶夫,一如阿斯塔菲耶夫读懂了叶赛宁。

接着上面的发言,汪剑钊(诗人、翻译家,北京外国语大学外国文学研究所教授)在人与自然的关系层面,对俄罗斯自然文学进行了解读。

汪剑钊

话题三:自然地理的因素对文学艺术的影响

汪剑钊:刚才听了文飞的报告,我很受启发。文飞说到俄罗斯文学有一个强大的自然文学传统,土地是一个很重要的原因。地理实际对人类看文学,看世界的方法,以及他们的审美趣味是有影响的。

俄罗斯有黑土地,还有无边森林。去过俄罗斯的人印象最深的,可能一个是森林,一个是雪。一望无际的白雪皑皑的旷野,和森林在一起,就像是俄罗斯白天和黑夜。黑压压的森林的神秘,森林里面很多动植物的生长的神秘,能给人很多启发。

另外,看到俄罗斯的风景画,和看到俄罗斯的风景,有时候就会感慨:在俄罗斯做一个画家是非常幸运的,你甚至不需要想象,就写实地把它们描下来,就已经非常漂亮,本身自然和艺术的距离就非常近,在一定程度上是零距离的感觉。这个让人羡慕,上帝给了他们这么一片土地。在这片土地上,就产生了他们的文学和艺术。

希什金 油画 《第一场雪》

刚才文飞说阿斯塔菲耶夫总体特征是忧伤。说到忧伤这个层面,不能不提俄罗斯文学的特征。

很多人一提到俄罗斯,就会想到普希金,想到托尔斯泰,认为俄罗斯文学一个很重要的特征就是功名意识,人的使命感很强。我们的大学老师不断地强调这个。那时候,我们对俄罗斯文学,更多地从道德意义上,从社会学的角度考察。强调俄罗斯文学的社会性和功名意识,但是不太强调它的审美性。

托尔斯泰画像

说到哲学,可能更多地会想到德国,康德,黑格尔。那些哲学著作,逻辑性比较强,而且多多少少有点晦涩。但是俄罗斯哲学不是,绝大多数俄罗斯哲学家,都带有一种审美特性。在哲学认识方面,会有很多文学性的东西。所以俄罗斯文学除了社会学意义和功名意识的层面,还有一种美的欣赏。

就像我们中国的词有豪放派,有婉约派。我想俄罗斯文学也有两条河流,一条如于普希金、梅德耶夫、涅克拉索夫,他们在作品中强调功名意识。还有一些诗人、作家,更关注自然,关注永恒的东西。在他们笔下,自然不是一个镜子,不是无机的,它通常跟人一样,有它们的情感,有它们的思想,甚至有它们的语言。它们自己就可以形成构图和对话。

我想阿斯塔菲耶夫总体来讲综合了这两个传统。一方面他有社会良知的层面,在他的另外一些小说里面。另一方面,在《鱼王》和《树号》里面,他又恰恰发展了俄罗斯文学对自然的关注。

特别是《鱼王》,跟传统的长篇小说不一样,它是由 13 个中篇小说构成的,类似于一个系列中篇小说的结构。这个结构里并不以情节取胜,而有很多的抒情的段落,可以看成是诗化小说。

话题四:解读自然文学,实际是解读人与自然的关系

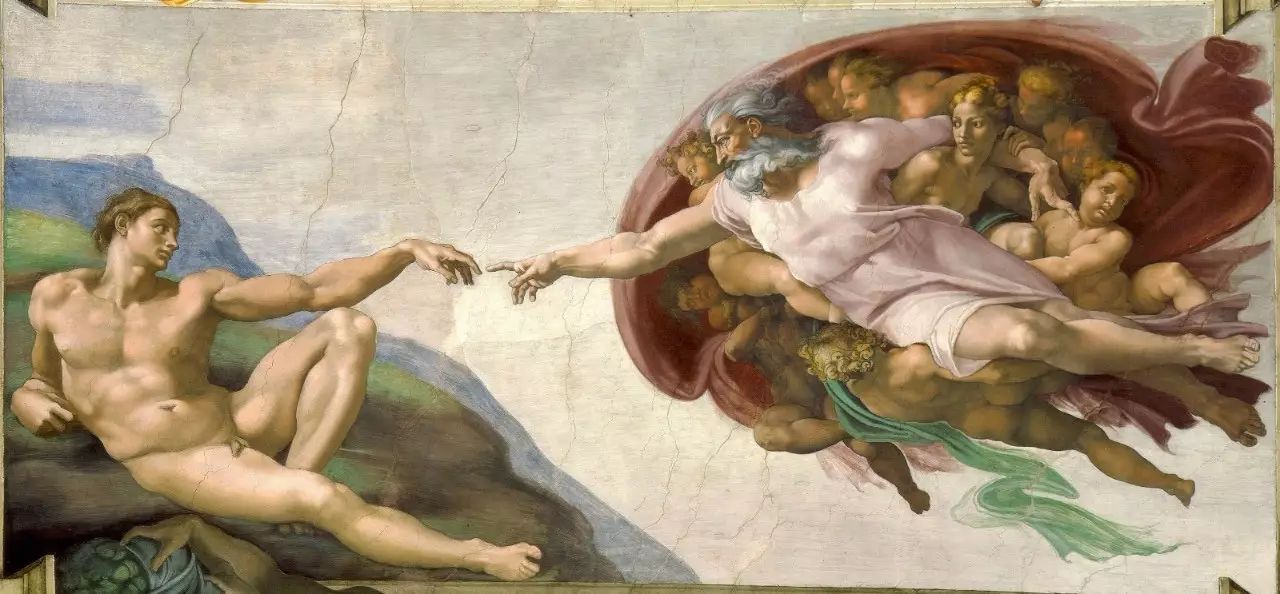

实际上我们在谈自然的时候,更多的是作为人如何看待自然的这个问题。文艺复兴是人的发现,人就开始觉得,人是可以跟上帝平等的,或者是万物的引领者,在整个自然界具有优先权。

米开朗琪罗 笔画《创世纪》(部分)——《上帝创造亚当》

后来人们发现这种观念带来的弊端。由于人觉得自己有优先权,所以他对自然不断地剥夺,不断地戕害。最后发现自然也开始对人进行报复了。现在关注生态的学者,写生态文学的作家可能也有这样的想法。

在这个世界上,或许人并不一定就是优先的,人也许跟其他的动物、植物,都应该是平等友好相处的。这样的关系,最后既对动植物友好。这样回到人类本身也得到一个更好的生态环境。

这个度很难把握。刚才文飞也说了,一方面去欣赏自然。但是他又可能需要从自然中间索取一些东西,来喂饱自己。这个度的问题是值得探讨的。

现在观念也不一样:当代一些素食主义者,觉得不能吃动物的肉,只能吃蔬菜。我太太就是这样。我有时候跟她争论,蔬菜不也有生命吗?树也有生命,那个生命就不一样吗?你也许不知道,树和菜也有自己的言语情感,所以这些问题,没有答案。

现在自然文学的倾向也是不一样的。有的人觉得要大程度压缩自己的欲望,尽量少地占有自然资源。但还有另一种看法,我曾经发现一个俄文诗人,叫加布洛斯基,他不认为吃这种事有什么错。把一个动物吃掉了以后,表面上这个动物消亡了,但是它的生命在我的身上延续。其实我也最终要化作肥料去滋养土地。

自然本身有它自己的法则,所以关于自然的话题,每个人从自己的角度出发可能会有不同的答案。但是有一点,欲望不能无限地膨胀。

我又临时想到一个问题,自然的范畴是什么?我们通常认为的自然,好像就是田野,是树林。但是另一方面,人工的东西,经过了一定的时间,可能又形成了一种新的自然。

拿小镇来说,本来它不是一个自然的形式,但是几千年下来,人们在这里生活,它会构成一个新的自然。但是对这个自然你如何对待,可能又是一个问题。

话题五:只有优秀的文字,才能传递出对“忧伤”的审美

还有非常重要的一点是,《鱼王》《树号》这两本书在 80 年代传入中国。我们最开始接触俄罗斯文学,不是从俄文直接学习的,都是通过译文来阅读,才爱上俄罗斯文学。这里就必须向老一辈翻译家致敬。他们作为阿斯塔菲耶夫的一个中国的代言人,来传达《鱼王》《树号》的美。

今天的译者恐怕很难做到这么漂亮的译文。不说绝对没有,能和这样的老翻译家的译文相提并论的可能真的很少。《树号》这本书目前翻译的只有 1/3 。如果想把它全部译出来,要达到现在那么好的中文表达,确实很难。

最后,文飞说到阿斯塔菲耶夫对自然的描写,很多是忧伤的,甚至还是痛苦的。我想还有一点值得注意的,就是这些忧伤痛苦都是用优美的语言表达的。如果阿斯塔菲耶夫没有对生活的深刻洞察,没有漂亮的语言,没有对俄语娴熟的掌握、对文学的领悟的话,那么忧伤可能只能是忧伤。到了一个层次,用很好的语言的整合去体现忧伤,就能使忧伤不再只是忧伤。你在阅读忧伤的时候,反而可以从里面得到安慰。

两位嘉宾报告之后,还与现场观众展开讨论。下面这个问题是两位嘉宾都很感兴趣的,为研究俄罗斯的生态文学与文化提供了一个新的角度。

读者提问:《鱼王》的故事背景是俄罗斯西伯利亚地区的叶尼塞河流域,那个地区有很多俄罗斯的少数民族。少数民族的文化和生态,也应该是俄罗斯生态文学中的一部分。那么在生态文学或者是自然文学当中,俄罗斯的作家如何处理少数民族的问题?

刘文飞:我很愿意回答这个问题,能让我们多一些思考。我去过西伯利亚的原始森林,有一次当地一个州长请我到他们那作客。那时候没有路的,我们开着俄国的吉普车,在河沟里头撞开所谓的小树,到一个地方去喝酒。

当时他们说,日本的车好,日本的车敢撞树。找到一个河湾,河湾里面的鲤鱼可以随手抓起来。而且还带了一个大澡盆,然后支火,就开始煮鱼吃,我一看到上面的鱼我就大概知道什么味了。在旁边又挖了一些西伯利亚葱,像我们的蒜苔一样的。

在我们要喝鱼汤的时候,一个小孩冲过来,长的跟中国人一模一样。他就以为我是他的特别亲切的人,但他说的语言我不懂,也不是俄语。后来旁边的人就跟我说,他是沙尔斯(音)人。州长就问他妈妈哪去了,小孩就说“妈妈跑了”。

我后来知道他们祖先是蒙古的,后来迁移到西伯利亚,很长时间没有行政区划。18世纪一个首领带领几万俄国人,把西伯利亚全占了,他们这些人就留在大森林里面。没有语言的,也就没有文化。现在这些人全都说很不地道的俄语。

他们是亚洲的移民,但是现在被阻断在一个界限之外。俄国是一个非常文化沙龙主义的国家。所以我觉得应该把这个问题提给俄罗斯。让他们更多地关注西伯利亚地区,少数族翼的文化。

我觉得现在已经很晚了,我们现在所说的西伯利亚文学,写作的人全部是俄罗斯人,全部是用俄语写作的。而且像阿斯塔菲耶夫这些人的祖先去的时间其实很晚。 19 世纪才从俄罗斯彼得堡迁居到那个地方去,当然很多人是囚犯。

电影《回来的路》中,西伯利亚劳动营的囚犯

这有点像澳大利亚,西伯利亚和澳大利亚都是囚犯的故乡,但是西伯利亚人他们也不理会这一点,我们很强壮,本来我们就是囚犯的后代,因为能在这儿活下来的人,都是能直面自然的人。都是非常厉害的。

但是你的问题让我意识到,俄国到目前对西伯利亚地区少数族翼的文化关注还是很少的。我觉得这是他们文化的一个问题。

汪剑钊:做了这么多年的俄罗斯文学,我有一个感触。俄罗斯人心里可能也是很矛盾的。一方面他们自己觉得是欧洲人,是白人,特别是俄罗斯族的,他们有他们自己的骄傲。但另一方面,有时候特别是在普通人那里,他们也有文化自卑的一面。

可能与地理位置有关,恰好处在欧亚地带。俄罗斯人是强大,但面对像法国之类的文化时,他们有时候甚至觉得自己像野蛮人。而且欧洲人也有这种看法,特别传统的西欧国家不用说了,甚至包括像波兰,通常被我们看成是东欧国家的民族,他们有的时候也看不起俄国人,因为俄国人不够文明,有他们野蛮的层面。

当然这个野蛮,我们不是从道德的角度判断的话,也不见得是坏事儿。有的时候恰好是野蛮成就了他们文学、艺术的原创力。但是从特点上来讲,他也多少带有一点欧亚文学的特征。

编辑 | 关关

单读出品,转载请至后台询问

无条件欢迎分享转发至朋友圈

【相关图书】

▍《鱼王》

长篇小说《鱼王》是阿斯塔菲耶夫最具个性的一部代表作,俄罗斯当代文学的经典。全书由十三个内容相对独立的“叙事短篇小说”组成,全部围绕着人与自然的关系,深入细致地描绘了充满神秘诱惑的西伯利亚以及生活在那里的人们,他们关于生活的沉思。荒凉苦寒的自然环境,同时又是大自然尽显壮美广袤富饶之地,人类的足迹在其间虽如雪泥鸿爪,却又带着生命不息的尊严。

这些篇章在思想内容和艺术形式上显示了独特的风格,淡化情节,描写细腻鲜活,“集长篇小说、中篇小说、抒情散文、道德议论为一体” (王小波),从不同的角度和方式显露出连贯的内容和意象,犹如不经意穿成的一串珍珠,每一颗都以其自身的美丽折射出耀眼的光芒。

《鱼王》写作时为十三篇,其中《没心没肺》一篇在 1975 年首次出版时未能收入,此后的汉语译本皆因袭此删节版。本次由俄语翻译家张冰将该篇翻译补入,首次呈现这部杰作 的全貌,并收入俄罗斯原版精美彩插,满足读者多年期待。

译者:肖章/夏仲翼/石枕川/张介眉/李毓榛/顾蕴璞/杜奉真/高俐敏/张冰

▍《树号》

树号,是在原始森林中行走的先行者们在树干上砍出的长方形痕迹,砍掉树皮后,露出树木的本色。两个树号之间的距离,大体上是从这个树号可以肉眼看到另一个树号那么远。在莽林中只要循着树号向前走,就不会迷失方向。《树号》是阿斯塔菲耶夫创作轨迹的记录,他在文学的莽林里一面探索,一面砍下自己的“树号”,这些记号又引导他向创作的原始森林纵深前进,向陌生的领域开拓。

译者:陈淑贤/张大本

识别图中二维码,购买《单读 14 ·世界的水手》

▼▼点击【阅读原文】链接,购买最新一期《单读》,成为与我们同行的人。