节前的深夜

几乎是在同一个时间,网约车突然“失灵”了。节前的几天,北京深夜温度降到冰点以下。大风穿过衣服缝隙带来一阵阵刺痛。

小年夜,晚上10点左右。海淀五路居的地铁口,郑宇彤把界面滑到“出租车”选项,建议增加“调度费”的提示跳了出来:同意,打到车的成功率会提高80%,他选了“+10元”。

三十秒过去了。倒计时的小圆圈很快就从橙色变成了无色。没有司机应答。

寒风中,二十多个和郑宇彤同一个地铁出站的乘客,都在低头看着手机。也有人站在马路边,向远方行驶过来的车辆招手。郑宇彤注意到了一个哥们,拦了三辆出租车,“停都没停。”

图 / CFP

几乎是在同一个时间,中关村东路。赵大伟一边写代码,一边发订单。两个小时过去了,直到他出门,车都没来:平时“密密麻麻像牛皮癣一样的车”,集体消失了。

北京城的另一边,朝阳区CBD商圈的万达广场上,杨忠飞刚结束一个饭局,他送走了朋友,自己在外面叫车。

风很大,从广州出差回来的他还没来得及换上羽绒服,身上只有一件普通的户外登山衣,连保暖裤都没穿。五分钟过去了,没有一个司机应答。他取消了订单,重新发了一次,还是没人。

他身后那些白天里阳光反射的摩天大楼,此刻加剧了夜的黑暗。路上没什么人,风吹着他暴露在外的皮肤,握着手机的手都冻僵了。

杨忠飞想赶紧回家,“可越是着急,就越打不到车”。

而距离杨忠飞4公里的一座写字楼里。三张来自同一个办公室的订单发送到了滴滴的平台上。几分钟后,一个人的手机显示有人接单了。还没等拎东西下楼,“订单被取消了。”

那是吴秀姣和她的两个同事。年底,接连加了一周班的她,一到夜里,就想赶紧回去休息。最近,车明显不好叫了。

他们决定临时拼车,“三个人同时叫,总有一个会接单。”焦虑的情绪在等车的时间里,从期待变成失望,失望变成烦躁,烦躁又在一分一秒的流逝里变成一点指望:只要能回家,怎么都成。

“有车接单了!”吴秀姣举起手机,就像是一次胜利。这只是开始。

尖锐的情绪

各种各样的情绪迸发出来。郑宇彤死死盯着手机屏幕,他在加价10块的基础上,又勾选了“打表来接”,一辆一辆虚拟的小车在几乎透明的圆圈里“刷刷”跑过,除此之外,毫无进展。

“瞎么?”他早已不耐烦,心里飙出脏话。

郑宇彤把房子选在西五环,是想图个房子新,又不想承担更高的成本。他和大学同学定了这个位置,但下了地铁之后的最后6公里,一直困扰着他们。

解决城市居民“最后一公里”的出行问题,曾是让滴滴颇引以为傲的成绩。

图 / CFP

郑宇彤的确是受益者,在相当长的时间内,网约车不仅帮他解决了这个麻烦,而且价格还便宜。优步和滴滴抗衡的那段时间,他每天从家到地铁站叫一辆整车只需要14块,但当这个数字一跃变成42时,他开始不能接受。

“就是欺负我们年末天黑打不到车!”吴秀姣在朋友圈里气愤地评价。

那天晚上,车里的司机“意见很多”。他让吴秀姣三人支付回来的油钱,“张口就要70,我问他油费是怎么算的,一公里多少钱?”吴秀姣刚一说完,司机方向盘一拧,就把车停在了路边:“你要是算这么仔细的话,就下车吧,我不拉了。”

深夜里,那辆车拉着吴秀姣三个人绕路,跨越了大半个北京城。车在高速路上行驶,立交桥下的车流缓慢向前移动:没人知道那一刻,橙黄的车灯背后,有多少人和吴秀姣一样,经历一次曲折的回家。

2016年,北京市在滴滴公布的全国城市智能出行发展水平中位列第一。这座庞大城市的出行机器里,橙黄色的车灯变速流动,成为这个国际一流都市,科技创新改造生活的注脚。

图 / CFP

手机界面上,那辆向自己的定位点缓缓驶来的虚拟小车,在无数个加班的深夜、公交停运的凌晨:疲惫的中关村、灯红酒绿的三里屯、寸土寸金的CBD,给予了无数人确切而微妙的安全感。

但网约车的迟钝,使早已经习惯了它的城市居民,猛然变得不安。人们突然意识到,自己的生活,已经和这种新的技术紧紧缠绕在一起。

北京,北京

江苏籍快车司机宋康(化名)已经习惯了乘客的抱怨。大部分人拉开车门,第一句话就问:“现在车怎么这么难打?”

有一个女乘客冲他吐槽:她好不容易加价叫到出租车,因为司机说了句“就等你加15呢”,她愤怒地下了车。

骤然增加的订单,并没有使宋康兴奋,反而增加了他的落寞。

最近这阵子,宋康不止一次接到三公里以上的单子。这意味着取消订单的几率增加了。

订单被取消,成交率就会降低。宋康只能向客服投诉。在等待的五分钟里,他一肚子火,把头倒向座椅,看着车顶棚生闷气。

车越来越少了。打车难闹得最凶的几天,张斌(化名)心里也受着折磨,他接了个单,走了半路,对方取消了;新的订单进来,刚拐了弯,又取消了;再接单,还是很远,掉了个头又没了。

“那种转来转去的样子,就像是路上的疯子。” 春节假期这七天,张斌没有回家,他脚下踩的是租车公司提供的京牌车,本是期待着好好赚一笔,失望的情绪很快袭上心头。

过年那天晚上11点多,张斌跑完农历旧年的最后一单活儿,那是一家子人,在后排座里兴奋地聊天,他心里又冷了几度。目的地到了,张斌把车开回了出租房,屋子里是剩下的冷饭,“那个心情,谁也体会不了。”

宋康来北京,也有说不出的苦衷。他原来在合肥做点小生意,赔本后凑了点钱,贷款买了辆1.5L的福特汽车,成了滴滴平台的网约车司机。他在北京跑活儿的四个月里,平均月收入是6000元。

这座城市唯一属于他的归宿,就是屁股下的白色汽车:除了偶尔在浴池洗完澡后多给老板塞40块,睡上一觉之外,大多数晚上,他都和衣睡在车里。

他干劲很足,每天除去三四个小时睡觉,剩下的时间都在路上。但最好的时间已经过去了,宋康来北京没几个月,就赶上了网约车新政。

他记得到北京的第一天,在机场亲眼目睹了有人在落客处查“快车”,几个人从一辆停在路边的面包车下来,“呼呼”跑过去把一个司机截了,他被眼前的阵仗吓坏了。

截至去年年底,滴滴在全国范围内提供了1705.9万个灵活就业机会,这意味着有许许多多像宋康这样的司机。一些司机选择来到北上广等一线城市,以此谋生。

汽车在路上行驶,司机面前的挡风玻璃就像一块屏幕,属于这座城市的夜景一幕幕从眼前掠过,有的人看到了希望,有的人看到了落寞。

节后的秩序

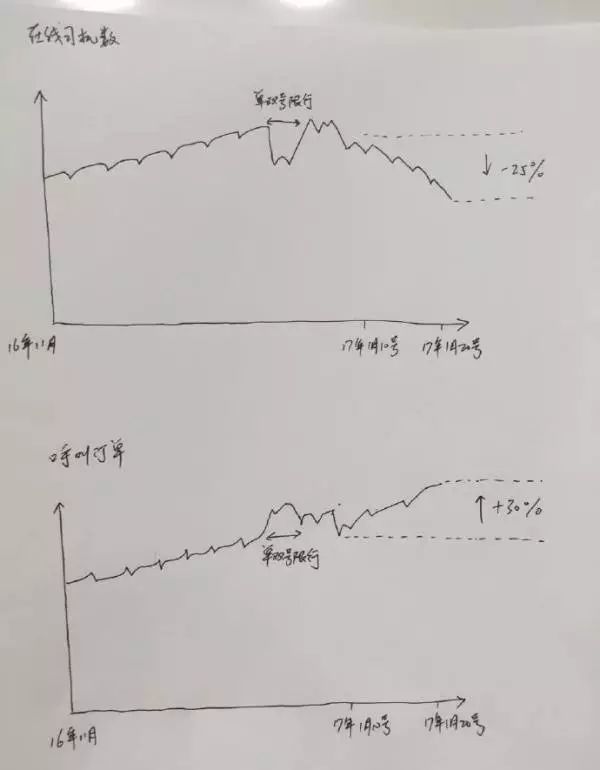

1月22日,滴滴高级产品总监罗文公开发文,以两张手绘折线图,论证节前打车难是因为外地司机回家过年,离京订单却越来越多。在线司机数降低25%,线上订单数却增加30%,导致严重的供需不均。

滴滴高级产品总监罗文发在知乎上的图片。

宋康觉得,外地司机的确都回家过年了,但问题的关键在于,“好多司机可能不会回来”。

丁武(化名)就是这样一个司机。过年那几天,他和老婆商量了下,决定还是找一个稳定的工作。

两年前,他把车买回来那天,觉得混个三五年不成问题,没想到的是“滴滴的政策变化太快了”。

2016年10月,北京网约车新政拟要求京人京车。12月21日,正式施行,政府在这中间留了5个月的过渡期。但早晚高峰,像宋康这样的外地人外地牌只能在五环外开,过了那四个小时,才有可能接到三环到五环的单子。

开着京牌车的北京司机李贵涛(化名)却一点也没觉得占了便宜,他第一句话就说:“哎呦,这个平台可把我们司机欺负死喽。”

春节前夕,订单很多目的地都是机场、火车站,这是网约车新政过渡期严查的重点。李贵涛不敢去,因为“查到了,一个车罚2万”。他开始拒单,这是他大半年来,第一次拒单。

人们开始质疑滴滴出租车入口的调度费设置,它给了司机择价选择订单的权利。也有人质疑,这一设置本身,是滴滴想将高峰时段的乘客引流到快车、专车入口,但在这一次打车难中,反倒给了出租车司机“可乘之机”。

信息在几方中间显得不对称。

过去四年里,网约车平台燃烧资本,吸引用户从线下向线上转移。平台的动荡,给习惯了它的用户带来阵痛。

争议的中心,滴滴公关谢绝了媒体采访,“罗文已经讲的很清楚了,这个时候其他人不方便出来再说什么了”。1月23日,滴滴官方微博宣布在全国范围内取消出租车建议调度费制度。

图片截取自滴滴出行的官方微博。

年后。随着第一批返京的人群走出机场、火车站,叫车的问题似乎得到了缓解。这座城市看起来又恢复它应有的样子:往来的汽车里,装满了去往各个角落的上班族。

2月5日,凌晨4:30分,郑宇彤抵达昌平北站。他习惯性地打开滴滴,系统再一次提示加价1.5倍,车费飙到180块。几乎没什么犹豫,他按掉了手机,决定倒公交回家。

这又是一趟不容易的旅程。