北山注:

中国古代有许多描述贫富差距悬殊的语句,而且这种情况通常出现在所谓的“盛世”。

《汉书·食货志》记载,“至秦不然,用商鞅之法,改帝王之制,除井田,民得买卖,

富者田连阡陌,贫者亡立锥之地

。”唐代诗人杜甫则写道:“朱门酒肉臭,路有冻死骨”。

过去我们通常把这种现象归结为富人道德低下,贪婪腐朽,认为用儒家的“仁义道德”就可以解决这一矛盾。从孔子到王莽,都是希望复古改制,恢复土地公有的井田制。农民起义则反复提出“等贵贱,均贫富”的主张。近代则是共产主义运动风起云涌,锤子镰刀的红旗插遍全球。

实际上,这是存量博弈的情况下,社会必然出现的结果。

增量蛋糕时代,虽然贫富差距依然存在,但是由于每个人手中的蛋糕都在增长,穷人也对未来充满希望,因此不会感到太痛苦。但是到了存量博弈的时代,穷人手中的蛋糕会不可避免的减少,贫富差距更加明显,心理上的痛苦与日俱增,就会提出打碎旧秩序,重分蛋糕的需求。

为什么二十世纪前半叶,国际共运风起云涌,欧美资产阶级瑟瑟发抖,但是六七十年代之后却偃旗息鼓,共产主义失去了吸引力?

归根结底,新一轮技术革命爆发,把人类拉出了存量博弈的困境。

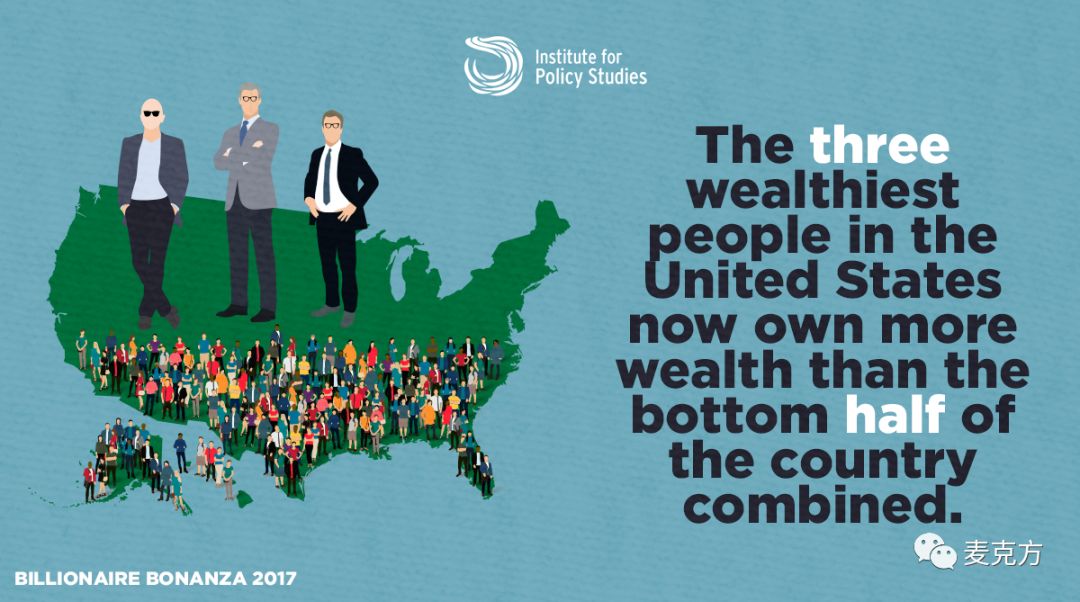

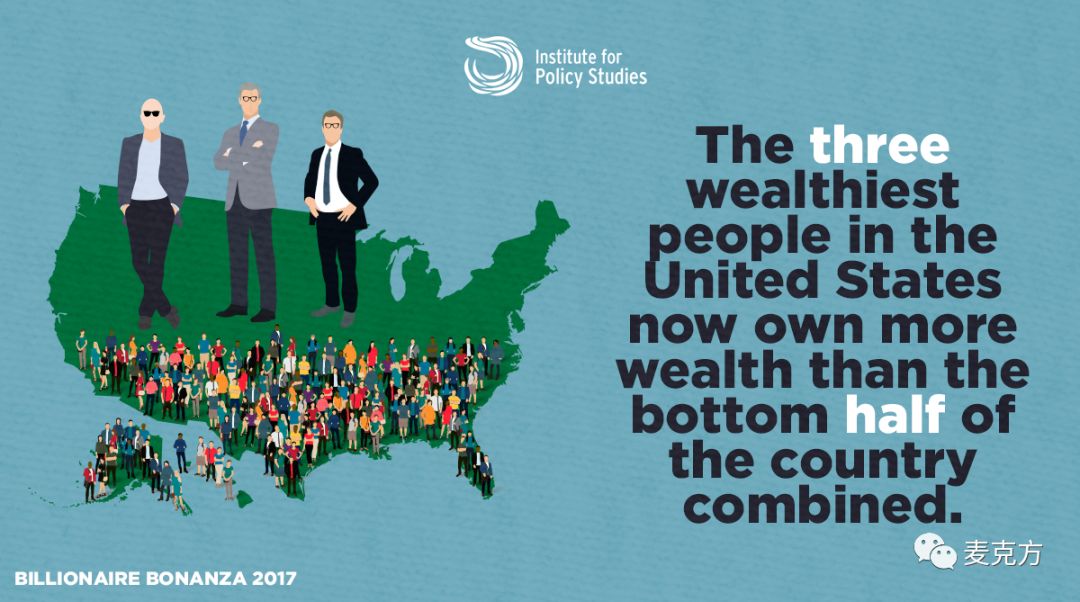

到了二十一世纪的第二个十年,存量博弈的局面日益明显,继阿拉伯之春,欧猪五国危机之后,美国也发生了贫富对立的社会运动,这就是发生在2011年的占领华尔街运动。参加运动的人们自称99%,把他们的困境诉诸于华尔街的贪婪、银行界的腐败和企业干涉政治,希望创建一个人人平等,而不是1%的富人占有一切的世界。

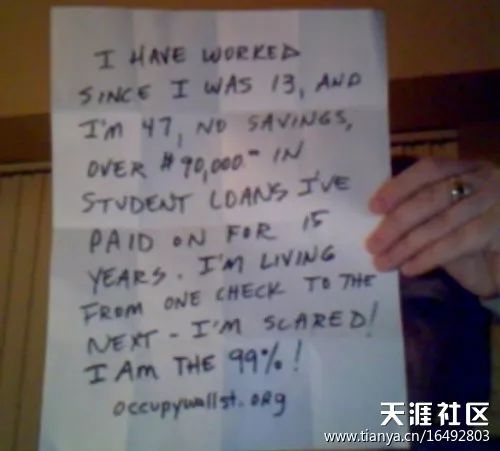

单亲母亲,我从13岁就开始工作,现在47岁,没有存款,已经付了15年的90000刀学生贷款,我艰难度日,很担心。

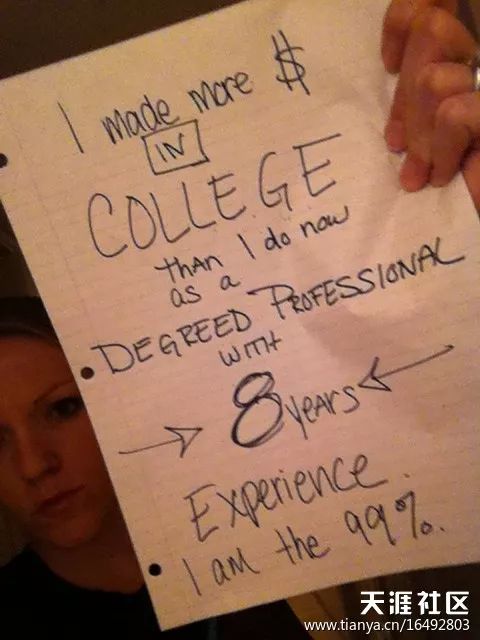

我上学的时候赚的比现在都多,尽管现在有8年工作经验了。

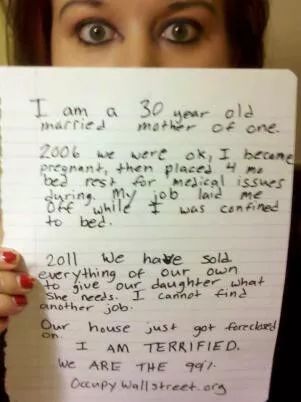

我30了,有个孩子,2006年我们过得还行,我怀孕4个月的时候被解雇,2011年的时候我们卖掉了所有东西,为了给我女儿她需要的东西。我没工作,我们的房子也要被收了。

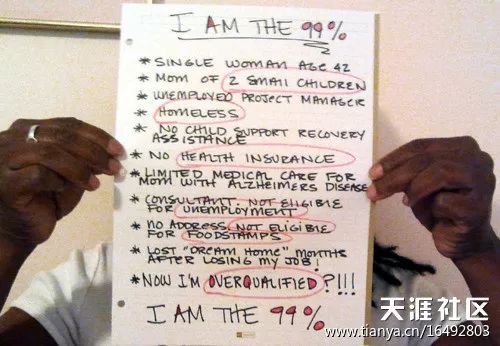

42岁单亲母亲,2个孩子,没有健康保险,失业的项目经理,几个月后家也没了,没地址也就没食品券,因为我有较高的技能, 所以我还不够格获得救助!

我很幸运我有工作,而且薪水还不错,但是我的老板面临着预算收紧,我现在是月光族,如果我丢了工作,我担心再也找不到新的了。

2016年美国大选中,信奉社会主义的老头桑德斯异军突起,实际上是占领华尔街的延续,从街头走上政坛。他没有名气,没有财力,没有体制支持,没有年龄优势,还遭到民主党建制派的为难甚至“下绊”,仅靠人均27美元的小额捐赠将预选进行到最后时刻,因为他身后有庞大的民意支持,约800万人掏钱助选;约1300万人为他投票;全美50个州,他赢下23州。桑德斯尤其获得年轻人特别是大学生的热烈追随。不知多少年轻选民,因他未能获得提名而流泪。

桑德斯说,“对于很多人来说,美国梦已经成为了噩梦”,

“

有四百个美国人拥有的财富超过底层一亿五千万美国总共拥有的财富。大家都明白,这个肯定不对!”他号召进行一场“改变美国的政治革命”,创造一个代表所有人而不只是1%富人、以公平正义为原则的政府。今年桑德斯还要再次冲击总统竞选,他的支持率比四年前有明显增长。

桑德斯本人是否胜选其实一点也不重要,关键是背后的广大民意汹涌,

“等贵贱,均贫富”

的激进主张日益抬头。如果再这样下去的话,半个多世纪前叱咤风云的共产主义幽灵,不可避免地又会在欧美上空徘徊了。

“一个幽灵,共产主义的幽灵,在欧洲大陆徘徊。为了对这个幽灵进行神圣的围剿,旧欧洲的一切势力,教皇和沙皇、梅特涅和基佐、法国的激进派和德国的警察,都联合起来了。”

——《共产党宣言》序言

为什么存量博弈下,贫富差距日益拉大,下层痛苦与日俱增的情况不可避免?这就是本篇所要讨论的主题。

先复习一下先前的主要结论:

那么问题来了:

2.2 存量博弈为什么不能稳定?

大家为什么不能岁月静好各安一隅?

“天之道,损有余而补不足。人之道则不然,损不足以奉有余。”

——《道德经》

“凡有的,还要加倍给他叫他多余;没有的,连他所有的也要夺过来。”

——《新约 - 马太福音》

一说到存量博弈,很多同学会想起日本,这个已经经济几乎零增长、持续失落了将近三十年的国家,不是仍然维持着还不错的生活水平么?没有增量,看起来似乎也没有那么可怕?

可惜,日本只是一个表面例外。当年曾经是人类社会平等标志的“一亿总中流”,现在已经被“下流社会”所替代。

日本国内,现在将近一半的岗位都是收入低、福利低或者没有、以及工作稳定性极差的非正式工作,国民中宅文化丧文化大行其道。日本的例子,其实是对咱们本章结论的完美阐述。

存量博弈,从字面上看,似乎挺稳定的。虽然没有什么增量,可是大家的蛋糕都还没有少啊。原来日子能过下去,将来自然也能过下去。大家难道不能岁月静好各安一隅么?小确幸,难道不香么?

可惜,愿望和现实之间,往往隔着这个世界最遥远的距离。

因为过往古今中外人类社会的经验,都证明了一条铁律:

人类社会的自然趋势,就是富者愈富穷者愈穷,就是贫富差距不断扩大。

请注意这是一条铁律,一条铁律,一条铁律。重要的事情说三遍。

二八定律是大家都很熟悉的一个概念。人类群体在财富和收入的分布上,是极不均衡的。类似的规律还体现在这个世界的很多方面。

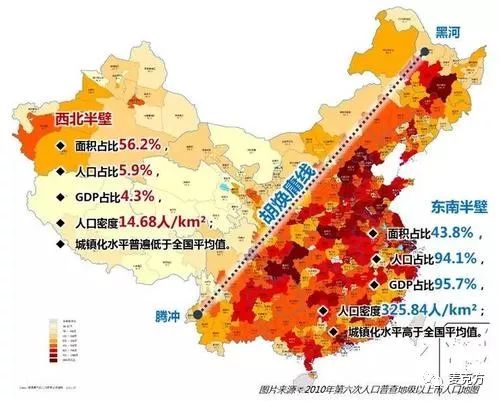

上图是中国人口分布著名的胡焕庸线。这里人口的分布,基本是二八法则的二次方(20%的人口生活在80%的土地上,二次方就是4%的人口生活在64%的土地上)。

二八原则用精确的数学来表述,就是幂

律分布(Power Law Distribution)

。

神奇的幂律分布广泛的存在于我们这个世界的各个角落。

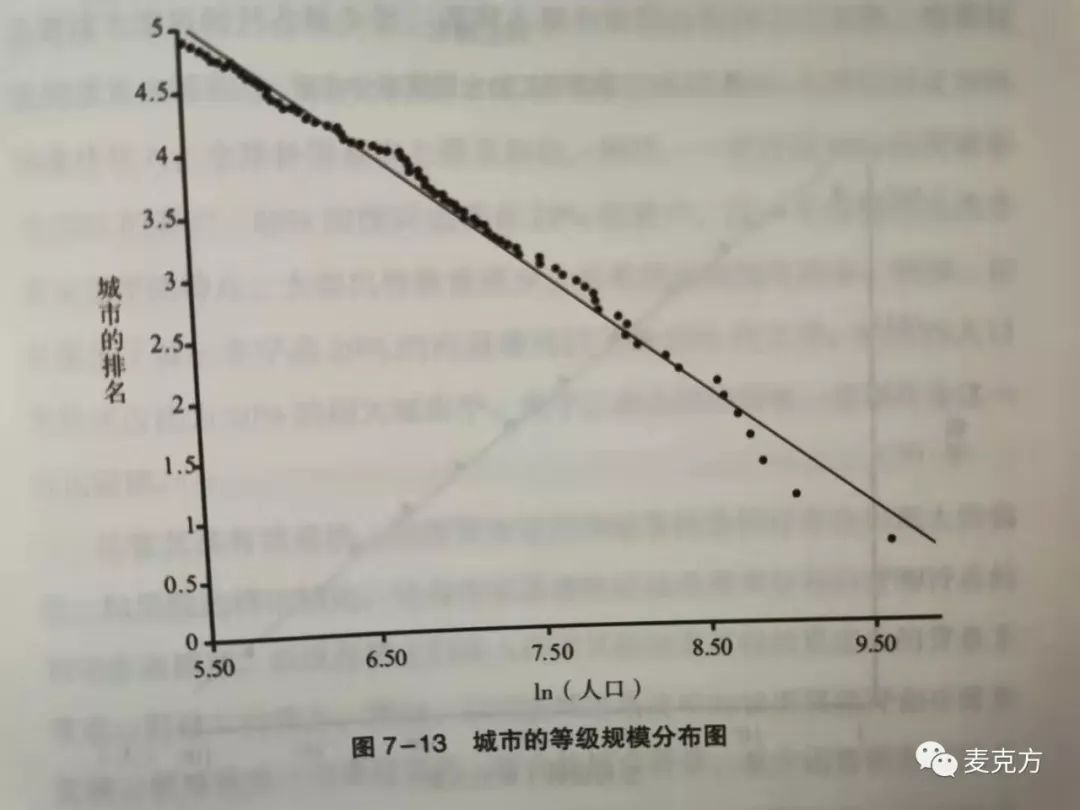

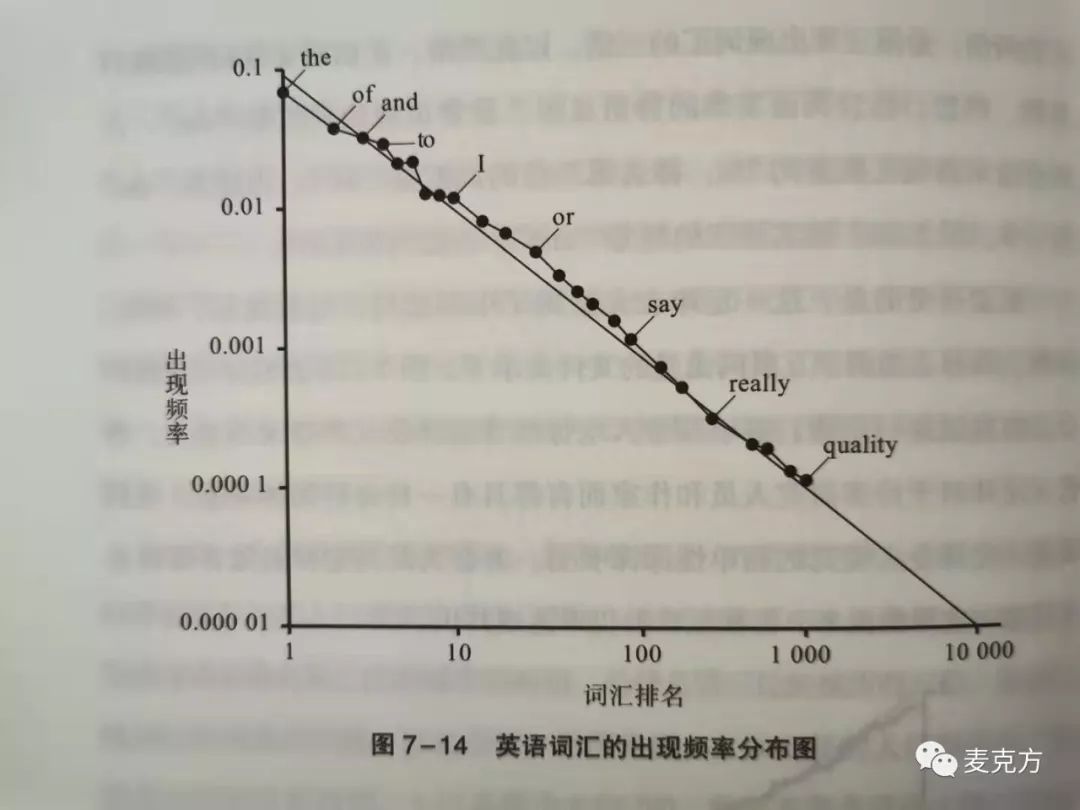

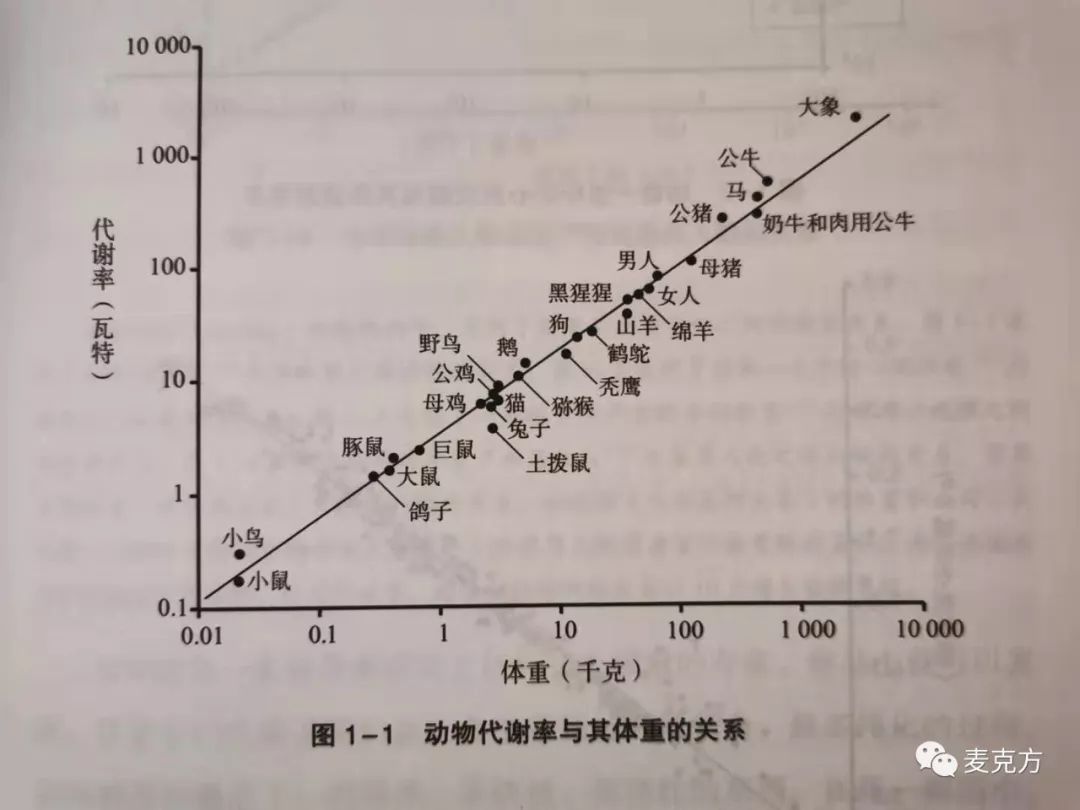

比如城市人口数量的分布、人类语言中单词频率的分布、动物体重和新陈代谢速度的分布等等。这个几乎是这个世界上最普世的统计规律之一。

上面几张图来源于《规模》,作者Geoffrey West。非常有趣的一本书,推荐阅读。

幂律分布最大的特点,就是分布不均衡性。在现实社会里,就是大多数人频繁的“被平均”。

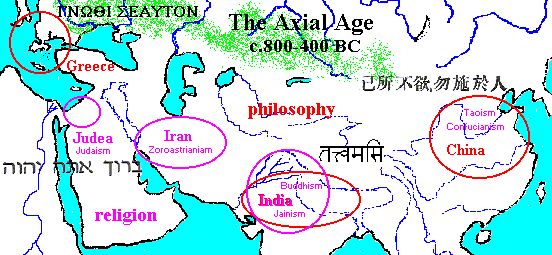

人类的历史,也遵循类似的规律。总有一些时代,如烟花般绚烂。

公元前500年前后的几个世纪,史称“轴心时代”,就是人类历史上一段特别辉煌灿烂的年代。这个时代,对今天的人类都在产生极为重大的影响。有的智慧结晶,是跨越时空的。

地球上从东到西,孔子、老子、诸子百家、释迦摩尼、苏格拉底等诸先贤都生活在这个时代,儒学、道教、佛教、犹太教这些如今世界绝大多数人口所遵循的文化和信仰都诞生于这个时代。基督教和伊斯兰教的诞生虽然要再晚一些,但是他们两者的源头就是犹太教。亚伯拉罕是犹太教、基督教、伊斯兰教三个宗教共同的元祖,这三个宗教统称为“亚伯拉罕一神教”。

这个时代的东方,总结出了道德经:“

天之道,损有余而补不足。

人之道则不然,损不足以奉有余。

”后面会看到,这两句话实在是太深刻、太深刻了。

这个时代之后的西方,总结出了马太效应:“凡有的,还要加倍给他叫他多余;没有的,连他所有的也要夺过来。”

这是为什么呢?经济学家不都在宣扬边际效用递减么?看起来越有钱越难挣钱啊?

相比穷人来说,富人挣钱的优势非常多:更大的关系网络、更多的信息和资源、更好的教育等等。

即使这些都抛在一边,富人还有一个穷人永远无法逾越的优势:

更有钱。

在一个确定性的世界,更有钱也许没有什么额外的优势。

但是在一个充满了风险和波动性世界,更有钱就是极为有价值的筹码。

举个例子。如果已知你的旅游目的地的平均温度是15度,你会带什么衣服和用品?

大概春秋季的服装,对不对?

你确定?真的确定?

请注意,我说的是“平均温度15度”。

有的同学可能已经反应过来了。

在有风险和波动性的情况下,相比平均值,更重要的是极端情况

。

所以如果你去的是白天温度50度晚上零下20度的沙漠,平均温度15度的信息没有任何价值。重要的是最低温度(零下20度)和最高温度(零上50度)。你需要的不是让你在平均温度(15度)条件下生活的用品和衣物,而是能让你在最极端情况下依然存活的用品和衣物。

再重复一遍:

在有风险和波动性的情况下,相比平均值,更重要的是极端情况

。

再设想一个情况。假设大家生活在三体世界,平时都是四季如春的“恒纪元”,但是过一段时间可能就会有一次生存条件非常恶劣的“乱纪元”。平时大家之间有一些贫富差距,但是没有那么大。

在乱纪元里,只有躲到避难所里的人才能生存下去。这个避难所,只有少数有钱人才修的起。所以,在恒纪元的时期,可能贫富差距还有所缩小,因为有钱人把钱花在了修建(平时完全没有用处的)避难所。

但是到了乱纪元的时候,情况会怎么样?如果没有政府的干涉,假设有钱人掌握着足够的暴力威慑(这是个非常合理的假设),那么所有没有避难所的人,都会愿意用所有的财产,来换取避难的机会。

这时候的贫富差距会极大的增加,因为所有的社会财富,都会集中到原来有钱修建避难所的少数有钱人手里。所以整个恒纪元-乱纪元周期下来,贫富差距会极大的加强。

请记住这两个关键词:

风险波动

,

周期

。

回到我们熟悉的地球,大家有没有觉得情况其实没什么不一样?

是的,恒纪元就是风调雨顺的年景,而乱纪元就是迟早来临的灾年。避难所,就是那些没有生存之忧的富人利用风险波动周期割韭菜的工具:在丰年压低粮价(还记得《多收了三五斗》么?),在灾年放高利贷低价收地。那些交出所有财富只为进避难所的人们,就是借高利贷贱价卖地到最后鬻儿卖女的杨白劳们。

风险波动(不可避免的灾年)周期就是农业时代,土地兼并和贫富差距不断扩大的核心驱动因素。

所以,农业社会土地兼并和贫富差距不断扩大,是铁律。这不是干掉几个贪官污吏或者黑心地主所能解决的事情。

OK有的同学很认真,会说上面的丰年灾年周期只会显著影响生产力不发达的农业社会,因为大量人口仅仅生活在生存线上。那工业革命以后现代社会呢,情况会不会不一样了呢?

很遗憾,在现代社会,情况还是一样。

Thomas Piketty在他的《21世纪资本论》里有一个著名论断:“

一个能自发调整收入分配的市场从来没有出现过。

”

我们来看数据。

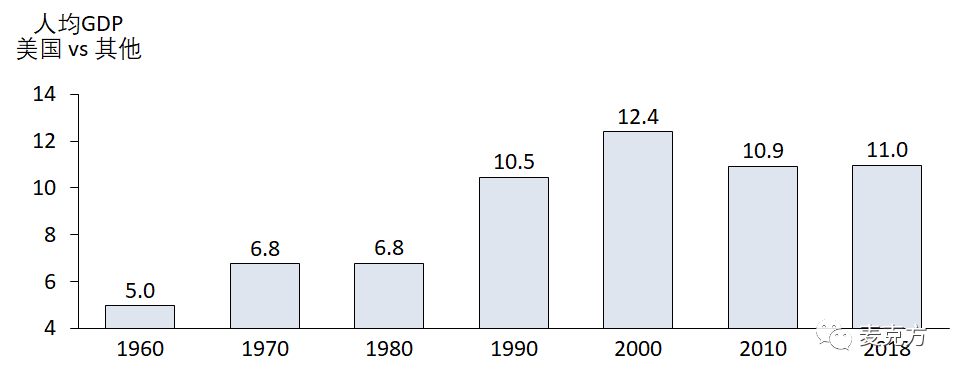

贫富差距,分为两个层面:国家与国家之间,以及国家的内部。

先看国家之间。

上图是从1960年至今,美国和“其他”国家(就是去掉中、美、欧、东亚之后的国家,约占世界人口一半左右)之间人均GDP的差距倍数。从1960年的5倍持续扩大到如今的11倍。就是说,

经过了半个世纪,相对于美国人,占世界一半人口的“其他”国家的人民变穷了一倍多

。

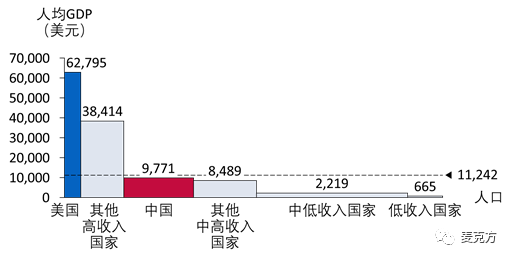

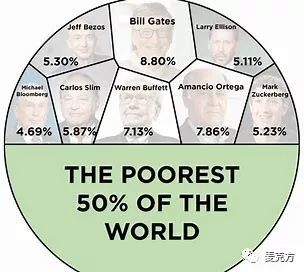

所以到了今天,全球国家间贫富差距的情况,是这样的。

美国和低收入国家之间,贫富差距高达百倍。

美国最富的八个人的财富,抵得上世界上最穷的几十亿人

。

看完国家之间,再看国家内部。我们就来看很多同学们心目中“遍地流淌着奶与蜜”的应许之地——美国。

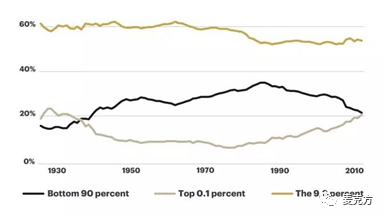

下图是从1930年到2010年美国收入分配的情况。可见从1930年到1980年左右,贫富差距持续的缩小,然后之后的三十年反转。到2010年,在走了一个80年的U型之后,贫富差距回到了大萧条的水平。那么这是不是可以说明贫富差距是可以持续缩小的啊?

这里要强调一点:贫富差距不断扩大,是人类社会的

自然趋势

。那么在有反自然的力量下(比如外部压力),是可以阶段性反转的。从1930年到1980年再到2010年,我们的世界经过了无数的重大事件,也目睹了科技的飞速发展。那么这个U型曲线背后的根本原因到底是什么?

答案就是四个汉字:共产主义。或者四个字母:USSR(苏联)。因为美国贫富差距的趋势方向,与前苏联的力量涨落完美契合。

现在的我们,想到前苏联,脑海里一般都会浮现出20世纪80年代的景象:空空如也的商店,永无休止的排队,秘密警察和高压统治。这样的国家,对民众当然没有吸引力。

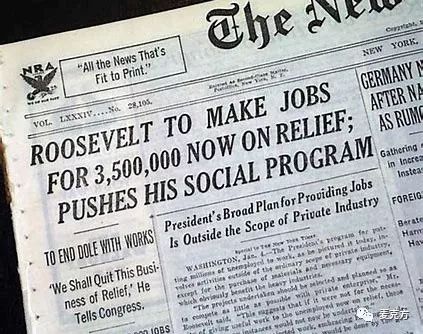

但是20世纪30年代的苏联,是一个朝气蓬勃日新月异的国家。这对于西方国家被大萧条折磨的死去活来的人们(美国GDP下跌25%,失业率25%,股市下跌90%),有着致命的吸引力。

苏联成为了全世界知识分子心中的圣地,大家都认为自由放任的资本主义是问题,而计划经济和共产主义是答案。就连一手打造二战后世界秩序支柱之一布雷顿森林体系的美国财政部长怀特,也是身在曹营心在汉。

所以把美国带出大萧条的罗斯福新政(也有人认为是起决定性作用的是二战,这里不展开),一反美国的自由主义传统,

非常的计划、非常的不市场、非常的不自由、非常的不美国

。

在二战后,所有的西方国家整体左转。欧洲开始建立福利社会,开始国有化大企业,开始控制跨境资本流动,各国执政的也大多是工党之类的民主社会主义政党。伴随着整个20世纪50-60年代西方经济高速增长的黄金年代,是西方经济持续的、大规模的“国进民退”。

到了70年代,全球油价高涨而美国深陷越南战争和经济滞涨的泥潭。作为当时世界最大石油出口国的苏联的相对力量达到了历史的最高点。苏联1979年入侵帝国坟场阿富汗,是历史的转折,也是上面我们看到美国贫富差距的转折点。

(游戏《红色警报》,80后的最爱之一。美国电影、游戏等等文化产品反应出来的都是对前苏联深深恐惧的集体记忆)

在80年代,苏联在阿富汗折戟沉沙,而随着中国开始对西方开放和石油美元系统的启动,美苏的相对力量开始逆转。以里根

-

撒切尔主义为代表的新自由主义政策开始大行其道,开启了我们熟知的全球化3.0时代,也开启了美国国内贫富差距持续扩大的大时代。

经过三四十年的自由化的不懈努力,美国的贫富差距,终于又回到了大萧条时代的水平。

整个过程,当年的切·格瓦拉总结的很经典:“我们走后,他们会给你们修学校和医院,会提高你们的工资。这不是因为他们良心发现,也不是因为他们变成了好人,

而是因为我们来过

”。

那么现代人类社会富者愈富穷者愈穷的自然趋势,到底是因为什么呢?

答案就在皮凯蒂同学那个著名的公式中:

r>g

。换句话说,

有钱人财富增长的速度,永远快于一般人

。

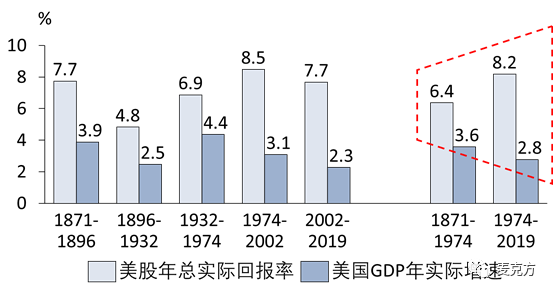

还记得我们在第一章里看到的过去150年美国股市和经济的关系么?

在每一个牛熊周期,都是妥妥的r>g。最近四十年尤其如此。

这背后的秘密,依然在风险波动里。

有钱人的第一个秘密武器,就是更加能够抗住风险波动,从而获得更高的平均收益。

关于风险和收益之间的关系,一般人会想到下面这张图。

这条线,反应的是在任何风险水平下,

平均收益

的

理论最高值

。但一般人对于这张图的理解,其实有着两个巨大的坑。