四大名著在今天是家喻户晓,这句话不假,但是不全面。应该说是四大名著的影视作品更为人所知。但是喜欢看原著的人比起作品改编的影视剧还是要相差甚远。

文化界一直呼吁看原著小说,曾经有人请教一位学者,

是否可以用影视代替原著?得到的答案是根本不可能。

影视作品无法将小说的全貌还原,在历史的长河中,有汗牛充栋的典籍,能够流传下来的这些经典是经得起时空的考验,即便再过多少年依然是回味无穷。

比方说《红楼梦》,很多人一直不懂为什么有人会爱不释手?甚至红学界一直争论不休。它的魅力在何处?难道只是家长里短的故事?封建礼教的百科全书?

我以前对《红楼梦》也是读不下去,四大名著另外三部就其故事性来说,更吸引我。但是自从历经了一些岁月的蹉跎之后,在一次不经意间耐着性子捧起书看,最初依然是觉得读不下去,但是后来越看越觉得有趣,有种相见恨晚的感觉。正如同书中所述一样,阅读此书可以避免疲于奔命之举。

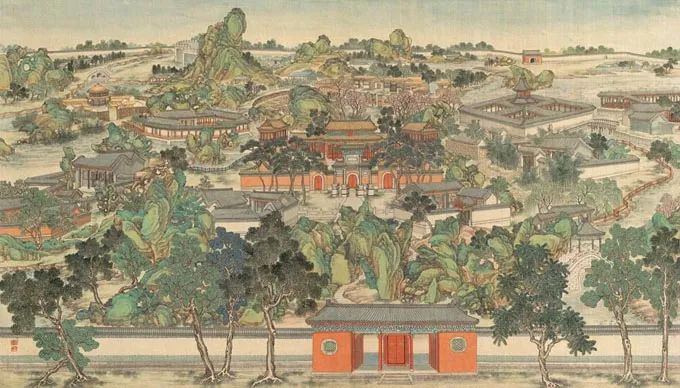

红楼可以说是一部奇书,诗词歌赋,人文建筑,为人处世,戏曲中医,禅机玄学,易经思想,无所不包,满足不同人的需要。

最不可思议的就是,很少有作品能把每一个人物都刻画的栩栩如生,今天很多编剧会把配角弄成打酱油的角色,可有可无。

但是红楼的魅力就是哪怕一个路人甲都是有生命力的。

金陵十二钗,即便不用说出名字,通过她们的处事和语言就能知道是谁?

在《红楼梦》前五回中,已经把人物的命运以及世态的走向用判词和曲子表现出来,用今天的话说就是剧透。但是完全不会影响这部书的精彩程度。《好了歌》,《飞鸟各投林》,以及秦可卿托梦给王熙凤的那段话,一直贯穿中全局:

盛极即衰,否极泰来。

开篇中一僧一道的对话,也点明了主旨:红尘世俗,名利财色,空中楼阁,黄粱一梦。

只是仕途中人如同顽石一般。所以遂带这通灵宝玉到红尘之中走一番。也是做一番见证。

我强烈推荐有兴趣的朋友们可以抽出一点时间,看看原著,或许会有意想不到的收获。

影视作品的确可以起到推广作用,但是

成也影视,败也影视。

在娱乐商业模式的炒作下《红楼》变成了言情小说;《西游》变成了动画故事;《水浒》变成了打架斗殴;《三国》变成了玩弄权谋。

编剧太小看了这些经典。

例如《西游》中师徒四人来到天竺,在取经书时被索要人事,不免让人觉得世俗,如果你有过一点禅学方面的研究,这段主旨在于让师徒四人懂得舍得放下,即便是唐王所赐紫金钵盂这样的贵重物品也只是浮云而已。

四大名著几乎都离不开这个

“

空

”

字

无论是《西游》的主人公孙悟空,还是水泊众英雄接受招安,梁山上也是空空如也,三国群雄逐鹿,都体现着是非成败转头空。《红楼梦》的故事由空空道人抄录下来。

同样四大名著都跟

石头

有关。冥冥之中多了一份巧合。

如果有朋友要说自己对玄学不感兴趣,那么四大名著对为人处事同样有着警示作用。这里只谈小说,不谈历史。

《三国演义》中非常著名的一个案例,杨修这个人博学多才但是终究被小聪明害死。有人觉得是他一直拆穿曹操意图激怒了曹操,其实曹操并非心胸狭窄之人,在官渡之战后,他自知军营中有许多人与袁绍有书信往来,但是一把火将这些书信全部烧毁,免去这些人的担忧。

曹操是有度量的人,真正让曹操下狠手的原因就是杨修参与了嫡子之争,帮助曹植对付曹丕。这一点是曹操无法容忍的。同样在这个问题上,贾栩就高明许多,曹操问过他这个问题,贾栩没有正面回答,而是说袁绍和刘表,这两位废长立幼,最后的结局十分凄惨。曹操顿时明白,直接点到问题关键,情商太高了。

四大名著中这样的故事太多了,可以为后人提供大量案例学习。

同样,虽然空城计在历史上并不存在,但是小说中这个桥段同样十分精彩。司马懿一直不被曹睿信任,他明知诸葛亮使诈,但是他明白兔死狗烹的道理,于是和孔明唱了一出双簧戏。

同样四大名著留给我们太多思考,比如子午谷奇谋到底有没有可行性,有人觉得此计太险,成功率太低。有人觉得诸葛亮太过于谨慎,错失良机。这些话题都被人津津乐道,但是还是一句老话,成大事需要天时地利人和,别人的路适不适合你走,如同今天别人的成功模式是否可以复制,那就说不准了。

总之,凑出点时间看看经典,回味无穷。