一项随机盲法对照研究显示在接受药物治疗的稳定型心绞痛患者中,PCI在改善症状和运动能力方面不优于安慰手术。

作者丨心研

来源丨医学观察(id:med_view)

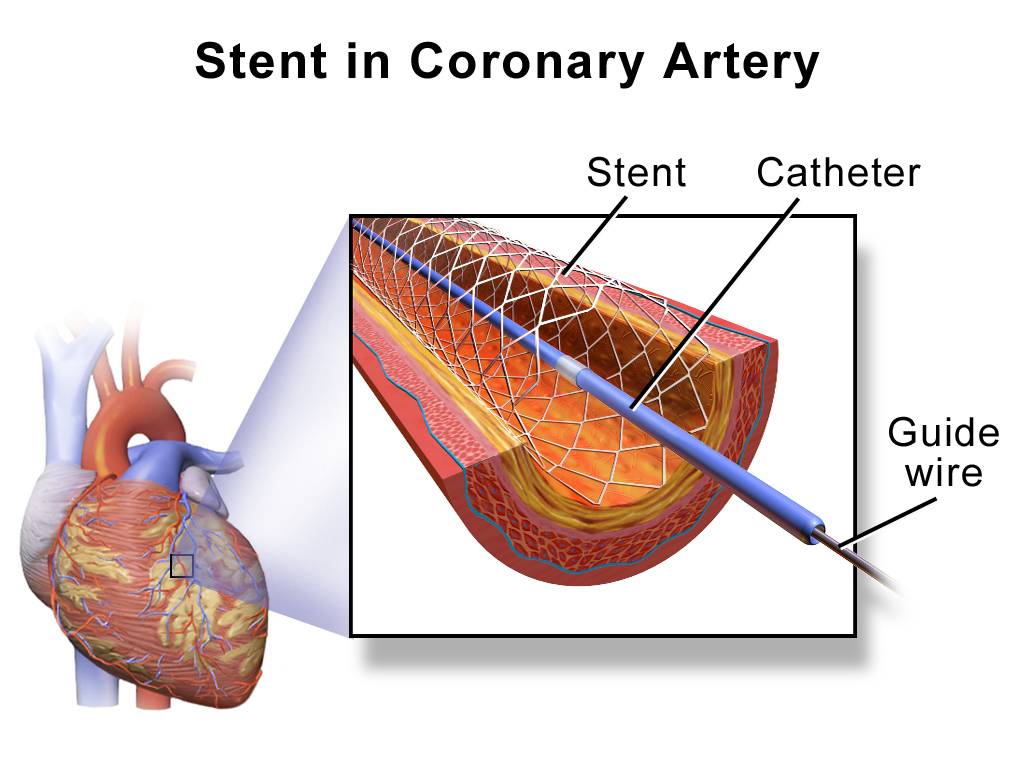

今年是经皮冠状动脉介入手术(PCI)发明40周年。40年来,这一手术拯救了无数人的生命。然而,11月2日在经导管心血管治疗大会(TCT)上公布,并且同时在《柳叶刀》杂志发表的一项随机盲法对照研究却对这项技术提出了质疑。该研究显示在接受药物治疗的稳定型心绞痛患者中,即使有严重的单支冠状动脉狭窄,PCI与安慰手术相比,也并不能显著改善症状、增加运动时间。

图片来源:Wikipedia

对于稳定型心绞痛患者,症状缓解是PCI的主要目标,并且临床上通常也能观察到这种缓解。然而,并没有盲法安慰剂随机对照试验的证据显示其疗效。也就是说,由于医生和患者都非常看好介入手术,所以做完手术之后的效果,其实是由于由于这种主观信仰的影响?于是研究者们设计了这个简称为ORBITA的盲法安慰手术随机对照试验。

ORBITA试验是一项将PCI与安慰手术对缓解心绞痛作用进行比较的多中心盲法随机试验,在英国的五个研究中心进行。研究者入选了重度(≥70%)单支血管狭窄的患者。在入选后,患者接受了6周的最佳药物治疗。然后,患者在随机分组前接受了心肺运动检测、症状问卷、以及多巴酚丁胺负荷超声心动图。通过一个自动化在线随机化工具,患者按1:1随机接受PCI或安慰手术。随访6周后,再次进行随机分组前的评估项目,以此作为最后评估。主要终点为组间运动时间增量的差异,也就是看两组患者手术后运动时间的延长是否一样。

ORBITA试验一共入选了230例有缺血症状的患者。经过最佳药物治疗阶段后,从2014年1月6日至2017年8月11日,200位患者接受随机分组,其中105位分入PCI组,95位分入安慰剂手术组。病灶平均狭窄程度为84.4%。主要终点运动时间增量在PCI组为28.4秒,安慰手术组为11.8秒,虽然看上去PCI组长不少,但是却没有统计学显著性差异。

两组都没有发生死亡。严重不良事件包括:安慰手术组有4例与压力导丝有关的并发症,需要PCI治疗;以及5例大出血事件,包括PCI组2例和安慰手术组3例。

这个研究结果一出来,在心脏病学界引起激烈的争论,已经有许多美国医生通过媒体发表了自己的看法。

首先无论哪一派,对于这个研究的方法都是赞不绝口,认为使用安慰手术来研究PCI的疗效是一个创新点。

但是,对于对于研究结论,则有两派意见。

一派认为,其实早在这个研究之前,许多指南就已经不支持对接受最佳药物治疗的稳定型心绞痛患者做PCI,这个研究更加强了这一点。但是他们也指出,一方面由于PCI能给医院、医生带来经济收益,而且比较省事;另一方面,做手术会让医生和患者两方面都觉得进行了积极的干预,这种心理暗示的效果不容忽视。

另一派则认为,这个研究虽然创造性地使用了安慰手术,但是毕竟规模较小,随访时间较短,其主要终点也比较偏主观,因此还需要进一步的研究。在美国心脏病学会(ACC)和心血管造影与介入学会(SCAI)发布的新闻稿中,ACC理事长Hadley Wilson和SCAI主席Kirk N. Garratt都持类似观点。

需要指出的是,不管学术界对这项研究的争议如何,

我们在解读这项研究的时候都有注意,该研究仅限于稳定型心绞痛,不能无限推广到其他类型的冠心病

。

笔者想起几年前关于心脏支架的一起新闻事故。当时胡大一教授在长城心血管会议上发言称“美国50%稳定病人支架指征不强,中国稳定病人也要有指征”,经过媒体传播,变成了“中国一半的支架是滥用”,最后甚至在有的媒体上出现了“心脏科大夫不建议做支架”。在这项研究的解读和传播当中,也要小心不能过度解读。