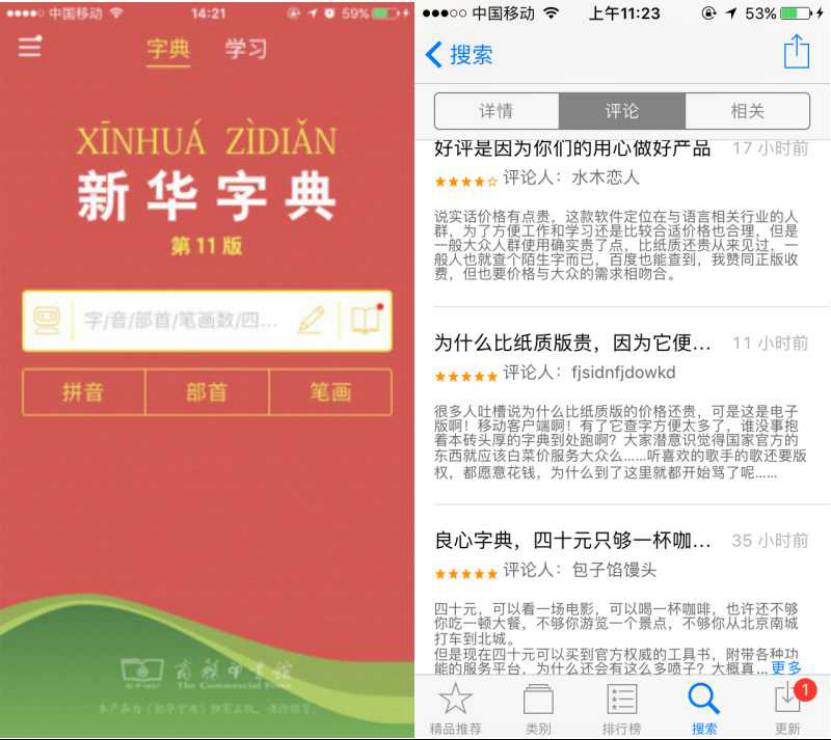

最近,有两则与知识付费相关的新闻引起网友热议。一则是《新华字典》出APP啦,但是一天只能免费查2个字,想要多查阅需要至少花费40元。网友们对于这次《新华字典》拥抱互联网和知识付费的褒贬不一,有人认为这是良心字典,付费支持;也有人认为,40元的价格有些贵。

商务印书馆数字出版中心相关负责人孙述学说:“此次《新华字典》APP定价40元,是综合很多因素考虑的结果,也是经过长期论证的。”他表示,《新华字典》凝聚了几代人心血,这款APP版研发了三年时间,投入了大量的人力和资金,还有高昂的流通成本和运营成本。

既然是官方出品,其内容的权威和规范性肯定是没的说。不过,大人们在工作学习中使用《新华字典》APP没什么问题,但是小编要提醒同学们,上课的时候可就要小心了,否则......

再来看第二则新闻,苹果更新的App Store审核指南规定,用户可以使用应用内购买“打赏”内容供应商。这意味着在App内向原创作者的“打赏”,属于“应用内购买”,苹果将从中提取30%的分成。

早在消息刚放出时,有些APP就表示“拒绝”,比如微信就取消了IOS版本微信的打赏功能;也有平台表示“妥协”,如知乎、今日头条。而这里我们关注到的是,苹果参与抽成的打赏模式,主要集中在包括知识分享、内容生产和直播在内的平台。

这两则新闻,其中的共同点就是近一年比较火热的“知识付费”。根据国家信息中心分享经济研究中心之前发布的《中国分享经济发展报告2017》显示,当前我国知识分享市场已初具规模。初步估算,2016年知识领域市场交易额约为610亿元,同比增长205%,使用人数约3亿人。

相信大家很多人都已经体验过知识付费了,那么,感觉怎么样呢?

从2016年5月14日知乎推出知乎live至今,知识付费已经走过了整整一年,“分答”、“喜马拉雅FM”、“36氪”、“知乎Live”等知识付费平台的涌入,将中国互联网用户一直以来的“免费思维”扭转,成为了现代许多人的新选择。

图片来源:新榜

在知识付费渐成趋势的今天,其中或多或少暴露出的问题,也让人们不禁对知识付费产生质疑。

很简单,网友们在内容付费平台上之所以愿意花钱买,就是希望能从中得到些不一样的内容。但如今内容的同质化,也给用户带来了不好的体验。比如,想学习财经、商业类的内容,仅是比较有名的就包括罗振宇的《李翔商业内参》、《每天听见吴晓波》等,再有些其他名家的授课,就比较让人眼花缭乱的了。

再比如,写作、健康、健身等比较受欢迎或偏生活类的内容,也就不免会出现一些相似的东西了。

知识付费既然有市场,就说明人们对于优质内容有较大的需求,而面对繁多的平台,众多的回答者,其内容究竟是不是有价值,就要消费者们的仔细斟酌了。

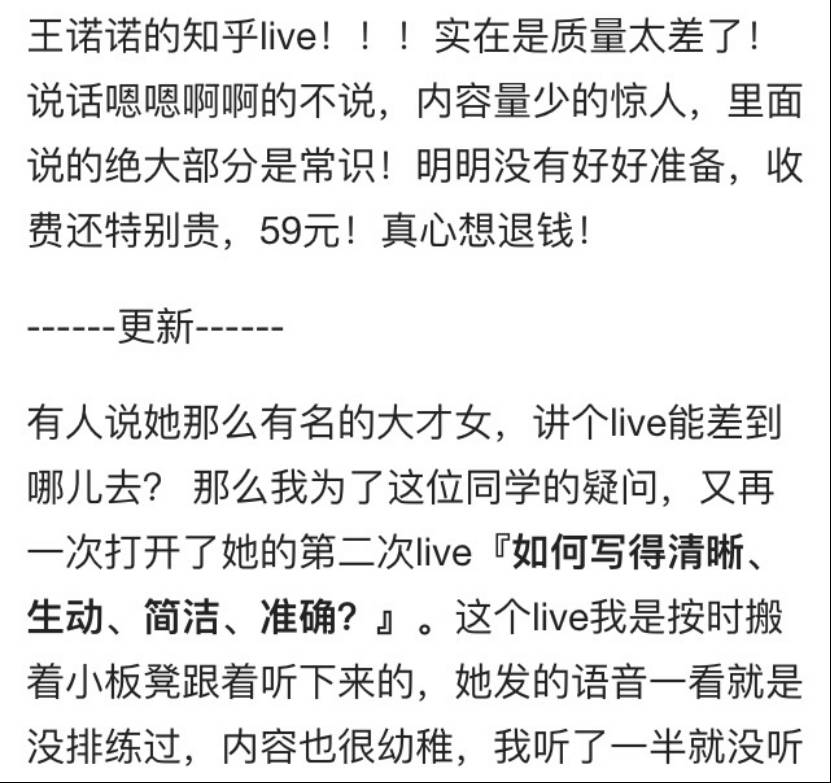

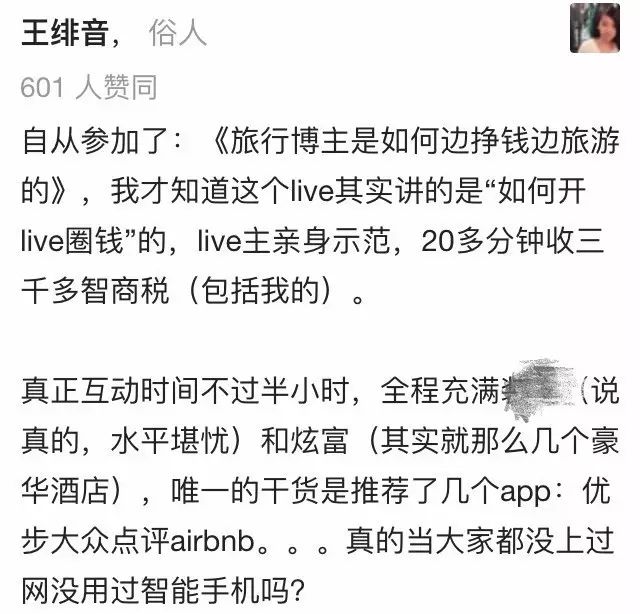

在知乎上有这样一个提问:“你在知乎上听过哪些坑爹的 Live?”网友们是这样回答的:

这些听过比较“坑”的付费内容的网友,只能自嘲是交了“智商税”听了一些“常识”,或者没有结论的内容。

还有一种快捷的问答付费内容。爆红的“分答”虽然是以回答专业知识起家,但是还是很快被网红、八卦、娱乐等内容的问答占领。微博的问答功能也与之相似,那些自带流量的明星、大V,随随便便回答个问题,就能价值百元、千元。

比如,曾有网友在微博上花5000元向王思聪提问,而王思聪只用了四个字来回答这个问题——熟能生巧。就这一问题,还有约19万网友围观,围观每人需支付1元,加起来这四个字就价值约19.5万元。

2016年被称为知识付费元年,在开始的时候大家都会抱着好奇的心理去尝试知识付费,但现在知识付费处于过热期,如果没有真正有价值的知识、内容,人们又怎么会花钱来看呢?

要说流量的枯竭,从内容提供的层面上来说,如果是大众普遍欢迎的知识,多是现有的内容,随着时间的推移和新兴事物的产生,才会出现新的知识;如果是娱乐八卦,娱乐圈每天都有新鲜事会发生,也不缺没东西讲,但这种内容看起来就有点偏向于粉丝经济了。

从参与的消费者来讲,除了那些真正的有质量、口碑的内容能够守住粉丝流量,其他的内容消费者可能只是听了一次就弃了。而事实上,就连受到认可的好内容,也有可能流失流量。

在深圳卫视的发布会上,《李翔商业内参》更名为《李翔知识内参》,从199元/年降至免费。据媒体报道,4月份《李翔商业内参》打开率约为18%,低于3月“得到”公布的各专栏日打开率29.3%。

不可否认,从商业角度来看,推出任何一个项目前都要进行“包装”,或是让人觉得有需要,或是引起人们的好奇心。如今互联网上的内容,大多是碎片化的,那么,当消费者点击付款后,其内容究竟有没有解决或有助于消费者的需求?是不是还值得,或是有足够的吸引力让消费者长期参与这个课程?可能有些网友在购买课程后,只听了一两次就没有继续下去了。

公众号“42 章经”创立人曲凯在某次演讲中说:“各个平台都把知识付费做成平台,不去想为什么做知识付费,也不想怎么做好”。

很多媒体和从业者分析,知识付费最大的用处,就是填补人们心中的焦虑。

36氪媒体业务总裁冯大刚说:“我们处于内容丰富的时代。信息越丰富,我们越难找到自己想要的东西,越感到贫乏。所以我们需要经过编辑的内容,这才是知识经济诞生的本质,是优质内容对信息爆发的一种回归。”

无论是出于消费者的焦虑,还是信息的缺乏,在知识付费发展迅速的今天,区别于免费知识的优质内容才是知识付费的核心。而这种优质内容不仅仅局限于对书本上专业知识的梳理讲解,还包括解决人们迫切需要的问题,以及对于某种价值观的认同。

比如,一位经常逛“分答”的“85后”白领徐小姐,“前阵子在工作上不顺心,整个人很压抑,在平台上花10块钱就能找专业的心理咨询师寻求开导,这要是在线下,起码要几百块钱,况且还得在来回路上花精力。”

作为新手妈妈,赵女士表示“女儿时不时有个发烧呕吐的小状况,去医院担心有被传染的风险,不如先找靠谱的医生问问看,有时候,看别人问过类似症状,只要花1块钱就能听听解答,心里也能有个底。”

某种价值观和人生阅历的付费分享,不得不提到高晓松。《晓说》、《晓松奇谈》、《奇葩说》这些节目中独特的观点,及其特有的魅力,为高晓松赢得了大量粉丝。如今高晓松转战知识付费节目,在发布会上,高晓松将知与识拆开,“‘知’很简单,就是一加一等于二。这个没什么可付费的。但是‘识’是一个人踏遍千山万水寻找的、最终形成体系的东西。当然‘识’是更值得付费的。”

同样,罗振宇的《罗辑思维》也是用他的知识、独特的观点、趣味性的语言,来满足人们的精神世界。

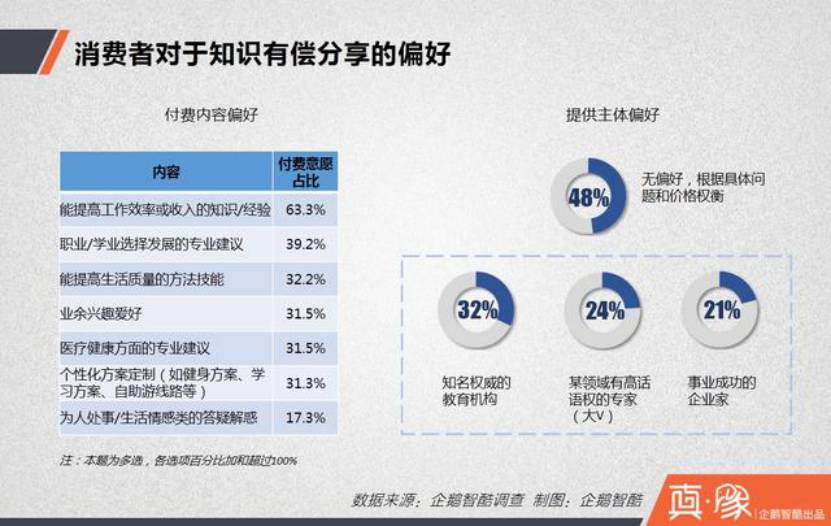

知识付费正在改变着人们的生活,在快速发展的这一年,其实也是探索的一年。想要在竞争激烈的知识付费市场中长久地占有一席之地,还是要问问消费者到底要什么。

讨论:

作为消费者,你愿意为什么样的知识、内容付费?

编辑:郭玮瑾

微信编辑:周文超

来源:新华视点、北京晚报、新京报、笔记侠、中国科学报等