学者们研

读莎剧,以了解政治与职责、爱和友谊,了解人类生活的其他重要主题。这种教育是“莎士比亚神话”的要核:莎士比亚可以教育所有人

——

男人、女人和公民。有一种观点认为,

16

世纪

90

年代的莎士比亚是一位传统有神论者,接受神意(

providential

)历史中的神圣安排,是一位世俗化的马基雅维利主义者,或是一位原共和主义者(

protorepublican

),提倡在法治之下共同的公平生活,本文通过挑战这个看法,从而证实“莎士比亚神话”所言不虚。

有别于这些简化莎士比亚的做法,我认为,莎士比亚是一位哲学自由主义者,他感兴趣的是合法性、稳定、参与、安全和个人在社会中的地位,不过,他采取的方式,既无需对其时代的政治形式和宗教生活进行彻底启蒙,也无需全盘否定启蒙。

许多学者假设,莎士比亚对政治理论贡献不大。

德泽尔柴尼斯

(

Martin Dzelzainis

)说,莎士比亚在政治思想史中“无足轻重”。

不过,近五十年来,人们对作为政治思想家的莎士比亚的兴趣日浓。这些日益增多的研究文献可分三类探索莎士比亚政治思想的进路。一是挖掘

哈菲尔德

(

Andrew Hadfield

)

所谓的

17

世纪“无处不在的共和主义”,并将莎士比亚的政治偏好与共和主义倾向的早期迹象联系起来谈论。另一种稍有不同的进路则认为,莎士比亚的政治贡献在于他论及的伊丽莎白治下的各种王位继承危机和宗教危机,正是这些危机兴起了伊丽莎白时代的政治生活。还有一些学者主要关注剧作中呈现的政治哲学。

本文大致属政治哲学研究进路。不过,解释莎士比亚的政治哲学时,为了不脱离当代政治和哲学语境,我打算重启一个古老的学术问题,这个问题涉及世俗史与神意历史的张力。探究这种紧张的最好起点就是莎士比亚的英国历史剧,因为关于历史变迁背后的意义,这些剧作提供了一种后世最津津乐道的描述。

▲

莎士比亚(William Shakespeare,1564-1616)

据我对这些剧作的理解,莎士比亚深刻、同情但最终

批判

地地回应了作为现代自由主义的根基的世俗的反神意论(

anti

-

providentialist

)史观。

蒂利亚德

(

E. M. Tillyard

)阐明了神意论史撰的核心观点,他认为,对事件的叙述背后蕴含一种要求扬善惩恶的神意秩序,即便根据其他学者修正的观点来看,莎士比亚本人未必相信自己描述的道德秩序。

把莎士比亚看做神意论史家的主要根据是

马基雅维利

的著作。马基雅维利的思想,已被等同于如下观点:基督教导致了现代世界对政治的误解,特别

是因为对历史的基督教式

曲解

而让政治遭到误解

(《论李维》,第一章前言,

6

;第二章,

2

,

131

)。马基雅维利

的人文主义标榜关注

的

是积极获取此世荣耀

;但我想表明的是,提高人的荣耀需要削弱上帝的权威,败坏神意历史,同时否定对来世福祉的追求。

然而,马基雅维利

的政治生活

(

vivere politico

)并没有

为了激发政治

行动者

而

简单

地否定神圣

的事物;相反,马基雅维利以神意论为修辞,使他的计划更具吸引力。我认为,莎士比亚所理解的马基雅维利对历史的研究,不仅仅是用武装人员取代马基雅维利所谓的“手无寸铁的天堂”,而是要代之以一种新的推崇积极公民

的政治宗

教,或者用“武装的天堂”取代“手无寸铁的天堂”。

提前透露一下这一论证:马基雅维利意识到,把

此世彻底世俗化地描述为必然与机运之间的相互作用

,这不会激发政治行动,于是,他将此世人性化(

humanizes

),我们不妨举一个使人难忘的例子,他将命运拟人化(

personifying

)为一位

可以且应当被

征服的女人(《君主论》,第二十五章,

101

)。尽管关于世俗化进程的主流研究并未系统考察马基雅维利的著作,但这不应妨碍莎士比亚的读者去考察莎士比亚对马基雅维利的看法,并追问,我们视之为严肃政治思想家的莎士比亚,是否认真审视过马基雅维利对神意历史的挑战。

▲

马基雅维利(Niccolò Machiavelli,1469-1527)

为了探究莎士比亚笔下对马基雅维利主义批评性的处理,我们首先必须回答一个问题:如果说,马基雅维利是自由主义者和现代自由主义政治学的创始人,那么,我们对他的理解是否正确呢?几个世纪以来,马基雅维利的

共和主义

(

republicanism

)一直是学界争论的焦点,著名人士比如卢梭就为马基雅维利辩护,称之为杰出的共和主义者,与此针锋相对的,是那些反马基雅维利人士,比如教皇英诺森三世(

Innocent Gentillet

)和弗里德里希大帝(

Frederick the Great

),他们提出了通常但也并不总是受宗教影响的观点。晚近数十年,马基雅维利对共和主义的贡献,已成为剑桥学派辩护公民共和主义(

civic republicanism

)、共和不干预(

republican noninterference

)或共和不支配(

republican nondomination

)的基石。

波考克

(

J

·

G

·

A Pocock

)的基本观点是,“所有公民人文主义”的“亚里士多德式”的范本,是马基雅维利对古典共和的复兴,虽然这一复兴导致了德性的“军事化”,因为马基雅维利认为,没有这种尚武精神,现代共和的公民身份就无法促成或保证充分参与的生活。

与早期现代先驱

尼达姆

(

Marchamont Nedham

)和

哈林顿

(

James Harrington

)等一脉相承,

斯金纳

(

Quentin Skinner

)的新罗马观认为,正是马基雅维利恢复了免受君主统治(

in potestate domini

)的古代自由观。因此,剑桥学派内部的马基雅维利研究者认为,现代的马基雅维利式共和主义以罗马法规定的奴隶与自由民之间的法律区别为基础,这种共和主义提供了一种方式,不仅能普遍享受消极自由,也享有免受统治的自由这一共和主义的核心价值。

在其具有开创性又颇有争议的著作《关于马基雅维利的思考》中,

施特劳斯

(

Leo Strauss

)依据一个国家实现安全与稳定的能力,来阐释马基雅维利的自由主义,这

种能力倾向于但并不

必然是共和主义(《关于马基雅维利的思考》,前揭,页

288

)。施特劳斯写道,“倘若人们把共和政体或共和主义视为《论李维》的唯一(甚或)最重要主题”,那么,“人们就误解了马基雅维利对李维的描述”(页

317

,注释

51

)。

相反,在马基雅维利对“所有党派和所有人尽其所能获取权力的中肯建议”中,马基雅维利本人超越了共和派或君主派的成员身份,成了两派的老师,而这种在[政制]形式上

的模棱两可,正

是现代自由主义政治所独有的。马基雅维利[政制]形式的暧昧,抹平了有罪的僭主与无罪的僭主的区别,也抹去了“共和政制的大公心创建者与僭政的自私创建者”的区别(页

272–

2

73

)。此外,这种暧昧也无需公民充满公共血气的“内心转变”

——

我们期望从公民共和主义者(或基督徒)身上看到这种转变(页

281

)。但是,如果他不是出于一种爱国主义或共和主义的计划,马基雅维利为什么要写这些著作来促进政治自由主义?

施特劳斯认为,马基雅维利的目的是“最高自由”和“最高荣耀”(页

267–

2

68

,

244

,

282

,

286–

2

88

)。在施特劳斯的马基雅维利解读中,“最高自由”是“最优秀之人”的自由,这种人依靠关于“‘世界’的知识”而不再受制于偶然性的力量。拥有第二种“最高自由”的人独(

uno solo

)领新政治秩序的风骚,这正是马基雅维利对有野心者的明确鼓励(《论李维》,第一章,

9

,

28–30

)。前一种自由表达的是想象力的最广阔野心,并使写作伟大政治哲学著作的欲望变得有意义,后一种自由则表达出那些渴望直接领导众人的人的实际野心。

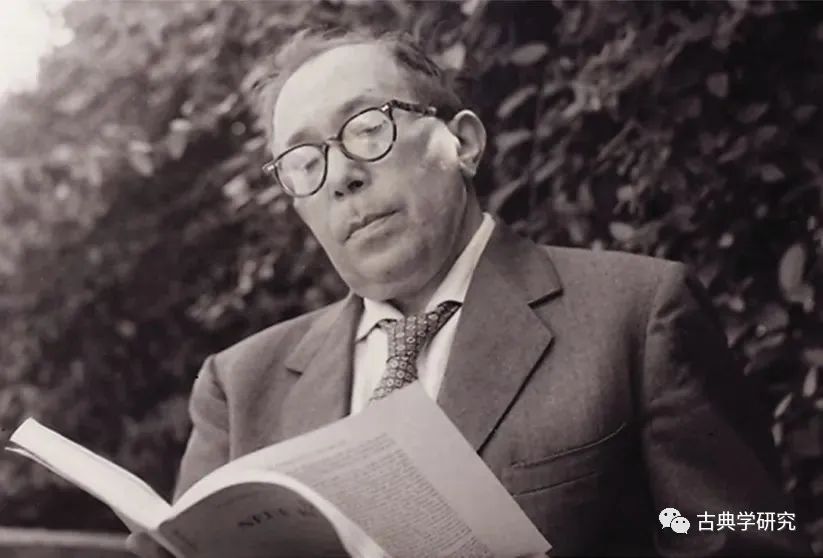

▲

列奥·施特劳斯(Leo Strauss,1899-1973)

在莎士比亚的英国历史剧中,对思想家们最高尚的自由和领导者们的野心勃勃的自由之间紧张关系的描写,比马基雅维利作品中表现得更为明显。虽然莎士比亚和马基雅维利都承认,对于更高自由的渴望通常会被用于实现“安全”这一很平淡的目的,但只有莎士比亚直接地对这种安排的公正性提出了质疑。“真正的、完全独立、令人满意的”且“只有通过观察‘世界上的事物’才能得到”的马基雅维利式的自由,是“唯一真正值得拥有的自由”,对于这一看法,莎士比亚虽然从未直接批判,但是,马基雅维利式的政治自由还是在历史剧中受到了批判,因为这种政治自由声称自己最了解这个世界,但其实它并非完全了解。

对马基雅维利来说,了解“世界上的事物”不仅指了解自然界中的比特和原子,“国家和宗教,或是有别于简单个体的‘混合体’(即‘自然体’)也被包含在‘世界上的事物’这一范围内”(《关于马基雅维利的思考》,页

17

)。

但马基雅维利对复杂社会世界的阐述太彻底,或许也太直白,因为他赞美人们追求荣耀的行为,即使这种对荣耀的追求会招致疲劳、损伤、重负和死亡,对此,莎士比亚对马基雅维利的阐述明确地提出了批判。正如

普劳

(

Avery Plaw

)所言,在莎士比亚笔下,马基雅维利式的“现实主义”在消耗生命而非充实生命。

莎士比亚对政治自由主义的贡献,在于以非马基雅维利的方式明晰地关注野心的原因和目标,尤其是关注马基雅维利对较高和较低的自由的故意混淆。在下文的解释中,在我挑选的英国历史剧中最重要的段落里,莎士比亚笔下最马基雅维利式的人物

——

理查三世,戏剧化地呈现了马基雅维利式自由主义背后的矛盾。莎士比亚笔下丑化的、迷失本性的理查三世,不惜以“全世界都灭亡”和“全世界都消失”为代价,也渴望统治他人(《理查三世》,

I. ii. 119

,

232

)。

莎士比亚让这位声称能亲自教导马基雅维利的人亲口说出这些台词(《亨利六世》[下],

III. ii. 181

)。莎士比亚将理查明确定义为马基雅维利的竞争者,并让他说出那些厌世的台词,这样,莎士比亚指出了马基雅维利主义中的“实践(

performative

)冲突”:那些渴望统治世界的人们,同时也希望否定或拒绝世界。这种对马基雅维利的确有些古怪的描述,难免让人疑惑,马基雅维利是否能够成功地研究并了解人情世故?(《君主论》,第十五章,

61

)难道莎士比亚笔下的理查实际上并

不了解世

界?难道马基雅维利本人也没能做到这一点?

当然,人们可以说,“莎士比亚是个诗人,是个虔诚的人,而且,混乱的是他对理查的马基雅维利式野心的陈述,而非马基雅维利式野心本身”,人们当然可以以这种说法简单驳回这些质疑。人们也可以说,这种对马基雅维利主义的天真表述,其语调只适用于受中世纪预言和终末论教导的读者,甚至可以说莎士比亚歪曲了这些观念,以便适应戏剧或韵律的要求。

然而,这些草率的解决方案不仅轻视了莎士比亚的智慧和写作技艺,还忽视了诸如理查三世和亨利五世这类角色之间自我展示与自我认识的差异,也难以认真看待莎士比亚的历史反思。

他们提出这些草率方案的最充足理由,也不过是因为莎士比亚的媒介是戏剧而非论文。相反,任何富有理解同情的读者都应该问的是,莎士比亚为什么要刻画这种具体的人物形象,并对其进行这种具体的批判。如果想在此给出一个足够有份量的解释,答案或许是,马基雅维利式的理查表现为无法充分考虑对荣耀的欲望是否合理。莎士比亚的批判认为,现代的、马基雅维利式的人文主义最终将混淆自由的本义。

▲

莎士比亚手稿

关于马基雅维利对莎士比亚的影响是要我们面对的问题,莎士比亚到底对马基雅维利有多少了解?

罗伊

(

Roe

)和早些的

维斯伯格

(

Weissberger

)等学者认为,莎士比亚非常了解马基雅维利主义,但马基雅维利对莎士比亚的创作没有任何帮助。其他人对此则更不确定。然而,还有一些其研究方法与本文接近的学者,更关注两位思想家的政治理论之间的共同点与分歧,而不是莎士比亚对马基雅维利的接受史。

根据最后一种观点,有关接受程度和知识的问题不需要非常精确的答案。我们需要关注的重点,并不在于莎士比亚对马基雅维利的作品有多么了解,而在于莎士比亚是否在马基雅维利那里看到了试图真正取代神意论的东西。就如施特劳斯所言,马基雅维利对神意的“各种否认表面上看疑窦丛生”,但是,马基雅维利的主要作品必定能够解释其中不一致之处,因为如果没有一种连贯的推理链条,能够反对彼岸世界力量的权威,那么,马基雅维利对神意论的反对,“作为一个整体的政治教诲将毫无根据”(《关于马基雅维利的思考》,前揭,页

203

)。

马基雅维利的计划是教导他人世界真正的运作方式,并试图让人们脱离迷信和徒然的黑暗,但是,如果不能通过论证反对神意或类似的东西,他的计划就必定失败,并会成为一种无用的启蒙希望,更不会成为启蒙运动的坚固基础。无论我的推断是否为人所接受,我都认为,莎士比亚看出马基雅维利式的道德需要无神论的基础,他还看出马基雅维利的政治伦理是对神意论的严肃替代品。

拙文第二节提纲挈领地概述莎士比亚英国历史剧中的自由。我简要勾勒从理查二世到理查三世时期之间的大事年表,并借此说明自由作为一种“独立”的主题是如何得以深化的,具体来说,就是通过这两部戏剧和《亨利五世》之间的对比,而《亨利五世》恰好处于这两部四联剧的中间位置。

第三节聚焦于理查——用马基雅维利的话来说——渴望独自(

uno solo

)统治的戏剧形象,由此探讨莎士比亚如何呈现马基雅维利主义对独立的渴望。

第四节介绍的是,关于基督教在霍布斯所谓“外部领域”(

in foro externo

)中的呈现,莎士比亚有着尖锐的批判,同时,这一节借助著名的“求爱场景”(理查即葛罗斯特公爵,向被杀的威尔士亲王的遗孀安妮求爱),分析基督教会削弱了自由政府并促成僭政的主张。

目前,我想要表明的是,尽管马基雅维利和莎士比亚都批判基督教,但他们都承认基督教拥有强大力量的事实。

最后,第五节考察的是,莎士比亚区分自然良知和宗教良知,由此而批判马基雅维利在良知方面的教导。这一节分析的是,莎士比亚认为,马基雅维利断定宗教良知可以还原为自然良知。

综而言之,拙文认为,莎士比亚对马基雅维利式自由的批判,呈现出独立的渴望与现代公民自由之间的紧张关系,而这一点有助于加深我们对现代自由主义的理解。

具备政治头脑的莎剧读者会将这两部四联剧解释为报应式的神意历史,或者马基雅维利式策略教训,或者对当时政治的评论,或者颠覆或维持政治意识形态的尝试。如上所述,这一节只讨论前两种解释:作为神意历史的英国历史剧、作为马基雅维利式“历史范本”的英国历史剧。

《理查二世》中,

冈特的约翰

(

John of Gaunt

)的“权杖之岛”演讲,很好地把握住了神意论的两种不同方式之间的分歧。冈特的演讲歌颂了“这国王的御座,这权杖之岛,这片威严的土地,这战神的席位,这新的伊甸园,这地上的天堂……这幸福的国土,这个英格兰”(

II. i. 41–67

)。这种对历史的严格神意论的阐述,将王国后来的困厄解释为“惩罚篡夺神明授予的国王皇冠的行为”。

▲

冈特的约翰(John of Gaunt, 1340-1399)

支持这种解释的是,莎士比亚业已表明,挑战神圣权利的做法在政治上和道德上都会产生严重的后果:当神圣权利被阻断时,国家内战肆虐,参与篡权者也会为自己的良知所困,比如以亨利四世为例,他承诺到耶路撒冷朝圣,以弥补自己的道德过错。另一方面,莎士比亚的戏剧背景将“这个英格兰”与理查二世时期真实英格兰作了鲜明对比。就如莎士比亚笔下的理查二世所认为的,政治行动无法“抹去一位受膏君王身上的油膏”,然而贪婪、过度的宽恕和法庭上奉承者带来的压力,更令英国极其贫乏。

在莎士比亚笔下,理查二世最终被

勃

林布鲁克

(

Henry Bolingbroke

,后来登基为亨利四世)黜免的事,看上去既是一种政治僭越也是一种政治解放。同样,在理查二世的糟糕统治

期间

以及统治结束

之后

,英国都遭受过惩罚,这似乎意味着返归到过失发生之前的境况,或者上帝意志的不可预测。

如果上帝是出于英国犯下的某个特定过错而对其施加惩罚,那么,莎士比亚却没有做出任何尝试,以图澄清在模棱两可的《理查二世》中这一点是否准确。出于上面提到的原因,将对神圣意志的强调解读为第一部四联剧

——

《亨利六世》的三部戏和《理查三世》

——

中的导引线索的做法,或许就更让人信服了。剧中王国的混乱无序状态,可以被解释为不敬虔篡权的直接后果。连续几任兰开斯特国王都犯下了这一罪过,直到后来理查三世这位“上帝之鞭”、“行刑者”和“刽子手”(莎士比亚笔下的亨利六世的原话)实施诡计,声称自己是“天赋圣职”,为都铎王朝的开辟打下全新的基础。

在这一解读中,篡位者亨利四世在历史剧中处于一个道德低点,而亨利五世与他父亲相比有着很大的进步,在马基雅维利主义者理查三世治下的英国呈现出一片错乱景象之前,亨利五世曾为英国带来“巅峰辉煌”的时期。当然,对戏剧的这种解读导致的问题是,在第二四联剧中因为过分虔诚、缺少谋略而一直受到批判的亨利六世,并没有因自己的虔诚而受益,反而深受自己谋略欠缺之害。如果莎士比亚想表明的教训是一种神意论式的解读,那么,反兰开斯特的“上帝之鞭”对虔诚与否似乎都同样报以蔑视,但是,这观点要能够成立,只能以莎士比亚下述看法合理为前提,即理查二世之篡夺王位极其恶劣,甚至令亨利四世、五世和六世都沾染上不可磨灭的污点。

对这两部四联剧还有另一种“马基雅维利式”的解释。根据这种解释,一个有过错的君王(理查二世)偷窃了他的臣民的祖传财产,就像爱德华四世一样,君主偷了他的臣民们的女人(《亨利六世》下篇,

IV. iii. 36–40

;《君主论》,第十七章,页

67

)。理查二世的失策行为扰乱了王国,并激起了由被放逐的勃林布鲁克领导、由

帕西

(

Henry Percy

)辅佐的贵族联盟的反抗,这形成了亨利·勃林布鲁克通往成功的“阶梯”。

莎士比亚对亨利四世统治的后续描述,勾勒了[当时英国的]的力量对比和宗派冲突的总体情形,该冲突始于亨利四世与帕西家族(

Percys

)之间不可避免的争执,后者将亨利四世扶上王座后,发现自己也可以夺权。这场冲突的胜利者是强大的亨利四世和他强大、奸诈的儿子,这个儿子将真实的自己隐藏在放荡的面具背后,只在机会成熟时才显示自己真正的政治才能。在亨利五世忙于“冲昏的头脑/伴以[不断的]外交争执”的辉煌统治之后,他的早逝以及亨利六世短暂统治期间的纷争,导致了法国的沦陷、护国公葛罗斯特的被害和内战。权力空缺时期,爱德华四世上台当政,他因为被欺骗而处死了自己的兄弟,而他的另一个兄弟理查,则借此机会杀死了他所有的竞争对手,直到自己成为最后几乎唯一存活的人。

▲

亨利四世(Henry IV, 1367-1413)

这一英国历史剧的简史表明,对取得和维系权力的马基雅利式见解是成败的关键,还表明通常的马基雅维利式策略(使用自己的武器,以压倒性的力量从内部统治领土)才是有效的策略。

如果我们以马基雅维利的方式(“历史作为谋略”)来阅读第一部四联剧,那么莎士比亚对玫瑰战争的阐述,可以解读为对狭隘和粗鄙的自我利益为中心的个人主义的控诉。在其父剑桥伯爵理查叛国后,约克公爵企图确保自己的地位;亨利六世背后的实际掌权者萨福克公爵是热切追逐统治权的叛逆者;红衣主教温彻斯特(

Henry Beaufort

)则以与护国公葛罗斯特之间的个人恩怨为出发点;而“拥立国王者”沃里克令被拥立的国王身处这样一个国家——支持和维持政治野心的良好理由都要让步于个人事物的安排。

反讽的是,有着众所周知的马基雅维利式的理由拒绝这些竞争要求,其方式即消除血统和严苛的手段。但是,目前我们还不清楚,莎士比亚笔下的玫瑰战争展现的,究竟是马基雅维利主义带来的结果,还是马基雅维利式的操作手段被误用、甚至未被充分利用的案例(《君主论》,第三章,

9

;第八章,

37–38

;第十七章,

65

)。随着英国从莎士比亚笔下的冈特描述的诗意统一转向衰败,在受到了亨利五世的短暂阻遏后,英国国内充斥着玫瑰战争时期无政府主义政治的动荡不安,所有的忠诚和政治承诺都为党争所左右。

▲

玫瑰战争

比这些英国历史剧更早的时候,莎士比亚曾描述过一个王国,如《亨利四世》(中)里王室首席法官所言,这个王国能给那些言行举止“充满荣耀/由自己的灵魂公正地领导着”的人们保留位置。新登基的亨利五世,也就是曾对那位首席法官施以身体虐待的人,则在服从曾被自己伤害的首席法官时声言,应该以一种“大胆、正义和公平的精神”来执行正义。

但随着戏剧的进程,个人欲望和恐惧似乎使人效忠于国土,或是效忠于兰开斯特党、约克党或任何派别,却没有任何安全感。《理查三世》结尾的局面是,不可能有任何潜在的合法联盟,也不可能参与一种合法的政府,面对如此局面,理查的唯我主义似乎显得情有可原了;而关于政治秩序的崩溃,莎士比亚似乎提出了一种彻底世俗化的、政治性的阐述。

然而,莎士比亚在好几处暗示说,政治实践与个人幸福无法调谐,借此,他严正批判了马基雅维利认为政治体(

city

)比灵魂优先的观点。在玫瑰战争的糟糕日子里,父子之间的政治冲突广为人知,这导致了《亨利六世》下篇中父子相残的非自然事件的发生(

II. v. 55–124

)。

最重要的是,当莎士比亚笔下的角色最后必须正视自己生活的全部价值时,面对此景他们感到的是犹豫不决和遗憾。以《亨利四世》中篇的霍茨珀(

Hotspur

)和《亨利六世》下篇中的沃里克这两个人为例,他们痴狂于政治的诱饵调包手法,在这种手法中,人们追求荣耀和统治,不惜放弃自己的生命。以亨利四世为例,他痛苦地赢得皇冠,但这场胜利似乎只带来了更多的痛苦(《亨利六世》中篇,

V. iv. 194–222)

。

以沃里克为例,这位拥立国王者所得到的土地只如其“自己身体的尺寸”大小。同样,在亨利五世著名的庆典演讲中(

IV. 1. 281–335

),他赞美了那些白日工作、能睡个安稳觉,且“从未见过可怕夜晚”的日工们的生活(

《亨利五世》,

IV. i. 329–31

)

。在所有这些演讲中,莎士比亚都表明,那种最终导致权力稳定平衡的动因,即追求统治的欲望,给心灵和肉体带来的痛苦要多于快乐。在莎士比亚笔下的所有角色中,理查二世恐怕是最难以完全保证其统治意义的人(《理查二世》,

III. ii. 83–88

),他一语道出人类的野心和局限之间难解的紧张关系:

那么,你还怎么能说我是一位君王呢?

(

III. ii. 175–77

)

如果说,这并不是对共和主义自治的确切论证,那么,它无疑也会使我们怀疑,把主权托付给一个弱小的个人是否正当。它同马基雅维利式的历史观恰成对比,因为马基雅维利强调说,他所有渴求权力的读者都应有足够的审慎与精力。莎士比亚在戏剧中所呈现的,不仅有获取的渴望,还有

反对

任何政治占有行为的、有道德且审慎的思考(《君主论》,第九章;《论李维》,第一章,

58

,

117–

1

18)

。

▲

《论李维》书影

我们从英国历史剧中可以推断的是,政治自由并非只在于权力的攫取和维持。如果说,在马基雅维利看来,政治史是能够且应当应时而变的行为模式的交替更迭,那么,莎士比亚想强调的是,马基雅维利所赞扬的[历史]过程将付出过高的人性代价,成为马基雅维利所赞赏的人同样也要付出同样的代价。那么,莎士比亚的戏剧世界中的自由,绝不是这样的自由:成为一个“永恒共和国”中承担非人工作的有用工具。

当“繁华”(

ceremony

)的虚伪繁荣带来不竭的疲惫哀叹,莎士比亚提醒他的读者,我们在占有时的快乐是有限的,由此,他还提醒读者注意权力的获取中也存在着非马基雅维利式的局限。对于那些思维简单的或庸俗的马基雅维利主义者,莎士比亚问道:当我们阅读和理解了马基雅维利主义之后,我们对“世界上的事情”能了解多少?在下一节中,我讨论的是,莎士比亚认为自己的政治理论同个人灵魂中的幸福与安宁息息相关。不过,我还是认为,他对马基雅维利的批判是一种内在的批判,因为马基雅维利洞察到控制政权的派系更迭周期很有必要,而莎士比亚的目的在于,在马基雅维利的洞见之内,或至少在不远处,他能够提供对灵魂的照料。