只要看课堂上讲师的时间分配,就不难了解其教学的效果。

在我的课堂上以及在我的几本著作中,我都反复强调:

教学的目的就是促进学员超积极方向转变,一切不以学员转变为目的的培训都是耍流氓。任何积极而持久的改变都是自内而外的,每一个人的点滴转变都是他自己折腾的结果,都是用自己的理由、通过自己的努力取得的

——外表看似甲说服了乙,而实际上在乙的内心这个过程分两个步骤:

其一,乙用自己的方式从甲提供的信息中汲取有价值的素材;

其二,乙用自己认为的理由说服自己。在有效促进一个人转变上。

同样的,教学过程也要分为两个步骤:①为学员提供信息;②促进学员从这些信息中汲取营养,形成自己独特的建构。前者好比喂食,后者好比消化。

反观传统的教学方式,大多数老师把自己假设成为信息提供者,滔滔不绝只向学生提供信息。学生吃得很多,但从中汲取的营养并不多,胃口好,消化吸收能力差的人照样很难长胖。

但凡老师把大部分时间和精力都用在灌输上,把灌输当作是最重要的事情,教学效果就好不了。

教学中真正重要的事情是促进学员转化,转化才是学习最关键环节,也是最终形成成果的环节。而现实中,培训师在这方面做的努力最少。

在最重要的事情上做的努力最少、下的功夫最小,教学没有效果也是最自然的事情。要促进学员消化吸收,讲师在课堂上就要尽可能的调动学员自己内在的能量参与,外力可以野蛮喂养,却不能解决消化问题。

传统的教学中,老师是知识传播者,是课堂的绝对主角。建构主义则崇尚老师师帮助学生进行心智建构的,为此,老师将学生置身于场景之中,提出问题或抛出场景,激发学生激活他们自己的相关知识和经验,组织引导学生们进行研讨协商,激发学生的推理、分析、评价等高级思维活动,最终达成协助学生完成心智自我建构的目的。课堂就是一个建构的道场,每一个参与者都可能从其他参与者那里获得新的信息、观点,受到启发,每一个参与者也都有意无意地成为其他参与者的老师,这样的道场即是建构主义所认为的意义协商环境。

建构主义的教学要把学员放到问题或情境中,课堂不是给学生很多的知识,而是给他们问题或情境,让他们去建构,让学员去调动他的格式塔对这些痕迹去做意识能动性的加工,然后形成新的格式塔。

所以,课堂上的学习如果发生在一种情境中,培训效果测试就应该与执行实际任务整合在一起,而不是一个独立的过程。我们一直觉得培训效果测试是一个世界级的难题,其实最好测试效果的方法不是柯氏四级评估,而是学员的当堂表现,每一次学员发言都在报告自己的建构情况,每一次当堂的练习都反应学员的掌握情况。因为学员的发言是结合了他已有的知识。学员是以自己的认知做决策,不管老师多么歇斯底里地强调所讲的知识多么重要,学员还是只听进去他们认为有价值的那几句,其他的全都抛掉。

其实学员都是带着自己固有的信念来学习,建构主义的学习过程中就是给学员“打疫苗”。乙肝抗体是怎么产生的?就是给人注射乙肝病毒啊,只是把病毒的毒性弱化了,然后人体组织就调用自己的免疫系统来消灭这些病毒

(打疫苗是创造了一种环境/情景,从而激发人体的某一部分活力)

,从而产生了能消灭这种病毒的抗体,从此机体免疫系统就有了应对乙肝病毒的功能。

最近我在给几个客户做课程评审,最常问的问题是:“课程进行到这里的时候,学员的注意力在哪里?他们大脑的哪一部分在参与?” 我认为,只有立足学员体验的教学设计——在设计上持续抓学员在课堂上的注意力,才能够降低课程对大腕老师的依赖,才能从源头上解决学习转化的问题。

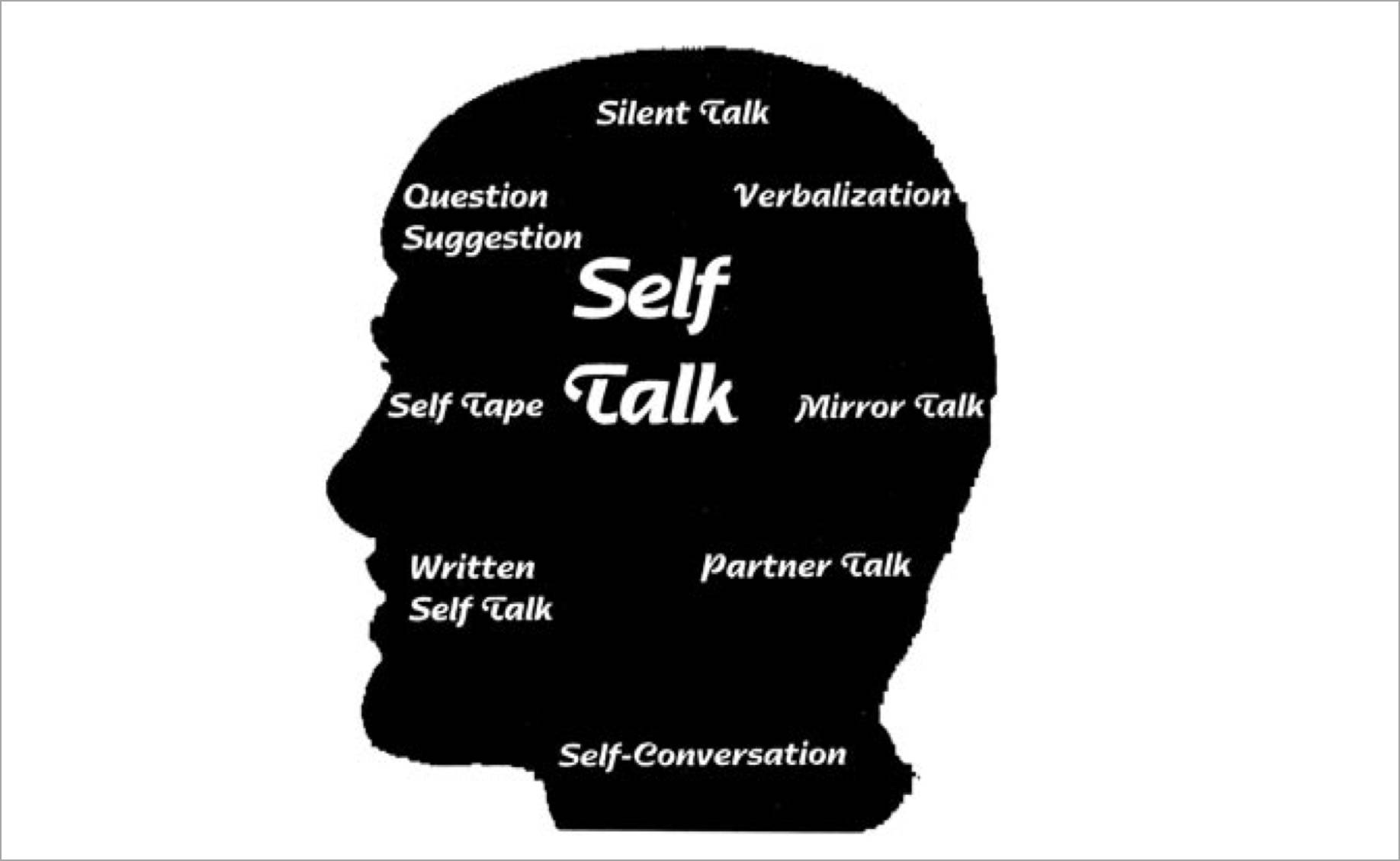

在教学设计上持续抓学员注意力,能够促进学员自己通过一系列对话完成学习转化——在意识清醒的状态下,人们总是跟客观世界对话、跟他人对话、自我谈话,而最终的学习——即精神结构和行为方式的改变是通过自我谈话完成的。

我经常开玩笑说:“精神病人和正常人的区别在于,精神病人控制不住自己把他们的自我谈话讲出来,正常人能控制住自己,不把自我谈话内容讲出来,仅此而已。”

典型的自我谈话语言:

这个地方有危险…

那个人办事不靠谱

…

对面走来这人是谁呢?在哪儿见过?

我要成为中国最优秀的培训师!

记着,明天穿西装,打领带

…

从今天起,我要每天徒步3公里

…

…

…

诸如此类的自我谈话,也可以分成四类:断言、宣言、提取和指示,这在我以前的文章中专门讲过。

这是意识和潜意识对话的四种基本形式。结合意思的四大动作:感知、联想、评估和决策。我们有意识跟客观世界和他人对话,同时自己的意识很潜意识对话。学习的效果就在这一系列的对话中产生。

促进和引导学员对话才是教学中最重要的事情,而这最重要的事情,却也常常是培训师做得最不够的事情。

这下知道满堂灌的教学方式为什么没效果了吧?

……

2017年

8月25~27日(周五、六、日)三天,我的第三期公开课“牛师修炼训练营“,会在课程中深度融入“建构主义”与“五星教学”,感兴趣的小伙伴可关注“老田培训讲坛”或点击链接“

田俊国公开课:

牛师修炼训练营第三期

”

了解详情: