利维坦按:毕竟,能够像爱德华·H·吉布森那样声称自己“除了头痛,从未有过其他疼痛体验”的人(《论“无聊”的重要性(兹事体大)》)实在太少了。胀痛、酸痛、阵痛、灼痛、剧痛、绞痛、痛不欲生……我们试图用尽一切词语来形容和描述“疼痛”,可我们究竟该如何理解疼痛?当一个人向你表达他(她)的疼痛(痛苦)时,你又是如何理解的?要知道,即便依据经验,对方描述的疼痛和你想象的也很可能并不相同。疼痛的“设身处地”往往因人而异。

更为重要的是,医生如何理解病患的疼痛?这不仅仅是简单的医患伦理问题,更是有关基于理解疼痛的有效治疗如何展开的问题。

各位理解和经历的疼痛是什么?也欢迎在评论区里留言。

文/John Walsh

译/溪溪

校对/兔子的凌波微步

原文/mosaicscience.com/story/how-much-does-it-hurt-pain-agony-acute-chronic

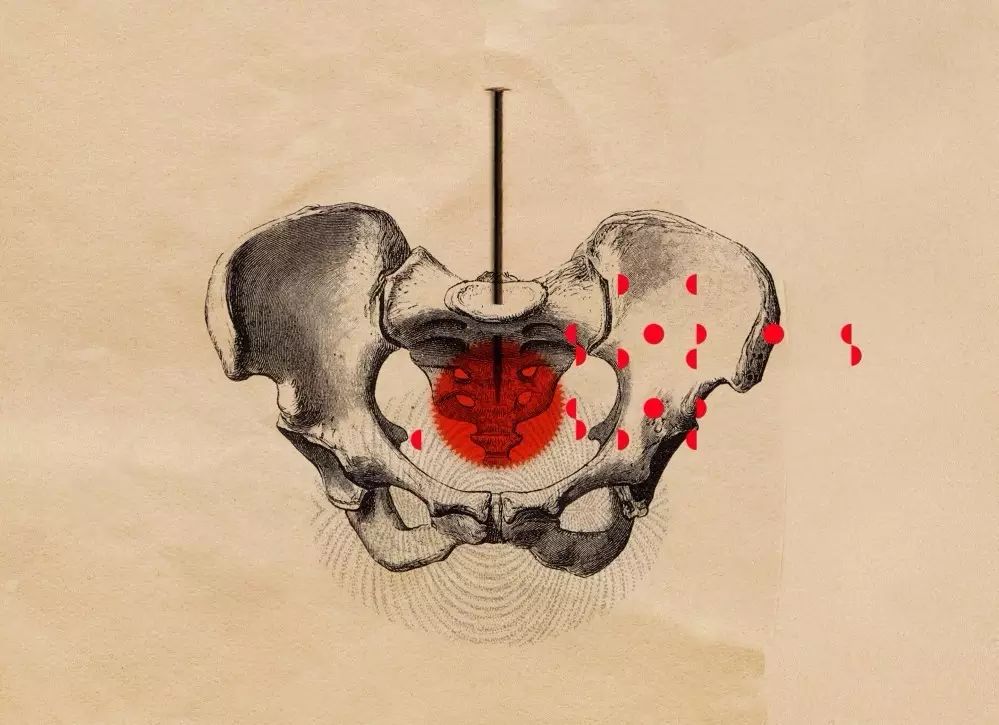

五月的一个深夜,我妻子突然从床上坐起来说:“这可疼死我了。”她紧紧捂住下腹部,面容憔悴。“真是疼得要命啊。”迷迷糊糊中我看了一眼表,凌晨两点。我问她是哪种疼法。“就像有个东西一直在咬我,一刻不停啊。”她说。

“坚持一下,”我睡眼惺松地说,“马上就好。”我递给她两粒止痛药和一杯水,她一口灌下去,然后紧紧攥着我的手,希望疼痛就此消解。

一个小时过去了,她再次坐起身来,这一次更加痛苦异常。“这会儿疼得更厉害了,更严重了,”她说,“快帮我叫医生吧?”我们的家庭医生在凌晨三点奇迹般地接听了电话,听她讲了症状之后,医生说,“可能是阑尾。你之前切除过阑尾吗?”没有。“那应该是阑尾炎,”他猜测,“不过如果是急性的,肯定比你现在疼得厉害得多。明天一早再去医院吧,现在先吃点扑热息痛,尽量睡一会儿吧。”

仅仅半个小时后她就撑不住了。她第三次被疼痛惊醒,这一次疼痛更加剧烈难忍,她像被倒吊在篝火之上受尽酷刑的女巫,凄惨地哀嚎。来不及在她耳边讲几句安慰的话,更容不得半刻拖延,我打电话赶紧叫了附近的出租车,然后胡乱披上衣裳,给我妻子裹上睡袍。不到凌晨四点,我们一路杀到帕丁顿的圣玛丽医院。

这一阵子的手忙脚乱要是能帮她分散一些注意力,减缓一点疼痛就好了。我们在医院坐了几个小时,这期间医生拿来表格,给她量血压,还做一些测试。一位住院医师将针头刺进妻子的手腕,问她,“这样疼吗?这样呢?现在呢?”然后感叹道:“不可思议。你的痛阈值(疼痛刺激引起应激组织反应的最低值)非常高。”

剧痛来自胆结石引起的胰腺炎,妻子体内的胆结石从胆囊中异常脱离,跑到别处去了,好比一群跑路的犯罪分子,在胰腺中寻得了栖身之所,于是引起了剧痛。我妻子服用了一个疗程的抗生素,并在一个月后做了胆结石手术。

“这是微创手术,”外科医生轻描淡写地说,“所以你很快就会恢复的。有些人做完手术自己就能坐公交车回家,完全没问题。”他的乐观主义选错了对象。我的爱人由于自身超高的痛阈值不得不在医院又住了一夜,第二天才拎着一兜止痛药回家了;不过当药效消失后,她又疼得满地打滚。三天后,她给专科医生打了电话,却被告知:“这不是手术本身所引起的不适——而是手术前为了将器官分隔开而向体内灌进的空气引起的。”所有外科医生都是这样,一旦一个手术测试成功,就根本懒得理会可能带来的副作用。

术后恢复期内,我总是看着她痛苦的模样,时而咬紧牙关,时而任凭疼痛带出的泪水划过脸庞,止痛药和可待因组合服用很久以后总算止住了疼痛,这时,我的脑海中浮现出好几个疑问。第一个就是:医疗从业人员中有没有人能够权威地界定疼痛?从家庭医生到外科医生,每个人的诊断和建议看上去都是那么犹豫、笼统和无知,也充满潜在的风险:在医生对我妻子痛阈毫不了解的情况下就断定她疼痛的程度听起来不像阑尾炎,这样做对吗?他应不应该建议我妻子冒着阑尾炎恶化成腹膜炎的风险继续卧床休息呢?外科医生怎么能将病人术后的剧痛随意揣测为简单的“不适”呢——更何况由于对手术失败的担忧,我妻子的痛苦又不知更添了几层呢?

我还想知道有没有一些约定俗成的惯用词汇,能够帮助医生准确地理解病人的疼痛。我想到了我父亲,他是一位全科医生,那时候正是上世纪60年代,我父亲在伦敦南部英国国家医疗服务系统内任职。他那时常常惊叹,人们对于疼痛感的描述竟然可以如此五花八门:“疼得我好像被订书机订住了”;“我的脊椎上像有一群兔子在上蹿下跳”;“好像有人在我的生殖器上撑起了一把鸡尾酒小伞……”父亲告诉我,这些描述很少能跟医学教科书里所讲的对应起来。那么他该怎样诊疗呢?乱猜一通还是直接开阿司匹林?

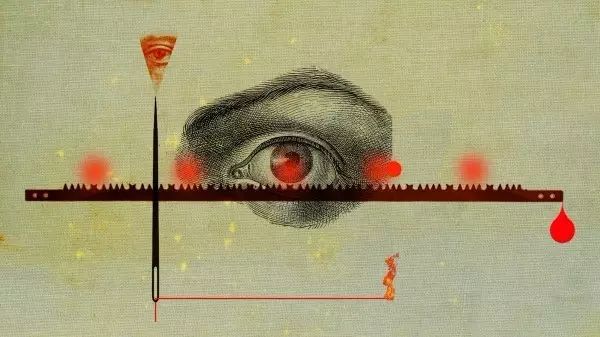

人们对于疼痛的不同探讨和理解似乎永远有一道鸿沟。我想知道医护人员是如何理解疼痛,如何用语言解释它——这种肉眼无法看到,只有通过患者的主观描述来加以判断,只有中世纪流传至今的鸦片衍生品才能治疗的症状。

§

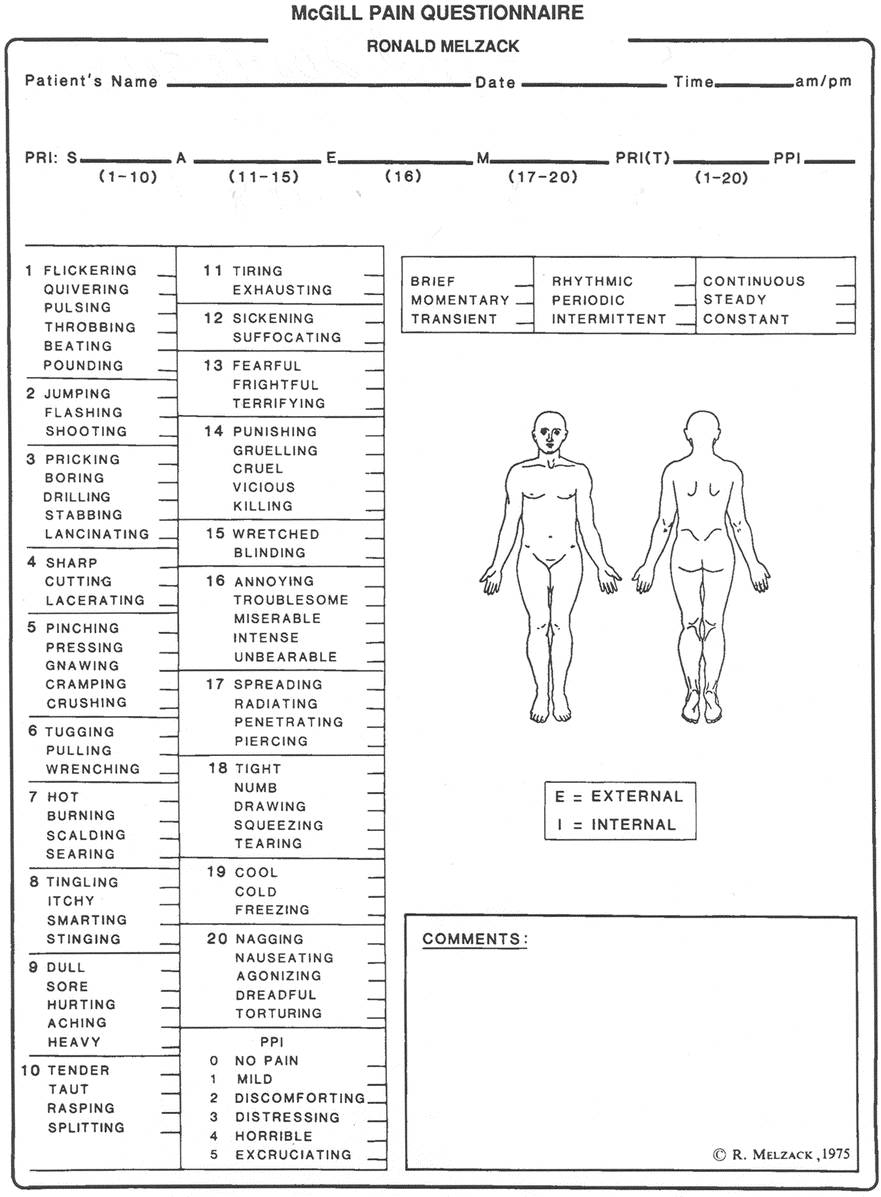

“麦吉尔疼痛问卷”

勘查疼痛程度通行的基本诊疗程序就是向病人发放“麦吉尔疼痛问卷”(McGill Pain Questionnaire)。这份问卷于上世纪70年代制定而成,作者是来自蒙特利尔麦吉尔大学的两位科学家:罗纳德·梅尔扎克博士(Ronald Melzack)和沃伦·托格森博士(Warren Torgerson)。这份问卷至今仍然是全世界临床治疗中测试疼痛等级的重要工具。

梅尔扎克和来自伦敦圣托马斯医院的同事帕特里克·瓦尔博士(Patrick Wall)早在1965年就在疼痛研究领域率先发声,提出了重要的“闸门理论”(gate control theory),开创性地解释了心理状态如何影响人体对于疼痛的感受。1984年,两位继续写就了《瓦尔与梅尔扎克的疼痛教科书》(Wall and Melzack’s Textbook of Pain),这部疼痛医学领域最具综合性的参考书目。这本书前后历经五次再版,如今已有超过1000页的篇幅。

70年代初,梅尔扎克开始着手记录病人们形容疼痛的词语,将它们分为三类:感觉型【包括发热、压力、“阵痛感(throbbing)”或者“重压感(pounding)”)、情感型(情绪性痛感,比如“厌倦(tiring)”、“厌恶(gruelling)”、“可怕(frightful)”或者“恐怖”)】以及最后一种评估型【与某种体验产生共鸣——比如“讨厌(annoying)”、“麻烦(troublesome)”还有“可怕(horrible)”、“无法忍受(unbearable)”和“折磨(excruciating)”】。

不用找语言天才,普通人也能一眼就看出这份词语大杂烩中的不少缺陷。比如,一些情感型和评估型的词语可以进行互换——情感型中的“可怕(frightful)”和评估型里的“可怕(horrible)”根本没有区别,“厌倦(tiring)”和“讨厌(annoying)”也是。更遗憾的是,所有这些词语听上去更像是一位公爵夫人在抱怨一场令她大失所望的舞会。

不过,梅尔扎克这份记录疼痛的表格为后来的麦吉尔疼痛问卷奠定了基础。病人们听着医生念出一串“疼痛解说词”,然后告诉医生每个词语是否能够形容他们的疼痛——如果答案是肯定的,还要给这种感觉评定一个强度。接着临床医生们会查看这份问卷,在适当的地方画个勾。这样会得出一个数字,或者一个百分比,医生们由此可以知道,后来的治疗是否减轻(或者加重)了病人的痛感。

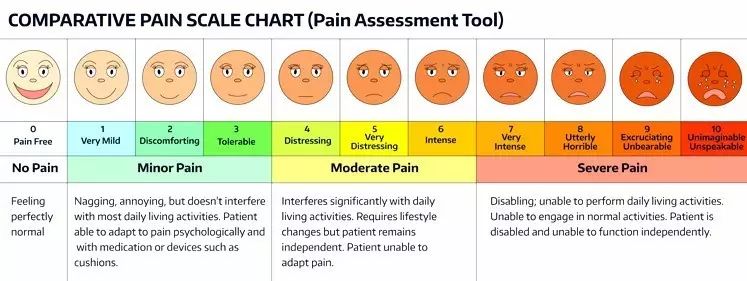

后来出现了与麦吉尔疼痛问卷类似的版本,就是国家疼痛控制计划提出的“疼痛质量评定量表”(PQAS)。病人需要按从1到10的等级确定自己几周以来的疼痛有多“剧烈(intense)”——或者“急剧(sharp)”、“灼热(hot)”、“迟钝(dull)”、“寒冷(cold)”、“敏感(sensitive)”、“柔和(tender)”、“发痒(itchy)”等等。

这种方法的不足在于1到10级的衡量并不精确,这里面,10级代表“想象中最剧烈的痛觉”。一个病人怎么能“想象”出世界上最疼痛的感觉,怎么能给自己的疼痛分级呢?更何况是这帮制定规则的人。在英国,那些从没上过战场的中产阶级的男人可能很难想象除了牙痛和网球运动拉伤以外还有更加剧烈的伤痛。当了妈妈的女人可能会在生过孩子以后,将别的疼痛都界定为3级或4级微痛。

我问过一些朋友他们认为最剧烈的身体疼痛是什么。不出所料,他们只能讲述发生在自己身上最不幸的一些遭遇。一个朋友说是痛风。他想起有一次自己躺在沙发上,把那只得了痛风的脚搭在枕头上放松,这时来他家做客的姑妈从他旁边走过,姑妈戴的丝巾碰巧滑落,轻轻地碰到了他的脚。那是“难以忍受的剧痛”。我的一位姐夫说是后根管牙痛——他说,这种痛和肌肉痛、腰酸背痛不同,不是活动活动换个姿势就能减轻的。这种痛“毫不留情”。一位男性朋友向我坦言,他做了痔疮切除手术之后就新添了肠易激综合征(持续或间歇发作,以腹痛、腹胀、排便习惯和大便性状改变为临床表现,但是缺乏胃肠道结构和生化异常的肠道功能紊乱性疾病),每天的痉挛让他觉得“就好像有人拿着灭火用的手摇泵朝我屁股里塞,然后玩了命地往里面抽气”。他说,这种痛感“无穷无尽,好像永远也停不下来了,我的肚子早晚就会炸了”。还有一位女性朋友想起有一次,丈夫裤子的裤腿边勾住了她的大脚趾,指甲被扯得干干净净。她用音乐作类比,描述了当时的情形:“我生过孩子,也摔断过腿——不过现在回想起来它们不过是低沉的呻吟,就像大提琴的音色;而指甲裂开的痛却像小提琴,厉声高亢,振聋发聩,像得了失心疯的尖叫,这种痛是我从来没有听说过,或者经历过的。”

我还有一个朋友是一位小说家,他也是一战史方面的专家,经他推荐,我看了斯图尔特·克鲁齐(Stuart Cloete)的回忆录《维多利亚之子》(A Victorian Son,1972),书中记录了那一时期他在野战医院的见闻。据书中描述,士兵们受伤后表现出来的清心寡欲令作者感到震惊不已:“我听到了躺在担架上的小伙子们虚弱的哀吟,而那时他们想要的却只有一杯水或者一根烟。只有一个例外,那个士兵被刺穿了手掌。当他收缩手臂肌肉,感觉就像在拉肢刑架上被五马分尸,我想这便是这里最痛苦的伤情了。”

《伊森海姆祭坛画》(1512-1516)局部

果真如此吗?来看看马蒂亚斯·格吕内瓦尔德(Matthias Grünewald,译者注:德国画家,晚期哥特艺术大师)创作的《伊森海姆祭坛画》(1512-1516),你会发现基督的十指全部痛苦地扭曲着,两个手掌被巨大的钉头钉在木桩上——噢,天呐没错,这下你信了吧,绝对是真的。

说起来,这些生动的描述被麦吉尔疼痛问卷简化为“阵痛”、“剧痛”这样的词语实在是一件憾事。不过,问卷的作用也只在于给痛感赋一个值——幸运的话,随着治疗的深入,患者再次回答这份问卷时,疼痛指数还会下降。

史蒂芬·麦克马洪教授(Stephen McMahon)并不看好这种方法,他就职于伦敦疼痛研究联合会(London Pain Consortium),该组织成立于2002年,旨在推动具有全球竞争力的疼痛学研究。“测量疼痛的等级会带来很多方面的问题,”他说,“我认为设置疼痛指数是把问题过分简单化了。疼痛并不是一维的。并不是只能通过刻度衡量——疼痛或多或少都会带来别的包袱,比如:疼痛来得有多紧迫,有多让你心神不宁,疼痛对你集中精神有多少影响。那些执意要将疼痛等级化的人一定是那些认为只有药效能够解释药品的监管者。而美国食品药品管理局从来不喜欢对生活质量进行评估;他们只钟爱于生硬的数据。所以,我们才被迫为疼痛评级。这有点儿像无用功,因为我们所关注的只有疼痛的一个方面。”

§

疼痛有可能是急性的,也可能是慢性的,这两个词并不(像有些人认为的那样)代表“严重”和“非常严重”。“急性”疼痛是说不适感是暂时的或者一次性的,通常通过药物进行抑制;“慢性”疼痛具有持续性,患者每天都要忍受这种阴魂不散的折磨。但是,时间久了病人的身体会产生抗药性,所以必须研发新的治疗方法。

伦敦市中心的盖伊与圣托马斯医院设有疼痛管理与神经调节中心,是欧洲最大的疼痛研究中心。中心负责人阿德南·埃尔凯西博士(Adnan Al-Kaisy)曾在伊拉克巴斯拉大学学习医学,后来又在英国、美国和加拿大的研究中心专攻麻醉学。

据埃尔凯西估测,在过去的15到20年里,全英国下背痛的发病率已经大幅上升

他收治了哪些病人,他们又经历了什么样的病痛呢?“我有55%到60%的病人患有下背痛,”他说,“原因很简单,很多人对于坐、立、行等等生活习惯上的要求毫不在意。我们在电脑前一坐就是几个小时,身体很大的重量都压在背部小小的关节上了。”据埃尔凯西估测,在过去的15到20年里全英国下背痛的发病率已经大幅上升,“误工日的经济损失总计约为60至70亿英镑”。

除此以外,诊所还收治了许多患有严重慢性头痛和在事故中造成神经系统损伤的病人。

他们还在使用麦吉尔疼痛问卷吗?“很遗憾,是的,”埃尔凯西说,“这是一种主观性很强的测量方法。但是,疼痛感有时可能会因家里人几句争吵或者工作中的一些琐事而被放大,所以我们尝试去了解病人的生活——比如他们的睡眠习惯,站姿和走姿,胃口好不好。我们要看的不仅仅是病人的病情,还有他们的生活环境。”

而困难就在于如何将这样的信息转化为科学的数据。“目前我们与伦敦南岸大学生物机械学院院长雷蒙德·李教授(Raymond Lee)合作,看能不能用一种客观的标准衡量由病痛造成的残疾。”他说,“他们正在尝试改良一种和加速度测量仪差不多的工具,能够准确地反映病人健全或残疾的程度,也能够告诉我们病人的坐立习惯对于他们的疼痛有怎样的影响。我们真的希望我们能做的不仅仅是询问病人你的痛到底有多痛。”

有些病人的病痛要比下背痛厉害得多,他们需要特别的治疗。埃尔凯西讲述了他的一位病人的例子,我们暂时叫他卡特吧。卡特患有严重的髂腹股沟神经痛,他的腹股沟处有剧烈的灼痛感和刺痛感。“他的睾丸处曾动过手术,腹股沟神经也被切除了。他忍受着异常的痛苦:他刚找到我们的时候每天要吃四五种药,止痛药的用量非常高,此外还有抗惊厥药物,类鸦片贴,扑热息痛和镇痛药。他的生活完全陷入混乱,而且面临失业。”病入膏肓的卡特后来成为埃尔凯西治疗最成功的病患之一。

2010年,盖伊与圣托马斯医院推出了一套寄宿方案,为那些在其他诊所治疗无效的慢性痛病患提供帮助。病人搬到这里居住4个星期,远离他们习以为常的环境,由众多心理医生、理疗医生、职业保健专家和护理医生照看,他们共同策划了这个方案,教给病人处理疼痛的方法。

很多方法可以归为“神经调节”的一部分,这个词在疼痛治疗行内家喻户晓。简单解释一下,就是转移大脑的注意力,让它不再纠结于身体“神经末梢区域”不断传来的疼痛信号。而转移注意力有时要靠部署一次精妙的电击。

“我们是全世界最先使用脊髓电刺激的研究中心,”埃尔凯西自豪地说。“疼痛发生时,高度活跃的神经将刺激感从神经末梢传递到脊髓,再从这里传递给大脑,就这样疼痛感出现了。我们向硬脑膜外区域插入电线,尝试给脊髓导入微量的电流。只有一两伏的电压,所以病人的痛处只会有种麻酥酥的感觉,而不再是剧烈的疼痛感。两周后,我们给病人体内换上配有遥控装置的动力电池,这样一来,一旦感到疼痛病人自己就能启动装置,病人也就可以继续正常的生活。这种装置实质上相当于一个起搏器,发起低于痛阈值的刺激来抑制神经的过度兴奋。除了疼痛感减弱,病人不会产生其他任何反应。同时身体也没有产生创口——我们通常当天就能送病人回家了。”

用于治疗疼痛的植入装置

当卡特,这个备受腹股沟疼痛折磨的小伙子对其他治疗均不奏效走投无路时,埃尔凯西使出了他的绝活儿。“我们给他用了背根神经节刺激这种疗法。这个装置就像一台小接线箱,我们把它放在病人的一块脊柱骨下方。它让脊椎产生极度的兴奋,并向脊髓和大脑发出了刺激。我提出依靠一台外部的动力电池向神经节插入导线的新方法。10天下来,剧烈的疼痛感就下降了70%——这是病人自己的估测。他给我写了一封热情洋溢的邮件,说我改变了他的生活,还说那时他的疼痛完全不在了,他的生活很快就能完全恢复了。他的工作保住了,婚姻也成功得以挽回,还有,他特别想像以前一样做运动。我告诉他,‘慢慢来哈。目前你的情况还不能去攀登珠峰。’”埃尔凯西满面笑容。“这样的成就是令人瞩目的。其他疗法绝没有这样的效果。”

§

牛津大学纽菲尔德学院临床神经科学学院院长艾琳·特雷西教授(Irene Tracey)认为,疼痛评估领域近期最重大的突破在于人们理解了慢性疼痛是独立存在的。她解释说:“我们总是把慢性痛当作是持续不断的急性痛——而且如果慢性痛只是急性痛的加长版,那么当我们解决了急性痛的病因,慢性痛也应该随之消退。而事实证明这是大错特错的。如今,我们把慢性痛看做一种病症以不同形式向其他症状转变的中间阶段,最终发生的事情涉及基因变异、化学释放、神经生理学和栓结术这些领域。我们如今掌握了所有这些研究慢性痛的新角度。这是疼痛研究基础理论范式的根本变化。”

被媒体誉为“疼痛女王”的特雷西

特雷西被一些媒体评论员冠以“疼痛女王”之称。她从前一直是纳菲尔德学院麻醉学教授,也是探索大脑疼痛反应的神经影像技术方面的专家。尽管被别人起了这样的外号,特雷西本人却一点也不咄咄逼人:她50多岁,明眸善睐,热情洋溢,工作时繁忙而有序,她从个人的角度谈起了疼痛。特雷西的个人经历完全可以解释“终极疼痛”的定义,也就是麦吉尔疼痛问卷上的10级:“我曾经三次生产,我的10级痛和前一次生孩子时的10级完全不同。我在那些标准之外开辟了新的刻度。”那么,她是如何向没有生过孩子的人形容她的终极痛的呢?“我会说,‘想象你的手被车门猛砸下去——这是10级痛。’”

她用个人的经历向我们解释了知觉和环境如何改变了我们对疼痛的体验,还有“快乐反弹”现象——也就是将疼痛感从一种负面感觉转变为一种你并不在意的东西。“我参加了今年的伦敦马拉松。这需要进行大量的训练,跑步后你会感到肌肉痛,第二天浑身酸疼,不过这是一种美妙的痛苦。我不是受虐狂,不过,我把肌肉的酸痛感和一些积极的心理暗示联系到一起,比如‘我这么做有益身体健康,’‘我在锻炼’,‘一切顺利’。”

我问她为什么医生和病人对于疼痛的理解似乎有着天壤之别。“这很难解释,因为伤口处的身体系统受到损伤,连带着神经,神经将信号送入脊髓,脊髓将信号传到大脑,大脑再把信号送回去,所有环节都会带来可怕又重大的变数。所以我的病人可能会说,‘我这里特别特别疼,’而我就会试着找出疼痛的根源在什么地方,同时,这里还存在一种误解,因为你既看不到任何伤口又没有任何出血的迹象。所以我们会说,‘来吧没事,你肯定是夸大其词了,没那么糟糕的。’这样就错了——这是我们习以为常,置若罔闻的一种文化偏见。”

她说,最近关于大脑参与疼痛感知过程的研究呈现一种爆炸性增长的态势。她解释说,神经影像能够帮助我们为主观的疼痛感受与对这种感受的客观理解建立联系。“它填补了我们所见与病人所述之间的空白。我们可以跨越这一鸿沟,进而可以解释,为什么即使你从X光片或者别的什么上都看不出来,而病人还是连连喊痛。你可以帮助这些深陷痛苦却不被相信的可怜人,还他们以真相和信任。”

不过,或灼痛或刺痛不是简单地显示在你面前的这台屏幕上。“大脑成像技术已经使我们掌握了大脑的体系,以及它们是如何工作的,”她说。“这不是疼痛测量设备。这台设备会从解剖学、生理学和神经化学角度带给你关于你自己身体情况的独到见解,还能告诉我们为什么你会患有这种疼痛,还有医生应该从何处着手治疗。”

她说,有一些治疗的切入点需要非常直接的手工操作——就像埃尔凯西的脊髓刺激线一样。“现如今有一些设备可以直接连在头部,这样我们可以直接操纵大脑的部分区域。人们可以像戴游泳帽一样佩戴这些装备。这种大脑刺激设备十分便携,从伦理观上讲也没什么问题。病人使用起来十分简便,临床试验的成功很快可以证明这种设备对中风的康复很有意义。在电子游戏产业也有类似的产品,孩子将设备佩戴在头上,就能通过意识控制球的运动。游戏从业者为了娱乐效果,运用了类似的原理,也就是当我们用脑时会产生脑电活动。随后他们改进工艺的步伐走得非常迅猛,那么同样,我们也可以将其运用在医疗领域中。”

§

国际疼痛研究协会对疼痛的定义是“一种令人不快的感觉与情绪体验,随之可能产生了实际或潜在的组织损伤,或依照这种损伤所进行的描述”。这个定义很泛泛,也暗示了疼痛的总体属性,以及疼痛程度可能影响我们对疼痛判断的情况。如果说疼痛的起因并不完全是身体上直接出了问题,那么标准的药物治疗就永远不能击中要害。

加州斯坦福大学人类疼痛研究实验室的研究人员正在钻研个人对疼痛的反应,更好的理解了这一点,就更能对症下“药”。这个实验室由来自麻醉学部马丁·昂斯特博士(Martin Angst)于1995年创立。成立后首项研究之一就是发明一种能将疼痛量化的更靠谱的方法。后来,昂斯特(在助手玛莎·廷格尔博士的协助下)开始研究麻醉剂药理学方面的问题,比如人体对药物产生耐受性的难易程度问题。

马丁·昂斯特博士和疼痛研究的志愿者

在美国,疼痛研究已经成为医学研究中的重要课题。原因很简单:受慢性痛病困扰的美国人口已经超过1亿人,每年由于误工所造成的经济损失达到5000亿美元,因此,这方面的医学研究也吸引了大批财团的捐款和政府拨款。

目前,实验室有好几个研究计划正在进行——研究领域涉及偏头痛、纤维组织肌痛、面部疼痛和其他症状——不过最大的项目还是背部疼痛。美国国家卫生研究院拨款1000万美元专门用于研究针对下背痛的替代性非药物疗法。详细的治疗方法有:心智觉知训练、针刺治疗、认知行为疗法和实时神经反馈。看上去这项计划可能仅限于加州全州范围以内,实际上实验室对这方面非常重视,还征募了一大批病人,建立了大型的数据库。

他们计划用5年时间监测400例耐痛阈,对象既包括无疼痛病情的志愿者,也包括慢性痛病的“资深病友”,他们可能从前也找过其他专家,但病痛却没有得到缓解。被测试者全都被召集起来,首先进行筛选试验(排除那些有异常服药史或者“自杀倾向”明显的人),随后进入几轮定量感觉检测:被测试者们收到指示,光脚踩进一桶冰水中,直到感到疼痛;接着把一只手臂放入“接触导热诱发电位模拟器”中,小口径神经纤维不断加热直到病人感到疼痛;然后他们将“压力针头”刺向皮肤表面,确保不会扎破的情况下一直向下,直到病人提出皮肤出现不适。

上面的三个测试,原理都是要找出人们对于疼痛的中档忍耐点(病人感觉到痛时需要为其评级),从而确定一个通用的基线值。接着,病人会接受一系列无创治疗——心智觉知训练、针刺治疗等——然后再次被施以同样的刺激,看这一次在读取了基线后,病人对于疼痛的忍耐值会有什么变化。两次实验过程都通过核磁共振成像,这样,医生就能通过观测不同区域流向大脑血流量的变化举一反三。

痛感志愿者准备做微透析的大腿近照

评估过程还有一个显著的特点,病人的心理状态也被纳入评分的范畴:这个测试可以为病人的沮丧、焦虑、愤怒、生理功能和疼痛行为评定等级,还可以表明疼痛对病人生活的影响程度。这样一来,医生就可以根据这些信息施以具体的治疗。所有数据都保存在一个叫做CHOIR的“信息平台”中,CHOIR也就是健康成效信息协同注册表(Collaborative Health Outcomes Information Registry)。归档在册的已经包括15000名患者信息,54000次门诊记录以及40000次后期跟进复查。

人类疼痛研究实验室的大当家是斯坦福大学的肖恩·麦基·雷德里克博士(Sean Mackey Redlich),他是麻醉学、围手术期处理与疼痛学、以及神经科学与神经病学教授,而他的学术背景是生物工程。在他的管理下,斯坦福疼痛治疗中心曾两度被美国疼痛协会评为优秀研究所。麦基博士身材高大,为人亲善,平易,常常有律师事务所的人找上他,请他为当事人是否患有慢性痛上庭作最后陈述(所以完全可以享受缺勤补贴啦)。他的回应令人大吃一惊。

“2008年,我被一家律所请到亚利桑那州为一桩工伤案作证。有位可怜的老兄上工时把热气腾腾的沥青泼在了手臂上,他申诉为神经性烧伤。原告方请来一位认知科学家,为他的大脑做了扫描后得出结论,说他患有慢性疼痛。辩方律师请我发表意见,于是我说,‘一派胡言,大脑扫描不是用来干这个的。’”

“没过多久,我再次发言,向大家解释了疼痛、神经影像与律法,以及为什么不能这样做——因为疼痛存在巨大的个体差异,脑扫描技术并不能足够明确地感知与呈现。不过我总结时说,‘如果你非要这么做,那么就要使用现代的机器学习处理,就像那些用于卫星侦察的设备,可以帮助辨别卫星检测到的是一辆坦克还是一辆民用卡车。’但是他们设计了实验,并且发现使用大脑成像技术准确预测病人是否存在灼痛感的概率为80%。”

最终麦基博士发表了一篇关于这次实验的论文。那么它的发现对于法庭判决有什么影响吗?“没有。很多辩护律师也问过我,我总是说,‘既然2016年的法庭上没有它的一席之地,那么2020年也不会有的。’人们想引导我说出这就是鉴定疼痛的客观的生物指标。但是这项研究是在经过严格控制的实验条件下进行的。我们不能把所有人笼统地归为一谈。我告诉律师,‘这之间存在很大的差距。’我觉得法庭上或者大多数临床表现中适用的疼痛测量计其实并没有很大的临床实用性。”

麦基讲述了他最近对疼痛含义的新思考。“现在我们都知道疼痛是来自身体各部位上行的信号与大脑下行的抑制系统形成的平衡。我们把这些上行的信号叫作‘伤害性感受’(nociception)——这个词来自希腊语的‘nocere’一词,意思是伤害或者受伤——也就是感觉神经系统对于体表受到的潜在损伤性刺激的反应,信号传送到脊髓,以疼痛的感觉对大脑进行刺激。下行系统是抑制性或者说是过滤性神经元,它的存在是要过滤掉无关紧要的信息,把上行的疼痛信号‘调小’。疼痛最主要的作用是作为一种很强的激励因素,告诉你要更加注意,留心。马丁做疼痛实验的时候,我们还不知如何处理这两个动态系统,现在我们知道了。”

麦基对他的CHOIR大数据非常自豪,这个数据库记录了人们的耐痛水平以及治疗的作用。目前,麦基与全国的理论医疗中心合作,他的数据库已经作为“社区资源平台”向其他疼痛诊所免费开放,“这样的效果就是一石激起千层浪”。不过他还是相当谦谨地表示,科学绝不可能告诉我们哪里才是病人最大的痛苦。

用来表述“自杀性头痛”——丛集性头痛的绘画作品

“背部疼痛的发病率最高,达到28%,不过我知道,手部、面部、生殖器和脚部的神经纤维密度远远高于其他部位。还有一些情况下,病人不堪疼痛最终自我了结:比如带状疱疹后神经痛,就是带状疱疹发作后引发的神经灼痛,那种感觉惊天地泣鬼神;还有就是丛集性头痛——有的患者曾经为了缓解疼痛,想要拿电钻狠钻自己的脑袋。”

和艾琳·特雷西一样,麦基也对经颅磁刺激情有独钟(“想象你的头皮被一台9瓦的电池钩住”)不过,当他被问及最成功的病例时,他却讲了一个很简单的故事。“入行一开始,我总是特别关注表皮部分,也就是疼痛的表象。我设法进行干预,有的病人出现好转,但是大部分人并没有。于是我开始注意聆听病人们讲述他们的恐惧、焦虑以及和恐惧焦虑如何鏖战,这样我渐渐变得很关注病人大脑的状态。我发现如果你膝盖的神经运行不畅,那么你的整条腿有可能都有灼痛感,不过如果你只在膝盖实施局部麻醉,整条腿的疼痛都会消失。”

“这位年轻的女士找到我时,手部有着严重的灼痛感。她的手总是浮肿着,别人要是碰一下就疼得难以忍受,她说感觉就像电工的喷灯。”麦基注意到了她此前的腕管综合征手术留下的一道伤疤。于是他猜想这就是病人手痛的根源,于是他在刀疤处注射了肉毒杆菌,一种肌肉松弛剂。“一周后,她又来了,紧紧地抱住我说,‘两年了,我第一次能抱我的孩子了。她从出生到现在,那是我第一次抱她。’浮肿全部消失了。这件事告诉我疼痛并不完全在于身体,也并不完全在于大脑。而是要两方面综合起来考虑。”多么违反常理的发现呀,我们使用鸦片治疗疼痛几个世纪以后,心理意识竟然可以和吗啡一决高下了。

“利维坦”(微信号liweitan2014),神经基础研究、脑科学、哲学……乱七八糟的什么都有。反清新,反心灵鸡汤,反一般二逼文艺,反基础,反本质。

投稿邮箱:[email protected]

合作联系:微信号 thegoatjoe