文

|

阿卜

投稿邮箱 | [email protected]

“如果往后,我们再看到这个留言,我们可能会想:“那时我们有多快乐!”至少我们会拥有这样的回忆。 我们活过了,这些时光——我们知道最重要的——它们一直在这里。“

(P275)

世界上第一例艾滋病患者,是1980年6月一个居住在就旧金山的加拿大人盖尔坦去医院割掉了长在脸上的一个紫色的疣。不料化验结果表明,这是一种罕见的皮肤癌,叫做卡波济肉瘤,他是一个同性恋者,而他的两个同性伴侣后来也被证实感染相同的病症并因无法治疗不久后相继死亡。11月在洛杉矶也发现一个男同性恋者患上卡氏肺囊虫肺炎。1981年6月5日,美国亚特兰大疾病控制中心在《发病率与死亡率周刊》上简要介绍了5例艾滋病病人的病史(另外一个是9月丹麦的一个同性恋患者),这是世界上第一次有关艾滋病的正式记载,而正是如此,艾滋病一度被认为是"与同性恋有关的免疫缺乏症"。

《借来的时间》一书,写到了艾滋病被发现以来,美国主流意识对同志的离弃——对艾滋病的恐慌让整个美国都对艾滋病患者视若无睹。由于艾滋病的最初发现都集中在同志群体,于是艾滋病就这样被曲解成只有同性恋才会得的疾病,“各种各样的正统教派,右翼或者左翼的集权主义者——都肆无忌惮地用各种偏见进行攻击”,甚至丧失人性道德称这是上帝对同性恋患者的天谴,里根政府在确诊艾滋病的长达四年时间里甚至毫无作为,视若无睹,任其夺取一个又一个生命。人性的是如此缺失,没有同情,更加不要谈包容和关爱。

“ 事实上,没人知道艾滋病该从何说起。今天,在这个灾难的第七个年头,我洛杉矶的朋友们几乎已经不再记得这种病出现之前的日子是何等感觉了。我们只能眼睁睁地看着纽约死亡人数的增高,之后是旧金山,它的来临犹如恐怖的缓慢降临。”

(P003)

“如果政府耳聋,那么新闻传媒则是哑巴。在一九八七年,美国传媒对艾滋病的新闻报道尽职尽责,我们自然不能否认他们掌握了此一绝症的恐怖。但有四年之久,他们纵然行政体制进行消极的灭种,将这无法克服的重大问题轻忽为仅仅影响了一两个下层阶级。西好莱坞常有人尖酸地说,如果艾滋病首先侵袭的是男童子军而非男同志,或者美国圣路易城而非金沙萨(刚果首都),传媒恐怕早已想核子大战爆发似的报导了。”

(P117)

“在这段时间,纽约掀起了一阵十分强烈的政治意识觉醒,而我们所在的洛杉矶则仍如浩劫的头四年一样落后。传媒仍如无动于衷,装聋作哑;《纽约时报》在头版刊登了一种疾病导致欧洲十七匹利皮扎种马死亡的新闻,却吝于在头版刊登任何有关艾滋病的报道。华盛顿政府仍在继续和稀泥。”

(P224)

那个年代,人们对于艾滋病知之甚少,不知道这种病从何而来,不知道通过何种途径传播。而随着时间的推移,人们发现了更多的群体感染艾滋病而并非只是同性恋者时,这项强加在同志群体上的污名才得以消除。美国对艾滋病的正视是直到1987年2月2日里根总统在费城内科医师学院的一次讲话中才开始的,在那次讲话中,里根把艾滋病称为是公众健康的头号敌人,这是美国政府第一次正式提到艾滋病,同年,世界卫生组织启动了全球艾滋病防治计划。当然这一切并非是偶然发生的,大概转变是因1985年患有血友病的13岁男孩瑞恩·怀特感染上艾滋而改变,如若没有他那超越年龄的容忍和原谅来警醒世人,想必这项消除歧视并与疾病抗争的斗争将来的更晚(另外,题外话是,1987年在迈克尔·杰克逊的帮助下,瑞恩·怀特全家搬到了一个愿意接纳他的小镇生活,才得以结束他在学校所遭受的抵制和苦难)。

而时至今日,斗争仍在继续,我们所处的社会对艾滋病的谈虎色变,在很多人眼中,艾滋病却仍是同志以及性生活混乱人士的疾病,当艾滋病被冠以道德的标签,主流意识又如何来正视这危害人类健康的疾病?没有人愿意感染上艾滋病,歧视和横加指责并不能解决已经发生的事实,而如何防治并减少艾滋病的发病才是我们应该要努力去做到的事情。我们不知道,这项斗争还将持续多久,也更加不知道艾滋病被人类攻克治愈会是什么时候,但我们不能妥协,一如《借来的时间》里,保罗和罗杰对艾滋病的抗争、不妥协、不放弃希望。

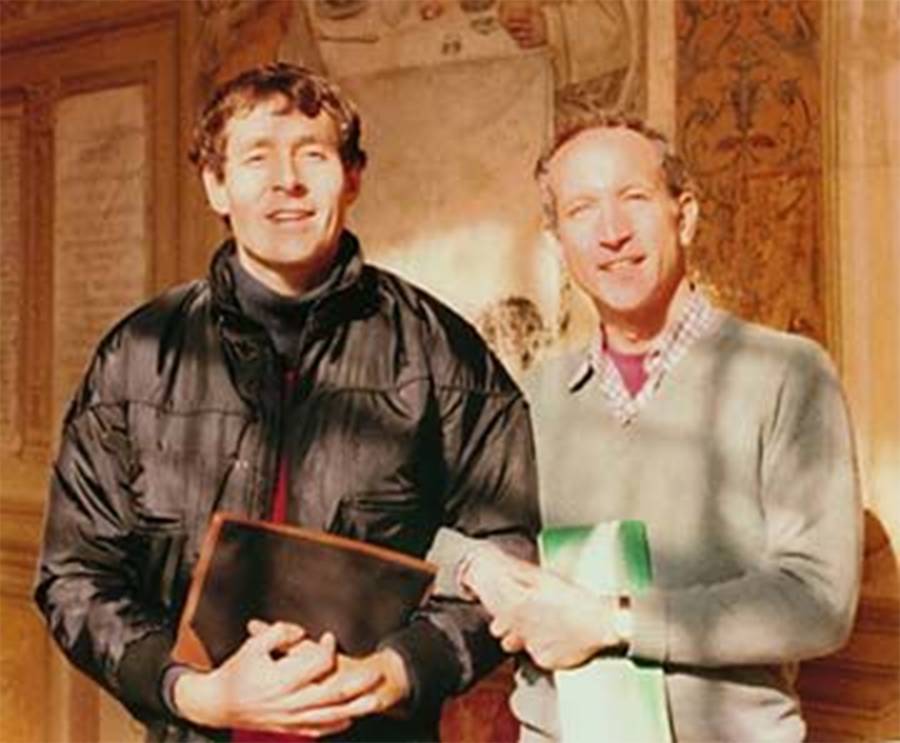

《借来的时间》之所以出版二十年仍如此感人,是艾滋病纪实文学的经典之作,除了艾滋病被确诊的头几个年头整个社会对艾滋病的漠视的纪实以及作者对此的愤怒与无奈,更多的是书中真挚的描写——与疾病抗争的不屈不挠,催人泪下的爱情,身边朋友以及家人的包容。“躯体是一种悼念,密封在时光里”,我们见过无数人轻易谈到死亡,固然死亡是人类永恒的话题,但在无数人轻易慷慨赴死的的过程中,同样也有无数人在为生而奋斗、贪恋且珍惜在世的每一天。在罗杰患病与艾滋病奋战的18个月间,保罗和罗杰从未放弃希望,他们不谈死亡,只谈奋战,对生有着最大的希望以及不带丝毫放弃的念头。书中真挚到催人泪下的描写着实太多,而在书的开头,保罗就写到“我不知道我在死之前能否写完这本书”。

“我只想得出一个答案,最后、最好与唯一的保罗•莫奈,是保罗与罗杰中的保罗。”

(P131)

“冻结过久,有一股热泪般的痛苦想要汹涌出来。好像我死了,而我又没死。我们仍在这里,我们仍爱着彼此,而如今我必须找些事情做。一句又一句,空白复虚无,即令我不会歌唱,但至少要哼几声吧。黑暗中吹吹哨。我们不能一起背黑暗吞噬,全军覆灭,我们必须要说的是,我们曾并肩战斗过。”

(P134)

“保罗——要说的重要的话是:跟你在一起是/最美好的/最美好的岁月与最多的爱。”

(P313)

“直到十个礼拜之后,我才了解到那种低吼声的意思,我明白了他那是在呼唤我的名字。”

(P324)

这样的爱情听闻之后总忍不住潸然泪下,生命的无常和爱情的伟大亦让人唏嘘不已。但生命终结,并不是爱情的死亡,从来都不是。在艾滋病吞噬罗杰生命的18个月间,他们以不屈不挠、超越常人的坚强姿态与病魔斗争,带着最美好的希望、对生的期盼、对爱的坚持。更不要谈及保罗笔下的罗杰又是带何种大无畏的姿态。就像苏格拉底。当然过程中也有软弱,有争吵,有一切应该出现和无法预料的事情,可最后,克服这一切的,是爱是包容。而除了保罗和罗杰的爱情,对其他几个同志的描写也着实让人感动。希萨在与艾滋抗争过程中的坚强、软弱,以及在生命的最后时刻与丹尼斯那总算开始过的爱情等等等等

我想,不止是他们,我们所有人,都活在借来的时光里。

点击"阅读原文"联系作者