看久了微信文章,主页菌偶尔会焦虑:啊,判断力、审美力又下降了!书也越发读不进了,好像没救了。所以,但凡读进去的好书好文章,都像是溺水人的救命稻草,瞬间回到太平世界。读朱天心的《三十三年梦》,就有这样的感受。

朱天心曾说:“胡爷(胡兰成)以我十七岁写的《击壤歌》喻为红楼梦前八十回,严责我如何写那后四十回,当时我觉得他这话未免说得太早也太严苛了,毕竟我正好梦方酣哪。”而《三十三年梦》正是被称为回应胡兰成“红楼梦后四十回”之作。

去年春天,理想国就预告了这书,以至一年来不断有书友催。主页菌昨天临近下班时拿到手,赶紧翻开来读。

在这本书里,朱天心深涉时光田野,采撷曾经的灿烂光华与美好心灵,她自说书题盗用了李后主的“梦里不知身是客,一晌贪欢。”读着书,倒真有那么一瞬,像在梦中。

文学答问信

朱天心/蔡逸君

本文原载二〇一四年二月《印刻文学生活志》第一二六期,现收录于《三十三年梦》一书附录中。此为节选,小标题为编辑所加。

天心:

二〇一四年一月九日中午十二点半、台北、窗外雨。

是时间吗?到了吗?我怀疑着自己。我记得《初夏荷花时期的爱情》时,就要写一篇你的访谈,但我当面跟你说,时间还没到。我怕那时你误解,不是你,而是我的时间还没到,到能跟你谈文学谈创作。即在此刻,我仍旧这样的心情,还没准备好。别说对你,尤更对你的胡爷爷,凭什么?我是虚的假不得实,连战战兢兢都不是。

该如何对你提《三十三年梦》?这新作对我而言,庞大,交错,复连,这山脊连着那山脊又连去更高更远连绵山系,我只能走往某一座山去,而其他你所连结的,你在另外山头看到的风景,我根本脚还没跟到,如何与你谈你看见什么呢。

前两天我把你的手稿带回夜里读完,在桌案上,想,这可怎么办?要能与《三十三年梦》对话的人岂不只有天文唐诺和三三二三子,若还有也是深在已经走进你探索的山云深处,那少数能写你知你的评家。

左起:吴念真、唐诺、朱天文、朱天心

我坐在桌前,不是担忧,而是唯恐好不容易找到的那个适当的人突然缺席,那这三十三年梦,少了真正的解人,失职事小,大是对不起你了——如此那绵延山里,荒杳人迹,你岂不孤单,虽你从没怕。我今堪堪只得选一条自己能力可走的小径,来与你对笔这三十三年梦。请你原谅。那也是我读后,第一个浮上心头的感应,很奇怪,超时空感知的连结,想想都想不到(可能小叮当有帮忙到),你这篇不就是卡尔维诺来不及言说的《给下一轮太平盛世的备忘录》第六讲“一致性”。

这仅关乎我个人。是直觉。而这该如何对你提,又是个难,倒不如让读者自己去三十三年梦,得到的肯定多更多。况且我的此种连结到底何来,恐怕天晓得,连问都不知道怎么问。我取三十三分之一,非常非常少,无能提花忆前身之幽兰。都知这不够,但若能得你三十三年走经路旅,探你一丝一缕文学所来径,就那么一点,也足,足矣你如何来的胡爷爷而来的你,身世堪系堪忆,所思所忧所望所怀文学到如今。

一致性。

被那么多作家写出的文字可以经得起时间考验的,不多,又拿出来链接,那一年无缝隙连上这一年,无失无愧,顶顶真真,更少。天心,这是你的三十三年梦,轻快准显繁,我读,并衔接卡尔维诺第六义仅留题的“一致性”。他既是留待较后,多少谈本心,本心若果无论成败然初衷不悔倦,才真,才称得上一致,最终文学不谈这,难道是年度票选第一的代表字假。技艺练过了,想象采撷了,悬崖蹲捕,等孩子一个个安全下山,心安理得天地间搭帐过夜,仰面满天星辰,这样的文学人,天心,我想跟你谈心,文学之心。

不专谈此作,虽我个人以为此作你多重的复线来探清岩幽兰述身世己出己志,而志,不就是你我文学人可凭依之初衷,而此作亦不就是三十三年积累,才能得的文章。天心,你把一个念想搁在心头这么久,成笔,成歌,成一梦,何其慎重地书写,我拿什么呀?

我坐在办公室,无法想其他,几次回头看窗外雨,雨中下落的你的文字,浸湿满街道,你爱漫游的那文字街路,你走三十三年超过近四十且继续,我一半不到十八年,我看窗外人走匆匆,小叮当怎么还不出现?不等了,时间到往往等不到。不如还是从辛亥路那条你家的小街巷说起吧。你说,好吗?

1.

即使我不是写作的人

我也会如此过我的人生

一问

天心我就直接来,你知我知用文字的人真诚为要,品行也就如此,我喜爱的作家都是那些写文章对得起自己的人。我记得第一次走辛亥路一〇一巷的好时光。那是一九九六前后,你帮我第一本书写序言,当初怎么会知道日后再相逢。天心我那时身上带着一封信,信上写着你家地址,犹豫着要投邮筒,但仍一步一步往那地址走去,步伐充满着怕被谁撞见的腼腆与感激,好笑是谁认识呀。

抱歉占用你的版面些,那本小书你,周芬伶,南方朔,王德威还有我的第一个编辑都是我文学初旅能信的所遇之人。有人把我领进另一个世界。而你身影所代表,近二十年我所见,初心未变,目标更深,眼光具有直觉的穿透力。

天心你怎么看世界的?天心你怎么知道从许多人许多事物许多文字当中去直心直面指认这些?你家那条小巷,往来许多同行,即门内都是,你与他们若即若离,包括你的胡爷爷,你如何跟踪,如何在并行后找到自己的路径走。时《击壤歌》到今《三十三年梦》,你的足迹所历经,你还信服指认的文学是哪些?

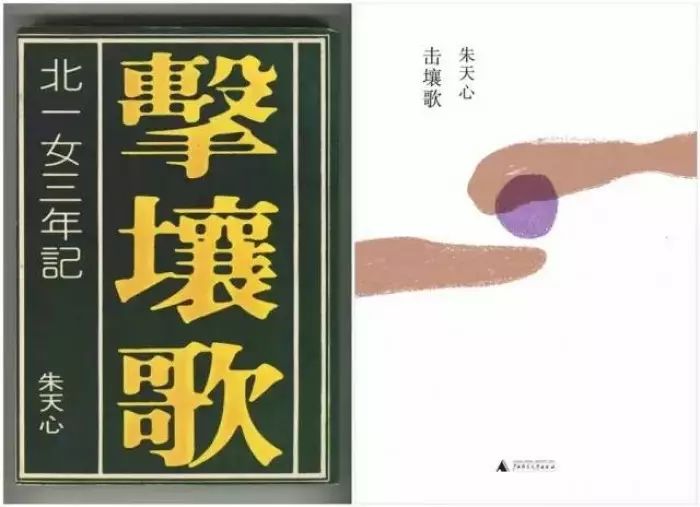

左:《击壤歌》三三书坊初版,1981年;右:

《击壤歌》理想国简体中文版,2016年

一答

逸君你这拳拳到位的问题,我以为是岁末年终每一个尚在写着的人都该静静认真地自问自答一次的。

在这个阅读者和写作者皆纷纷逃离文学的当下——我有我悲观的理由的,我看文学奖二十年,看这些身兼读、写者对文学的想象和实践,他们描摹的对象从昆腔张腔(昆德拉、张爱玲)、村上春树、电动BL漫画到现在的平庸的东野圭吾甚至九点档连续剧——我只能更不晃动地以一苇小舟继续航往“我那热爱的世界”(密特朗誉马尔克斯)、努力成为“那另一些人”(博尔赫斯语“我们有义务成为另一些人”)。

既然用了航度的意象,我就说了吧,这些年,文学创作之于我,或像大乘佛教所言的“六度万行”,布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧。此中除了忍辱我一丁点也做不到,其他都在路上了。我每日如此面对它(写和读),尚不知能否到达彼岸(写得出东西尤其好东西),所以对其他不如此而妄想能写出好东西的人,我无法想象。

或该说,即使我不是写作的人,我也会如此过我的人生吧,所以我对较“身外物”的工匠技艺甚至文字戏耍部分始终兴趣缺缺至不着墨,曾有大陆某媒体访谈时问我会不会像某作家那样花时间抄写大师作品以收临帖之效,我答不会嘢,我通常花的时间是每分每秒不放过地与现实相处,逼视它、抵御它、肉搏、角力,我锻炼敢于对它有意见、有“有品质有力量”的意见,我锻炼此中所必需的诚实、正直、英勇……

我信服的文学,不过就是这些锻炼的结果之呈现,而这一切仿佛如我书中日本友人仙枫的句子“采四海之花酿酒,不知成不成”。

年轻时的朱家三姐妹

2.

常常觉得像在一火场里绣花

二问

天心我来说记忆的,与你手指头就能够数出来见的面,加上脚趾头就可算出来说过的话,连通信都几无。到底人跟人是怎么认识的呀,凭文字凭感觉?我们在作品认识的。

我那时也天真一信,就直接抄写《忧郁的热带》给你一段“不同的时期,不同的地点开始碰撞,交错折叠或里外翻反,好像一个逐渐老化的星球上面的地层被地震所震动换位,有些属于遥远过去的小细节,现在突耸如山峰……一些看起来毫不相关的事件,发生于不同的地方,来源自不同的时期,都互相接触交错,突然结晶成某种纪念物”,这要是寄错人,肯定以为我是在发梦呓语。

这段落我尝试几次以文学方式呈现,但都不能圆满,你《三十三年梦》竟就悄悄抵达了包容了。我说悄悄,记忆与时间的本质都如此。若有人误读三十三年梦,以为是流行拼贴的当代风,当然无不可,现下就许多那里一段这里一段接一接,掰个虚拟的桥,冠玄之又玄或装疯卖傻之理,轻松成立。虽很难击破这种虚晃,但其实哪能那样偷懒,这不一步一步来,到得了,却得不到那文学之心。

天心,行动上你很急切为这为那猫狗不平社会政治事,回文学这条路,又得安安静静独自一人走,我问平衡之道。还是刚好这两厢并行,走起来更才通透。你的意思,文学,文学人涉入其他,要多深浅,哪儿去。

二答

你引的这段列维—斯特劳斯的话说得真是准确而美丽不是?但凡在认真过活认真对待写作的人都必定深有所感,托大地以为是为自己量身打造的呢。

我必须先说明一下这已写了十万字的《三十三年梦》是如何蹦出来的,因为熟朋友都知道我这十年来专心而又屡试屡败的应是某长篇,为何岔路出此书。

但其实是同回事。我尝试的长篇大体而言是写“我在场的这五十年台湾”,但如前述的,我太在意的个人生命经验、记忆……层层累累扒附如遭藤壶覆满快不辨形貌的老轮船,出不了港了,我妄想借此书卸重减压,刮除藤壶,以便轻装上路。

再是,不自觉地初初回复胡兰成三十三年前对我不容情的质问吧。

“再过几年,朱天心在北一女的那些同学都就职的就职,结婚的结婚了,又若干年后开起同学会来,见了面个个变得俗气与漠然,像《红楼梦》八十回后有一章是‘病神瑛泪洒相思地’,昔日的姑娘都嫁的嫁了,死的死了。这时你对变得这样庸庸碌碌的昔年同学,你又将如何写法?这不是一句往事如梦可以了得。

“

以前你曾与她们是同生同死的,现在她们不同了,而你还是昔日的你,你今日拿旁观者的态度看她们吗?但她们虽变得漠然了,她们的身上亦还有着你自己。你是如同神,看着现实的她们,也看着你自己吗?以前你与她们一道时,其实你也是有着高过她们的,现在你真高过她们了,依然是侪辈啊!

“

《方舟上的日子》与《击壤歌》是永生的,但今你已不能再像从前的她们玩了,昔年的男孩子也是一样,他们也不能再与你玩了。以前是大家都年纪小,大家都与天同在,与神同在,所以你与那些女孩子男孩子如同一人,而今是离开了神,只有你与这些人们,以前你是不知不觉都是写的神的示现,神的言语,而现在你是用的什么语言,写的什么现象呢?

“

如现在的日本作家,他们写历史小说,写自传式的小说,写眼前的景物,写广岛与长崎原子弹的报导小说,便是都在这一点上失败了。连后四十回的《红楼梦》也是在这一点上烦恼了,不说失败,也是失意,然则今后,朱天心将怎样来打开这一关呢?”

他以红楼梦前四十回/大观园比喻他所见那个正好梦方酣的我,和我所写的少作《击壤歌》,如今我借此书试回应我的“后四十回”,取巧地以珀尔修斯之盾偷窥那美杜莎,以京都为舞台折射我这三十三年,写那城、那时间(和不再在的时间)、写友人们(和不再来往的友人)……京都是除台北之外我最熟悉的地方,但书前题辞盗用了李后主的句子“梦里不知身是客,一晌贪欢”,对此,我是有自觉的。

至于你好奇的社会关怀实践和文学写作的平衡之道,我得承认自身(包括天文)是个失衡失败的例子,尤其我们日复一日做的照护流浪动物的动保,可说是弱势中的弱势,边缘外的边缘,时刻关乎的是一或好多条生命的存活与否,已经无法拣择,碰到了就碰到了,好比此刻,我一面作答,一面得抢时间在line两个都敬重但立场思虑南辕北辙的动保团体,妄能以己信用和热情为平台拉拢、游说他们……为能一致把握“农委会”修动保法和相关组织法的契机……

下午,得去继续找一只不见四天健康原就不佳的街猫……

某些同业礼貌地羡慕我们的经验不匮乏,但我以为文学与社会运动或工作原就是两极的东西,文学得像你说的静静的、个人的,它的工作是想办法捕捉留住那模糊幽微、难以言传、众人故意或无心遗忘之事,社运却是集体行动,人愈多愈好、旗帜鲜明,话得喊得强烈、简单……在一种理想的情况下,二者或能彼此丰富深化,但事实上,它们彼此拉扯、拖累,年岁愈长,只觉时间不够、困难愈深。

常常觉得像在一火场里绣花。

天心儿子托托(全名:亚历山大·尼古拉·天狼托拉斯基)

3.

如今大家健忘且追着时代的旋风速度跑”,

因此我愈发坚定做了另一种选择

三问

天心我读《三十三年梦》里你接你或天文往日时间中的文字,接得浑然天成,一棵老灵魂树的枝枒自然自然这样长,所有的绿就都有,所有的时序花并开,所有的根须伸往所有水脉,春夏秋冬在一身。而我除了看这些,感触最多的是,早在那么多年前,你已示范过美好的文学品,即使现在好的书写者都不一定有能力触及那样的笔感笔触。我多想建议年轻的书写者仔细去读当时的你,不然会像我一样以为现在自己所能写的即满意。

更怕的是,就不明白如今你的写作为何这样,我读天文时也是这种情怀。文学,小说,爬一座山就很辛苦了,大部分人停下,对山下的人说那山的风光风景,下次重登再覆一次故事。你们不,你们登顶后,说还有别的。你《古都》《漫游者》才又一次次回旋盘升往不同山行去。这同时是形式兼内容的翻腾,特别对早已成立的你来说,你真舍得呀。也因是这样,我知道你不想小说随便出手,可是你也不要那么严苛待己嘛。

天心,同是创作者我知那压力,我但愿你就放松那么一点点点点点点,不然如今大家健忘且追着时代的旋风速度跑,你就不担心吗?我也知道是多虑了,张爱玲藏那么久,管你哪时代,她旋风自己来。

三答

我依记忆(没有平日做笔记的后果),一位阿拉伯智者说过年轻人与侪辈的感情和连带总胜于与他们的父祖前辈。这位智者是两千年前的人,可见这状况并非今日独有,但确实这十多年来网络大大强化了这现象,诸多过往也许还有看看书的年轻孩子宁愿一一浏览同学好友脸书这个星期天中餐在哪儿吃饭吃什么,也不愿花同样时间好奇一下遥远的时间和国度的布恩迪亚家星期天中午吃什么。

我两年前曾在一个菁英高中演讲完毕后被两名学生必要我开小说书单给她们(开书单对我而言至今仍是一不可思议之事),我说张爱玲吧,她们面面相觑,“她不死了老久?”那么白先勇吧,“不是个老头吗?”

她们只肯看至多大她们五岁的作者作品。

难怪很多在我看来如此年轻的五、六年级作者会焦虑若此,到乱了脚步,这给我很大的警醒呢。

我完全同意你对当下的描述“如今大家健忘且追着时代的旋风速度跑”,只是因此我愈发坚定做了另一种选择。

4.

“我绝对不要变成那样的人”

四问

天心我问读者和评家对创作人的影响。这问跟三问有关。我总想象创作的人,无论是在哪行,就是往无边无涯无依附的边缘之外行去,去辟一新领域。幸运被好的评家读者看见,他们修栈道引来更多有缘人,那不只功德圆满,也把那文学香草奶蜜之地坐实,世界因此开阔变大,这于有形无形都如是。甚至好的评家读者有能力依靠他们本身携带精良的配备,预测更远天际有可以看的星星,鼓舞创作人去追,这种互动当然是好事。

但那是对很有自觉的创作人可以的,我几年看下来,不仅文学,含其他创作,往往情况是来自评家读者的赞美或质疑,常把创作的人圈住,光环与枷锁同在,创作人也就被定格了。

可,也不可?当这些来,菩萨低眉视角,三分度外,七分心内,你怎么坐在书案前的?外头嚷嚷大声,大楼烟花放得灿灿,如何坐得住?如何告诉人一朵花里有全世界?虽然三十三年梦即可立证,但耐心几人定得住微物细观,也少人会像海盟那样去绕寺数步,去盯历时的物的专心一意,我们可能都不如呢。我们在的世界,人太多,又太少了。

朱天心、唐诺夫妇和女儿谢海盟

四答

我有幸在我创作能量最盛的年岁遭逢几名亦处在活力高峰的评论高手(王德威、黄锦树、路況……),他们仿佛是使另一种兵器另一种路数的高手与你比试,那电光石火的一刀砍下还震得人虎口发麻呢,比试中,当下我知道自己的弱点不成之处,也在雪亮如镜的刀身上闪映出自身的处境。

但我不着迷留连这过招,一除了很快发现他们亦不过借你文作为支点,撑起他所学所思的整个世界,没有你的作品,他们仍将仍会照样讲同样的话的。二我渐习惯像我心中倾慕的那几位前行者,写作时将评论者、读者、市场、编辑、出版社乃至文学史……关在门外,专心做好那一件事。

其实,我真但愿能像逸君你这样较优雅谈“在书案上”这件事,“菩萨低眉视角,三分度外,七分心内”“大楼烟火放得灿灿,如何坐得住?”……因为于我,是一趟非常酷烈的旅程,我举《世说新语》中管宁与华歆会太夸张吗?“尝同席读书,有乘轩冕过门者,宁读如故,歆废书出看,宁割席分坐曰:‘子非吾友也。’”

坦白说,到我这年岁,作为一个写作的人,岂会不知那乘轩冕之胜、岂不知什么样的发言较好听顺耳、容易过关?但放眼望去,一个个我曾经敬重或寄予厚望的侪辈或后人,流年暗转偷换,个个都成了轻松、讨喜之人,可能就是如此的念头支撑我吧,“我绝对不要变成那样的人”。

这些倒下、变了或离席看乘轩服冕的……我在意的人,一具具尸身一样筑成河道,而我不过流水至此境地,靠着负面的力量前行,那图像好荒凉呀。

所以偶尔遇到一两个“能人志士”,真诚认真的年轻写者,我都会觉得特别温暖幸福。

5.

文学的功能和存在意义

我早已不措意、不问了